X(低)效率理论下的高校信息化工作研究*

2015-05-26吴寒飞

◆吴寒飞

作者:吴寒飞,南通大学现代教育技术中心实验师,研究方向为高等教育信息化(226019)。

1 X(低)效率理论简介

X 效率理论是由美国经济学家哈维·莱宾斯坦提出的以X(低)效率概念为核心的经济理论体系。它是作为新古典理论的对立物出现的,后者视企业为“黑箱”(Black Box),并假设企业是根据生产函数和成本函数进行生产的,企业的目的是实现利润的最大化。新古典理论的这种假设,实际上排除了经济组织内部出现非配置低效率的可能性,从而使经济学变成一门专门研究配置效率(Allocative Efficiency)的科学。然而非配置低效率的存在却是一个客观事实,于是莱宾斯坦提出X(低)效率的概念,X 代表造成非配置(低)效率的一切因素。

X 效率理论是建立在一系列基本假设的基础之上的。这些基本假设是:1)只有人才有思想感情和行动,因此恰当的研究单位应是个人,而不是由个人组成的企业和家庭;2)个人具有双重个性,一般情况下,个人只具有选择的理性;3)作为代理人的雇员和作为委托人的企业主,在目标和利益上并不总是一致的;4)个人的行为常常具有受习惯影响的惯性特征;5)劳动合同是不完全的。

高校信息化工作也存在因资源配置之外的一切因素造成的X 低效率。信息化工作人员是信息机构各种要素中最能动的要素,其他要素发挥作用必须依靠个人作用的有效发挥。若要提高X 效率,并不是简单地调整资源的数量,而需要通过合理有效的激励机制对个体形成恰当的压力,促使他们提高努力水平。

2 高校信息化工作存在X 低效率

信息的不对称导致X 低效率 高校信息化工作也存在委托—代理关系,高校管理阶层把信息化工作委托给直接参与学校信息化日常工作的员工,然而作为委托人的高校管理层与作为代理人的信息化工作者在目标和利益上并不总是一致的。高校管理者宏观把握学校的信息化战略发展,重视学校的整体利益,但信息化工作者作为学校的教职工,他们具有的选择理性决定了他们可能只关心切身利益,而部分地关心学校的总体利益[1]。虽然信息化工作者愿意付出一些努力并从中获得效用,但这一努力度通常不能达到学校效率所要求的水平。例如,信息化工作者关心自己在工作中所承担的责任风险,希望个人的收入有所提高,当然他们也希望在日常工作之余发表一定数量的科研论文。但这通常不可能达到高校的要求:对工作创新和改进,降低投入成本;除了信息化工作外,要求和教师编制的教职员一样要上一定数量的课时,发表一定数量的论文,完成一定数量等级的课题;等等。两者在目标和利益上的不一致会导致信息化工作者的努力水平偏离学校的目标,由此产生X(低)效率。

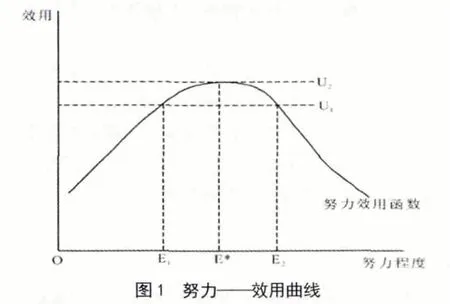

合同的不完善导致X 低效率 在劳动合同中,学校只能规定信息化工作者的工作时间和报酬标准,而不能规定他们的努力水平。根据这种合同,信息化工作者对于提供何种水平上的努力具有相当的自由决定权。因此,高校信息化工作效率的所有变量不可能由高校来控制,而是部分由学校控制,部分由信息化工作者控制。X 效率指出个人有一个“舒适的努力范围”。如图1 所示,E1 与E2 之间出现一个“平顶”,在这个平顶范围内,个体努力多一点儿或少一点儿对工作效率的影响极小,因此外界的刺激达不到一定程度,个体通常都处于这个“惯性区域”内工作。高校信息化工作是一项共同治理的工程,涉及的部门较多,人员较多。一般而言,一个信息化工作者并不欢迎别人表现得比自己积极,同时也不愿意自己比别人表现得懒惰(当然不排除一些搭便车的人员出现),因此,信息化工作者群体表现出的努力程度通常处于集体共同的惰性区域,大家努力均衡,组织内部的个体很少愿意提高努力程度,使惰性区域变小,X 低效率就产生了。

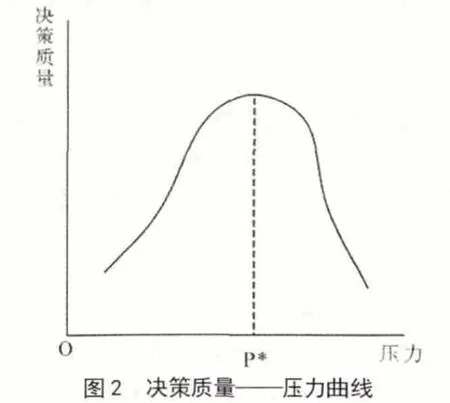

个体的选择理性导致X 效率 “莱宾斯坦认为,个人具有‘本我’和‘超我’双重个性。所谓‘本我’个性,就是个人希望像他所喜欢的那样行动,即具有不考虑任何内部和外部标准,不顾及环境约束,完全按自己的主观愿望和要求行事的心理倾向。所谓‘超我’个性,就是个人希望像他认为他所应该的那样行动,即具有使自己的行为符合某种内部和外部标准、适应环境约束的心理倾向。”[2]个体在这两种倾向之间进行折衷和妥协,因此,个体并不总是完全理性的,而通常只是有选择的理性。个体选择理性的程度与其所面临的压力有关,压力过大或过小都不足以产生最佳的理性(决策质量)。如图2 所示,只有在最优压力值P*才能产生最佳工作绩效。

对于高校信息化工作者来说,有的人员系教师系列,但学校给予的科研和教学任务不饱满,教师专业结构与学生培养方案不一致,授课质量考核不严格等,导致这些人员工作压力不足;而有的信息化工作人员系实验系列,但学校对其考核苛刻,除了在信息化工作本身之外,硬性规定上完多少课时,发表多少指定刊物的学术论文,完成多少一定级别课题项目等,有些是他们经过努力后也很难完成的,致使这些人员面临过大的工作压力。压力不足或过大,都难以使他们选择最优的努力度,他们会选择保持自我舒适水平,而很少意识到自己的行为与学校信息化整体战略目标的关联程度。因而个体的选择理性也会导致学校信息化工作X 效率的产生。

3 提高高校信息化工作X 效率的建议

完善激励机制 X 效率理论的核心理念认为,“个体的努力程度直接决定一个组织X 效率的高低,而外在压力和个体的理性水平则共同决定个体的努力程度”,若要提升X效率,就需要“通过恰当的内部和外部制度设计形成恰如其分的压力(激励和约束)”[3]。激励既包括物质方面的激励,也包括精神方面的激励。工资是员工努力工作的保障之一,高校需给信息化工作者较丰厚的报酬,主要是使他们工作的价值在经济报酬上得到合理的体现。高校也可以采用独立的薪酬制度来体现信息化工作者与学校其他员工的不同,突出其工作的特殊性,增加信息化工作岗位的吸引力。信息化工作更新快,需建立一定的奖励机制,为那些勇于创新、敢于挑战、表现优秀的员工一定的物质奖励,既是对他们工作的肯定,又是他们再接再厉的动力。

“当货币报酬的支付到达一定程度时,物质激励对教师的作用将呈现出递减的趋势。此时非物质激励就显得尤为重要。”[4]信息化领导者要为员工树立行为标杆,在尊重和关心员工的同时,起到带头模范作用,为使员工激情工作做好榜样。适当地给员工提供学习、发展和提升的机会,可以结合信息化工作需要,设立首席专家或高级技师以及后期培养人,给他们如此的荣誉头衔和培养机制,激励他们为了实现自身高层次的需要而提高努力度。

创建良好的文化氛围 高校信息化工作X 效率产生的一个重要原因就是信息化工作者的目标与学校的目标不完全一致,从而使两者存在一定的摩擦和不适应。“而企业文化的建设无疑有助于促进这两种目标的协调,因为它具有强大的导向功能、约束功能、凝聚功能、激励功能和辐射功能。”[5]创建良好的文化氛围,使学校不仅仅是教职工谋生的场所,更是他们追求职业理想、实现自我价值的所在。要建立平等、自由、民主的气氛,不管是教师系列的员工,还是实验系列的员工,都应该公平、平等对待,领导与下属、同事之间互相尊重和信任。学校需实现学术自由,这是高校的灵魂,唯有教职工充分享受学术自主权,才能形成浓厚的学术氛围,教职工才能真正找回自我。

在信息化治理方面,要改变旧的集权式管理方式为共同治理。信息化管理作不只是领导者的任务,所有员工都应参与共同治理,在机构调整、经费使用、人事任命方面都应有发言权。除了信息化领导者对员工进行监督和管理之外,员工也应参与信息化领导者的遴选,并对领导者的工作进行监督。一旦形成这样的氛围,领导和员工就会拥有共同的价值观念,形成共同的信息化建设目标,并为了实现目标而积极努力工作,提高工作效率。

引入竞争机制 “高等教育在我国带有垄断性质,且高校教师属于事业编制,一般情况下不会出现辞退等事情。”[6]如果学校的外部环境不存在竞争压力,那么在职的教职工就会滋生出某种惰性,随着时间的推移,这种惰性就会变为惯性;而对于新进的教职工,在经过一系列的试错之后,也较容易找到积极的惯性区域且保持不变,从而诱发X 低效率的产生。“在竞争性不强的情况下,缺乏具备竞争力的外部劳动力市场,内部提升机制不完全或者提升机会较少,这种情况下个人更缺移动惯性区域的动力。”[6]在信息化工作领域一个典型的例子就是员工评上高级实验师的职称后,他们本应为了追求更高的效用而提高努力程度,但事实并非如此,他们工作激情明显下降,努力程度同需要的效用程度不再成比例。因此有必要引入竞争机制,提高工作激情。

信息化工作是集技术、专业知识、管理于一体的工作,其在用人方面可以采用竞聘上岗制,员工可以平等参与岗位竞聘,体现“能者上、庸者下”的原则,通过实施激励性竞争机制,充分调动员工的积极性。同时经过一系列考核和测试,可以全面衡量员工的德、能、知,帮助他们认清自身的不足,从而激励他们加强努力完善自身。此外,学校要引入充满竞争的外部信息市场,使员工感受到外部市场的竞争压力,提高他们的努力度,降低信息化工作的低效率。

[1]杨秀芹.学校内部X 低效率产生的原因及其对策研究[D].武汉:华中师范大学,2003.

[2]刘小怡.X 效率理论对提高高校内部运行效率的借鉴意义[J].教育与经济,2006(3):20.

[3]程北南.美国大学治理结构的经济学分析[M].北京:中国财政经济出版社,2010:52-53.

[4]李玉栋.教师身份变迁背景下学校教育X 效率研究[D].重庆:西南大学,2013.

[5]陈淑妮.基于X 效率提升的和谐型员工关系管理模型分析[J].深圳大学学报,2006,23(1):89.

[6]张炜婧.基于X 效率理论的我国高等教育非效率影响因素研究[M]//ESME2011 组委会.教育科学与管理工程国际学术会议论文集.北京:科学研究出版社,2011:1111.