嫁接式生态养老模式研究

——以山东省淄博市博山区为例

2015-05-26■李真/文

■李 真/文

嫁接式生态养老模式研究

——以山东省淄博市博山区为例

■李 真/文

一、选题背景

随着全球人口老龄化不断加剧,养老难题成为世界各国必须面对的一个巨大挑战。据联合国不完全统计,目前全球老龄人口总数已达8.5亿,占全球总人口数的比例超过10%,平均每10个人中就有一位60岁以上的老年人。按照国际通用标准,一个地区60岁以上老人占总人口10%即视为进入老龄化社会,全世界已有超过60多个国家的老年人口达到或超过人口总数的10%,进入了人口老龄化社会。预计到2050年,全球老龄人口的绝对数量将达到20亿。同时,随着世界经济的发展和人们生活水平的不断提高,老年人高品质的生活追求也对当前养老问题提出了新的课题。因此,传统的现有社会养老模式需要前瞻性地进行重新调整和规划。

(二)中观视角:“中国梦”中的“颐养梦”

“十八大”报告提出“美丽中国”的概念,中国作为一个典型的“未富先老”国家,有自己的特殊情况,如何建造真正地“美丽中国”,实现“中国梦”,破解“养老难”是重要一环。

《中国老龄事业发展报告(2013)》指出,我国社会老龄化形势严峻,2013年全国老龄人口将突破2亿大关,达到2.02亿,老龄化水平达到14.8%,到2050年将达到4.3亿。届时,平均每3个人中就有1个60岁以上的老年人;空巢老年人规模继续上升,2012年为0.99亿,2013年突破1亿。此外,劳动力供给格局也开始发生变化,老年抚养比由2012年的20.66%上升到2013年的21.58%。由于人口老龄化超前于现代化,我国将面临“未富先老”和“未备先老”双重挑战,老年人养老、医疗等方面面临诸多问题和困难。

(三)微观视角:生态养老初生

随着现代化、城市化进程的不断深入,越来越多的老年人已经不适应当今社会的快节奏、高频率、满负荷的作息时间与活动空间,厌倦了污染的环境及脆弱的生态,他们渴望亲近大自然、融入大自然,他们所追求的是自然养老、生态养老、环境养老,而不是现有的养老模式。生态养老已经成为当今养老生活的新航标,将成为一种重要的生活方式和社会趋势。在这样的需求态势下,我们应该着手考虑构建城市中的自然养老、生态养老、环境养老功能区域社区,或者在城市之外构建自然养老、生态养老、环境养老基地社区。目前,生态养老模式已在几个城市开展探索和试点工作(比如上海),但仍处于“摸着石头过河”阶段,需要更多的“试点”,从而创新养老模式,丰富养老途径。

二、研究区基本概况

山东省淄博市博山区地处鲁中山区北部、淄博市南部,地理位置东经117º43′-118º12′,北纬36º16′-36º30′。南部与沂源县接壤,西部与莱芜市、章丘市交界,东部和北部与淄川区比邻。东西长46公里,南北宽36公里,西北东南方向最长达51公里,总面积69950公顷。

博山区是个纯山区,东南西三面为中低山,中部为低山丘陵和山涧河谷,北部为丘陵与河谷盆地,地势为南高北低,平均海拔高度在130-1100米之间。海拔在800米以上的山峰共有47个,主峰位于池上镇的鲁山顶,海拔1108.3米,是博山区群峰之冠,是山东省的第四大高山。

全区有3个办事处、1个开发区、6个镇,辖246个行政村,人口47万,其中农业人口25万,非农业人口22万,分别占总人口的53%和47%。随着经济的快速发展,通过农村劳动力转移,城镇人口正在不断增长。

三、博山区养老现状分析

(一)目前全区总体情况

社会养老主要有居家养老、社区养老和机构养老三种形式。由于传统观念的影响根深蒂固,目前最主要的养老形式仍是居家养老,但因为种种原因,家庭的养老功能正逐渐弱化。一是博山区是老工矿区,经济发展不快,还有部分群众没有脱贫,低收入老年人无力承担各项居家养老支出。二是随着城市化进程加快和老龄化程度加重,多数子女难以平衡工作和照顾父母的关系,难以找到合适的护理人员,大多数家庭也无经济能力雇佣专业护理人员。三是由于国家生育政策的影响,全区172388户家庭中有独生子女家庭11062户,占6.4%(这一比例还在不断提高),“421”家庭结构已经形成,家庭中少数的青年人难以照料多数的老年人,居家养老的负担正在加重,需要专业并成熟的社区养老机构作为补充。

(二)目前存在的主要问题

1.养老服务业基础薄弱,队伍建设有待进一步加强

博山区部分养老机构基础设施、服务配套设施落后,难以满足老年人多层次的养老服务需求。目前的养老服务主要以机构养老为主,在养老服务产品供给多元化上存在明显的欠缺。从事养老服务的专业人员较少,从业人员队伍不稳定,服务人员素质参差不齐,无论是服务专业化还是时间精力上都难以保证老人对养老所提出的服务需求。

2.养老资金缺口较大,政策有待进一步落实

由于养老机构建设初期投资较大、投资回收周期较长,特别是在经营运作初期一般都要经历相当长时间的运行亏损期,而目前政府对养老机构的支持又十分有限,财政资金投入严重不足,因而影响了社会力量参与养老事业发展的积极性。特别是在失能老人护理方面要投入更多的精力与资金,因此一般养老机构在资金匮乏的实际情况下,不愿接受此类老人,致使很多失能、半失能需要进入养老机构的老人却无处安身。同时,上级政府针对养老服务机构虽然下发了文件,在税收、土地、信贷、水、电等方面做出了原则性的规定,但政策落实难的情况还普遍存在。特别是博山区老旧小区又特别多,大都无地方建设养老服务设施,新建小区对于养老服务设施又无规划,造成能够享受政策补助的机构养老单位过少。

3.养老思想意识滞后,观念有待进一步更新

博山是一个传统老工业区,受根深蒂固的“养儿防老”传统思想的影响,一些老人不愿去老年公寓养老,而子女则担心受到不尽孝道的谴责,相当多的老人即便无法居家养老,也不愿进老年公寓进行养老,造成多数养老服务设施床位利用率偏低。

综上所述,传统养老方式在博山区已经出现许多瓶颈问题,新型养老模式亟待探索和实践。

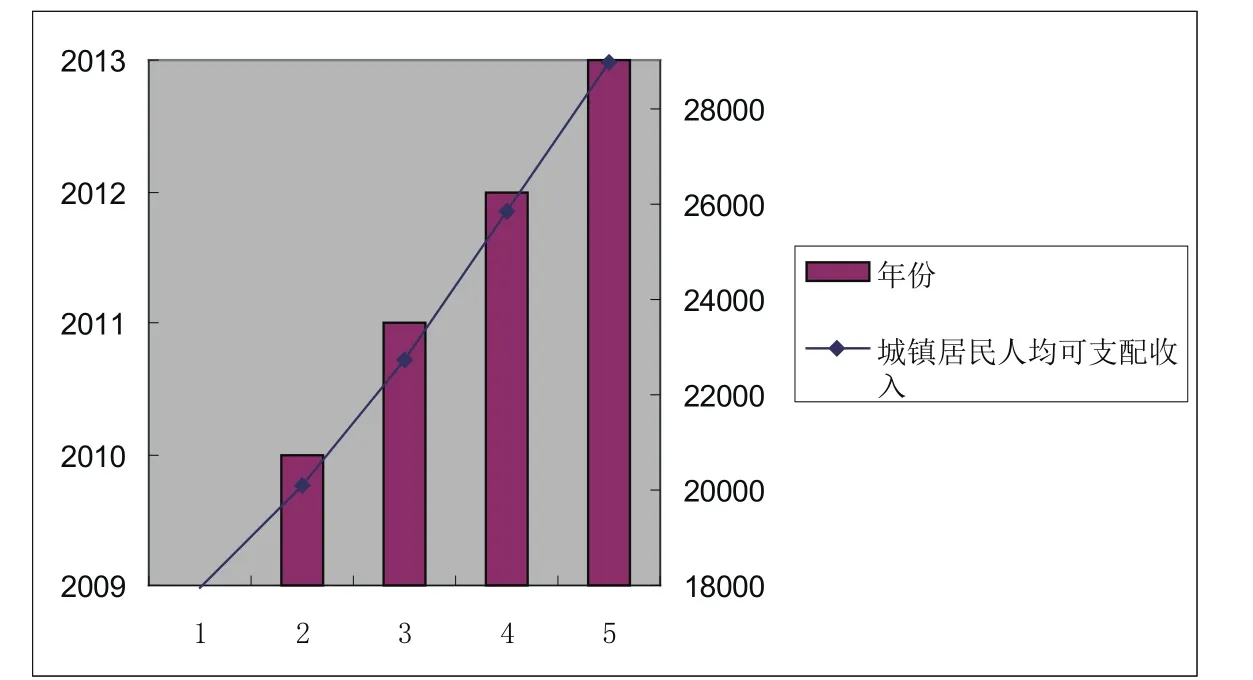

图1 博山区城镇居民人均可支配收入变化图

四、博山区嫁接式生态养老模式

(一)项目可行性分析

随着经济社会的发展,家庭养老方式已经不能满足当前的养老需求。同时,随着老年人收入的增加,老年人对养老品质的需求将会上升。2009年,博山区城镇居民人均可支配收入为17952.8元,到2013年,增长为28933.58元,四年间增长了61.2%(如图1)。同时,博山区调整经济增长方式和其独有的生态资源,为发展生态养老产业奠定了坚实的基础。

1.转方式调结构,为经济可持续发展和拓展养老产业增后劲

博山区是山东省老工业区,自开埠以来,依据其特有的煤炭和陶土自然资源,陶瓷琉璃产业一度成为当地的支柱产业。但由于采用传统的燃煤技术,上世纪末博山城内烟囱林立,大气环境较差。随着经济转型政策的落实,博山区政府痛下决心,坚决关闭一批污染重、耗能高的企业。10年内,城区推掉了800余根烟囱,大气环境质量列全省前列。博山区加快传统产业的升级改造。在保存、继承传统工艺,不断挖掘恢复失传特色产品的基础上,大胆、成功地采用现代科学技术,研制新材质,开发新产品。大批精美的陶瓷琉璃精品不断推出,在丰富人们日常生活的同时,也为发展博山旅游业增添了新的亮点。

2.依托旅游平台,为养老产业培育新的增长点

博山区已经把发展旅游业、开发养老产业作为政府中心工作。在政府保障基本养老服务的前提下,通过鼓励民间投资依托旅游平台,发展养老服务业,既可以引导投资进入短缺领域,又培育了新的有效需求,拉动就业,增强经济未来发展的动力。在一些传统的经济领域投资已经饱和、产能严重过剩的情况下,以全新的视角和思维,有针对性地选择社会领域的薄弱环节,充分挖掘和发挥博山区独特的自然资源和人文特色,大力发展养老产业,加大投资力度,高起点规划,人文化建设,和谐化发展,特别是鼓励民间投资进入,培育新的消费增长点,在改善民生的同时拉动经济,实现博山区经济可持续科学发展。养老产业链非常长,发展养老服务业可以向医疗、康复、健身、文娱、旅游等一系列领域延伸,在提升老年人生活质量的同时,形成新的消费需求并不断扩大,助力当地经济形成消费拉动的增长新模式,实现增长模式的转变。

3.发挥人文自然优势,为养老产业提供得天独厚的条件

博山具有独特的山水自然资源,加之悠久深厚的文化积淀,完全具备了打造鲁中养老养生休闲度假产业区的条件。这些特色主要表现在:一是无与伦比的自然资源。境内有鲁山和原山两大森林公园,全区森林覆盖率达到46%,空气中负氧离子和大气良好天数都处于全省前列。二是别具一格的地域文化。博山的餐饮文化是鲁菜的突出代表,有口皆碑;千年的陶琉文化更是令游客叹为观止;还有博山的文石艺术、根艺、盆景、五音戏、民俗文化等,都大大丰富了产业区的文化内涵,也提高了游客对地域特色文化的认同。三是令人满意的物价和治安。淄博市的物价水平在全省居中,而博山的物价在全市五区三县是最低的,房价也是最低的;通过一村一警、六小警务、网格化管理等治安措施,博山的治安令人满意,万人发案率全市最低。四是顺畅便捷的交通。博山的交通四通八达,高速公路和国道横贯其中,计划建设中的城市轻轨,将使养老休闲度假产业区的辐射功能更强大,一小时的生活圈可使鲁北、鲁西北、鲁西南成为度假产业区主要客源。五是博山人的包容性格增强了吸引力。博山开埠较早,工业文明相对周边地区要早,也更早地与外界和周边地区发生经济和人文的交流与碰撞,造就了博山人具有包容的性格。

总之,博山区无论是硬件还是软件,都具备了建设鲁中地区养老休闲度假产业区的基本条件,在此基础上,通过进一步的改造提升,强化硬件配套,提高服务水平,功能会更强,吸引力会更大。

(二)项目策划方案

自上世纪90年代,博山区石门乡西厢村以其优美的自然环境,仅靠口口相传,吸引了外地100多户离退休人员入住,他们自己购买村民闲置房屋,投资改造院落,引入改造自来水。据统计,十几年来他们的投资总额达到2500万元以上。因缺乏统一的组织管理,村内基础设施得不到改善,“各自为政”,居住和生活质量下降,已严重影响着村容村貌和吸纳能力。因此,博山区发展嫁接式生态养老模式必须克服“西厢模式”的弊端。

1.项目规划设想

总体思路:“二十个养老镇,一百个养老社区”。

具体设想:在博山区西部南部选择一百个生态环境好、交通相对便捷、原生态村落保护相对完整的村落,如和尚房村、西厢村等,像修复文物一样修旧如旧,提升改造这些村落,围绕增加农民收入、脱贫解困和长远发展,从村容村貌,一村一特色,维护好原生态,抓水、电、气、暖、交通、通讯的配套,抓环境整治提升,提高入住人口居住的舒适度和满意度。

四到六个原生态养老社区组成一个农村新型小镇。所谓的“镇”不是行政镇,而是生活配套镇、服务镇,全面解决周边入住人口的衣食住行、医疗就医、娱乐休闲、养生养老等服务问题。小镇配套建设超市、门诊、活动场地等满足老年人精神和物质需求的设施,在保持农村风格、品质不变的前提下把城市功能融入进去,新镇道路平整宽阔,进家厨房、卫生间、暖气、宽带等功能完备齐全,出门空气清新,绿树成荫,流水潺潺。离城不离市,近山更近水。

2.项目运转模式

总目标是:运转采取公司市场化运作,规范化服务,让每一位退休老人,住得起,留得住,满意舒服。

具体运作模式:一是公司与村委会签订合同,获得集体土地承包经营权和腾空土地旅游地产的开发权,公司投资改造村内道路、供水等基础设施;二是每个村选择150户左右与公司签订房屋改造合同,公司按照城市生活设施,每户投资5万元进行改造,村民用今后获得租金收入偿还改造费用,以适应城市老人生活环境。经改造面貌焕然一新的小院进行出租,收入村民与公司分成;三是每个村公司招收150名左右闲散劳动力,根据服务对象和服务内容,进行专业培训,提高其业务和社会文化素质,具体负责入住老人的陪护服务;四是通过土地流转公司获得村集体和村民的土地,注册农业龙头企业,进行无公害有机农业开发,发展种植和养殖,定向供应这些入住老人及其家庭;五是公司通过腾空土地的旅游地产开发,每个村建设50户左右小户型、采光好、大露台的度假式家居,出租或出售给适应人群,适应不同养生养老客户群的需求。

(三)社会效益分析

养老养生产业不仅具有非常高的经济效益,而且还有良好的社会效益,主要表现在:

一是带动西南部山区脱贫致富,促进社会主义新农村建设。一百个原生态村落养老社区,都处于相对比较偏僻、村级经济薄弱的山区,所以项目的建设与西南部山区群众脱贫致富形成了很好互补。村集体土地租金年收入5万元,一个村150户仅院落租金年收入可达120万元,公司还要培训雇佣每个村闲散劳力150人左右,每年增加工资性收入180万元以上。150户入住就带来150个家庭的消费,节假日、寒暑假子女和亲朋好友看望老人,那时看望老人不是尽义务,而是度假享受,其延伸消费收入也是可观的。公司投资对村内水、道路、垃圾清运、物业等基础设施的改造提升,可大大改善村民的居住生活环境,生活质量会迅速提高。

二是人与环境的和谐共处,真正实现科学发展。国家号召转方式调结构,大力发展服务业和养老托老产业,把“夕阳红”作为朝阳产业、“银色产业”来发展。项目的建设是依靠环境,改造提升环境,项目与环境不存在任何冲突,通过公司的规范管理,一定是焕然一新。届时“村内土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫并怡然自乐。”一个现代版的“新桃花源”将呈现在世人面前。

三是思想的交融,促进西南部山区群众观念的改善。入住养老养生社区的这些老人,在城市里从事不同的职业,都具有比乡村尤其是山区百姓高的文化素质,他们长期入住以后,耳濡目染,茶余饭后,滴水石穿,潜移默化,润物无声,会逐渐影响和提高山区群众的认识。村级基层组织会得到加强,因此,社会主义新农村建设不仅是物质上的,更重要的是精神层面的塑造。

综述,我国的人口老龄化已扑面而来,国家的政策设计也逐步出台,博山区作为鲁中地区最适宜养老养生产业发展的地区,嫁接式生态养老的“博山模式”已见雏形,理应与时俱进,乘势而上,把养老养生产业打造成博山、乃至全市新的经济增长极,将“博山模式”经验在全市,乃至全省、全国推而广之。

(作者单位:山东省淄博职业学院国际学院)

评论

(一)宏观视角:全球性问题