强化规划管控 实现土地利用方式根本转变

2015-05-16张维宸

张维宸

(中国国土资源经济研究院,北京 101149)

强化规划管控 实现土地利用方式根本转变

张维宸

(中国国土资源经济研究院,北京 101149)

土地利用规划、土地利用方式都与社会发展、科技进步息息相关,土地利用规划是土地利用方式的“预算管理”手段,土地利用规划与土地利用方式是规范和被规范的关系。从2009-2013年国有建设用地供应前10名省份的当年GDP总量来看,产粮大省耕地面积的“结伴”下行,势必对国家粮食安全带来一定冲击,强化土地利用规划管控十分重要和紧迫。实现土地利用方式根本转变,必须强化规划管控:一是要把土地利用方式根本转变作为规划的主线;二是配套制定专业用地规划和土地利用详细规划;三是建立和完善土地利用规划的法律制度体系;四是建设土地利用方式根本转变的监管体系。

土地利用规划;管控;土地利用方式;根本转变

中共中央总书记习近平近日对耕地保护工作作出重要指示。他强调,耕地是我国最为宝贵的资源。我国人多地少的基本国情,决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好,绝不能有闪失。要实行最严格的耕地保护制度,依法依规做好耕地占补平衡,规范、有序推进农村土地流转,像保护大熊猫一样保护耕地。

粮食生产根本在耕地,土地利用规划是实现耕地保护目标的重要抓手。土地利用方式根本转变是用地意识从浪费、低效向节约集约转变,用地方式从粗放、闲置向合理、挖潜转变。土地利用方式的根本转变是关乎耕地保护制度能否真正落实的重要内容。土地利用规划能否被用好,也是关乎实现土地利用方式根本转变的一个重要砝码。

1 土地利用规划与土地利用方式的关系

1.1 土地利用规划与土地利用方式内涵

土地利用规划,是指为达到一定的土地利用目标,在一定区域范围内,根据国家社会发展和自然、经济、社会等条件,对各类用地结构和布局在空间、时间上所做出的战略调整或统筹配置。

土地利用方式,是指根据土地的适宜性和社会发展需要所确定的土地作何种应用,它是一种动态过程。相同的土地利用方式组成土地资源的基本单元,即土地利用类型,土地利用类型的划分偏重于对土地生产力的评定,它是一定的自然、社会经济环境下形成的土地利用方式的综合反映。社会发展最终都要落实在土地上,土地利用的变化,每天都在我们身边发生着。另外,土地利用方式不仅是个经济问题,而且是个技术问题。

1.2 土地利用规划与土地利用方式关系

土地利用规划是土地利用方式管控的重要手段,其实质是土地资源的优化配置。从不同角度划分,土地利用可分为不同的方式。一是从土地利用效益的角度划分,分为粗放型和集约型两种。二是从土地利用的具体方式划分,传统上分为农用地、建设用地和未利用地三种方式。本文中所指的土地利用方式特指从土地利用效益的角度划分的粗放型和集约型两种。

从本质上来说,土地利用规划是土地利用方式的“预算管理”手段,土地利用规划与土地利用方式是规范和被规范的关系。土地利用规划实质是政府为保国民经济发展而进行土地调控的手段,也是政府为保护耕地红线而设置的重要“戒尺”。政府根据土地的自然条件、生态条件、社会经济条件、传统和文化条件等相关约束因素的现实状况和未来预期主动安排土地利用方式,其根本任务是提出土地利用方案,为国民经济和社会发展战略服务,协调好建设用地供不应求和耕地保护压力沉重的矛盾,解决土地利用中市场决定产生的外部性问题。

通过土地利用规划的实施,对合理利用土地、耕地保护与土地利用方式管控起到了重要作用。在区域整体上,土地利用规划使有限的土地实现了在产业间的合理配置,一定程度上解决或缓解了土地供需矛盾。

土地利用规划、土地利用方式都与社会发展、科技进步息息相关,社会发展、科技进步推动着土地利用方式的转变,土地利用方式的关联性和复杂性不断地给土地利用规划提出新的要求,土地利用方式的转变又促使土地利用规划的修改和完善,同时,在一定程度上,土地利用规划的修改和完善也对土地利用方式的根本转变起到推动作用。

2 强化土地利用规划管控的重要性和紧迫性

随着经济社会进一步发展,建设用地的需求越来越大,土地的稀缺性和唯一性越来越明显,供需矛盾不断加剧。从2009年到2013年,全国GDP年均增长率8.77%,而同期的全国国有建设用地供应总量年均增长率为20.55%,其中工矿仓储用地年均增长率为11.11%,商服用地年均增长率为25.45%,住宅用地年均增长率为16.39%,交通运输用地年均增长率为49.77%。表1对2009-2013年国有建设用地供应前10名省份进行了汇总,进而说明经济发展较快的省份,国有建设用地供应量也较多。

从2009-2013年国有建设用地供应和审批情况来看,工矿仓储用地供应在建设用地供应中始终处于“领头羊”地位,交通运输用地审批基本处于建设用地审批“头把交椅”位置,见图1。除2009-2011年的交通运输用地审批远远超过交通运输用地供应外,其他用地类型的建设用地审批和供应之间始终处于一种“饥渴”状态,也就是存在批而未用现象的同时,未批先供现象“不足为奇”。

表1 2009-2013年国有建设用地供应前10名省份情况 单位:公顷

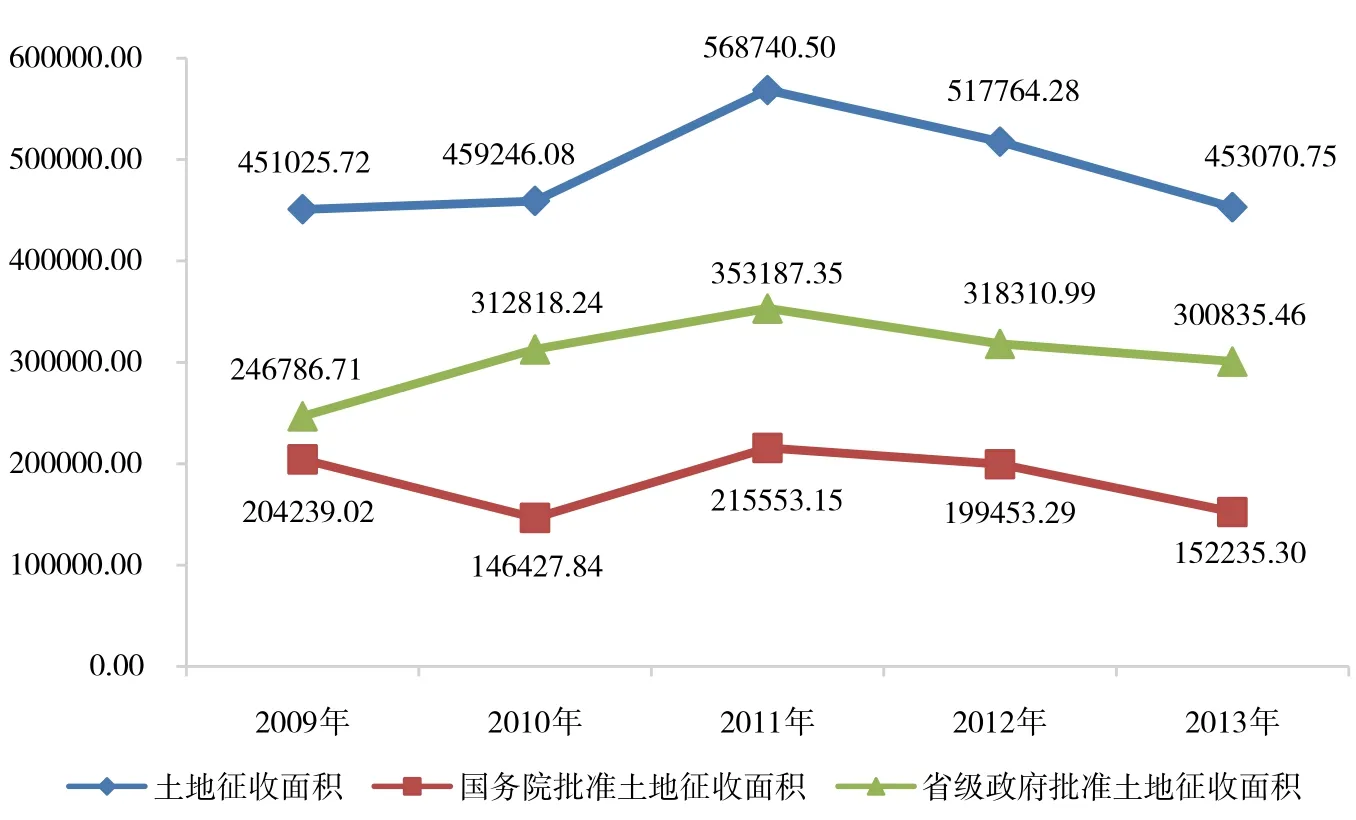

从表1和图1可以看出,为配合城镇化建设和拉动经济增长,增加工矿仓储用地不仅是城镇化建设的需要,也是制造业转型升级的需要,而作为配套所需要的交通运输用地增加,也是非常必要的。随着城镇化、工业化的不断发展,人口聚集、住房建设、交通拥堵、环境污染等问题接踵而来,商服用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地需求旺盛。用地审批与土地供应之间差距越来越明显,也从一个侧面说明土地供应日趋紧张。在现实生活中,为了GDP,土地利用规划在“土地财政”面前明显是“弱不禁风”。区域发展趋同性普遍,各地都在不断强化工矿仓储用地、交通运输用地、住宅用地的供应,从而出现了较为普遍的产业结构趋同、“鬼城”现象,经济发展的方式基本上还是粗放、结构失衡、靠投资拉动,土地利用结构变化不大。尽管土地资源的脆弱性、稀缺性表现得“淋漓尽致”,但是土地利用方式普遍粗放而单一,土地集约化利用水平还有很大的提升空间,更多是靠增加土地使用面积来满足经济收益。2009-2013年,全国土地征收面积达2449847.33公顷,其中2011年征收面积达568740.5公顷。2009-2013年的土地征收中耕地征收面积达1160370.58公顷,其中2011年耕地征收面积达261756.5公顷。2009-2013年土地征收和耕地征收情况见图2、图3。从上述图表也可以看出,土地利用规划的管控作用还没有完全得到彰显,土地利用规划的地位还有待于进一步提高。经济发展进入新常态后,转变经济发展方式仍然是障碍重重,土地利用方式根本转变更是难上加难,保障经济发展和保护土地资源的双重责任越来越沉重。

图1 2009-2013年国有建设用地按用地类型供应和审批情况

图2 2009-2013年土地征收情况(单位:公顷)

图3 2009-2013年耕地征收情况(单位:公顷)

另外,从国有建设用地供应前10名的省份当年GDP总量来看,2009-2013年这10个省份的GDP总量分别占当年全国GDP总量的53.8%、54.7%、54.5%、57.1%、50.0%,而2009-2013年这10个省份的国有建设用地供应分别占当年全国国有建设用地供应总量的59.7%、57.9%、56.3%、56.4%、54.5%。根据第二次土地调查结果,浙江省2009年底人均耕地面积0.56 亩,约为全国人均耕地1.52亩的1/3,远低于联合国粮农组织确定的人均耕地0.795亩的警戒线。其他建设用地供应较多的省份中,江苏、山东、河北、安徽、湖北、江西、四川、河南等省的人均耕地面积也低于全国人均耕地面积,这些产粮大省耕地面积的“结伴”下行,势必对国家粮食安全带来一定的冲击,节约集约利用已成当地政府土地管理的重中之重。

强化土地利用规划管控的重要性和紧迫性已经得到中央领导的高度重视。习近平总书记对耕地保护工作的重要指示指出了当前农村土地改革中的风险点,也为强化土地利用规划管控作用,实现土地利用方式根本转变提出了更高要求。从国家整体利益、根本利益、长远利益出发,将推动土地利用方式根本转变装入土地利用规划的“笼子”是非常必要的。

3 强化规划管控,实现土地利用方式根本转变

我国的土地管控措施主要包括:用地指标管控、审批管控、现状管控、规划管控和开发管控。土地管控措施决定产生的外部性问题影响,更多采取了用地指标管控、审批管控、现状管控和开发管控,对规划管控的落地还存在一定的瑕疵,尤其忽视了土地利用规划在土地集约节约利用中的基础性作用,对规划用地的土地利用方式缺乏有效的制约机制,粗放型用地方式成为社会主流,造成各地建设用地无限蔓延,“摊大饼”式土地利用较为普遍,土地规划管控亟待强化。

3.1 把土地利用方式根本转变作为规划的主线

土地利用总体规划的核心是规范和调整土地利用方式,也就是说,贯穿土地利用总体规划始终的是土地利用方式的根本转变,节约集约利用土地是土地利用总体规划的主线。无论是土地利用方向、土地利用结构、土地利用区划等内容,核心都是土地节约集约利用。从永久基本农田保护区划定、项目选址、产业用地规模、城市边界划定四个方面对土地利用进行总体管控。以规划目标为导向,以规划管理为基础,以规划绩效评价为支撑,以土地利用方式根本转变为目的,以有效的激励和约束机制为保障,充分发挥土地利用规划在土地利用方式根本转变过程中的政策工具作用。强调节约集约利用土地管控,是在全面调查各类各业土地利用方式的基础上,正确把握近期与远期、局部与整体、需要与可能、个体与群体、刚性与弹性、效率与公平等“六个关系”,提出耕地、基本农田、建设用地等的具体预测性指标,构建节约集约利用土地评价的宏观指标体系。按土地利用方式进行配置土地资源,确保土地用途管制真正管用。在强调区域协调规划的基础上,突出规划的弹性和可调性。具体到规划细节,则可以由农村土地利用规划、基本农田保护规划、产业用地规划、城镇土地利用规划等专项规划和土地利用详细规划来完成。

3.2 配套制定专业用地规划和土地利用详细规划

按《土地利用现状分类标准》,在土地利用总体规划的基础上,进一步制定较为详细的《农村土地利用规划》《城镇土地利用规划》《基本农田保护规划》《产业用地规划》《区域土地利用规划》等专业规划和土地利用详细规划,结合各地、各类用地的客观条件,强调对农地的优先保护,有效满足各地、各类用地需求,突出重点、兼顾项目,优化土地利用的交叉使用,选择不同的土地节约集约利用模式。如:政府主导型土地节约集约利用模式、农民主导型土地节约集约利用模式、产业主导型土地节约集约利用模式、区域协调型土地节约集约利用模式等,详细制定差别化的节约集约利用土地的具体措施,量化规范土地利用标准,明确土地利用不集约、部分集约、基本集约和高度集约的不同条件,确保规划真正“接地气”,进一步完善土地节约集约利用的“覆盖率”,构建全民参与的土地节约集约利用局面。以土地资源的承载力为依据,合理利用每一寸土地,形成全方位的土地节约集约利用的外部环境。

3.3 建立和完善土地利用规划的法律制度体系

土地利用具有长期性,事关全局,实现土地利用方式根本转变,需要科学合理的土地利用规划管控,从而需要从法律上强化规划管控的先导地位。明确土地利用规划的分级管理制度,由现行的国家级、省级、地市级、县级、乡镇级五级规划体系,改为国家级、区域级、省级、地市级、县级、乡镇级、村级七级规划体系。完善土地利用规划的法律法规,使土地利用规划管理有法可依、有法必依、依法规划、依法行政,真正维护土地利用规划的权威性和严肃性。允许土地利用规划具有适度超前性,加强土地节约集约利用标准建设,优化土地节约集约利用的法治环境。强调土地利用规划的动态性,同时需要制定严格的、科学的土地利用规划程序和调整修改程序,从根本上杜绝土地利用规划修改的随意性,更不能因为某个单独项目而改变土地利用总体规划。明确土地利用方式根本转变的“市场决定、政府引导”原则,营造公平有序的市场环境。建立相关规划的部门之间协调机制,“多规合一”并不是用一个规划管理一切,而是通过制度设计,明确各规划之间的关系,避免其他规划冲击土地利用总体规划,进而改变土地利用方式。

3.4 建设土地利用方式根本转变的监管体系

市场在土地资源的优化配置中起到了决定性作用,但是市场不是万能的,必须加强政府对土地利用方式的监督和引导。特别是,基本农田保护尤其需要政府的监督和管理。由政府代表民众制定并实施的土地利用规划,能够极大地提高监督土地利用方式的效率。加强规划监督检查是确保规划权威性和严肃性的重要抓手,必须强化“规划如山”的观念,建立健全行政监督、社会监督、舆论监督并举,全方位、多角度、全过程地规划实施监督体系。根据《土地管理法》等相关法律法规,加强规划批后管理工作,落实规划监察执法报告备案制度。强化土地利用规划信息化建设,包括制定和完善各类基础、机房、基础数据共建共享政策,以及土地利用规划管控的汇总平台建设等,形成瞻远顾近的务实规划信息化平台。强化土地利用规划执法力度,建立违反土地利用规划防控体系,落实行政问责制。构建土地利用规划实施监管网络,加强对项目用地实施全过程的跟踪监管。

[1]吴次芳.土地利用规划[M].北京:地质出版社,2000.

[2]刘卫东.中国土地利用和管理改革透视[M].北京:科学出版社,2015.

[3]王新文.复合规划—思辨与行动:基于规划管理者地域化实践的视角[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[4]张绍良,丁忠义,侯湖平.土地利用规划理论[M].徐州:中国矿业大学出版社,2014.

我国土地资源利用现状

经济社会发展进入新常态,对节约集约用地提出了新的要求——推动土地利用方式根本转变。节约集约,在“不变”与“转变”中展现人地和谐之道,也展现了人们尊重客观规律,谋求可持续发展的智慧。

有数据显示,我国人均土地资源占有量在144个被统计的国家中排在百位之后,其中人均耕地、林地、草地面积分别仅相当于世界平均水平的43%、14%、33%和25%,而城乡人均建设用地均高于国家标准和世界平均水平。我国适宜进行大规模、高强度开发的陆地面积仅约180万平方公里,土地资源中难利用地多、宜农地少,水土资源空间匹配性差,许多资源富集区与生态脆弱区重叠。大规模的国土开发利用过程中,粗放扩张的发展模式不仅对耕地资源形成挤压,还挤占了人类赖以生存的生态空间,致使国土空间开发严重失衡。再加上高速发展用地粗放浪费的多年积弊,土地资源对人口、产业以及环境的承载能力已逼近“临界点”。

(摘编自国土资源部网站)

Enhancing the Management and Control over Planning and AchievingFundamental Shift in the Mode of Land Use

ZHANG Weichen

(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Land use planning and land use mode are closely linked with social development and technological advancements. Land use planning is the means of “budget management” for land use pattern. The relationship between land use planning and land use pattern is that the former is the norm for the latter, and the latter must be according to the former. Seeing GDP gross of the top 10 provinces that the stateowned construction land were supplied for from 2009 to 2013, the arable land area in grain provinces was downward together. This situation inevitably will bring a certain impact on national food security, so it is very important and urgent for us to enhance the management and control over land use planning. The specific measures should be focused on the following: regarding the fundamental shift in the mode of land use as the focus of our efforts, working out special land use planning and detailed land-use planning, establishing and perfecting the legal system of land use planning, and building the supervision system to monitor the fundamental shift in the mode of land use.

land use planning; management and control; the mode of land use; fundamental change

F301.2;F062.1

C

1672-6995(2015)06-0014-05

2015-06-03;

2015-06-04

张维宸(1974-),男,河北省保定市人,中国国土资源经济研究院物化遥高级工程师,理学硕士,主要从事国土资源政策法规、国土资源规划等方面的研究。