东海盆地丽水凹陷油气成藏制约因素分析

2015-05-15赵志刚

崔 敏,赵志刚

(中海油研究总院,北京 100027)

引 言

丽水凹陷位于东海陆架盆地台北坳陷西南部。截至2013年底,凹陷内部共钻探15口探井,发现5个含油气构造和1个气田[1-3]。5口天然气井中均含有CO2气体,其中A井以烃类气体为主,B井和C井的CO2含量大于95%,而丽水36-1构造的CO2气体平均含量为33%,且存在异常高压[4-6]。莺歌海盆地出现大量高浓度的CO2气藏,已成为该区勘探中急需回避的风险[7];珠江口盆地也出现了火山-岩浆成因的CO2取代早期形成油气藏中的油气现象,从而导致勘探失利[8]。通过对丽水凹陷36-1构造油气成藏规律和相关的井分析,探讨CO2和火山岩对丽水36-1构造成藏的制约。

1 地质概况

东海陆架盆地是自晚白垩世发育起来的陆架边缘断坳型盆地。丽水凹陷位于东海陆架盆地的西侧,北部与钱塘凹陷相邻,东部以雁荡凸起为界,西部和南部与闽浙隆起区相接。该凹陷平面上呈北东—南西向展布,剖面上呈现出典型的半地堑式结构特征。整个丽水凹陷被灵峰古潜山带分成东、西2个次凹,面积约为14 600 km2。

丽水凹陷在晚白垩统之后开始接受稳定沉积,以古新统和中、下始新统为主,缺失始新统上部及渐新统。与油气形成相关的主要是古新统的月桂峰组、灵峰组和明月峰组。

早古新世月桂峰组沉积时期为盆地断陷中期,裂陷和沉降作用不明显,仅边界断层活动。月桂峰组沉积时为湖泊相沉积环境,与下伏石门潭组呈角度不整合接触,其地层厚度为125~400 m。该组地层由2套粗—细—粗复合沉积旋回组成。下旋回发育暗褐色、黑褐色泥岩;上旋回发育灰色、黑灰色泥岩与浅灰色细—中粒砂岩。上旋回的砂岩粒度较下旋回粗,且含量高。

灵峰组和明月峰组沉积时,在先存盆地断裂构造的基础上发生渐进裂陷伸展,在海平面上升背景下演化为滨浅海相沉积,凹陷进入主断陷期。灵峰潜山西部断层和雁荡凸起西部断层继承性活动,裂陷作用和沉降活动达到最大,并发生大规模海侵。灵峰组岩性以灰色、暗灰色、黑灰色泥岩和粉砂质泥岩为主,为滨—浅海相的沉积,与下伏月桂峰组呈角度不整合接触,厚度为10~480 m。明月峰组则是一套海退环境下的含煤系沉积,在全坳陷广泛分布,为三角洲平原相沉积,与下伏灵峰组呈整合接触,厚度为10~750 m。

2 石油地质特征

丽水凹陷部分井获得了较好的油气显示或工业性油气流,这表明丽水凹陷具备较好的油气成藏条件。丽水36-1构造周缘的B井和D井钻井资料证实,月桂峰组湖相烃源岩及灵峰组浅海相烃源岩为主要烃源岩[9-12]。月桂峰组分布在坳陷的沉积中心地区,具有有机质丰度高、类型好、埋藏适中的特点。该套烃源岩的干酪根以Ⅱ型为主,兼有Ⅰ、Ⅲ型,以生油为主,属中—好烃源岩;灵峰组海相泥岩有机质类型以Ⅲ型为主,含有少量Ⅱ型,以生气为主。丽水凹陷古新统砂岩储层发育,具备很好的储集条件。此外,灵峰组内发育的海相厚层泥岩是有效的区域性盖层。前人将丽水凹陷古新统划分为4个三级层序,分别对应地层中的月桂峰组、下灵峰组、上灵峰组和明月峰组[13]。丽水凹陷三级层序内的低位体系域、海进体系域和高位体系域砂岩与最大海泛时沉积的泥岩组成了良好的储盖组合[2,14-15]。

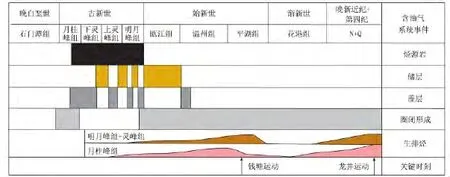

丽水36-1构造的油气具有始新世和钱塘运动之后两期成藏的特征,但现今保留的气藏主要为后期形成。由于烃源岩成熟度的制约,早期烃源岩主要为月桂峰组,晚期油气主要来自于灵峰组。丽水西次凹大多为油气显示井[9],而丽水东次凹内仅D井为油气层井,其余均为干井。丽水西次凹(以B井和E井为例)自古新世以来主要有2次油气生成和运移过程,而丽水36-1构造也具有两期成藏的特征(图1)。第1期发生在钱塘运动之前,即区域内反转构造形成之前。此时,月桂峰组和灵峰组下部烃源岩已进入低成熟—成熟阶段。由于灵峰组和明月峰组大多未达到生油门限,因此,这一期油气生成和运移的规模有限。钻井揭示了E井主力油气层下存在大段油味重、污手的沥青油砂,表明曾存在古油藏[3]。该段油砂样品为成熟度较低的成熟油,与现今凝析油气藏中的原油存在明显差异。

图1 丽水36-1构造含油气系统关键事件

第2个成藏期发生在钱塘运动之后,一直持续至今。这一时期古新世烃源岩层均已进入生烃高峰,下部的月桂峰组已经进入高—过成熟阶段。由于灵峰组和月桂峰下部泥岩成熟度适中,烃源岩厚度大,分布广泛,因此,是一次规模较大、也是最重要的一次油气生成和运移过程。伴随油气的生成和运移,在灵峰组、明月峰组砂岩中形成了目前所见到的以大量气液二相为主的有机包裹体。此外,在第2期成藏晚期,强烈的断裂活动使源于地幔的CO2等无机成因气体和深层月桂峰组烃源岩生成的高成熟油气注入丽水36-1构造,同时还充注了明月峰组生成的以生物甲烷气为主的气体。

3 CO2对油气成藏的制约

作为一个构造岩性油气藏,丽水36-1构造的油气成藏主要受储集层物性的制约,而成藏过程受CO2的影响。深源CO2对沉积盆地油气成藏具有一些有利的因素,包括CO2与H2发生费托反应生成烃类物质,然后被Fe2SiO4还原为CH4,同时CO2也可以溶于地层水中,溶解钙质胶结物改善储集层物性[16-19]。但CO2对于油气藏的形成也存在一些不利影响,从而导致勘探失利[7-8]。丽水凹陷已钻的6口天然气发现井中,A井以烃类气体为主,B井和C井的CO2含量均大于95%,F井CO2含量相对较低,仅为1.5%左右,丽水36-1构造CO2气体平均含量为33%。

3.1 CO2分布特征

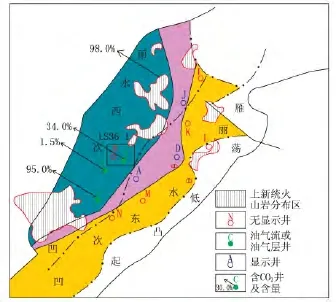

含CO2的钻井主要分布在丽水凹陷西次凹的西斜坡和构造反转带上,且与火山岩展布存在联系。丽水凹陷内B、C、D、E和F等5口含有CO2的钻井均位于西次凹的西斜坡和构造反转带,而灵峰古潜山上和东次凹则没有CO2气藏显示(图2)。前人根据同位素组成确定了丽水凹陷内的CO2主要为幔源成因[3]。结合现有钻井数据可以看出,油井主要分布于灵峰古潜山及其周缘位置,气井分布在火山活动强烈的丽水西次凹,失利井主要分布于东次凹内。此外,在丽水西次凹内部CO2含量较高的钻井周缘发育有连接基底的断裂和火山口。在B井的周缘发育有火山口并在瓯江组发现有玄武岩(表1、图2),推测该气藏的高含CO2是由火山活动引起的。丽水凹陷在新生代总共有5期火山活动,形成大量的火山岩和火山通道,使得深部幔源的CO2能随着火山活动进入到周围的地层当中[20-21](表 1)。

图2 丽水凹陷CO2含量和火山岩平面展布

丽水凹陷内钻井距离火山岩的距离越近,火山岩展布面积越大,则CO2含量也就相应的越高。在B、C和E这3口探井的周缘断裂发育,可以成为岩浆活动上侵和喷出的通道,基底的CO2顺着断裂进入构造圈闭当中,形成气藏。CO2的含量受到断裂和火山之间距离的制约。距离B井最近的火山仅有750 m左右,而其周缘发育的断层切穿基底,为幔源CO2的运移提供了通道,使得圈闭中的CO2含量达到98%;而距离E井最近的火山仅有5 000 m左右,且距离断层相对较远,其CO2含量为30%~40%。此外,火山的规模也是影响CO2的重要因素。丽水凹陷内火山岩发育,在地震剖面上多表现为反射能量强、频率低或为杂乱反射。火山岩的平面形态主要表现为2种形式,即席状和烟囱状,前者的单个范围较大,多沿不整合面展布。席状火山岩的强反射可以连续形成30~40 km,最大面积可达500 km2。C井周围的火山岩面积是B井的3倍,虽然距离火山岩有一定距离,但是仍然含有大量的CO2。

表1 丽水凹陷新生代火山岩活动期次与岩性

3.2 CO2对油气成藏的影响

CO2充注是制约丽水凹陷油气成藏的关键因素。CO2的指示作用和超压系统[22]的促进作用,均使得丽水西凹陷内,尤其是丽水36-1构造周缘的油气在西斜坡位置聚集。CO2对于烃类气的充注来说有可能起到消极的作用。CO2的充注如果发生在油气充注以前,则CO2会与碳酸盐胶结物反应,形成片钠铝石[18-19],沉淀在孔隙表面,降低储集层的孔隙度和渗透率;CO2的充注如果发生在油气充注之后,可能使得本来已经存在的油气藏由于CO2的注入而过饱和,造成油气藏的封闭条件减弱,从而排出烃类油气。丽水36-1构造周缘的灵峰组烃源岩主体在古新世进入成熟阶段,生成的成熟油气注入丽水36-1构造,而研究区内的CO2主要与火山活动和深断裂有关,火山活动主要发生于上新世。因此,丽水36-1构造CO2的充注与烃类充注同期,或晚于烃类充注。由于已有烃类气体注入,而CO2较烃类气重,因此,富含CO2的天然气只能在较深、孔渗性相对较差储集层充注,且后期注入的富CO2气体将先期注入的富烃气体向远离断裂区域排驱[22-24]。

另外,异常压力的泄压区也分布在西部斜坡东部,为控凹断层周围的油气和CO2运移提供动力。丽水东次凹和灵峰古潜山位于断层下盘,异常高压起到封闭断层的作用,因此,丽水西次凹内发育富含CO2的气藏而东次凹和灵峰古潜山上未发育,而且异常高压有利于油气的运移,具有指示作用。

4 结论

(1)丽水36-1构造油气藏经历了两期成藏。始新世月桂峰组和灵峰组下部烃源岩达到生烃门限,形成油藏;而在钱塘运动之后,随着沉降的继续,古新世烃源岩层进入生烃高峰,形成油气藏。

(2)丽水凹陷内连通基底的大断裂和火山岩是控制CO2含量的关键因素。钻井距离火山岩的距离越近,火山岩展布面积越大,其周缘发育大断裂,则钻井揭示CO2含量越多。

(3)CO2充注时间是制约丽水凹陷油气成藏的关键因素,后期注入CO2气体的圈闭,其CO2含量的多少对油气运移具有指向作用。

[1]张胜利,夏斌,胡振华,等.丽水-椒江凹陷新生代构造应力场数值模拟与油气运聚关系探讨[J].大地构造与成矿学,2007,31(2):180-185.

[2]杨玉卿,田洪,刘大能,等.东海陆架盆地丽水凹陷丽水36-1构造上古新统物源分析[J].古地理学报,2003,5(2):171-179.

[3]郭永华,于水,葛玲.东海盆地丽水凹陷LS36-1构造成藏机理研究[J].石油勘探与开发,2003,30(6):29-31.

[4]陈斯忠.东海盆地主要地质特点及找气方向[J].中国海上油气:地质,2003,17(6):14.

[5]姜亮,金强,葛和平,等.东海盆地丽水凹陷异常压力带与油气聚集模式[J].石油实验地质,2002,24(1):48-51.

[6]黄志龙,姜亮.东海盆地丽水凹陷异常压力系统特征[J]. 石油实验地质,2002(1):52-56.

[7]刘宝明,何家雄,夏斌,等.国内外CO2研究现状及发展趋势[J]. 天然气地球科学,2004,15(4):412-417.

[8]黄志龙,黄保家,高岗,等.莺歌海盆地浅层气藏二氧化碳分布特征及其原因分析[J].现代地质,2010,24(6):1140-1147.

[9]姜亮.东海陆架盆地油气资源勘探现状及含油气远景[J]. 中国海上油气:地质,2003,17(1):1-5.

[10]孙玉梅,席小应.东海盆地丽水凹陷油气源对比与成藏史[J]. 石油勘探与开发,2003,30(6):24-28.

[11]葛和平,陈建平,陈晓东,等.东海盆地丽水凹陷天然气类型及其成因探讨[J].中国科学:地球科学,2007,37(S2):104-110.

[12]贾成业,夏斌,王核,等.东海陆架盆地丽水凹陷构造演化及油气地质分析[J].天然气地球科学,2006,17(3):397-401.

[13]张银国,葛和平,杨艳秋,等.东海陆架盆地丽水凹陷古新统层序地层的划分及控制因素[J].海相油气地质,2012,17(3):33-39.

[14]张海玥,候读杰.油气成藏理论的研究进展及思考[J]. 特种油气藏,2014,21(2):1-7.

[15]刘丽娟,陈建文,张银国.东海陆架盆地丽水凹陷古新统明月峰组层序地层学模式[J].世界地质,2008,27(2):198-203.

[16]张敏强,黄思静,吴志轩,等.东海盆地丽水凹陷古近系储层砂岩中碳酸盐胶结物及形成机制[J].成都理工大学学报:自然科学版,2007,34(3):259-266.

[17]刘爱永,李令喜,杨国臣,等.查干凹陷苏红图组火山岩储层及其油气成藏特征[J].油气地质与采收率,2014,21(4):54-57.

[18]曲希玉,刘立,胡大千,等.CO2流体对含片钠铝石砂岩改造作用的实验研究[J].吉林大学学报:地球科学版,2007,37(4):690-697.

[19]余华杰,朱国金,田冀.海上强边底水油帽稠油油藏注CO2提高采收率[J].大庆石油地质与开发,2013,32(5):137-142.

[20]朱毅秀,杨程宇,陈明鑫,等.安塞油田杏河区长6储层成岩作用及对孔隙的影响[J].特种油气藏,2013,20(3):51-55.

[21]王大华,肖永军,徐佑德,等.松南长岭断陷查干花地区火山岩储层特征及影响因素[J].油气地质与采收率,2010,17(6):39-42.

[22]王开扬.江苏黄桥二氧化碳气田及其成藏模式[J].海洋地质动态,2006,22(4):17-20.

[23]王毅.丽水、椒江凹陷伸展运动与油气形成的关系[J]. 石油与天然气地质,1999,20(4):316-320.

[24]殷丹丹,李宜强,赵东锋.CO2驱产出气回注的驱油效果[J].大庆石油地质与开发,2014,33(2):137-140.