厦门:让渔船与咖啡馆共存

2015-05-14郭立亚

郭立亚

2015年6月末的一个晚上,余龙发坐在厦门大生里的家中,两周前,包括余龙发在内的七十多名厦门渔民,因为沙坡尾片区的改造计划而刚刚被政府请上了岸。老余开始下海捕鱼是在12岁。那一年,家里把他的城市户口改成世代捕鱼的母亲家族的水上户口,好让他躲过“上山下乡”,没想到在自己63岁的时候,却没能躲过另一场“上山运动”。上岸,被闽南渔民叫做“上山”。

这时的他,一会儿忧心延绳钓技术的传承,一会儿又憧憬着如果政府能把让船还回来,自己要去龙海找老师傅造出更加古朴的船。一边是惨痛的现实,一边是美好的愿景,他心目中的船,漂荡在两者之间。

“一刀斩”

沙坡尾位于厦门岛的西南。早期的厦门港是一处弧形的海湾,呈月牙型,海岸线长逾一公里的沙滩,金色的沙滩连成一片,人称“玉沙坡”,西边叫沙坡头,东边就是沙坡尾。沙坡头曾是厦门繁荣一时的渔港,到了上世纪30年代,随着渔船数量和体积的不断增加,被依托天然泻湖地形建出了更大避风坞的沙坡尾取而代之。这也是厦门最古老的港口。

之后的一个甲子,沙坡尾一直是厦门的海洋渔业中心。上世纪90年代最辉煌时,沙坡头渔港年产量达到3.5万吨,在捕捞业的下游,一个完整的产业链围绕着避风坞周边铺展开来,渔具厂、造船厂、水产加工厂、冷冻厂,乃至鱼肝油厂,渔业人口一度占据沙坡尾腹地厦港片区人口的80%,下海渔民达到五千人。

但到了上世纪90年代末,厦门海洋渔业的旗舰企业厦门市海洋实业总公司因经营不善陷入困境,并于2004年解体。2002年,厦门开始在沙坡尾驳岸外的海面上修建演武大桥,大型渔船不再能在此靠岸和避风,渔港的历史宣告结束。2004年,厦门市政府宣布:废止沙坡尾渔船避风坞。

90年代初,余龙发还是厦门第二海洋渔业总公司(“海洋实业总公司”前身)的一名渔工,在大船上工作,因为参加远洋渔业队的名额被人挤掉,他一气之下办了停薪留职,自己造了条小船,开始单干。在厦门近海捕鱼,在沙坡尾停泊、出售渔获。和他一起做的,是陆续从公司出来的老渔工。演武大桥阻挡了工业化渔业,但没挡住他们的小船。2002年之后,这里又多了一批来自九龙江入海口的邻市龙海的渔民。

于是在厦门岛的西南端,一条充满市井气息的骑楼街的后面,这十几年来留下了这么个散发着大海气息的、货真价实的“渔人码头”。每当晚霞金红,渔船纷纷回港,岸上排开一溜鱼市,使这座现代的城市流露出一丝与海紧密相连的生气。

平静的生活在今年5月13日被打破。这天上午,厦港街道办突然召集避风坞内全部75条“闽厦渔”的船主到旁边的渔监大楼三楼开会,宣布沙坡尾退渔、渔民上岸。

半小时的会议紧锣密鼓。街道办领导先宣读了区政府和市海洋与渔业局的《关于厦港沙坡尾避风坞封闭管理的公告》,表示为了沙坡尾片区的“整体有机更新”,避风坞将进行封闭管理和清淤,为此将在6月10日之前清退坞内全部渔船。随后宣布了征收渔船和补偿政策。然后,散会。没有提问的时间。

渔民们震惊之余,开始计算自己能拿到的赔偿。第一部分是渔船征收款,视马力而定,约4万或4.5万,基本是造一条船的价钱;第二部分是一次性5年的燃油补助,算下来有五六万;第三部分是“奖励金”,5月19日前签约能得2万元“奖励”,之后每拖一周扣除5千;最后是“转业培训费”,一共1000元,未满退休年龄的人才有,领了后自己去进行转业培训。

渔民们还被告知:如果不想被征收,可以把船开走,但是船将不再能够获得年检。这意味着一旦年检到期,船就自动变成黑船。

一周之内,没有选择的渔民们陆续和街道办签了约,协议要求他们除了上缴渔船,还需上缴“三证”,并保证从此不再置船下海。

余龙发是最后签的约。他不想“上山,”想继续捕鱼,但居委会天天打电话来催。他拿到总共12万元的赔偿。

老余就一条船,2014年旧船被大船迎面撞上,出了事故,去年底才刚造的新船,但赔偿的标准,却和那些已经出不了海的破船一样。他每月有1600元的退休金,但不够供养一家包括即将高考的女儿,他需要捕鱼来补贴家用。渔民中比他更困难的不乏其人,有一户人家,翁婿两人需要靠两条船,养活家里老少8口人,其中有两个小孩,两个失能老人。

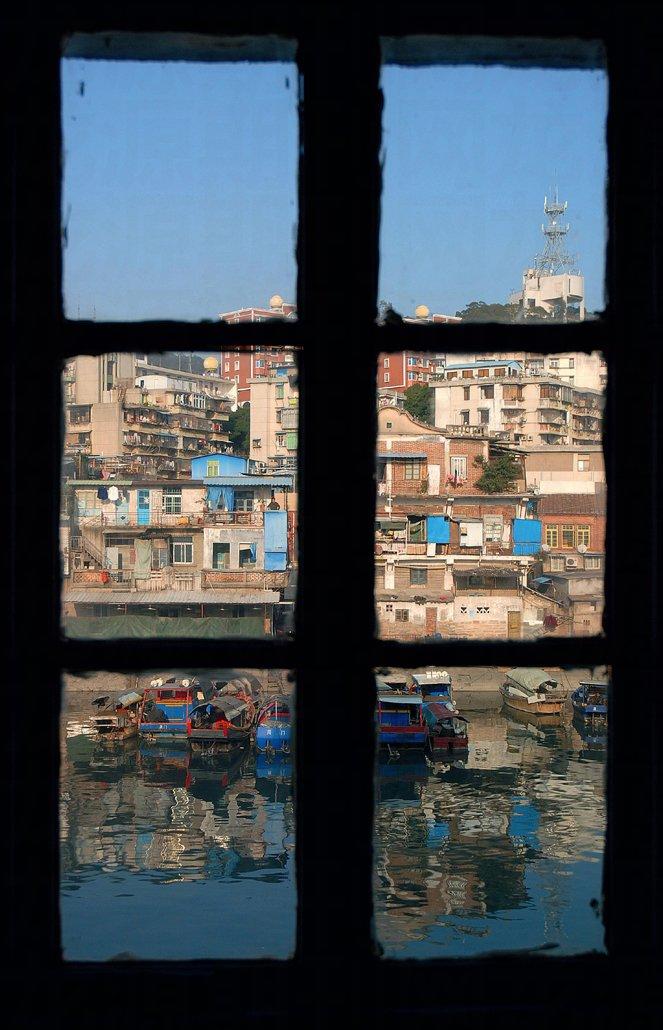

沙坡尾的渔民、船坞、矮房,这些隐于厦门闹市的风光将留存于影像记录和人们的记忆之中。图/IC 图片编辑/陈俊丹

渔民管这叫“一刀斩”。

就在厦门渔民被召集开会的同一天,避风坞里另外约70艘船的漳州龙海渔民,已被口头劝离沙坡尾,没有任何补偿。

“渔民没了,咖啡馆有什么意思?”

在现代繁华的厦门,沙坡尾“藏”在这座城市深处。避风坞东南方一箭之遥,两栋三百米高的“世茂海峡”商住楼即将交房,在它建造的5年中,避风坞背后700米的弧形堤岸上,商铺的租金和转让费都已在迅速上涨,越来越多的店面被改成没有中文名字的咖啡馆、酒吧、西餐厅。而避风坞面朝的一片老厂房,也被改造为“文创”场所。

一百多艘渔船密密麻麻排列在堤边,小木船常年停泊在避风坞,其中许多船因年久失修,已失去了航海的功能。但退了休的老渔民或为生计,或无处可去,以各自的方式留在了这个避风坞。这里弥漫着一股挥之不去的海腥味。沿街的老旧房屋一幢挨着一幢,约200户六百余人在附近居住。

沙坡尾退渔和改造的消息一经披露,突然间,市民们记起了这个几乎被都市遗忘的群体。5月中旬的厦门,各种关于沙坡尾的文史资料开始在网上广泛流传。人们逐渐了解并意识到:沙坡尾远远不止是一个衰败的渔港。

沙坡尾的所在地厦港,是郑成功固守厦门时期的政治和军事枢纽,并逐渐发展成为集军港、商港、渔港为一体的重要海港。在清代海禁时期,长达整整一百年,玉沙坡渡口都作为唯一合法的渡台口岸,与台南鹿耳门对渡,大量的闽南先民就是从这里走向台湾。

5月16日,当地媒体刊发了一篇两百字的短文,《一位老厦门人的心声:渔民退出沙坡尾,就是把厦门的根拔掉》,要求政府征询民意,理智行政。都市报则用整版报道,标题为《渔民没了,咖啡馆有什么意思?》

一部记录沙坡尾老年居民口述历史的纪录片《沙坡尾》的片花也在网上流传。编导曾欣在为该片众筹拍摄资金的文案的话,也代表许多人对沙坡尾的情感:“在高楼大厦的包围中,猛然看见这么一个古朴、带着浓郁生活气息的老港口,让我深感震惊。”同时,他也意识到挑战所在,“然而我不知道沙坡尾这样的状态能持续多久,城市建设、旅游业的发展,商业气息已经逐渐延伸到这里。”

最后一批沙坡尾渔民:黄朝乞,74岁,生于渔船。沙坡尾最后一位仍居住在船上的原住民。摄影/田磊

最后一批沙坡尾渔民:余龙发,63岁,12岁下海。摄影/田磊

最后一批沙坡尾渔民:张英华,71岁,世代打渔。摄影/田磊

最后一批沙坡尾渔民:阮青天,70岁,世代打渔。摄影/田磊

也有很多人抱着现实的想法,“渔歌总会唱完”,认为如今的沙坡尾不仅早已失去了早先的商港地位,后来兴盛一时的工业化渔业也早已没落。他们希望,这座城市不该被游客和自己误读的怀旧的渔耕想象、渔港风情所影响。

现在厦门近400万的常住人口中,渔民还有三千余人,主要在岛外区域。中国海洋大学法政学院社会学教授、海洋社会学专家崔凤表示,在城市发展的进程中,这种城市周围的渔港渔村“是早晚要消失的”,近海捕捞在如今大规模现代化作业、远洋渔业、养殖业占主导地位的环境下,只是“一个很小的补充”。

悠久的渔业文化无法阻挡城市化的进程,这个古老的行业走到了历史的尽头。渔民的遭遇使一些年轻人突然惊觉,无论形式还是内核,这个沿海城市的文化基因正在被抽离。

市民间引发众多的讨论也没有改变既定拖船的计划。随着6月1日休渔期到来,龙海渔民已经离开。经过半个多月的发酵,拖船计划在争议中仍旧按计划执行。避风坞内留下的70余艘厦门渔船将在6月10日之前分三批拖走。

6月3日,按计划有25条船将被拖走。上午十点半,街道办、渔监等部门开始测量船只、标记,并陆续拖走几艘。但过程并不顺利,渔民的配合度很低,一些人甚至表示希望拿回协议书,并放弃尚未领取的补助。摄影师田磊找到11位渔民,为他们与自己将被拖走的船拍摄了合影。很快,这个影集得到广泛的流转。

6月6日,是第二个拖船日,76岁的黄朝乞被突然告知隔天要收他的船,船上的收船编号是现画的。作为沙坡尾唯一一个大半生都在船里度过的人,黄朝乞因继承东南沿海船民传统的“薯莨染”技艺,一位受他指导复原这种工艺的台湾研究者称他为自己论文的“地下教授”。

6月7日,黄朝乞的船被拖走。

6月9日,最后17位渔民的二十几条船被拖走了。退潮时的避风坞一片蛮荒。余龙发看着眼前空海,眼中尽是悲哀。这一天,她的女儿正坐在高考的考场里。女儿声乐天赋过人,参赛总能得奖。他说自己特别需要船,就为了供得起女儿学艺术。

无处传承的绝技

也因为退渔,全厦门的人还得知:沙坡尾的渔民是厦门最后的“疍(音“蛋”)民”,他们祖辈以船为家,终生水居,有着独特的习俗。不少人担心退渔会断送疍民文化。厦港街道办则表示:“早就不存在真正意义上的疍民,疍民是指终生漂泊于水上,以船为家的渔民,避风坞的渔民在陆地上都有自己的家,他们的生活已经从海上转移到了陆地上。”

但是,“厦门疍民习俗”在2007年进入了福建省非物质文化遗产名录。

非遗申报材料的执笔人、疍民出身的文史专家陈复授在2013年出版了《厦门疍民习俗》一书,这本书把本次被清退的老渔民阮亚婴和黄朝乞描述为厦门疍民世家“最典型的标志性人物”,还将退休、自谋出路的渔民,他们打造小船重新依托沙坡尾避风坞讨海作为一种新的文化生态。

思明区文化馆正是厦门疍民习俗的申报单位和保护单位,非遗部主任吴淑梅也对退渔感到遗憾。据她介绍,8年来,思明区致力于“厦门疍民习俗”的保护,沙坡尾居委会建了一间“疍民风采室”,每年拨款五六千元扶持一个十人规模的疍民舞蹈团,并出版了陈复授的书。但遇到现在这种把疍民文化的传承群体从他们祖祖辈辈停泊的避风坞里请出去的做法,却没有任何应对机制。她坦承,在登录非遗后,并没有针对某一个项目制定明确的保护方案,“厦门那么多非遗,不可能逐个出保护方案。”

余龙发并不看重“疍民”这个符号,他说避风坞里有一半以上的厦门渔民世代捕鱼,可以算是疍民,但大家平时只是管自己叫“讨海人”。他关心的文化传承,是所有厦港讨海人都掌握的“延绳钓”技艺。

延绳钓是厦港渔民传统的作业技术,在民国初期传入厦门,远早于网具捕捞传入的时间。简单而言,延绳钓是从船上向海里释放一根长达几百甚至数千米长的干绳,干绳上再伸出末端带鱼钩的支绳,以此来钓鱼。

现在在同一个避风坞里,厦门渔民清一色延绳钓,而龙海渔民则清一色用流刺网捕捞。虽然延绳钓捕的鱼量比流刺网少,但经济价值更高。而且,当各种网具作业渔船需要在每年夏天休渔两个月,延绳钓却终年不受休渔限制。

浙江台州坎门的延绳钓在2012年登录为省级非遗,看重的是它的古老传承和生态保护价值。

年过七旬的阮青天被称作“海上一条龙”,他说:“延绳钓其实就是和老天爷有商有量的渔法,能咬钩的必然是体型足够大的成年鱼,这样小鱼就保住了。”他说,“如果年轻人不怕苦,政府重视又支持,我很愿意教他们这个技术 。”

余龙发估计,随着这批厦港讨海人退出渔业,延绳钓在厦门真的要绝迹了。他甚至想着,利用刚颁布的金门15天落地签政策,去金门教这项技术!

厦门人,从旁观到主动参与

厦门本地网站小鱼网发起一次关于沙坡尾的投票调查,近3000人参与。其中,喜欢“原汁原味”,不希望沙坡尾改造的有2476票,占83%;而希望改造的仅有493票,占16%。

年轻人开始结成“盟军”,希望能为沙坡尾做些更有实质帮助的事。

卓岚是厦门本地人,热心公益;蒋亦凡两年前定居厦港,独立撰稿人;陈朝远,沙坡尾附近一家旧物店的老板。当他们得知沙坡尾即将退渔改造,建立了名为“再见沙坡尾”的微信群和名为“思考沙坡尾”的微信公号,开始为渔民发声。

“我们的行动不是临终关怀,我们的目的是让船不要走,或者尽快回来。”陈朝远称,他们担忧的是这个地方的过度商业化改造。

“盟军”队伍不断扩大,本地的文化人、公益人士,包括政府人员不断加入进这支队伍。蒋亦凡提醒大家:“大家都还不知道到底为什么要清退渔船,沙坡尾要改造成什么。”

他们发现,除了一份正在征求居民意见的“沙坡尾整体提升方案”,迅速清退渔船的沙坡尾并没有任何改造计划。他和关心此事的朋友通过市长热线,得到了确认。

于是,大家的关注点,很快从渔船延伸到了沙坡尾的未来。

5月23日晚上,避风坞边的琥珀书店举办了一场“沙坡尾讲古”,书店邀请来一位本地文史爱好者讲沙坡尾历史。在场者纷纷对改造方案提供自己的见解。

三天后,一篇由蒋亦凡执笔、三个艺术团体和11名个人联合署名的《沙坡尾变局:我们的商榷和呼吁》在朋友圈流转,文章质疑官方退渔的理由,并发出四项呼吁:一、停止退渔,公布改造方案;二、把沙坡尾作为历史街区看待,将保护放在改造之前,规划过程应该公开透明可参与;三、保留沙坡尾渔业;四、将清淤和环境整治与改造脱钩,先行开展。短短几天,这份呼吁书阅读数达一万多次。

呼吁书没有得到政府相关部门的响应,退渔操作按计划进行。但它聚起了一群希望能为保护沙坡尾做点什么的人,他们建立了一个“思考沙坡尾”的微信公众号,通过它来介绍沙坡尾退渔事件、进展,同时传播有关文化遗产保护的知识。

很快,几位发起人收到一家叫“台南市文化协会”的机构的邀请,在6月2日晚上,参加一个关于沙坡尾的小型建言会。

这是一家来自台湾的社区营造机构,在台南开展历史区域的保存和活化已有二十年。2015年1月,沙坡尾所在的厦门思明区区委书记游文昌在台南访问时,发现协会在台南做的事情正是自己想在思明区做的,于是他邀请会长郑道聪去厦门做指导。3月,厦港街道与台南市文化协会签订了协议,由后者指导辖区内的“社区营造”。

郑道聪来到厦门后,才知道避风坞要退渔,这让他想起自己30年前亲历的台南运河盲段渔船被赶走,渔港被填平盖商场的情景。那座商场在仅仅30年后就走向衰败,成为“蚊子馆”,如今在等待爆破。但碍于协议,他不能干涉沙坡尾退渔,只能婉转告诉合作方厦港街道相关人员:在台湾,对历史敏感区域的处理会非常谨慎。

6月2日晚上,拖船前夜,避风坞边的一家茶馆里,二十多人将屋里挤得满满的,除了主办方和“思考沙坡尾”的代表,还有居民代表、商户代表、居委会的工作人员等等。会上,“思考沙坡尾”调研小组的蒋亦凡和天蓝详细介绍了当天对要求留在避风坞的渔民的采访情况,并重申了呼吁书的诉求;大家围绕“谁对沙坡尾的改造有发言权”“什么是沙坡尾的应有定位”等许多问题热烈讨论,会议持续了三个半小时。

5月22日,夜幕降临后,厦门沙坡尾岸边的老旧房子改造的咖啡馆亮起了灯光,别有一番风味。图/I C

金门大学建筑系助理教授林美吟见证了当晚和在琥珀书店的两场讨论,她说自己看到了一群“重视并爱护家乡文化的人”。她早年留学日本,曾经深入研究日本的文化遗产保护,她高兴地发现,参与讨论的人已经不再只是观看者,“而是开始和保护对象主动接触,做了很多的观察记录,把它提出来,争取对话,这是社区营造的行为。”

6月10日,厦港街道召开了“沙坡尾片区有机更新媒体通气会”,宣布渔船昨日全部上岸。同时宣布了一条让所有人意外的消息:被拖走的渔船大部分将得到维修,在清淤工程完成后,重回避风坞。

至于这些渔船只是单纯停放,还是发挥其他用途,街道还在媒体征求市民意见。

事情似乎出现了转机。

沙坡尾的可能性

参与建言的年轻人愿意将渔船的回归解读为“政府重视民意的结果”,他们建议街道办“让渔船和渔民一起回到避风坞,只有这样才能保留老厦港和避风坞的精神内涵”。同时呼吁为沙坡尾的改造寻找一个“顶层设计”,让市民能够参与对它的规划,认为这才是这个城市倡导的“美丽厦门,共同缔造”应有的内涵。

林美吟仍发现,沙坡尾既有大学路民族路一线的历史街区,也有避风坞这样的传统渔业文化景观,还有大量曾属于渔业配套设施的工业遗产,是一个“具有完整体系的复合遗产区域”。但是,她犯难的是,怎样的制度政策,才能“包山包海”地把这片极其复杂的区域和连同里面的文化一起保护下来?

“思考沙坡尾”的年轻人也在思考保护沙坡尾的“顶层设计”。他们在网上发现的一份《闽南文化生态保护区总体规划》,让他们觉得有了出路。这份发布于去年的文件,在厦门、漳州、泉州三市划设了53个重点保护区域,提出用一种文化生态观,对其中的非物质文化遗产、物质文化遗产、自然遗产以及人文环境进行整体性、关联性的保护。名单里并没有沙坡尾,但这个规划思路对复杂的沙坡尾颇为适合。

“文化生态保护区”是2007年由文化部开始推动的,闽南是它的第一个“实验区”,目前已在全国划了18个。联合国教科文组织驻华代表处文化遗产保护专员杜晓凡认同这种制度的构想,但是担忧它的执行力。“其中有很多超出文化部门管辖权的内容,比如物质文化遗产经常归文物部门管,城市街区又涉及建设和规划部门。非物质文化遗产才归文化部门管理。”他认为要让它具有实效,就需要超越现在的部门分割。

林美吟也认同这样构想,她说日本的对文化遗产和历史环境的保护存具有一种整体观。在制度上,《文化财保护法》同时保护有形(物质)和无形(非物质)文化遗产。此外,这些制度也非常重视部门间的协调,2004年的《景观法》和2009年的《历史社区营造法》,甚至直接整合了三个行政体系。

而林美吟认为,文化遗产保护的原动力还是民众积极参与社区营造。社区营造不都是为了文化遗产保护,而首先是为了解决社区的问题、提升生活品质,在这个过程中,居民会开始重视并保存地方特色。当自下而上的社造所取得的成就,便促使政府去思考从制度面提供更好的保障,相关法律因吸收了社造经验而与时俱进,居民在地方文化遗产保护中的话语权也得到制度性的保证。

“社区营造”离沙坡尾并不遥远。郑道聪的团队正在为此忙碌,眼下的工作包括开展社区调研,设计环境改善制度,筹备传统仪式活动,在两座历史宫庙之间建立联系并共同筹备传统仪式,同时组建自治和学习型的组织。郑道聪希望这些组织未来可以成为沙坡尾社区营造的主要力量。

“十年前,厦门中华片区被改造成中华城,放到现在这事就做不成,因为厦门市民已经开始意识到城市需要什么历史记忆,需要什么样的空间来呈现城市的发展历程。”郑道聪说,“为什么大家觉得沙坡尾应该保护?因为这里有历史的再现,有城市的叙述,有地方特色,让大家觉得城市有根。”

以他的经验,一个社区往往是在遇到了危机之后才会被激发出社区意识来,而因为沙坡尾的退渔,这种意识迸发了出来,他从中看到了“一座进步城市的力量”。他也认为政府在这个过程中也因应得当,已经变得更加谨慎,放缓了空间改造的步伐,这是“一座海洋城市的包容”。