载重线公约的规定、释义及应用(二)

2015-05-10冯振玉浙江欣海船舶设计研究院总工程师

冯振玉 浙江欣海船舶设计研究院 总工程师

本文再次讨论载重线公约附则里值得探讨的问题,其条款的序号及文字,均以《国际航行海船法定检验技术规则》第3 篇《经修正的1966 年国际载重线公约1988 年议定书附则B》为准。首篇已经有言在先:一家之言难免偏颇,甚而荒谬,欢迎批评指正。

附则第3条附则中所用名词的定义(1)长度

在该条规定中,将“长度”作为附则的专属名词进行了定义:“(a)长度(L)应取为量自龙骨板上缘的最小型深85%处水线总长的96%,或沿该水线从首柱前缘至舵杆中心的长度,取大者…”

该规定从字面上理解,其定义的“长度”实质上是船舶专业所称呼的“船长”,将这样泛指的词汇“长度”定义成特指的词汇“船长”,往往会造成逻辑上的混乱。就该定义的自身而言,在其为“长度”释义的文字中,又引用了“长度”一词,两个同名的词汇嵌套,却各自代表着截然不同的意义,这本身就是条理上的混乱。另外,从使用的频次看,在整个附则中“长度”一词出现了102次,其中仅32 次属于定义中的船舶长度,其余70 次的“长度”,皆与定义中的船舶长度无关,有关与无关的数量之比,基本上是三七开。

更令人困惑的是,附则中还出现了43次“船长”一词,该“船长”也应是附则所用“名词”之一,但在第3条“附则所用名词的定义”中却未给予定义就直接引用。这种“船长”与“长度”使用的混淆,在专业文献中出现实属不该。

上述混乱或许是公约英文版的失误,但只要中文版将直译改为意译即可纠正。中文版主要是给懂中文的人使用,直译的文字往往会生涩费解,意译则会通俗易懂。一旦意译的中文版本再需要译为英文版时,若为了与原文保持一致,再回抄个英文依旧就是了。或许还可以破除迷信,将两组英文词汇的笔误分别给予改正,那将是一种进步性的突破。

附则第3条(9)(b)将下一层甲板指定为干舷甲板

该条中规定:“由船东选择并经主管机关批准,可将下一层甲板指定为干舷甲板,但该甲板至少在机器处所与首、尾尖舱舱壁之间应是全通的和永久性的前后连续甲板,并且横向也是连续的”。

笔者认为,该规定没有任何意义,应予舍弃。但也曾有人认为,此项规定的好处是可以降低露天甲板上门槛、开口围板等的高度,鉴于此,是值得保留的。此说未免过于牵强。如果是为了这样的目的,执行附则第2条(6)“如果实际干舷甲板以下至少一个标准上层建筑高度的假想干舷甲板作为核定的干舷甲板,则实际干舷甲板可按照第12,14-1至20,23,24和25条 的规定作为上层建筑甲板处理…”就已经等效了。它既不用船东自主选择,也不必经过主管机关批准,对实际应用更为简便有利。再有,如从降低露天甲板上设施的勘划条件出发,若执行第2条(5)“第10条至第26条的所有各项规定适用于核定最小干舷的每艘船舶。当船舶核定的干舷大于最小干舷时,如果主管机关对所具备的安全性条件满意,则这些要求可予放宽”的规定,则处理会更加灵活机动了,关键在于当事人如何去理解和执行。

事实上,由船东申请另经主管机关批准后去使用第3条(9)(b)时,期间要履行的手续是麻烦的,需要等待的时间也是不可预知的。对此可以肯定,设计单位绝对不会主动使用,船东也不会去自寻烦恼,估计主管机关也会乐于减少干扰。直白地讲,谁都不愿意没事找事!对于该条,《法定检验实施指南》IACS UI LL40有这样的评述:“成员社拟定本解释是为了判断最上层完整甲板以下的结构在应用吨位规则时是否能够依据第 3(9)条定为干舷甲板。很明显,此种结构对载重线公约的原理是无意义的,但还是这样写了。假如能从载重线公约中删去涉及下层甲板作为干舷甲板这一部分内容,而吨位和载重线两者仍能清楚的分开,当然将更为可取”。可见,该条的出炉,本身就是模糊的。

删去该条,丝毫不会影响船舶吨位的丈量和载重线的勘划,而且还会取得从源头上排除干扰的效果。

附则第4条甲板线勘划位置对干舷的修正

在该条中规定:“甲板线系长为300mm和宽为25mm的一条水平线。甲板线应标志在船中处的每侧,其上边缘一般应经过干舷甲板上表面向外延伸与船壳外表面之交点(如图4.1所示),如果在干舷经过相应修正的情况下,甲板线也可以参照船上另一固定点来划定……”。

该规定是表述甲板线的垂向坐标,可以勘划在计算型深(船中处的型深加上干舷甲板的厚度)附近的不同位置,最终勘划的位置决定干舷是否需要修正。按附则第32条甲板线位置修正“如量至甲板线上边缘的实际计算型深大于或小于D,则两者的差数应加于干舷或从干舷中减去”的规定,只有当甲板线的上边缘勘划在与计算型深处等高时,船舶的干舷才无需修正,否则,船舶的干舷都应进行修正。从图4.1所示的文中的位置来看,表示图4.1所示的甲板线全部勘划在计算型深的位置而干舷无需修正,但从附图4.1的实际情况看(多年从未变更过),并非如此,其中干舷需要修正的有如下两项:

图4.1 甲板线

一是图4.1左上角的甲板线位置需要修正干舷。以前载重线公约附则第3条(6)规定,对于干舷甲板上另有木甲板全部铺敷的船舶,其计算型深还可以增加一个厚度t,t=T(L-S)/L(其中,T-木甲板厚度,mm;L-船长,m;S-上层建筑长度,m),该图甲板线虽然画在木甲板顶,但按照公式,该船的干舷是否修正仍有两种可能:如果S=0,则t=T,干舷无需修正;如果S>0,则t<T,则干舷均需修正;现行有效公约的附则已经做了修改,即将第3条(6)删除了可以增加厚度t的部分,故按该图勘划的甲板线位置,肯定需要对干舷进行修正了。

二是图4.1左下角的甲板线位置需要修正干舷。对于圆弧形舷缘船舶的计算型深,按第3条(6)的规定,“计算型深(D)是船中处型深加干舷甲板边板的厚度”。该款所说的船中处型深,在第3条(5)(b)中已有明确规定:“有圆弧形舷缘的船舶,型深应量到甲板和船侧型线延伸线的交点。”依此规定可以直观判断,该圆弧形舷缘船舶的型深,应在圆弧与舷侧的切点之上,计算型深的位置也将在此型深之上再增加一个甲板厚度。现图示甲板线标在舷侧与圆弧的切点处,船舶的干舷肯定是要进行修正的。

笔者认为,该条的图文应重新协调。

附则的载重线标志

附则第4条标题是“甲板线”,表述甲板线标志是一条具有规定尺寸和一定勘划位置的线段标记;第5条标题是“载重线标志”,表述载重线标志是具有规定尺寸和固定勘划位置的一个圆环和一条相交线段的标记;第6条标题是“载重线标志所用的各线段”,表述各区域和季节的载重线段是具有规定尺寸和固定勘划位置的标记;第7条标题是“核定载重线当局的标志”,表述的是核定载重线当局是其名称拼音的为首字母和具有固定勘划位置的标记;第8条标题是“勘划标志的细节”,第9条标题是“标志的鉴定”,看这第8、第9两条标题中的“标志”一词,究竟是第5条的载重线标志呢,还是上述甲板线、中心环、各载重线段和字母的组合的整体呢?若按第5条,就是中心环的标志,若从举例的附图6.1、图6.2标绘的内容来看,似乎应是整体的综合标志。总之,按照附则上述各条文字的现行规定,载重线标志的涵盖内容具有二义性:

若综合分析,载重线标志应是第4条甲板线、第5条中心环、第6条各载重线段和第7条拼音字母标志的组合,如无免于勘划的特殊规定,缺少那一条的标志都是不符合规定的。反过来说,第4条至第7条的标志都是载重线标志之一,谁也不能独立地称为载重线标志。故第5条的标题应改为“中心环”,不能用“载重线标志”。相应的第6条的标题也应改为“各载重线段”。图6.1、图6.2的名称也应分别改成“载重线标志”和“木材载重线标志”。

如果按第5条把“载重线标志”仅定义成一圆环加一线段,则甲板线和其他各载重线段以及字母均为其他的附属,不应再是“载重线标志”所用的线段。则第6条名称应改为“各载重线段”,而不能叫“载重线标志所用的各线段”,因为第5条载重线标志中定义的线段只有一条线段,而不能再加入其他线段。相应的图6.1及图6.2也要改成“载重线标志及其他附属标记”。

总之,应明确“载重线标志”所涵盖的内容,不能含混不清。似乎以包含4、5、6、7条的全部内容更为可取。

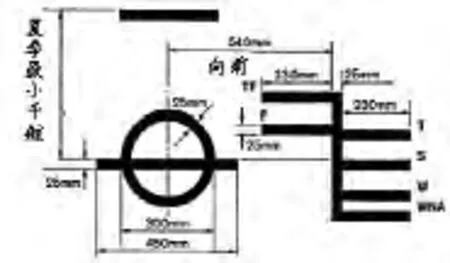

图6.1 载重线标志及该标志所用的各线段

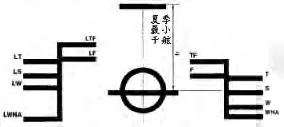

图6.2 木材载重线标志及该标志所用的各线段