颅颈动脉狭窄和斑块的CTA诊断价值

2015-05-09陈志军梁立华梁韬

陈志军 梁立华 梁韬

颅颈动脉狭窄和斑块的CTA诊断价值

陈志军 梁立华 梁韬

目的 探讨在颅颈动脉狭窄和斑块的诊断中64层螺旋CT血管造影(CTA) 的应用价值。方法 95例符合标准的缺血性脑血管病患者作为实验组, 以同期52例诊断为非缺血性脑血管病患者作为对照组.2周内行64层螺旋CTA扫描。结果 实验组95例患者中存在斑块者81例, 斑块检出率为85.3%, 高于对照组36.5%, 缺血性脑血管病患者的颅颈动脉狭窄和斑块的检出率, 混合斑块和软斑块的总比例均高于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 64层螺旋CTA在诊断缺血性脑血管病患者动脉狭窄和斑块方面具有较高的应用价值。

CT血管造影;缺血性脑血管病;动脉狭窄;动脉斑块

缺血性脑血管病已成为危害我国居民身体健康的重大疾病, 它具有死亡率、致残率和复发率高的特点。据资料显示.20%~30%的缺血性脑血管病与颈动脉粥样硬化有关, 严重的颈动脉狭窄患者每年约有30%以上会发生缺血性脑血管病。我国缺血性脑血管病患者中有30%多患有颅内动脉狭窄[1]。随着CT影像技术的不断发展, 多层螺旋CT得到了广泛应用[2],它具有无创性、并发症少、成像速度快的特点, 其诊断的特异性、敏感性和准确性均达到临床要求, 可以直观显示颅颈血管狭窄部位和程度, 辨别斑块性质, 可为缺血性脑血管病的诊断和治疗提供可靠的影像信息。

1 资料与方法

1.1 一般资料 实验组选择:收集2012年9月~2014年9月本院可疑的缺血性脑血管病患者95例, 其中男52例, 女43例, 年龄37~85岁, 平均年龄(63.25±13.50)岁。入选的具体条件为:①临床症状为头晕、眩晕、视物不清、复视、耳鸣、黑蒙、四肢乏力、言语不清、感觉障碍等;②符合第四届全国脑血管病学术会议对于缺血性脑血管病的诊断标准[3];③CT或MRI检查证实患者存在缺血性脑梗死;④患者或家属对于行CT造影检查知情, 并签署知情同意书;⑤须排除感染性心内膜炎、心房颤动等所致的心源性脑栓塞患者。对照组选择:同期本院诊断为非缺血性脑血管病患者52例, 其中男31例, 女21例, 年龄39~86岁, 平均年龄(62.18±12.68)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 检查方法 CTA检查, 使用SIEMENS Sensation 64层螺旋CT机进行扫描, 患者采取仰卧位, 自主动脉弓顶起, 由足侧向头侧扫描至颅顶。管电压120 kV, 电流110 mAs, 层厚5 mm, 矩阵512×512, 螺距1.2 mm, 原始数据重建为0.6 cm层厚。经外周静脉注入110 ml优维显(370 mgI/ml), 注射速度:4~5 ml/s, 50 ml生理盐水冲洗。所有重建数据传至后处理工作站中进行操作, 运用最大密度投影(MIP)、多平面重建(MPR)和容积显示(VR)技术进行重组以及轴位像扩大测量血管直径, 并计算其狭窄率, 同时分析各段颅颈动脉存在的斑块类型及其分布情况。

1.3 颅颈动脉斑块类型的判断 根据斑块密度将斑块分为以下类型:软斑块, 斑块为低密度均质;钙化斑块, 斑块为高密度均质;混合斑块, 斑块密度不均, 软斑块及钙化斑块混杂。

1.4 血管狭窄判断标准 参照北美症状性颈动脉内膜切除实验组[4](NASCET)的标准, 将狭窄程度分为:轻度狭窄(0~29%), 中度狭窄(30%~69%), 重度狭窄(70%~99%), 闭塞(100%)。

1. 5 统计学方法 应用SPSS13.0统计软件进行各项数据处理。计量资料以均数 ± 标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

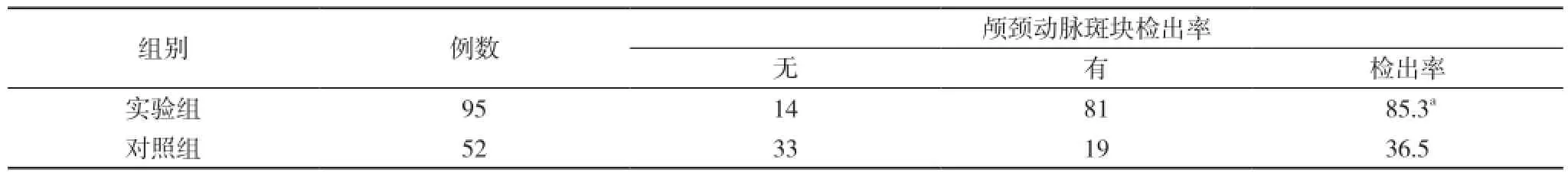

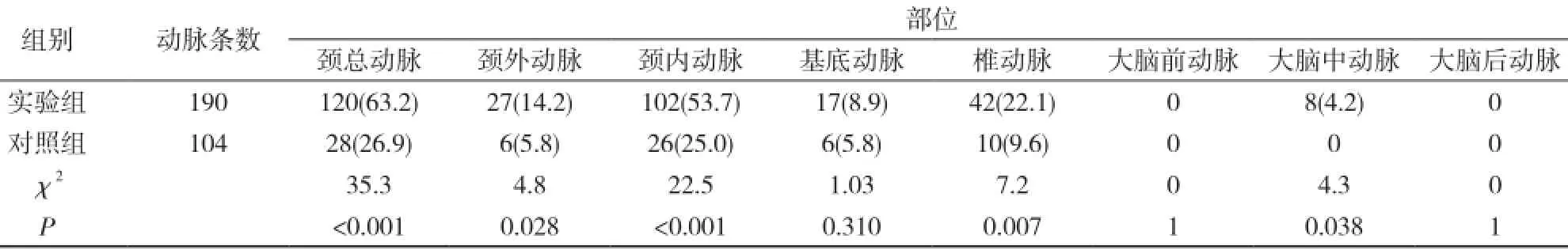

2.1 颅颈动脉斑块的检出率及分布特点 实验组95例患者中存在斑块者81例, 斑块检出率为85.3%, 高于对照组(36.5%), 两组检出率比较差异有统计学意义(χ2=36.7, P<0.001)。见表1。颈总动脉斑.120 条(63.2%), 颈外动脉斑块27 条(14.2%), 颈内动脉斑块102条(53.7%), 椎动脉斑块42条(22.1%), 大脑中动脉斑块8条(4.2%), 均比对照组患者多, 两组各项比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。在实验组中, 颈总动脉、颈外动脉、颈内动脉的各类型斑块分布与对照组比较差异有统计学意义(颈总动脉χ2=18.3, P<0.001;颈外动脉χ2=73.5, P<0.001;颈内动脉χ2=73.0, P<0.001), 在实验组中软斑块和混合斑块总比例较高, 而在对照组中以钙化斑块为主;在实验组大脑中动脉的钙化斑块较对照组多。见表3。

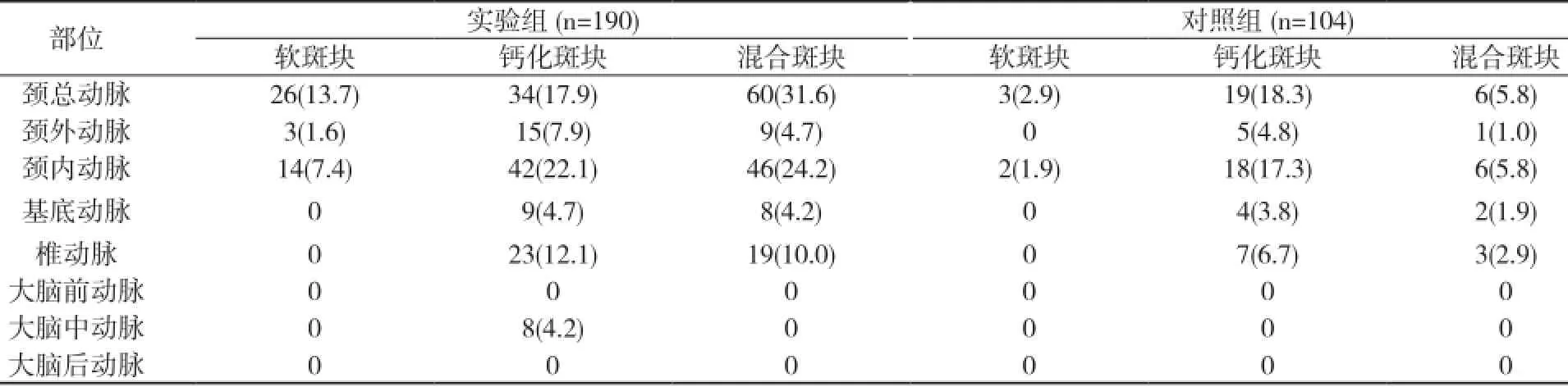

2.2 颅颈动脉狭窄情况 实验组中:无颅颈动脉狭窄31例(32.6%), 颅颈动脉狭窄64例(67.4%), 其中轻度狭窄17例(17.9%), 中度狭窄22例(23.2%), 重度狭窄18例(18.9%), 中断闭塞7例(7.4%);对照组中, 无颅颈动脉狭窄36例(69.2%),颅颈动脉狭窄16例(30.8%) , 其中轻度狭窄14例(26.9%), 中度狭窄2例(3.8%), 无重度狭窄及闭塞。实验组颅颈动脉狭窄检出率(67.4%)明显高于对照组(30.8%), 两组比较差异具有统计学意义(χ2=18.1, P<0.001)。见表4。

表1 两组患者颅颈动脉斑块检出率的比较(n, %)

表2 两组患者颅颈动脉斑块分布情况[n (%)]

表3 各类型斑块在两组患者颅颈动脉各段的分布情况[n (%)]

表4 两组患者颅颈动脉狭窄程度的比较[n (%)]

3 讨论

本研究结果显示缺血性脑血管病患者颅颈动脉斑块总的检出率为85.3%, 与章成国等[5]报道的86.5%相近, 颅颈动脉斑块的形成与缺血性脑血管病事件的发生有着明显的相关性。通过对斑块密度的观测, 将斑块分为软斑块、混合斑块及钙化斑块。软斑块及含钙量少的混合性斑块, 富含脂质成份及坏死物质, 容易造成斑块内出血及血栓形成, 被认为是不稳定性斑块, 而钙化斑块密度较高, 与血管壁结合稳定,不容易破裂及脱落, 造成远端血管栓塞的风险较小, 被认为是稳定性斑块, 其脑卒中发生几率较小, 因此检测出不稳定斑块具有重要的价值[6]。有研究[7]表明缺血性脑卒中的发生不仅与血管管腔的狭窄程度有关, 而且与动脉斑块的性质密切相关。本研究显示缺血性脑血管病组的斑块中混合斑块和软斑块的总比例较高, 高于非缺血性脑血管病组, 差异具有统计学意义(P<0.001), 提示颅颈动脉斑块性质与缺血性脑血管病的发生有关, 因此及时发现并对其进行干预, 对于预防和治疗缺血性脑血管病具有重要的临床价值。

64层螺旋CTA能够清晰显示颅颈部大血管(如颈部动脉及椎基底动脉)管腔内的钙化斑块和非钙化斑块, 对狭窄程度的测量较少受到钙化斑块的影响。但在颅内动脉仅能清晰显示钙化斑块, 不能确定非钙化斑块。如在本次研究中实验组大脑动脉中仅发现8处大脑中动脉的钙化斑块。颅内动脉的钙化斑块可在薄层MIP的重建影像中较准确的显示出来, 它能够间接的反映动脉硬化的程度, 但是颅内动脉的非钙化斑块特别是软斑块不能在CTA重建图像中得到清晰的显示。原因可能是颈部动脉血管直径较大, 动脉壁较厚, 周围有软组织衬托, 因此可以显示软斑块的界限, 而颅内动脉的直径明显小于颈内动脉颅外段, 造成动脉狭窄的斑块体积也较小, 当出现动脉硬化时, 动脉壁变薄, 而且颅内动脉处于蛛网膜下腔的脑脊液中周围无软组织衬托, 因此这些密度较低、体积较小的斑块与周围组织对比差的情况下难以显示,目前的64层螺旋CTA的空间分辨率和密度分辨率还不足以清晰地显示颅内大动脉的软斑块;当颅内狭窄的动脉段伴有严重钙化斑块时, 可能影响狭窄程度测量的准确性, 高估动脉狭窄程度。

数字减影血管造影(DSA)是目前诊断血管狭窄的金标准,但它有明显的劣势。与DSA对比, 多层螺旋CTA具有以下明显的优势:①安全性好, 几乎无创伤, 不会造成严重不适反应, 一般不诱发颅内出血, 较DSA安全;检查时间短, 这对于急性病症的患者很重要;64层螺旋CTA扫描速度快,一次扫描可显示双侧颈内动脉系统和椎-基底动脉系统的血管结构, 不需要多次打药和扫描;②成像范围广:可完成颅颈部血管联合显示, 图像清晰, 病变定位准确, 可显示颅颈血管的三维空间立体结构和脑血管与颅骨位置关系, 有助于手术方案制定;而DSA检查需多次造影、分段显示和缺乏整体感;③显示斑块信息:可判断血管内外的情况, 显示动脉狭窄的原因, 对斑块情况进行分析;而DSA无法显示血管壁及腔外病变的情况;④费用低, 适用广;而DSA检查价格昂贵, 增加患者医疗费用负担。随着CT影像技术的飞速发展,在诊断缺血性脑血管病患者动脉狭窄和斑块方面, 多层螺旋CTA将在临床发挥越来越大的作用。

[1] Wong KS, Huang YN, Gao S, et al. Intracranial stenosis in Chinese patients with acute stroke. Neurology.1998, 50(3):812-813.

[2] 李宏, 余卫平, 江华良, 等. 多层螺旋 CT 颈内动脉和脑动脉成像的临床应用. 上海医学影像.2005.14(2):153-154.162.

[3] 中华医学会神经科学会.全国第四届脑血管病学术会议标准(1995).中华神经科杂志.1996.29(6):376-381.

[4] North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N Engl J Med.1991.325(7):445-453.

[5] 章成国, 张虹桥, 谢坚, 等. 缺血性脑血管病与颈动脉粥样硬化的关系. 中华神经科杂志.2006.39(12):832-835.

[6] 潘瑞华.颈动脉斑块稳定性与青中年脑梗死发病关系探讨. 中国实用神经疾病杂志.2007.10(2):67-69.

[7] Kitamura A, Iso H, Imano H, et al. Carotid intima-media thickness and plaque characteristics as a risk factor for stroke in Japanese elderly men. Stroke.2004.35(2):2788-2789.

Diagnostic value of CTA for cranial carotid stenosis and plaque

CHEN Zhi-jun, LIANG Li-hua, LIANG Tao.

Department of Radiology, Affiliated Futian People’s Hospital of Guangdong Medical College, Shenzhen 518033, China

Objective To explore the application value of 64-slice spiral CT angiography (CTA) in diagnosis of cranial carotid stenosis and plaque. Methods There were 95 patients with standard ischemic cerebrovascular disease as experimental group, and another 52 patients without standard ischemic cerebrovascular disease in the same time period as control group. 64-slice spiral CTA was applied for them withi.2 weeks. Results Among the 95 cases in the experimental group, there were 81 cases with plaques. The plaque detection rate was 85.3%, which was higher tha.36.5% of the control group. The detection rates of cranial carotid stenosis and plaque, and the total proportion of mixed plaques and soft plaques in patients with ischemic cerebrovascular disease were higher than those in the control group, and the difference had statistical significance (P<0.05). Conclusion 64-slice spiral CTA has high application value in diagnosis for cranial carotid stenosis and plaque in ischemic cerebrovascular disease patients.

CT angiography; Ischemic cerebrovascular disease; Arterial stenosis; Artery plaque

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.06.004

2014-11-04]

518033 广东医学院附属福田人民医院放射科