不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗研究

2015-05-08孟宝兰

孟宝兰

不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗研究

孟宝兰

目的 研究分析不稳定型心绞痛、非ST段抬高心肌梗死的临床诊断及治疗。方法 92例不稳定型心绞痛(UA)及非ST段抬高心肌梗死(NSTEMI)患者, 均应用血管造影、运动心电图以及超声心动图等检查进行危险性分级;通过计算机将其平均分组, 对照组采取药物治疗, 观察组采取介入治疗。结果 治疗后, 观察组患者心绞痛程度明显低于对照组。两组患者的活化部分凝血活酶时间(APTT)、心肌肌钙蛋白T(cTnT)、血小板聚集率等指标均有所改善, 而观察组改善程度更加明显, 差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者的不良反应发生率、死亡率之间比较, 差异有统计学意义(P<0.05)。结论 不稳定型心绞痛及非ST段抬高心肌梗死一经发现必须给予全面系统的检查, 评价病情的危险程度, 同时选择适宜的治疗方式, 尽可能改善患者的预后效果。

不稳定型心绞痛;非ST段抬高心肌梗死;诊断;治疗

UA及NSTEMI是急性冠脉综合征的一种常见临床表现[1],若急性冠脉综合征属于完全性闭塞, 伴有血栓, 则属于ST段抬高性心肌梗死;若未闭塞, 伴有血栓, 则属于非ST段抬高心肌梗死, 同时存在不稳定型心绞痛症状。由于危险程度不同, 对患者的治疗方式及临床预后效果均具有不同程度的影响。通过临床病理实验及全面系统的检查进行确诊, 可及时采取有效治疗措施, 改善其预后效果。现选取2013年12月~2014年12月在本院住院治疗的92例UA及NSTEMI患者,进一步探析该病的诊治情况, 具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年12月~2014年12月在本院住院治疗的92例UA及NSTEMI患者, 通过计算机将其随机分为对照组与观察组, 每组46例。对照组中男28例, 女18例。年龄56~79岁, 平均年龄(65.21±4.02)岁。观察组中男29例, 女17例。年龄55~80岁, 平均年龄(64.99±5.26)岁。两组患者一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 检查诊断 超声心动图:对全部患者室壁运动进行监测分析。运动心电图:对全部患者心脏运动耐量进行评价,并对心绞痛进行分级。血管造影:对全部患者心肌缺血程度进行判断。低度危险:胸痛发作时, 没有明显心电图改变,相关辅助检查结果呈阴性特征;存在恶化心绞痛症状;心脏标志物检查无变化, 满足一项即可诊断为低度危险性UA及NSTEMI。中度危险:静息时伴有胸痛, 持续20 min;心电图检查发现T波出现明显倒置;心脏标志物检查有一定升高,满足一项即可诊断为中度危险性UA及NSTEMI。高度危险:伴有进行性胸痛, 持续时间超过20 min;心电图检查发现ST段表现压低, 压低幅度超过0.05 mV;伴有室性心动过速;心脏标志物检查显著升高, 满足一项即可诊断为高度危险性UA及NSTEMI[2]。其中, 低度危险者35例, 中度危险者33例,高度危险者24例。

1.3 治疗方法 对照组患者应用低分子肝素、阿司匹林进行药物治疗。并且结合危险程度应用适宜的剂量。高度危险患者, 阿司匹林的剂量为100 mg/d;中度危险患者, 阿司匹林的剂量为85 mg/d;低度危险患者, 阿司匹林的剂量为75 mg/d。根据危险程度从高到低, 低分子肝素的使用时间依次为10 d、9 d、8 d。对中度及高度危险的患者, 加用硝酸酯药物,连续给药7 d。对于病情非常严重的患者, 还可根据患者情况合理应用钙离子拮抗剂[3]。

观察组患者应用介入治疗。根据患者的实际情况及危险程度, 分别制定合理的血运重建术, 待患者病情稳定便可实施介入手术。

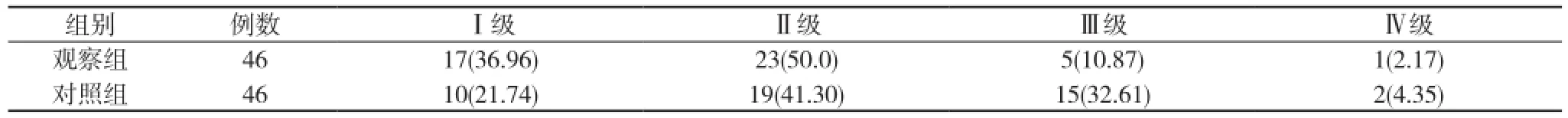

1.4 疗效评价标准 根据加拿大心血管病学会(CCS)制定的评价标准对心绞痛的改善程度进行分级[4],Ⅰ级:正常进行体力活动, 未产生心绞痛;但快速活动或持续用力, 则产生心绞痛。Ⅱ级:正常的体力活动伴有一定的限制, 正常步行达200 m以上, 情绪激动或登高时心绞痛明显。Ⅲ级:正常体力活动伴有严重限制, 正常步行未达到200 m, 心绞痛明显。Ⅳ级:休息状态或轻度活动, 伴有明显心绞痛。

1.5 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对两组间试验所得数据予以统计学处理。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 心绞痛分级情况 观察组患者心绞痛程度明显低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

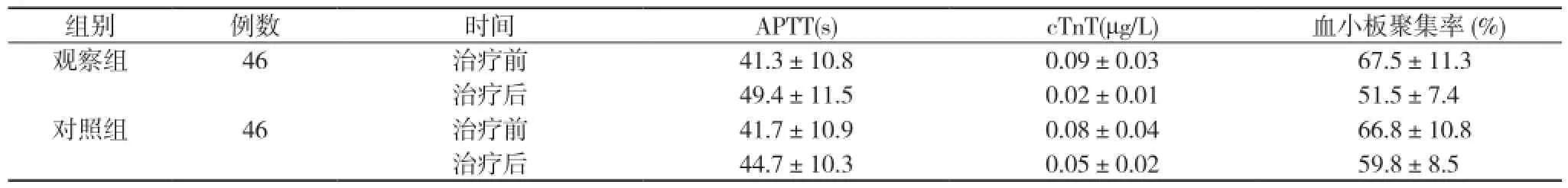

2.2 指标分析 治疗后, 两组患者的活化部分凝血活酶时间(APTT) 、心肌肌钙蛋白T(cTnT)、血小板聚集率等指标均有所改善, 而观察组改善程度更加明显, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者心绞痛程度对比分析[n (%)]

表2 两组患者相关指标对比分析( x-±s)

2.3 不良反应情况 观察组46例患者中, 2例患者复发心绞痛, 发生率约为4.35%;2例患者由于急性心肌梗死发作而猝死, 发生率约为4.35%。对照组46例患者中, 6例患者复发心绞痛, 发生率约为13.04%;5例患者由于急性心肌梗死而猝死, 发生率约为10.87%。两组患者的不良反应发生率、死亡率之间比较, 差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

不稳定型心绞痛及非ST段抬高心肌梗死是冠脉综合征的一种常见表现, 冠脉若呈非闭塞状态, 同时有血栓形成, 则属于非ST段抬高心肌梗死, 并伴有不同程度的心绞痛症状。根据患者病情程度一般可分成低度危险、中度危险以及高度危险等3个危险等级[5]。低度危险的患者临床症状表现轻微,通常伴有相关病史, 心脏标志物cTnT通常没有增高现象, 同时心绞痛症状比较轻微, 心电图检查没有明显异常症状。重度危险患者的临床症状比较严重, 伴有明显胸痛, 存在心肌梗死相关疾病史或脑血管手术史, 并且心脏标记物cTnT具有一定程度的增高, 心电图检查通常可见T波表现明显倒置现象。高度危险的患者临床症状更加显著, 伴有明显胸痛, 且持续时间可超过20 min, 存在心肌缺血、心肌梗死等相关疾病史, 心脏标志物cTnT显著增高, 通常在0.1 μg/L以上, 心电图检查可见明显异常现象, ST段表现为明显压低。病情危险程度不同对患者的治疗方式的选择及临床预后的效果均具有不同程度的影响。临床常用的诊断检查措施包括血管造影技术、运动心电图以及超声心动图等检查, 不同检查方式能够全面判断患者的病情状况, 结合综合辅助检查的结果, 准确评价患者的病情程度, 有助于临床选择适宜的治疗方案。药物治疗通常选择低分子肝素、阿司匹林, 同时结合患者实际状况及病情程度适宜加用其他相关药物治疗。介入治疗在临床中也比较常用, 主要是冠脉造影检查后, 结合患者病情程度制定最佳的治疗计划, 临床效果更加理想。本次研究结果可见,治疗后, 两组患者的APTT、cTnT、血小板聚集率等指标均有所改善, 而观察组改善程度更加明显;并且, 心绞痛等级症状明显轻于对照组。同时, 治疗后, 观察组患者的不良反应发生率、死亡率均显著小于对照组。

综上所述, 不稳定型心绞痛及非ST段抬高心肌梗死一经发现必须给予全面系统的检查, 评价病情的危险程度, 选择最佳的治疗方案, 能有效提高患者的预后效果。

[1] 李昌, 林琍, 宗文霞.替罗非班治疗不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死49例.中国药业, 2011, 18(7):41-42.

[2] 马礼坤.美国心脏病学院和美国心脏学会新的不稳定型心绞痛/非ST段抬高性心肌梗死的诊断和治疗指南解读.临床内科杂志, 2011, 24(12):808-810.

[3] 文惠.不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死的危险分层和处理.中华老年心脑血管病杂志, 2011, 6(6):430-431.

[4] 吴瑕.不稳定型心绞痛及非ST段抬高急性心肌梗死早期介入及药物治疗的比较.中国误诊学杂志, 2011, 8(16):3808-3809.

[5] 扬光, 史忠, 赵晓辉.地西泮急诊治疗不稳定型心绞痛/非ST段抬高性心肌梗死的临床研究.重庆医学, 2010, 39(15):2009-2011.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.09.080

2014-12-25]

161633 黑龙江省克山县北联镇中心卫生院