杭州地下空间发展展望与研究

2015-05-06章立峰闫自海彭加强胡贤国

章立峰,闫自海,彭加强,胡贤国

(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江杭州 300014)

0 引言

杭州是一座因水而生、因水而立、因水而兴、因水而名、因水而强的城市。近年来,随着城市的进一步发展,杭州部分区域的行车难、停车难问题日益突出,挖掘相关资源适应城市的快速发展显得尤为迫切。

近代的杭城依湖而建,形成了城在景中、景在城中的格局。为适应未来,杭州适时提出由“西湖时代”向“钱江时代”转变,为重塑“杭州新天堂”的梦想奠定了深远的基础。

根据《杭州市城市总体规划(2001—2020年)》(2014年修订)[1],杭城空间结构调整为“一主三副、双心双轴、六大组团”的城市格局。一主,一个主城;三幅,三个副城,江南副城、下沙副城、临平副城;双心,湖滨区域、武林广场区域;双轴,东西向以钱塘江为轴线,南北向以主城——江南城为轴线;六大组团,良渚组团、瓶窑组团、余杭组团、临浦组团、瓜沥组团及义蓬组团。

发展是永恒不变的主题,杭城的发展与世界其他城市发展方向是一致的,未来城市的竞争力取决于能否把所有的有形网络(如基础设施)、无形节点(如经济、信息等)与世界进行有机连接,并创新开发协同作用。作为城市自身而言,其内各节点(区域中心、综合体)自身孤立发展已不能满足时代的需求,必须紧密联系。毫无疑问,地下空间是城市有形实体网络连接的有效载体,是实现城市自我健康发展的便捷途径。城市,让生活更美好。如果把城市作为一个有机生命体,它的活力不仅体现在地面空间的拓展上,地下空间的开发利用和有机的联系更能突显城市生命体特征的内涵。

1 城市与地下

土地资源,作为城市发展最核心的载体,越来越紧张。目前杭州土地资源开发模式已由早期的“粗放型”转向“精细化、集约化”。在此背景下,地下空间资源作为城市资源的重要组成部分,越来越受到决策者的青睐。

1.1 地下交通设施

1.1.1 杭州路网格局

杭州由于三面环山一面城的地形地貌,城市交通存在以下3方面特点。

1)路网缺失。由于西湖风景区的存在,主城区第3象限路网缺失,东西向和南北向交通需通过市中心转换,使得城区交通压力日益严峻。杭州路网架构见图1。

图1 杭州路网架构图Fig.1 Road network of Hangzhou

2)跨江发展。目前主要过江通道为“五桥一隧”,随着跨江发展的推进,过江交通量接近饱和,现有过江通道难以满足需求,新建过江通道的需求尤为迫切。

3)组团发展需求。随着“一主三副六组团”格局的发展,现状交通路网难以满足城市组团协同并进的需求。

从交通的发展前景看,杭城正在以“二绕、四纵、五横”主干路网完善为基础[2],落实公交“三优”(公交优化、公交优先、公交优秀),缓解交通“两难”(出行难、停车难)。

1.1.2 城市快速路网及主干道建设现状

目前杭州的城市快速路和主干道路网正在逐步完善,主要体现在以下3方面。

1)解决路网缺失问题。早期建成的环西湖隧道群,如灵溪隧道、五老峰隧道、吉庆山隧道等,初步解决了景区周边的交通问题;随着城市的发展,大量通勤交通由景区道路承担,造成了景区品质的急剧下降。为完善路网缺失,分流景区过境交通,紫之隧道等工程已开工建设,古望隧道也进入研究阶段。

2)解决城区“行车难”问题。环城北路地下通道正在实施,文一西路地下通道也即将开工,同时天目山路改造提升工作正在开展前期研究。

3)解决跨江交通问题。庆春路隧道、钱江隧道等已经建成,望江路隧道正紧锣密鼓的开展相关前期工作,同时青年路隧道也提上议事日程。

1.1.3 轨道交通建设

杭州地铁初期规划总计为10条线,总长约375 km。目前,1号线已运营,2,4,5和6号线正在开展建设或相关前期工作。杭州地下空间规划布置见图2。

图2 杭州地下空间规划布置图Fig.2 Planning of underground space in Hangzhou

宏观层面上,轨道交通作为城市交通的纽带,连接了城市各功能组团,顺应了城市跨江发展的战略部署;同时,也引导了杭州市区人口和产业向副城转移。微观层面上,轨道交通串联起了杭州各大商圈,为城市内各节点的有机连接增强了活力,提升了站点周边地下空间资源开发利用的价值。毫无疑问,轨道交通线网必将成为一个城市地下空间发展及运营活力的大动脉。

1.1.4 地下静态交通

1)发展现状。“停车难”是杭州城市交通的症结之一,据2010年数据,杭州主城区约有30万个停车位,汽车74.61万辆。杭州停车供需矛盾,主要集中在西湖景区及武林、湖滨等各大商圈。同时由于景区保护、历史文物建筑保护、河道和水源保护等问题,地面资源极度紧缺。因此,地面停车场的大量开发不具备条件。

2)未来规划。根据《杭州市城市地下空间开发利用专项规划》,到2020年杭州将新增地下停车库面积3 440万m2,提供约68万个停车位,届时杭州城区汽车将超过100万辆,停车供需矛盾依然紧张。为了解决杭城的停车供需矛盾,挖掘地下资源显得尤为迫切。在市中心商圈范围内,结合老城的有机更新改造,充分利用公园、绿地、广场等地下空间,纵向上加大开发深度,由原来的浅层开发,逐渐过度到中、深层次的开发。景区内由于地面开发受限,可结合人防工程及相关山体工程的改造,开发地下停车资源。

1.2 地下综合体

综合体是城市发展的点状引擎,地下空间作为城市综合体开发的重要组成部分,是实现城市土地资源集约化利用和环境品质提升的有效途径之一。目前规划的地下综合体主要有:两核,钱江世纪城、城东新城;六区,下沙新城核心区、之江新城核心区、运河新城核心区、城北新城核心区、临平新城核心区、铁路南站枢纽地区;多区域,其他重点建设地区和重点改善地区开发建设地下空间的区域,包括钱江新城(二期)、钱江科技城、星桥新城、三墩北地区、地铁七堡车辆段综合体等。

杭州的综合体有4类,主要为交通类综合体、商贸办公类综合体、旅游类综合体和物流类综合体。其存在的问题有2类:其一是内部地下空间缺少相互联系,建议通过地下环廊、人行通道等建设,加强内部各功能区块间的连接;其二是各综合体相互之间业态同质化严重,建议通过轨道交通线网(或公交快线)等措施加强各综合体之间的联系,进行业态统一规划,增强相互的存在。

1.3 地下市政设施

地下市政设施的重要载体是地下综合管廊。法国文学大师雨果有一句名言:“下水道是城市的良心。”那么综合管廊必定是未来智慧城市的表征之一。杭州是国内率先实施电力、电信线路“上改下”的城市之一,但缺乏与其他市政管线的集约管理及协调机制,从智慧城市、有机城市的角度而言,建设地下综合管廊是杭城发展的趋势。

目前,杭州市区已经在地下综合管廊方面做了一些尝试,但还没有铺开建设。在城站地区、钱江新城核心区建设了地下综合管廊,在大江东新城及钱江新城二期范围内也规划了市政综合管廊,其中钱江新城综合管廊总长2 161 m,是浙江省内最长的一条综合管廊。

同时,从杭城的发展而言,应顺势抓住城东新城、钱江新城二期、钱江世纪城、之江新城、下沙新城、城西科创城中心、城北中心区、城北新城中心区(丁桥综合体)、铁路南站等地区开发契机,进行地下综合管廊统一规划建设;否则,永远只是个梦。同时,结合市区内的电缆沟规划与地下通道的建设,落实规划紫金港路综合管廊、莫干山路综合管廊、拱康路综合管沟、文一路地下隧道综合管廊,结合轨道交通二期工程同步建设综合管廊。

1.4 人防设施

杭州为国家一类人民防空重点城市,在国内率先开展了人民防空与地下空间综合开发利用专项规划研究。

人防工程规划、建设、运营采用平战结合是最重要的策略,即平时结合地下空间开发,完善城市功能,服务城市建设;战时用于人员掩蔽和物资保存,从而体现其经济效益和社会效益。在这点上,杭城体现得最为充分。

同时,依托广泛的地下空间开发,把相对独立的地下空间和人防工程相互连接,形成地下空间开发的整体格局,充分发掘地下商业、地下停车及地下步行系统等的防护潜力,建构地下连通网络,形成城市地下空间防护体系。

2 现状与问题

2.1 开发总量与人均水平

根据文献[1]统计,目前杭州市地下空间开发利用项目4 000多个,地下空间总建筑面积约4 000万m2。截止2012年6月,按常住人口统计,杭州市人均地下空间面积6.48 m2,是我国人均面积相对较多的城市之一。

2.2 空间分布与开发深度

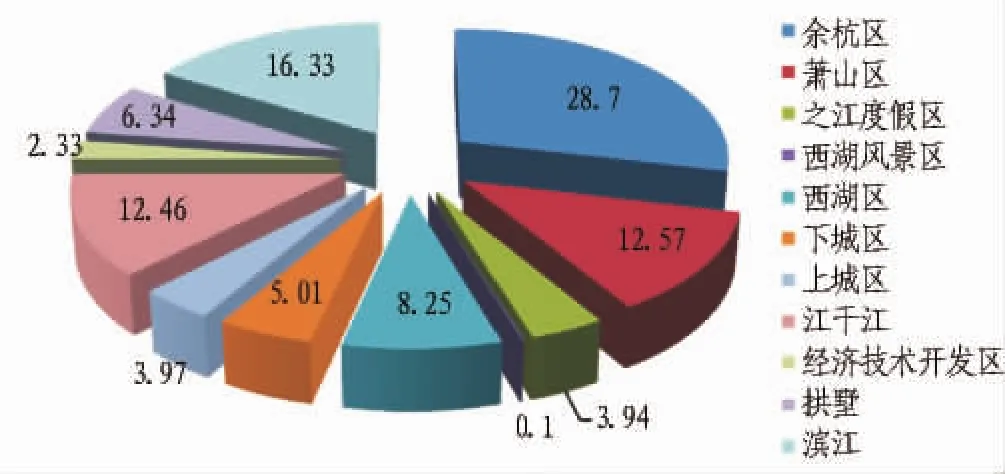

杭州现状地下空间分布(见图3)主要集中在主城区(上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、西湖风景区、之江度假区、经济技术开发区)内,占总量的42.40%;外围组团及新区持续增加。但整体而言,城市地下空间分布较为不均衡。

地下空间开发强度也以浅层为主,地下1层的开发规模占地下空间开发总规模的65.68%。同时,地下2层及地下3层的开发也逐渐进入发展阶段,主要集中在新城核心区和重要交通枢纽周围。

图3 杭州地下空间分布图Fig.3 Proportion of underground space of each urban district in Hangzhou

2.3 开发功能

在地下空间开发总量中人防地下空间占31%,普通地下空间占69%,如图4所示。现有城区地下空间开发利用的功能已多样化,但整体来看,仍以防空地下室和地下停车库为主,地下空间资源综合开发利用效益不高[3]。

图4 杭州地下空间功能统计图Fig.4 Statistics of function of underground space in Hangzhou

2.4 存在问题

通过对杭州地下空间开发利用现状的总结分析,主要问题可分为2类,即政策及管理方面与功能开发方面。

2.4.1 政策及管理方面[4]

1)法律法规建设相对滞后。为了使地下空间开发利用及管理工作做到有法可依、有章可循,必须尽快建立并完善地下空间开发利用管理法规体系。主要包括:规划法规体系、建设管理法规、运营管理法规等。

2)运营管理与体制建设缺少统一落实机构。目前,地下空间规划建设及运营仍然是多头管理,缺乏统一协调,易造成资源浪费。由政府出面,组建地下空间开发利用专门的管理机构,负责杭州城市地下空间规划、建设以及运营管理等工作,是城市地下空间有序发展的必然趋势。

3)缺少相关鼓励及保障措施。在地下空间投融资及地铁沿线捆绑开发等方面,杭州尚缺乏相应的配套政策法规支撑及保障措施。

2.4.2 功能开发方面

1)功能性结构有待调整。杭州市地下空间现状开发规模大,但大部分为地下停车,其他公共性地下空间开发比例较小。

2)连通性差。除钱江新城外,现状地下空间基本没连通,且很难与附近的新建地下空间再次连通,地下空间整体开发效益不高。

3)系统性有待完善。已开发的地下空间各功能设施之间缺少统筹规划。

4)地下市政设施建设缓慢。相较于国内其他城市,杭州已建成的综合管沟约2.6 km,大大少于同级城市,且目前还没有对综合管沟的设置进行统一规划安排。

3 策略与展望

3.1 发展策略

1)突出重点,兼顾周边。有效整合老城区现状地下空间,以轨道交通及新城综合体建设带动地下空间同步开发。

2)交通畅通,动静结合。在城市主要节点区域提倡交通地下化建设,缓解地面交通压力;并充分利用一些公共空间加强地下停车场建设。

3)文化传承,重在保护。地下空间的开发要兼顾历史文物的保护,合理开发地下空间。在杭州,由于西湖和运河的世遗保护,更显突出。

4)生态优先,提升品质。在重要的景观生态地段,优先考虑交通、市政设施等地下化建设,降低对地面生态环境的影响,提升城市环境品质[3]。

3.2 近期展望

1)解决“两难”问题。杭州的“出行难、停车难”问题,已经影响了人们的生产和生活。为此,首先应以公交优先,大力发展轨道交通建设;其次完善第3象限路网、加快城市道路节点的提升改造、发展过江通道,以解决“出行难”的问题。同时,开发武林广场、吴山广场等主城区广场、公园、绿地的地下空间资源,以解决“停车难”的问题。

2)结合新城建设,开发地下综合体。新城与综合体的建设是杭州城市化推进的主战场,地下空间发展是其重要战略。根据杭州市目前城市战略推进的速度,近期将重点开展两核、六区及多区域的综合体建设。

3.3 远期展望

随着整个世界发展的潮流,以有序、合理、综合、高效地开发和利用地下空间资源成为主流,城市的地面空间、上部空间和地下空间协调发展的立体化空间架构必将得以实现。杭州最终也将形成网络体系完整、功能多样、互通互连、安全舒适、绿色环保、资源节约、环境友好、协同发展的地下城。

可以预期:远期的杭州中心城区,将会规划建设成为一座以10条450余 km地铁线网编织、串联起300余座地铁车站、100余座大型综合体;六大(交通设施、综合防灾设施、公共服务设施、市政公用实施、仓储和物流设施、能源环保设施)城市功能体系完备、空间四通八达、环境安全舒适、设施低碳生态、地下协调和谐的地下城,与地上城市共同构成现代化、立体化、智慧化、国际化的新杭州。

4 工程技术方面存在的问题与思考

在杭州地下空间开发建设过程中,工程技术问题也越来越多。结合杭州的地下工程,谈以下几个亟待思考与解决的问题。

4.1 特殊地质及工程技术问题

杭州代表性的地层以粉土粉砂、淤泥、淤泥质黏土为主。城东区域基本以粉土、粉砂土为主;城西区域以淤泥质黏土、淤泥质粉质黏土为主(基本以中河高架为界)。粉土粉砂透水性强,压缩性低,渗透系数K=10-4~10-2cm/s。淤泥质土压缩性高、灵敏度高、含水量高、强度低,含水量w=60% ~100%,压缩系数 a=0.5 ~3.0 MPa-1,黏聚力 cu=10 ~20 kPa,渗透系数 k=10-5~10-8cm/s。

4.1.1 杭州地区粉土粉砂地层问题

粉土、粉砂地层主要分布在杭州城东区域。在地下工程建设过程中,易坍塌变形,地下水作用下易产生流砂、突涌现象,对地下工程的危害极大。尤其是钱塘江北岸的砂土液化区域,地震工况下易砂土液化,抗震设防尤为突出。系统地开展杭州粉土、砂土分布规律及地下工程震害研究,粉砂地层中深大基坑的设计施工方法研究,以及砂土地层相关构筑物长期运营变形规律及砂土液化治理方法的研究,为杭州地下空间建设提供专业支撑。

4.1.2 淤泥地层问题

淤泥质黏土地层主要分布在杭州城西区域。在地下工程建设过程中,降水困难,强度低,常规加固措施效果差,导致在工程实施过程中经常遇到基坑隆起回弹量大,隧道掌子面稳定性差等一系列的问题。如紫之隧道南口的浅埋暗挖段、解放路过街地道等都遇到了变形较大的问题。

由于区域淤泥质地层分布面积大,周边建(构)筑物密集,对变形控制要求极为严格。因此,针对类似地层的深大基坑、浅埋暗挖法、地基处理等,开发新材料、新技术(如MJS全方位高压旋喷)、新设备(如矩形顶管)等,是我们下一步值得探索的方向。

4.1.3 复合地层施工问题

由于杭州部分区域靠近西湖群山,覆盖层浅,如古荡—天目山路区域、复兴路—南复路区域,工程实施过程中常遇到“上软下硬”复合地层的问题,此类地层由于上下土层性质差异极大,按常规技术实施困难。如盾构穿越上软下硬地层的施工控制、深大基坑的支护设计及施工技术等,都值得进一步细化,以便更好地指导工程建设。

4.1.4 地下空间开发中近接施工技术问题

随着城市地下空间的发展,近接施工问题越来越显著,地铁、城市隧道等近距离上跨、下穿、侧穿等工程项目也越来越多。新建工程施工对既有工程运营安全的影响、允许的变形量等,目前尚无明确的标准,还有待于通过工程实践得以验证。

4.1.5 地下立交技术

随着杭城交通的发展,路网逐步完善,受场地、环境等条件限制,越来越多的交通转换通过地下立交来实现,由于其对地面环境无影响,地下互通立交枢纽是将来城市交通的一个发展方向。但由于隧道封闭空间和视线受阻的特点,地下立交型式选择和线型标准要求高;同时由于隧道分岔段跨度大,以及大跨段与连拱隧道和小净距隧道之间的工序转换均十分复杂,值得进一步思考。杭州紫之隧道地下立交效果图见图5。

图5 杭州紫之隧道地下立交效果图Fig.5 Effect of Zizhi tunnel in Hangzhou

以杭州市紫之隧道工程为例:杭州紫之隧道工程南起之浦路,北至紫金港路,是目前杭州修建最长的城市快速路隧道,全长约14.14 km,由3座4~5 km长的特长隧道组成。该工程属于特长隧道群,且在景区外围保护地带穿越,存在城市交通流量大的特点,导致了本工程环保要求高,防灾难度大。经过多轮论证,隧道设置了6座通风井,防灾按14.14 km/座的特长隧道进行考虑。

隧道在南北口采用“多级分流”的交通疏解方式,各设置了一对匝道,与主隧道形成地下立交。

工程的匝道与主隧道交叉口形成了跨度达25.5 m特大断面和净距0.3 m的小净距,匝道隧道上跨主隧道,立体交叉部分最小净距6 m。几条隧道纵横交错,使得隧道周边围岩受力极为复杂,施工风险大。杭州紫之隧道超小净距、特大断面布置示意图见图6。

图6 杭州紫之隧道超小净距、特大断面布置示意图Fig.6 Layout of Zizhi tunnel in Hangzhou

对于特大断面,采用了喷混凝土+长短锚杆支护洞室及CD三台阶法进行施工。

对于超小净距隧道,抛弃传统连拱隧道的设计思路,采用各自成洞,中间加强的结构形式。施工中采用少方量、少药量、多次爆破、多次开挖的形式进行控制爆破。

目前主体工程施工已过半,25.5 m大跨隧道已安全成洞,控制爆破最小围岩保留厚度约0.75 m。在后面的工作中,继续对该段施工中存在的问题进行系统总结,并反馈设计,完善好硬岩条件下地下立交及交叉口的相关设计和施工技术总结工作。

4.2 地下工程防灾问题

在软课题方面,结合正在进行的城市特长隧道群防灾救援研究,提出了运营期安全管理的相关要求。

4.2.1 长大隧道防灾问题

随着杭城路网的有机更新,长大地下隧道的出现变成必然,如目前的杭州文一西路隧道、紫之隧道、环城北路隧道等。城区长大隧道的防灾问题,目前可执行或参考的规范主要有《建筑防火设计规范》、《公路隧道设计规范》、《道路隧道设计规范》等。对于明挖或矿山法施工隧道而言,上述规范较好的指导了设计与施工;对于盾构法隧道,受工法所限,上述规范所要求的条款难以实现或实现代价极大,在一定程度上减缓或阻碍了地下空间的发展。因此,对长大隧道疏散方式、通风排烟、结构耐火及运营管理等多方面进行系统研究就显得尤为重要,以期研究成果在规范修编中进行统筹考虑,更好的指导工程建设。

4.2.2 地下综合体防灾问题[5]

随着城市的发展,综合体(含地下空间)越来越多,其综合防灾问题日益突出。由于地下空间的封闭性,及综合体的复杂性,人员疏散困难,实施救援的难度也高,灾害事故扩展和蔓延的可能性大,一旦发生事故,极易造成灾难性后果。

相关统计数据表明,火灾、水灾、恐怖主义(纵火事故、爆炸事故、核生化事故等)等是威胁地下空间使用安全的主要灾害事故。

如何提升地下空间综合体的消防、疏散以及防涝方面的能力,面对突发事件的应急预案、应对措施等都应该作为重点关注的问题。近段时间应加快性能化防火设计方面的研究工作。

同时,对地下空间相关场所的准入条件应严格控制,并研究制定地下空间运营期间安全评价标准体系和实施办法。

4.3 景区环境保护问题

杭州曾是良渚文化的发祥地,五代吴越国和南宋王朝建都地,历史文化悠久。2011年6月25日,杭州西湖在第35届世界遗产委员会大会上通过审议表决,正式列入《世界遗产名录》;2014年6月22日,京杭大运河在第38届世界遗产委员会大会上通过审议表决,正式列入《世界遗产名录》。杭州西湖、京杭运河是世界文化遗产,景区范围内开展地下工程建设,涉及环保、水保、文物保护等一系列问题,对工程建设要求极其严格,常规的设计方案已难以满足新时期景区保护的要求。在杭州,这种问题显得尤为突出。

比如研究中的古望隧道,总长约9 km,东西向横穿西湖,其中西湖湖底部分约占隧道总长的1/2,西湖周边景区占隧道总长的1/4。为保护西湖环境及景观,传统的通风设计方法已难以满足工程环境保护的需要。因此,必须开展静电除尘+NO2吸附空气净化、土壤空气净化、光触媒净化技术研究工作。

4.4 地下空间全生命周期数字化工程

伴随着数字与智慧城市的规划建设与发展,地下空间信息化、智能化共享平台数据库建设,必将成为新的发展趋势。

如何利用先进的工程三维数字化、虚拟现实及信息化管理,建立城市地下空间全生命周期管理,是未来地下空间发展的趋势,目前三维数字化已在大型水电站的相关工程中得到了广泛应用。

目前,正在开展基于iELM平台的相关工作,以期建立一个系统全面、功能完整的地下工程全生命周期管理系统,全面提升地下工程的数字化、信息化运营维护能力,为地下空间的相关工程提供全生命周期的数字化信息技术支撑。

5 结语

杭州的地下空间在未来10年内必将有更大规模的广泛发展,面对杭州如火如荼的地下空间建设,复杂的工程技术问题也将越来越多。笔者从一个杭州地下工程参与者、建设者的角度出发,进行了思考总结,以期与各位专家学者共同为未来城市建设出谋划策。

[1] 杭州市规划局.杭州市城市总体规划(2001—2020年)[EB/OL].(2013-09-17)[2014-10-10]http://wenku.baidu.com/link?url=C4_LYWLciISWhnbH4NVOIjcvZ J9ZTcM5T-s0OCWBJ8SrBqy4RO_zwJQuYO79O_mOcBxmpq t48j1t7HqEOayVmyfU6AxzmugQQ1OoKIenPq.(Hangzhou Urban Planning Bureau.General Planning of Hangzhou(2001—2020)[EB/OL].(2013-09-17)[2014-10-10]http://wenku.baidu.com/link?url=C4_LYWLci-ISWhnbH4NVOIjcvZJ9ZTcM5T-s0OCWBJ8SrBqy4RO_zwJQ uYO79O_mOcBxmpqt48j1t7HqEOayVmyfU6AxzmugQQ1Oo KIenPq.(in Chinese))

[2] 杭州市城市规划设计研究院.杭州市城市综合交通规划(修编)(2007—2020年)[EB/OL].(2012-10-23)[2014 - 10 - 10].http://www.tranbbs.com/news/cnnews/news_29163.shtml.(Hangzhou Urban Planning Design& Research Institute.Planning of complex traffic of Hangzhou(2007—2020)[EB/OL].(2012 -10-23)[2014-10 -10]http://www.tranbbs.com/news/cnnews/news_29163.shtml..(in Chinese))

[3] 杭州市规划局.杭州市地下空间开发利用专项规划(2012—2020年)[EB/OL].(2013-05-21)[2014-10-10]http://www.19lou.com/forum -1601 -thread-12401355633819061 -1 -1.html.(Hangzhou Urban Planning Bureau.Planning of underground space development and use in Hangzhou(2012 -2020)[EB/OL].(2013 -05-21)[2014 -10 -10] http://www.19lou.com/forum-1601-thread-12401355633819061-1-1.html.(in Chinese))

[4] 麻永锋.杭州地下空间开发利用研究[D],杭州:浙江大学建筑工程学院,2012.(MA Yongfeng.Research of Hangzhou underground space development and utilization[D].Hangzhou:College of Civil Engineer and Architecture,Zhejiang University,2012.(in Chinese))

[5] 束昱.地下空间资源的开发与利用[M].上海:同济大学出版社,2002.(SHU Yu.Development and use of underground space[M].Shanghai:Tongji University Press,2002.(in Chinese))