现代勘查技术在蒙东地区煤炭火区中的应用

2015-05-05吉宏泰

吉宏泰 梁 璐

(1.内蒙古煤田地质局煤炭地质调查院,内蒙古 呼和浩特 010010;2.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306)

现代勘查技术在蒙东地区煤炭火区中的应用

吉宏泰1梁 璐2

(1.内蒙古煤田地质局煤炭地质调查院,内蒙古 呼和浩特 010010;2.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306)

内蒙古自治区东部五盟市地区即蒙东地区,其褐煤资源丰富,煤炭自燃等级达Ⅰ~Ⅱ级,自燃倾向性为容易自燃—自燃。该地区煤炭资源的燃烧造成严重的人类健康、环境污染和经济损失问题。收集了蒙东地区26处煤(矿)田火区勘查报告、物探总结等资料,结合蒙东地区环境、地质和煤质特点,以现代勘查技术在该区域的实际应用为基础,总结了蒙东地区煤炭火区的遥感影响和地球物理技术特征,综合利用勘探提供的信息圈定火烧区范围、建立燃烧模型,各区均成功地完成了深部钻探验证工作,为灾害区的治理提供了准确的依据。蒙东地区煤炭火区勘查的经验,能够为今后的煤炭火区勘查工作提供指导。

勘查 煤田火区 褐煤 蒙东地区

蒙东地区即内蒙古东部呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰、锡林郭勒盟五盟市。总面积66.49万km2,占全内蒙古自治区土地面积的56.2%。全国五大露天煤矿中伊敏(呼伦贝尔)、霍林河(通辽)、元宝山(赤峰)三大露天煤矿都在该地区。蒙东地区煤炭资源的特点:分布广、储量大,以褐煤(低灰褐煤)为主,煤层埋藏浅、厚煤层多、地质构造和水文地质条件简单、层位稳定、煤田规模大、易开采。在该地区煤(矿)田煤炭资源的燃烧浪费了大量资源,同时对区域内的人类健康和环境造成很大影响。截至2011年,内蒙古自治区经济委员会统计蒙东地区存在煤(矿)田火区:呼伦贝尔市2个,通辽市6个,兴安盟未发现火区,赤峰市和锡林郭勒盟各有9个火区,共计26处煤(矿)田火区。火区总面积统计近300万m2,直接经济损失超过10亿元。针对该地区出现的煤(矿)田火区灾害,采用现代勘查技术方法和灭火治理工作,成功地完成了灾害的治理工作,为后续的火区治理工作提供研究依据。

1 蒙东区域地质环境、煤炭及火区成因特征概述

1.1 区域地质环境特点

蒙东地区属寒温带和中温带大陆性季风气候,属干旱和半干旱季风气候。属草原覆盖地貌景观区,岩层露头连续性较差。地处华北陆台与西伯利亚板块之间的古生代构造-岩浆岩带内。该区域主要构造-地质单元形成和演化划分为两阶段:①晚二叠世之前,华北陆台与西伯利亚板块频繁构造活动期;下部为前中生代变质岩块体和海相火山岩-沉积岩;②晚二叠世后两大古板块拼接为统一大陆。上部为中新生代陆相含煤(油气)沉积岩和中酸性火山岩。

除缺失太古宇和中生界三叠系外,其余地质时期地层均有出露。前寒武纪—古生代地层分布广泛和海西—印支期岩浆岩十分发育[1]。

1.2 蒙东主要成煤时期和煤质特点

该地区主要的成煤时期为侏罗系和白垩系。

侏罗系分区地层特点:主要为兴安地层分区(活动型)和二连地层分区(过渡型)东北部[2],在中、下侏罗统集中赋存煤矿,如锡林郭勒盟地区阿拉坦合力群、大兴安岭地区的太平川组、红旗组、新民组、呼伦贝尔地区侏罗系下统扎赉诺尔群(伊敏组、大磨拐河组)等。

煤的物理性质和化学特征:煤的颜色为黑色至深褐色,无光泽至玻璃光泽,煤岩组分以暗煤为主,少量亮煤和镜煤,条带结构。如海拉尔伊敏煤田侏罗系下统扎赉诺尔群大磨拐组煤质化学特点:煤水分(Mad)5.60%~16.58%,以中水分煤为主,灰分(Ad)0.82%~22.28%,挥发分(Vdaf)14.7%~26.29%,硫分(St.d)0.44%~0.70%,发热量(Qgr,d)24.92~29.45 MJ/kg,低灰、低硫高热值褐煤。

白垩系分区地层特点:主要为戈壁地层区(二连地层分区、海拉尔地层分区),东北地层区,部分华北地层区(赤峰地层分区)。早白垩世小型断陷盆地和融合性盆地发展的后期,普遍形成煤层,尤其隆起区的小型断陷盆地,可形成规模巨大的煤矿。融合性盆地边缘地带沉积中,同样存在较多的煤层[2]。锡林郭勒地区的巴彦花组等。

煤的物理性质和化学特征:煤的颜色为黑褐色至黑灰色,无光泽至油脂光泽,煤岩组分为镜煤、亮煤、暗煤组成,以暗淡煤为主,夹丝炭层,具贝壳状断口,含黏土质黄铁矿结核及方解石等矿物杂质。煤吸水性强,极易风化和自燃发火。煤的层理是连续的,有时有少许断续的水平层理或缓波状层理。如赤峰平庄煤田白垩系下统阜新组煤的化学性质:煤水分(Mad)1.72%~22.3%,平均14.81%,灰分(Ad)6.04%~36.96%,平均16.24%,硫分(St.d)0.53%~2.26%,平均1.13%,挥发分(Vdaf)10.5%~52.61%,干燥基高位发热量(Qgr,d)>18.78 MJ/kg,低中灰、中硫、高热值褐煤。

1.3 煤(矿)田火区成因

总结蒙东地区26处火区的起火原因和现场调查发现的问题,将该地区煤层火区成因分为以下几点:

(1)蒙东地区属大陆性季风气候,气候极为干燥,加之煤层埋藏较浅,煤炭种类主要以褐煤为主,燃点低,易风化碎裂,煤炭自燃等级达Ⅰ~Ⅱ级,自燃倾向性为容易自燃—自燃。

(2)深部煤层中典型气态碳氢化合物(甲烷等)和含硫化合物(黄铁矿等)氧化后放热,其热量蓄积引起煤层自燃。

(3)滥挖乱采形成多处小窑口、剥挖区以及塌陷裂隙带,而没有进行回填或封闭为煤层燃烧提供了供氧通道,使煤层能得到充分的通风供氧条件。

(4)煤矿开采中的人为因素引起煤炭自燃,如进行爆破、焊接等易产生放热现象的工作。或者工作人员违规吸烟等引起火灾[4]。

(5)煤炭赋存地区的自然灾害,由于雷击、植物燃烧、森林火灾等引发的火灾。

(6)为达到开采目的,进行人工纵火。

2 现代勘查技术在蒙东地区煤(矿)田火区应用

根据火源位置不同将火区分为地表燃烧区、地下燃烧区;根据燃烧程度不同分为充分燃烧区、燃烧区、半燃烧区、低燃烧区。根据不同情况所采取的主要勘查方法不同。

2.1 遥感技术

主要应用于工作区内人工勘查困难、地表大面积燃烧和完全燃烧区域。煤层自燃为耗散结构开放系统[5-6],与外界存在物质能量交换引起物质成分和结构发生变化,引起遥感图像光谱特征、结构特征和热辐射等异常现象。煤层燃烧后,热量沿裂隙向上逸出,在地表通过温度测量可以发现热异常区。由于热异常区比地面温度高,会形成较强的热辐射,温度越高,辐射越强。

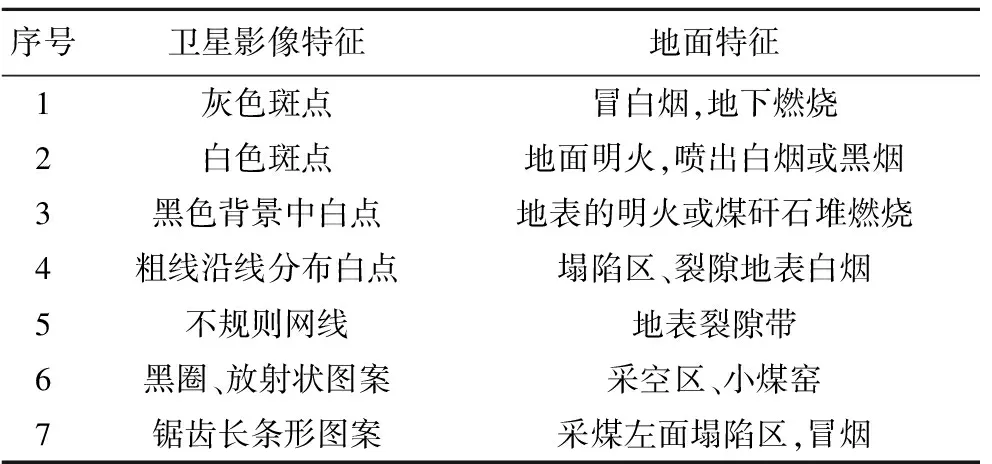

(1)遥感结构信息分析特点。蒙东地区以褐煤为主,其抗压强度弱。煤炭自燃过程中,当温度达到挤压强度的临界点后,其挤压强度随温度的增加快速下降。同时由于蒙东地区四季温度变化明显,围岩易产生破碎,形成裂隙。在煤(矿)田火区范围形成了弯曲沉降带、裂隙带和冒落带。在高温作用(大于500 ℃)强烈时,岩石发生热破碎,在地表形成连续的裂隙带。通过遥感卫星QuickBird的图像的色调和空间信息,对比图像解译如表1,环状影像特征未很好对应地质环境意义。

表1 遥感影像特征及地质意义

(2)多光谱特征分析特点。用Landsat系列卫星第6波段进行信息提取,TM从1~7进行分析,空间精度60~120 m。燃烧区光谱剖面特征:火区的反射光谱总体表现为TM5、TM7波段梯度变化很明显,TM5>TM7>TM3,燃烧区呈明显的峰值形态;煤炭燃烧区积雪的光谱剖面特征,主要反应为TM3>TM5>TM7特点;土壤光谱特征,显示为燃烧的烧变土壤TM5>TM7>TM3,非火区土壤光谱特征TM5>TM7>TM3。

(3)热辐射信息分析特点。主要测量地下燃烧煤层产生的热量经裂隙或岩层传导到地表形成的热异常。其测量温度一般高于地面环境温度。热辐射信息的遥感传感器工作光谱波段选择在中远红外波段,发射率数值选择0.85[6]。火区地表一般呈弱热辐射异常,而在裂缝或岩石松散地段,地下火区反映比较显著,温度50~500 ℃。在上覆地层小于100 m时,地表形成的热异常基本与火区范围对应,当深度增加时,无明火点的情况下,仅依靠岩层传导到地表的热辐射热量有限。

2.2 地球物理技术

(1)磁法探测。在蒙东地区勘查主要采用地面高精度磁法测量,针对煤(矿)田地下的燃烧、半燃烧区或低燃烧区进行。从上世纪60年代初至今,已经证明煤炭火区燃烧当温度达到400~800 ℃,磁场垂直分量增加到最高[5],弱磁性矿物转变为磁性矿物。在无氧、低磁场条件下煤炭和围岩的铁、磁性物质磁化率在400~500 ℃明显升高2~3个数量级[7]。通过对蒙东地区煤(矿)田火区勘查中高精度磁法测量资料分析,发现在该区域煤炭火区高精度磁法反应的异常值并不高(除部分玄武岩盖层地区异常值达到+1 000 nT以上),基本在+100~+500 nT之间,通过反演计算可以推测煤层火区埋藏深度。值得注意的是煤层自燃区域,不仅表现出高的正磁异常特点,在浅部(50~100 m)深度,煤层燃烧、半燃烧区域,出现明显的由负到正梯度变化(-100~+100)nT。通过对多个勘查区砂岩样品进行磁化率测量发现,无火区砂岩磁化率(10~30)×10-5SI,火区砂岩磁化率(200~1 000)×10-5SI。

(2)电法探测。电法勘探种类较多,在煤炭火区勘查中主要采用自然电位法、高密度电阻率法、瞬变电磁法等。自然电位法因为设备便携、测量速度快、异常特征明显优势为主要采用方法;高密度电阻率法在寻找充分燃烧区、地下塌陷区方面具有良好的效果;瞬变电磁法主要可应用于深度较大的隐伏煤层火区探测。蒙东地区26处火区勘查地区,应用自然电位法,普遍发现,在无明火点的半燃烧、低燃烧区自然电位异常主要成负值出现。进行测量时需要注意在煤层燃烧引起的塌陷区域内,有以前的积雪、积水应当尽量回避,在没有矿井和电车产生游离电场等影响下,露天煤矿测量结果较好。在明火点位置上,测量时经常出现跳跃数值,需要多次测量取平均值。在圈定自然电位异常时,不能单纯依靠等值线平面图中的正负异常划定范围,还要注意到剖面平面图中,各条剖面中强梯度变化点连线圈定的异常区域。

(3)放射性探测。依据煤层燃烧形成放射性气体(氡气、钍射气),常规采用放射性同位素氡气测量方法。特别是在煤层火区燃烧时,其温度越高,产生的氡浓度也越高,是比较理想的方法。蒙东地区采用土壤测量同位素氡法,以活性炭为吸附介质,在距地表80 cm左右,埋藏收集瓶,4~5 d后采集测量,采用CDTH(测氡探火)软件处理。通过测氡方法,发现该区域采空区、塌陷区、井下巷道区和火烧冒烟区氡气异常偏高,特别是在冒烟区,部分地区测氡值异常值最高,直接反应出着火点的位置。在地表(明火区)覆盖层储气性较差的地层(基岩风化层、煤层风化层)测氡效果较差。测氡高异常与温度高异常能较好地对应,但与磁法反应的正异常有一定位移偏差,推测可能由于磁法在烧变岩区仍可以测到较剩磁异常,测氡主要针对着火点位置反应偏高异常。

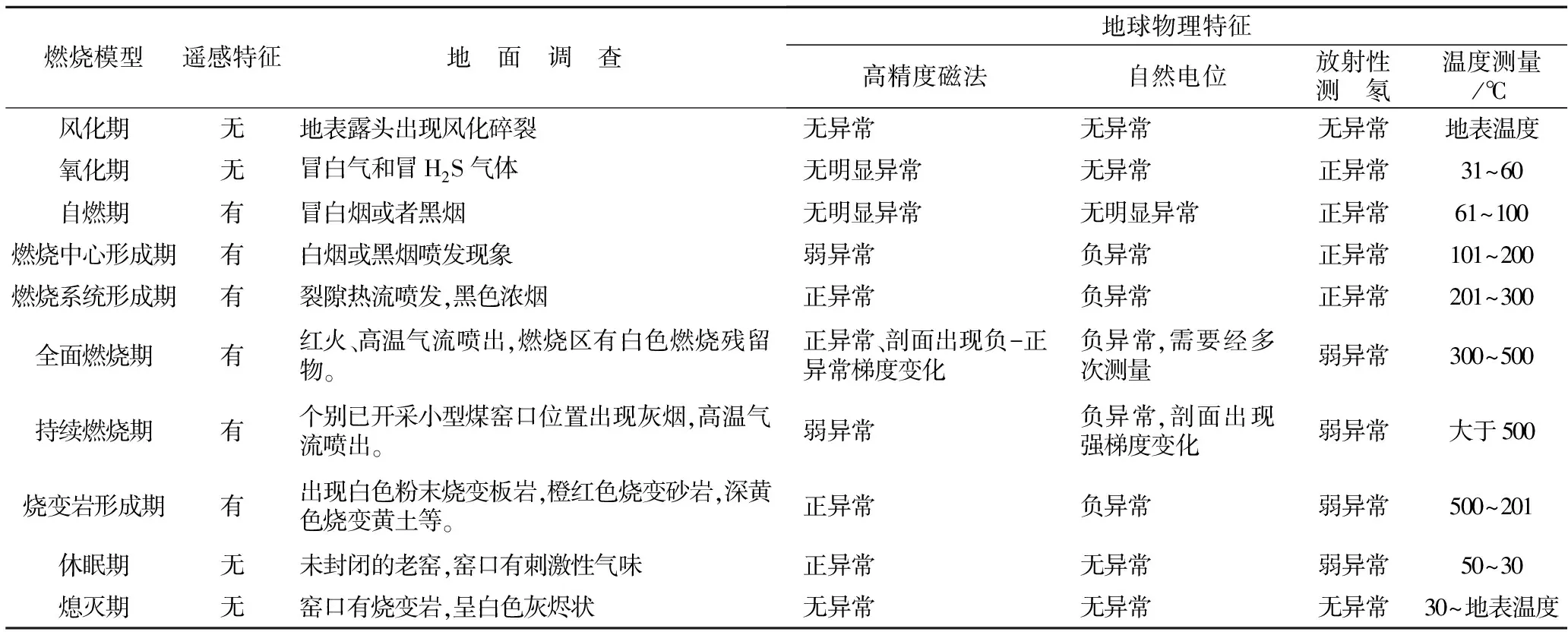

(4)温度探测。主要采用地面测温枪进行温度测量。测温法对明火和近地表火区反映明显,效果较好,随深度的增加,效果逐渐变差,需要注意的就是测温异常受日温变化影响较大。根据米温度测量原理,在覆盖层小于50 m时,温度异常基本与浅地表煤层燃烧区中心位置对应;50~100 m时,热量沿裂隙、巷道、通风口等散失;大于100 m时,热量基本不传导到地表。在50 m以内可以在地表形成热异常,通过勘查区内温度探测结果建立火区的燃烧模型[5],按照温度和地面调查特征将蒙东地区出现的煤(矿)田火区分为10个燃烧发展期:①风化期(地表温度)无明显燃烧现象,地表露头出现风化碎裂;②氧化期(31~60 ℃)出现冒白气和冒H2S气体;③自燃期(61~100 ℃)冒白烟或者黑烟;④燃烧中心形成期(101~200 ℃)出现白烟或黑烟喷发现象;⑤燃烧系统形成期(201~300 ℃)裂隙热流喷发,黑色浓烟;⑥全面燃烧期(300~500 ℃)出现红火、高温气流喷出,燃烧区有白色燃烧残留物;⑦持续燃烧期(大于500 ℃)在已开采小型煤窑口位置出现灰烟,高温气流喷出;⑧烧变岩形成期(500~201 ℃)出现白色粉末烧变板岩,橙红色烧变砂岩,深黄色烧变黄土等;⑨休眠期(50~30 ℃)在未封闭的老窑,窑口有刺激性气味;⑩熄灭期(30~地表温度)封闭的老窑,窑口有烧变岩,呈白色灰烬状。

通过归纳蒙东地区26处煤(矿)田火区在遥感和地球物理技术信息方面的特征得出的结果见表2。

表2 蒙东地区煤(矿)田火区遥感与地球物理信息特征分析

3 验证及治理工作

3.1 验证工作

根据勘查信息、燃烧模型圈定的火区范围,与磁法、测氡反演推测的煤层火区深度进行验证工作,在每个详查区安排3~5个钻孔,分为探火钻孔、验证火区边界钻孔和机动钻孔。在钻探验证过程中,其中77%钻孔在5~20 m,30~35 m,50~60 m发现煤层火区,仅个别区发现100 m左右的煤层火烧区,验证效果良好。同时对见火钻孔的井温资料进行汇总,发现在熄灭后煤层及烧变岩层基本不存在井温异常;而在自燃煤层顶底板的泥岩层中,由于形成坚固盖层,一般反应井温异常高于煤层本身。

3.2 治理工作

蒙东地区的煤(矿)田交通较便利,多数为露天开采,有排土场,土源充足、便捷。该地区仅有季节性水源,水源不充足。针对蒙东地区的煤(矿)田火区特点,以阻断地表、地下供氧通道的方式,采用剥离、黄土覆盖为主要方法,注水、注浆并用的综合方法进行治理达到灭火效果。截止到2012年年底,蒙东地区26处火区已经全部治理完成。

4 结 论

(1)蒙东地区气候特点突出,以干旱、半干旱为主,煤质主要以侏罗、白垩系褐煤为主,煤层出露浅,煤质水分含量中—少,易风化,易碎,容易发生煤层自燃现象。

(2)蒙东地区采用的现代勘查方法,遥感影像能够较为准确地反应地表出现的一定宽度(30~50 m)左右范围的燃烧区、明火区。在充分燃烧区、燃烧区、半燃烧区,地面高精度磁法能够较为准确地圈定火区边界,结合自然电位法异常范围能够确定火区面积范围。同位素测氡法同样可以确定火区边界范围,但针对火区边界上着火点反应更加突出。

(3)勘查方法在应用过程中遇到的问题,遥感方法受图像分辨率影响,地球物理技术中多数地面测量方法,不能在大面积明火区和严重塌陷区实施,自然电位法需避免地表游离电场的影响,同位素测氡地面温度测量受到的干扰因素较多。

(4)结合遥感热辐射特点和地表测温测量,可建立煤层火区燃烧模型,根据燃烧模型、综合勘查方法圈定的火区范围及反演结果进行钻探验证,为灾害治理工作提供准确详实的依据。

[1] 内蒙古自治区地质矿产局.内蒙古区域地质志[M].北京:地质出版社,1991:237-300. Bureau of Geology and Mineral Resources Inner Mongolia.Regional Geology of Nei Mongolia(Inner Mongolia)Autonomous Region[M].Beijing:Geological Publishing House,1991:237-300.

[2] 聂风军.中蒙边境中段金属矿床成矿规律和找矿方向[M].北京:地质出版社,2005:194-200. Nie Fengjun.Laws and Prospecting Direction of the Mineral Deposits Border in the Middle Section of the Sino-Mongolian [M].Beijing:Geological Publishing House,2005:194-200.

[3] 陈冰冰,池 海.伊敏五牧场区煤质特征及变质规律[J].中国煤田地质,2005,17(5):34-36. Chen Bingbing,Chi Hai.Coal quality characters and metamorphic pattern in Wumuchang Area,Yimin[J].Coal Geology of China,2005,17(5):34-36.

[4] Glenn B Stracher,Robert B Finkelman.Natural and anthropogenic coal fires[J].The Encyclopedia of Earth,2012(1):1-6.

[5] 熊盛靑,陈 斌,等.地下煤层自燃遥感与地球物理探测技术[M].北京:地质出版社,2006:14-38. Xiong Shengqing,Chen Bin,et al.The Key Technology Research of Remote Sensing and Geophysical Detection of Underground Coal Spontaneous Combustion[M].Beijing:Geological Publishing House,2006:14-38.

[6] 钟茂华,符泰然,等.新疆煤田火区现状调查研究——小尺度区域热辐射信息分析[J].中国工程科学,2010,12(1):12-17. Zhong Maohua,Fu Tairan,et al.Small-scale area survey and analyses of Xinjiang's coal field fire in China[J].Engineering Sciences,2010,12(1):12-17.

[7] 朱晓颖,于长春,等.磁法在煤火探测中的应用[J].物探与化探,2007(2):115-119. Zhu Xiaoying,Yu Changchun,et al.The application of the magnetic method to the detection of underground coal fires[J].Geophysical and Geochemical Exploration,2007(2):115-119.

(责任编辑 石海林)

Application of Modern Prospecting Technology in Finding Coalfield Fires in Eastern Inner Mongolia

Ji Hongtai1Liang Lu2

(1.CoalfieldGeologicalResearchInstitute,CoalfieldGeologyBureauofInnerMongolia,Hohhot010010,China;2.CollegeofMarineSciences,ShanghaiOceanUniversity,Shanghai201306,China)

The eastern Inner Mongolia consists of five cities.The lignite resources are rich in the Eastern.The levels of coal spontaneous combustion reach I-II,belonging to the easy spontaneous combustion or spontaneous combustion.Coalfield fires in this area greatly affect the health of humans and results in the pollution of the environment and economic loss.After collecting the reports of the exploration and the papers of geophysics in the different 26 coal fires in Eastern Inner Mongolia,combining with the environment,geology and coals characteristics in this area,and also based on modern prospecting technology,the characteristics in remote sensing and geophysics in the Eastern are summarized.With the use of the exploration data,the boundary lines of coalfield fires are delineated and the model of coalfield fires is set up.Deep drills in each zone provide an accurate basis for the treatment of disaster zone.The experience of fire prospecting in the Eastern supplies a guide for the exploration of other coalfield fires in future.

Exploration,Coalfield fires,Lignite,Eastern Inner Mongolia

2015-02-07

内蒙古自治区煤田火区治理专项资金项目(编号:0651-Z09020168-7、BJMSJYNM-100008-1)。

吉宏泰(1984—),男,工程师,硕士研究生。

TD17,TD752

A

1001-1250(2015)-04-186-05