系统功能语言学视域下翻译中的语码转换

2015-04-20朱静

朱 静

(北京交通大学语言与传播学院,北京100044)

语码转换指的是 “在同一会话中同时使用至少两种语言的现象”[1](P19)。 这一概念由文莱奇和豪根(Weinreich& Haugen)首先提出,上世纪70年代得到迅速发展,研究的范围开始只涉及双语和双语教学,后来逐渐进入社会语言学和应用语言学领域,研究内容大致经历了功能研究、结构研究和动因研究三个阶段。[2]语码转换研究在中国兴起于20世纪80年代,最初的研究多为理论的引介,以阳志清[3]、祝畹谨[4]为代表;后逐渐结合本土特点进行实证研究,用社会语言学理论进行阐释,谭东玲[5]是最早在这方面进行探索的学者之一;之后的研究一方面集中在对国外新理论的引介、对已有理论的挖掘、反思上[6-8],另一方面呈现出越来越多的跨学科研究,例如将语码转换的研究应用于英语课堂教学[9]。在对语码转换的研究中,系统功能语言学派异军突起,以王瑾[10-12]为代表,从语篇角度对语码转换进行了全新的诠释。

纵观国内外语码转换的研究发现,语料多为非翻译语境下的语篇或者口语会话。而翻译中的语码转换作为一种特殊的语码转换,既是一种会话策略,也是一种翻译手段,它涉及到的交际因素更为复杂,包含原文作者、原文、译者、译本和目的语读者。译者具有双重交际身份,既是原文作者的交际者,又是目的语读者的交际者。并且,作为交际双方,译者和目的语读者对源语言的掌握程度相差很大。基于这些特殊性,翻译中的语码转换研究可以将其延伸至翻译领域,利用语码转换相关研究理论和方法开拓翻译研究的新视角,从而探寻翻译和会话策略背后的文化原因。

系统功能语言学着眼于语言人本性、社会性,既“对于翻译的本质、翻译的标准以及翻译的过程等一系列问题都具有指导意义”[13](P2),又成为了语码转换研究系统功能语言学派的理论基础。因此,文章将借鉴系统功能语言学语码转换研究的分析框架,对出现在《英语世界》杂志英汉译文中的语码转换进行界定,从语域和语篇元功能两方面分别分析其制约因素。

一、翻译中的语码转换概念厘定

翻译中的语码转换指的是译文中使用两种甚至更多种语言的现象,其形式主要是句内转换,即在目的语译文中嵌入源语言或第三方语言的词、词组、句子或更大的语言单位。

翻译中的语码转换首先需要与借用(borrowing)区分。 甘柏兹[14]、Scotton[1]等对此早已有过研究,他们认为借用已经完全被主导语言的音位和形位融合。需要指出的是,随着汉语与外国语言的接触、碰撞和交融,出现了一种新的借用——汉语字母词,其最大特点是词语中含有拉丁字母(包括汉语拼音字母)或希腊字母。不过它同样“已经成为汉语词汇的一部分,借用外来语的一种新的形式,词典中不可或缺的词条”[15](P86)。 因此,本文区别语码转换与借用以语料所在当年最新版本的《现代汉语词典》为参照标准,词典中收录的借用不属于翻译中的语码转换。

另一个需要区分的重要概念是零翻译。邱懋如认为零翻译包含两层意思:1)源文中的词语故意不译;2)不用目的语中现成的词语译源文的词语。[16]据此,他将省译、音译和移译纳入零翻译范畴。但省译是将源语中的某些成分省略不译,并没有翻译行为,与零翻译 “维护可译性的普遍原则”[16]不符。所以零翻译只应包括移译和音译,其中音译是用汉语中谐音的字或字的组合翻译英语中的词语,而这些字或字的组合并不是汉语现成的有意义的词。根据Shuttleworth的定义,移译则是把源语语言项目用于目的语文本中但含义为源语意义,它在目的语文本中保留了源语项目的外在形式但内在含义又保持不变并得到传达。[17]

从定义上看,零翻译中所包含的移译似乎也可称作翻译中的语码转换,如例1中的“Facebook”和“Tweet”,它们直接将英文单词嵌入中文译文中,使得译文中包含了两种语言。不过需要指出的是:移译的字母词(如“CT”)已经成为汉语词汇的一部分,并不属于翻译中的语码转换。另一方面,在译文当中出现的一些“对象语言”[18](如例2)和形译(如例3)明显构成语码转换,却不属于零翻译:前者只代表一个对象,读者无需理解,从而否定了翻译的行为;后者是对形状的摹写,与零翻译的工作机制和生成理据不同。[19]由此可见,零翻译与翻译中的语码转换的呈现形式有所交叠,但不完全重合。

更重要的是,零翻译研究与翻译中的语码转换研究有所区别。首先,从上述分析看出,两者的研究对象不尽相同。零翻译的研究对象是的语中的源语词语(移译)或的语新词(音译),通常以非目的语的单种语言呈现;翻译中的语码转换研究对象是体现“转换过程”的语言组块,既包括嵌入语组块,也包括与之相互配合或照应的目的语组块,呈现的是包含目的语在内的至少两种语言形式。其次,两者的研究单位不同。目前对零翻译研究的研究绝大部分集中在词汇上,通常的做法是将其单独归类研究,如缩略词的零翻译、姓名的零翻译、专有名词的零翻译等。可以说,零翻译的最小研究单位是词语。在语码转换中,“两种语言的片段组成了一个言语行动的最小单位”[14](P72),体现了转换的过程,它可以是词、词组、句子,甚至更大的语言单位。再次,两者的研究视角不同。零翻译研究多从翻译的研究视角出发,强调译者的选择和策略,关注某些词语的翻译结果,不涉及这些词语与其前后词语或整个句子乃至段落的关系研究;翻译中的语码转换则可利用社会语言学的研究成果,着眼于语篇,从整体上分析语码转换的功能、结构和动因,研究其会话和翻译策略,从而凸显出翻译的交际性、目的性以及揭示社会文化因素对翻译的作用。

例1.Facebook主要是供人们消遣的,Tweet流行的时间也不大长。

例2.而且大写字母有时也会改变发音,例如单词“polish”。

例3.办公室里的显示器都按照H形摆放,使有些编辑离其显示器的侧面或背面只有几英尺远。

例4.“Nlegg”他用低沉粗哑的声音说。

二、翻译中语码转换的语域制约

(一)语料情况

本文的语料均来自《英语世界》杂志。该杂志创刊至今已经有30余年,长期得到许国璋、杨宪益等语言大师的鼎力襄助,语料稳定而优质。文中选取2002-2011年10年的语料,按照抽样原则,择每一年中的第一、六、九、十二期为研究样本。

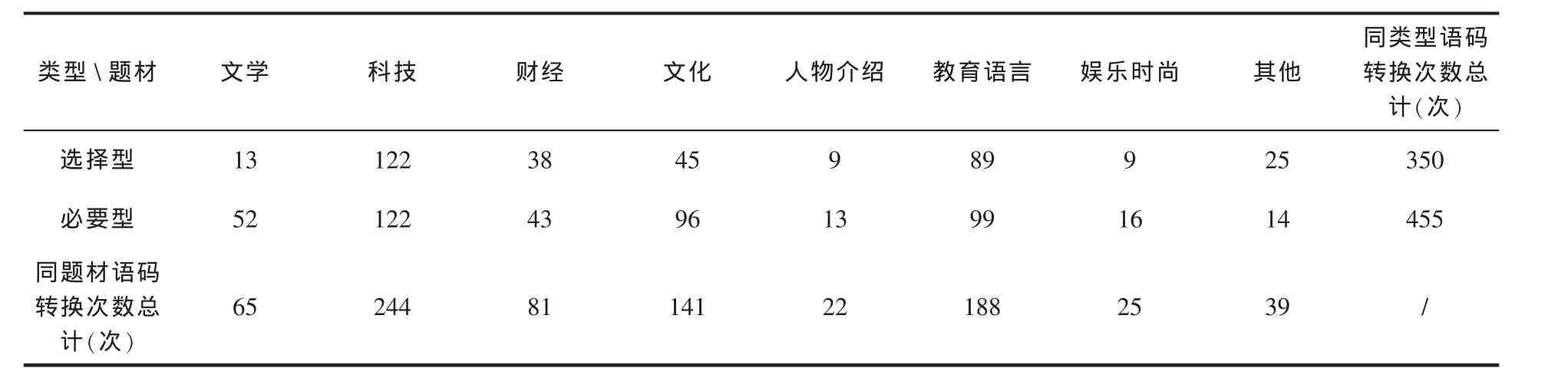

英汉翻译中的语码转换可以分为两类,一是“选择型转换”即以“翻译对子”形式出现,通常在原文之后附有中文解释或中文之后标明原文;另一种是“必要型转换”,即直接在中文中插入英语或第三方语言。在同一篇译文中,同一嵌入组块以相同类型出现均按一次计。我们按照出现的类型对语码转换进行统计,结果如表1。

(二)翻译中语码转换的语域制约

翻译中的语码转换受到语域三要素,即语场、语旨和语式的制约。语场指正在发生的事情或正在被讨论的事,“和题材在概念上基本是一致的”[20](P88)。语场在一定程度上决定了译文中语码转换出现的频率乃至类型。以科技类译文为例,随着科技发展的日新月异,新兴的科技用语(术语、专有名称等)大量涌现,许多新词在中文中都找不到现成的表达方式。因此,在科技类的译文中,为了提高效率、保证语义的准确,译者大量使用语码转换的策略。又如文化类译文,因为原文涉及到不同国度和民族的特有文化,当特有的表达方式、地名、物名、风俗等无法在中文中找到与之对应的词汇时,译者通常会使用语码转换(如例5),并且大多数情况下采用“选择型转换”。再如,语言教育通常涉及到不同教育体系、语言之间的对比和介绍,原文本身往往遍布语码转换,有时候仅一篇文章中的语码转换就高达50处,因此这类译文中的语码转换相应较多。再看文学类的文章,它们或选自经典著作,或描绘生活、抒发情感,时代感不强,鲜少涉及新兴词汇,因此译文的语码转换也不多。

表1 译文题材与语码转换类型

语旨指的是 “参与者及其之间的关系”[20](P9)。在翻译中,交际方包括译者和译文读者。首先,译文目标读者的年龄、受教育程度等对译者的翻译策略选择具有制约作用。就《英语世界》这类学习杂志看,其主要读者是大学师生和英语学习爱好者,相对年轻,比较容易理解和接受新兴事物,因此在杂志中的“必要型转换”类型达到455次,占总量的56.5%。其次,译者的交际目的影响到翻译策略的选择。《英语世界》的主要目的是帮助读者学习英语,了解异域文化,需要尽量减少语言理解上的困难,所以即使是采用“必要型转换”,或因其上下文已有相关解释(如例6),或因前文已出现过该嵌入组块的“选择型转换”(如例7)。当然也有一些独立出现的“必要型转换”(如例8),但这类语码转换显然早已被读者熟知,如果翻译反而画蛇添足。再次,从译者和读者双方的交际地位看,目前是买方市场,后者显然具有更高的地位,杂志的译者需要建立一种情感介入程度较高的关系,采用亲近、友好的态度,以营造和谐的学习氛围,吸引更多的读者。因此,尽管“选择型转换”与语言使用的省力原则相悖,译者在很多时候仍选择采用这种类型。在所调查样本中其比例达到了43.5%,在科技类译文中高达50%。

语式指的是在语境中所用的语言,通过媒介和渠道体现。媒介指的是措辞的结构模式,有口语和书面语之分;而渠道指的是受话者通过何种形式接触发话者的信息,有声音和文字之分。[21](P8)我们所选择的语料是书面语码转换,因此决定了所有的语料渠道都是书写形式的。但不同的语篇在口语体和书面语体所构成的连续体(continuum)中的位置却不尽相同。而所选语料中的文学类作品和人物介绍类作品选材相对正式,多采用书面语体,译文的语码转换现象因此相对较少;而语言教育类和文化类译文,尤其是介绍英语学习的文章常常采用朋辈的口吻,语体选择更偏向于口语体,所以译文中的语码转换的出现相对比较自由。

例5.那里的cous cous鱼饭是我们吃过的最好吃的,尽管我们一路都在吃cous cous。(1/2011 P96)

例6.公司在7月份宣布已收购Playdom与Tapulous。Playdom出品大众化在线社交游戏,Tapulous则是一家手机游戏开发商。(9/2011 P59)

例7.另一种含有部分氢化植物油(PHVO)。[……]现在允许在每份糕点中含有低于半克的PHVO、起酥油或人造黄油。(12/2008 P53)

例8.如果你是上班族,很可能你使用的就是Microsoft Outlook。 (12/2010 P42)

三、翻译中语码转换的语篇功能制约

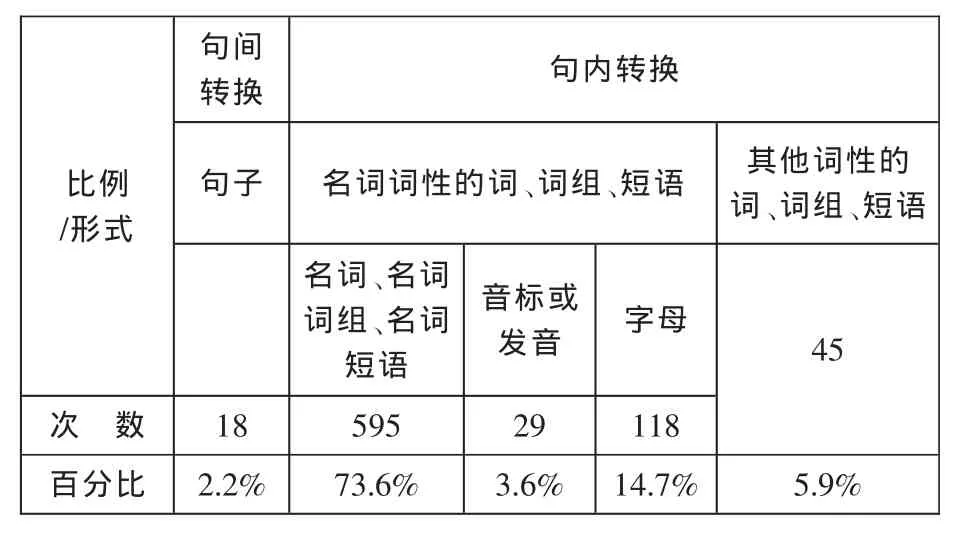

语料中的语码转换几乎全是句内转换,占97.8%,这是由翻译的性质所决定的。在句内转换中,嵌入的名词性词语、词组和短语比例最高,占73.6%(见表2)。各类形式的语码转换的出现和出现频率受到译文语篇功能,即概念、人际和语篇三种功能的制约。

表2 语码转换形式和比例

(一)概念功能

概念功能包括经验功能和逻辑功能。经验功能反映客观世界和主观世界,包括所发生的事、所牵涉的人和物以及有关的时间、地点等环境因素;逻辑功能指的是语言所具备的反映两个或两个以上语言单位之间逻辑语义的功能。[22]

1.具有经验功能的语码转换

大量的电脑网络术语(例8)、网站域名(例9)、企业名称(例10)等以语码转换的形式在译文中出现,是因为这些代表新兴概念的词汇随着科技、商贸的迅猛发展在短时间内涌入中国,一时间尚未找到可以替代的、合适的中文;而在这些词汇中,有些词语由于大频度、大范围地使用譬如例11中的iPhone,其所代表的概念和含义已经为国人所了解和接受,直接出现在译文中更加准确、直接。

另外,原文中的一些字母或字母组合在中文中也无法找到合适的翻译,但它们本身具有概念意义。其中包括外国人姓名中的字母(如“戴维·S·艾文斯”)、表示形状的字母(如“H 形”)、表示发音的字母或字母组合(见例12)、表示序号、型号或级别的字母或字母与数字的组合(如例13)以及表示字母本身的字母(见例14)。

例9.对那些想独自进行岩石和断层探索的人来说,可点击纽约的一个通用网站(www.albany.net/~go/newyorker/index.html)。 (6/2004 P92)

例10.位于芝加哥的雇员援助服务提供商ComPsych公司组织关于睡眠问题的现场研讨会和一对一的电话咨询。(6/2008 P39)

例11.这些技术包括:iPhone如何通过Wi-Fi与手机网络和无线网络连接……(9/2011 P63)

例 12.麋鹿也被称为“sibuxiang”,译为“四不像”。 (1/2010 P95)

例13.V-22的空军改进机型CV-22将取代MH-53J和MH-60G,以增强美国特种作战司令部完成特种作战任务的MC-130运输机。(9/2008 P73)

例14.在创造力的调查中,我们提到那三个B——浴缸(bathtub)、床(bed)和公共汽车(bus),这些都是出了名会突然冒出好想法的地方。(12/2008 P29)

2.具有逻辑功能的语码转换

逻辑功能主要制约两类语码转换的出现。一类是“对象词”,另一类是投射。

“对象词”(如例2)仅代表一个对象,体现着与前文之间的逻辑关系,比如例证关系等,在译文中既没有合适的中文可以替换,也无需翻译。投射(引语)同样显示的是一种逻辑语义关系,在这种关系中一个小句的功能不是直接表述(非语言的)经验,而是表述(语言的)表述。[23]在投射中使用语码转换为的是更准确直观地反映他人的表述。如例15:

例15.因此,当老板过来看你是否在工作中取得进展时,用更模糊的说法回答比较保险,你可以诚实地说:“We’ve made a quantum leap in our work today.”(6/2008 P100)

(二)人际功能

使用语言的目的之一就是建立某种人际关系,影响别人的行为或者表达对世界的看法。人际功能包括评价功能 (appraisal)和包含功能(involving)。

人际功能主要体现在包含功能上,它影响了语码转换的模式。《英语世界》杂志的办刊目的之一是帮助英语学习者学习英语、了解英语文化。因此,在我们的语料中出现了大量的选择型语码转换,以便让英语学习者更准确地理解和查阅。基于此目的,译者也会在有前后文解释的情况下才采用必要型语码转换,或在必要型语码转换前后加上类词,如例5中的“cous cous鱼饭”。这样,“语码转换模式实施了对交际对象的界定,交际双方藉由语码转换模式来协商作为信息提供者和读者的关系”[12](P19),反过来进一步促进了《英语世界》杂志读者群的建立,形成一个不熟悉英语世界、正在学习英语的读者群,而那些在英语上颇有造诣的人则被排除在杂志固定读者群之外。

(三)语篇功能

语篇功能指使语篇前后衔接连贯的成篇功能。翻译中的语码转换主要通过复现和照应来实现衔接和连贯(如例16)。也有个别的案例会在译文中根据需要添加语码转换(如例17),在原文中并没有出现“走动式管理(MBWA)”,此处加上是为了和后文的“谈话式管理(MBTA)”形成对照。

例16.OpenStreetMap地图绘制行动有点像地图界的草根维基百科,从台式电脑到智能电话再到汽车导航,OpenStreetMap变革了搜集、分享和使用地图数据的方式。(1/2011 P52)

例17.比尔·休利特和戴维·帕卡德在发展壮大惠普公司的过程中,大力倡导 “走动式管理(MBWA)”,要求高层主管迈出其经理办公室的狭小空间到四下里走动,看看员工们都在忙些什么。如今这一管理方法已经演变为 “谈话式管理”(MBTA)”。 (9/2009 P65)

(四)分析和讨论

由上文可见,翻译中的语码转换受到概念、人际和语篇三大元功能的制约,对这三种功能有程度不一的体现。在概念功能中,经验功能主要通过及物性和语态得到体现。[22]翻译中的语码转换多含名词性嵌入成分,这些嵌入成分很自然地充当各种过程的参与者 (participant)、 受益者(Beneficiary)和范围(Range),大大促成了经验功能的发挥。逻辑功能主要体现在相互依存和逻辑语义关系上,其最典型的表现形式是连接词或起连接作用的副词。[24]不过,汉语重意合,在使用过程中连接词相对较少;在英汉译文中即便用到连词,通常也能找到对应的翻译,无需转换语码。另一方面,因为翻译中的嵌入语码呈点状散布于译文中,连续转码的情况不多,转码间的相互依存性不强,故而语码转换主要以投射的形式来体现逻辑功能。因此,相对大量名词性嵌入成分所体现的经验功能而言,语码转换体现的逻辑功能不占优势。

在英语中,语篇的人际功能主要通过语气、情态和语调来体现。汉语没有英语动词的限定成分,主要采用语气词、某些重复结构和附加否定成分等来表达各种语气。翻译中的语码转换所涉及的大多是名词,尤其是专有名词,展现出来的价值标度、情感、态度很少,因此评价功能的空间不大。所以,对翻译中语码转换的人际功能主要体现在包含功能上,其分析更多地和语旨分析联系起来,从交际目的、交际双方的关系等方面加以研究。

衔接是体现语篇功能的重要方式。Halliday把衔接分为语法衔接和词汇衔接两种,英语语法衔接中通常是利用代词以及 “one”、“do”、“so”等替代词来照应、替代相关的成分,或用连接词或过渡性词语比如“while”来表示时间、因果、条件等逻辑上的联系。[25]这些词语在汉语中有现成的翻译,一般情况下不会采用语码转换。因此在英汉译文中语码转换通常通过重复和照应来发挥作用,一般是名词性的。需要指出的是,译文中的首次转码通常是选择型转换,其后重复的转码出于意简言赅的考虑一般采用必要型转换。在个别案例中,为了达到衔接通畅的效果,译者还会主动在译文中创造一些专有名词型的语码转换与上文相呼应比照(例17)。不过,总的看来,语码转换的语篇功能的实现手段有限,在三种功能中处于弱势。

总之,在英汉译文中名词性的语码转换占绝大多数,它们在译文中所充当的角色很大程度上决定了英汉翻译中的语码转换受制于概念功能尤其是经验功能,并且较大程度地在译文中体现了概念功能。

四、余论

翻译中的语码转换借鉴了社会语言学的概念,从系统功能语言学的视角来看,语场、语旨和语式均对它具有影响;在概念、人际和语篇功能方面,它主要受制于概念功能,并且它的经验功能最为突出。此外,它的出现还受到社会文化因素的制约,是国际交流过程中不可避免的时代产物。2010年4月新闻出版总署要求在汉语出版物中禁止随意夹带使用英文单词或字母缩写等外国语言文字。从《英语世界》的语料来看,语码转换在这一年的数量偏少。这一例子提醒我们,国家的法律规定、社会的意识形态、不同的文化传统必然影响着翻译中的语码转换。在后续研究中,我们可以利用系统功能语言学的文化语境框架对更多的语料进行历时动态分析,探寻翻译中的语码转换背后更深层次的文化背景和制约,进一步完善这一方向的研究。

[1] Mayer-Scotton,C.Comparing codeswitching and borrowing[A].In Eastman,C.ed.Codeswitching [C].Clevedon:Multilingual Matters,1989.

[2] 何丽.国外语码转换的几个视角[J].绵阳师范学院学报,2010,(1).

[3] 阳志清.论书面语语码转换[J].现代外语,1992,(1).

[4]祝畹瑾.社会语言学概论[M].长沙:湖南教育出版社,1992.

[5] 谭东玲.语码转换的心理语言学分析[J].外语学刊,2000,(2).

[6] 何自然,于国栋.语码转换研究评述[J].现代外语(季刊),2001,(1).

[7]李经纬.从斯科顿的标记模式看语码转换的新进展[J].解放军外国语学院学报,2002,(2).

[8]吕黛蓉,黄国文,王瑾.从功能语言学角度看语码转换[J].外语与外语教学,2003,(12).

[9]刘全国.三语环境下外语教师课堂语码转换的研究[D].兰州:西北师范大学,2007.

[10]王瑾.语码转换的系统功能语言学视角[J].中国外语,2011,(3).

[11] 王瑾,李发根.语码转换功能研究:问题与新思路[J].江西社会科学,2007,(2).

[12]王瑾.语码转换的功能及其体现模式——中文报章中英语码转换的功能分析[J].外语与外语教学,2007,(7).

[13]张敬源.功能语言学与翻译研究[C].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[14]约翰·甘柏兹.会话策略[M].徐大明,高海洋 译.北京:社会科学文献出版社,2001.

[15]刘涌泉.关于汉语字母词的问题[J].语言文字应用,2002,(1).

[16] 邱懋如.可译性及零翻译[J].中国翻译,2001,(1).

[17] Shuttleworth,Mark & Cowie,Moira.Dictionary of Translation Studies [Z].Manchester:St.Jerome Publishing,1997.Reprinted by Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[18]方梦之.译学辞典[M].上海:上海外语教育出版社,2004.

[19]罗国青.当前零翻译研究问题与对策[J].江苏技术师范学院学报,2009,(2).

[20]李运兴.语篇翻译引论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2001.

[21]吕黛蓉,黄国文,王瑾.从功能语言学角度看语码转换[J].外语与外语教学,2003,(12).

[22] Halliday,M.A.K.An introduction to Functional Grammar [M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

[23] Halliday,M.A.K.Systemic theory[A].In R.E.Asher.ed.Encyclopedia of language and linguistics [C].New York:Pergamon Press,1994,(8).

[24]胡壮麟,朱永生,张德禄,李战子.系统功能语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[25] Halliday,M.A.K.and R.Hasan.Cohesion in English[M].London and New York:Longman,1976.