宋夏丧葬文书档案比较浅析

2015-04-20刘晔穆旋赵彦龙

刘晔 穆旋 赵彦龙

摘 要:通过对典籍史料和出土材料中发现的宋夏丧葬文书档案材料的整理,总结宋夏丧葬文书概况,梳理宋夏丧葬文书的种类及数量,分析其原因,进一步比较研究其行文范式及文化意蕴。

关键词:丧葬文书档案;种类;格式;文化意蕴

Abstract: Based on the classics of historical data and the unearthed materials about funeral documents in the Song dynasty and XiXia, we summarize the document overview of their funeral instruments and conduct comparative research on their types, reasons, format and cultural implication.

Keywords: Funeral instrument; Species; Format; The cultural implication

丧葬文书档案是为亡人办理丧葬过程中撰写的显示亲人意愿,且由本家族保存的文字材料。它以真切感人的陈辞传达出家属的悲痛之情,超越语言而又蕴涵着丰富的语意信息,以情文并茂的符号拉近了生者与亡者、生者与生者之间的感情。我们通过这些文书不仅可以了解当时的丧葬习俗,也可以进一步揭示时人的生死观念。我们所见丧葬文书大多取自典籍史料及一些出土文献。据此,对宋夏丧葬文书进行比较探析,把握其内涵。

1 宋夏丧葬文书概况

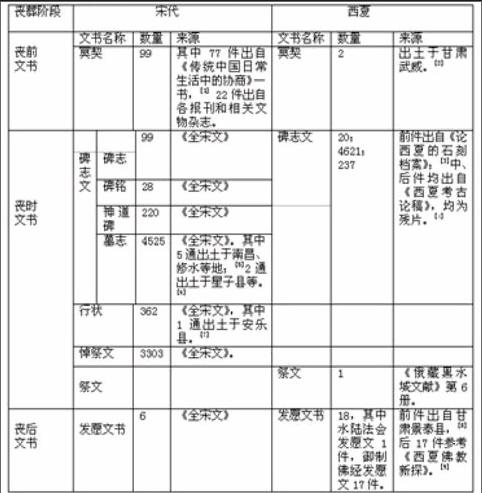

根据史籍记载和所搜集到的相关出土文献,对宋夏丧葬文书的相关内容进行列表显示。

2 宋夏丧葬文书比较浅析

2.1 宋夏丧葬文书数量较少的原因。通过对宋夏丧葬文书的整理,发现从其数量上而言,并没有想象中那样丰富,且部分丧葬文书的缺失也对我们的研究产生影响,是什么原因造成如此情况呢?

2.1.1 火葬原因。宋夏民间火葬比较流行。这是由于火化处置遗体非常简便,僧侣死后一般都是火化,民间也多效仿,因此火葬盛行不衰。史载:“火葬之俗盛行于江南,宋时已有之。”[10]而且宋代火葬约占总体丧葬方式的10%~30%。[11]《旧唐书·党项传》载:“死则焚尸,名为火葬。”[12]近年,宁夏考古工作者在贺兰山东麓发现了一批用陶罐盛骨灰的党项平民火葬墓。[13]《马可·波罗行纪》中记载了西夏遗民焚尸的具体过程。[14]可见,宋夏火葬焚尸的方式非常普遍,因而导致很多丧葬文书被焚烧,故数量较少。

2.1.2 经济原因。宋夏之时大部分平民由于贫穷和缺乏土地,无法对亲人进行土葬,故采取火葬。“北宋时河东地狭人众,民惜地,不葬其亲,或贫无葬地者;或葬送费广,贫下之家,唯务从简,是以从来以火葬为便,相习成风。”[15]西夏亦不例外。

讲卫生也是火葬的主要优点,是其盛行的另一原因。

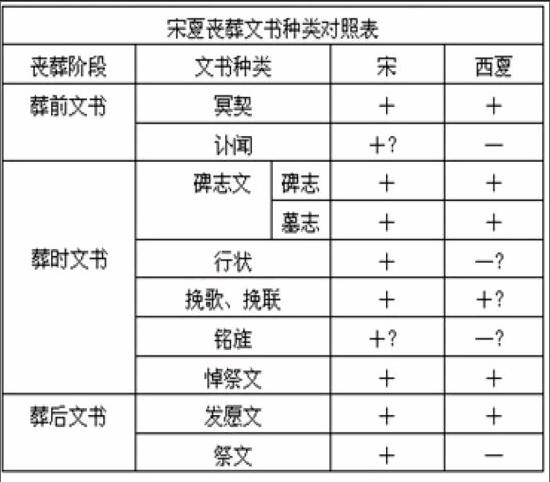

2.2 宋夏丧葬文书种类比较。通过对考古发现的丧葬文书和传世文献记载的丧葬文书材料进行比较,我们发现宋夏丧葬文书在种类上表现出较大差异。通过下表清晰可见。

由上表可见,宋夏丧葬文书在种类上并不一一对应:一方面与当时的丧葬习俗密切相关;另一方面则与考古发现有关。自然,西夏丧葬礼仪不可避免受到

唐宋丧葬礼俗的影响,书面文字的记录更不例外。另外,同类丧葬文书也会有种类和数量上的显著差异,如宋代冥契较西夏冥契种类繁多,数量更多。

2.3 宋夏丧葬文书行文范式比较。宋夏丧葬文书格式的比较,目前仅能够从其共有文书上进行格式的比较说明,而对宋代仅见而西夏不见的文书,则不具体进行探析。故,本文重点对冥契的行文范式进行比较探析。

冥契是为亡人买地所使用的一种契约文书。通过分析宋代实物冥契,得出宋代冥契的行文范式大致如下:

买地者、去世时间、买地所耗费用、卖地者、地的位置以及大小、交易时间、证人和保人、对侵犯者的惩罚、鬼律咒语等九项内容。

实际上,这一格式和内容只是在大多数相对规范的冥契中才能齐全,少数冥契内容单一,参差不齐。这可能与撰写者个人的文化水平及买地者家境情况相关,当然,各地的风俗也不同程度上影响着买地券的规范。[16]

西夏冥契到目前为止,虽然只发现了2篇,但其内容较为完备,格式也比较规范。[2]现根据西夏冥契实物,对其行文范式进行归纳如下:

维何时间、做何人何时殁的何亲属、阴阳占地、阴宅地址、用钱款等、阴宅大小及四至、阴宅内掌管者、何吃食为信契、永保吉利、知见人、保人、违约责任、咒语等。

通过宋夏冥契格式的比较,其格式和内容大体一致,只存在一些较小差异,这可能是民族和地域等因素导致的。总体而言,西夏人学习和模仿宋人写作冥契是肯定存在的。从西夏其他丧葬文书的格式看,虽有创造成分,但不排除学习和模仿宋朝丧葬文书写作的痕迹。

2.4 宋夏丧葬文书的文化意蕴。在人类发展的历史长河中,人们对死亡的认识不断变化和发展。归结起来,是中国三大家文化体系代表——儒、佛、道文化的生命意识宣扬,《西夏丧葬文书整理研究》一文中曾作过细致的探讨。[17]另外,丧葬文书呈现出来的文化因子亦清晰可见。

2.4.1 丧葬文书中的宗教信仰文化。民间丧礼葬仪是依照儒家礼法规定和历代丧制传统,并结合各地区不同的习俗风尚和其时的社会风气,加以增删、演化而成的。民间丧仪从请僧侣念“领路经”到丧家的释服仪式,无一不融合着宗教仪式的某些文化信仰。

①道教思想。一则,冥契在宋夏丧葬活动中的使用就说明宋夏受道教影响之大,风水思想深入人心。《孝经》中说:“卜其宅而安措之,为之宗庙,以鬼亨之。”[18]宅就是墓穴,即经过卜筮来判定墓地凶吉,而后埋葬死者,同时创设宗祠,以祀亡人。吕思勉认为:“风水之始,避风及水而已,《吕览·节丧篇》说:‘葬浅则狐狸担之,深则及于水泉,故凡葬必于高陵之上,以避狐狸之患,水泉之湿。此风水之说之起源也。”[19] 即风水源于选择墓茔宅兆时的避凶就吉。古人认为,选择一方祥瑞之地埋葬亲人的遗体,既是恪守孝道的表现,又可让亡灵得以安息地下,庇佑子孙后代昌盛不息。冥契反映出人们对亡灵世界的认知,是道教灵魂不死观念的有力证明,它的存在基础是人们对鬼神既敬畏又恐惧的心理。道教的介入不仅丰富了丧葬礼仪的内容,同时增加了丧家在丧事过程中的用度。“用僧道以诹时,唤伙夫以入殓”,[20]和尚与道人一起给亡人做超度法事,形成“礼生设祭,僧道诵经”[20]的盛大场面。二则,西夏文水陆法会发愿文中请来“元始天尊”、“五仙王子”等道教的神灵,反映民众在祈愿中对道教文化的皈依。“我等待着元始天尊金口说法,四大天王慈悲心高高照耀,祝我全家平安。这是我的心愿。”反映其同时向佛、道诸神提出全家平安的请愿,体现佛、道信仰的融合。

②佛教思想。在丧葬过程中,人们竭尽他们所有的聪明才智,敬神事鬼,期望争取到亡灵的保护。宋夏都盛行超度亡灵的活动,这是宗教信仰对其丧葬活动深刻影响的表现。史载:“世俗信浮屠诳诱,于始死及七七日、百日、期年、再期、除丧,饭僧,设道场,或作水陆大会,写经造像,修建塔庙,云为此者,减弥天罪恶,必生天堂,受种种快乐;不为者,必入地狱,剉烧舂磨,受无边波叱之苦。”[21]做道场的主要依据就是天堂地狱之说。佛事活动的实质是设斋诵经,拜忏礼佛,超度亡魂,依丧家财力而时间会有所不同,通常是七天,多则达四十九天,以至一百天。宋夏都非常崇尚佛教,在丧事过程中,念佛诵经、祷告、设坛吃斋、超度亡魂等都是佛文化的典型体现。宋夏的水陆法会即是“超度”水上和陆地上所有亡魂,普济众生的功德之事,这是受佛教文化深刻影响的丧葬仪式。而冥契是在道家思想影响下,融合了佛教意识的产物。黑水城出土的佛经题记和《天盛律令》的规定反映出西夏丧葬活动通常有僧侣参与,反映佛教影响已深入人心。

③儒家思想。宋夏丧葬礼节中,每一个程序都充溢着浓郁的人情味,饱含着儒家的伦理色彩,等级分明,脉脉温情。“孔子理论思想中的重礼仪、重孝悌,目的是通过宗法制度下有血缘关系的人对死去的祖先亲人的丧祭礼仪,使彼此更紧密地联系起来,更好地履行各自的义务以维系社会的等级秩序。这些合乎人情的道理,成为多年来中国人的伦理思想基石,影响着人们的行为感情和思维方式。三礼中关于丧葬理论和繁缛的礼仪程序成为历代统治者制定丧礼的主要依据,进而对我国各族群众的丧葬礼俗产生了深远影响。它们也为历代的厚葬提供了理论思想基础。”[15]《中庸》有言:“事死如事生,事亡如事存,孝之至也。”[22]这就是孝道表现的最高境界。如,西夏光定七年祭文中多次提到悲痛的哭丧场面,是孝道治丧的典型表现,也是儒家礼乐文化影响的结果。因此,西夏法典也规定,人死后“闻之而不哭泣时,徒三年”。[23]在西夏,儒家文化已深入民心。宋夏的水陆法会、祭文等也体现了“尊孔崇儒”的国策。

2.4.2 丧葬文书中的社会礼仪文化。丧葬活动体现出的仪礼文化,最明显的就是不同阶层在丧葬过程中的不同礼仪规定,即等级观念。丧葬不仅是简单埋葬亡人,它更是直接影响了社会的伦理观念甚至政治制度。如:“品官葬祖父母、父母,品卑者听以子品,葬妻子者递降一等,其四品以上依令式施行。”[24]从《周礼》、《仪礼》和《礼记》中,可见古时丧仪的一个重要特征就是普通百姓和士以上阶层的区别规定,通常把士阶层作为分界线,对普通百姓不作硬性规定或提出具体的限制,对士之上的各阶层,则有相应的礼法规制,从而区分出各阶级的地位、职权和爵位。宋夏丧葬文书多有体现。

2.4.3 丧葬文书中的文学艺术文化。丧葬文书展现出来的文学艺术色彩,体现在诸种文书呈现出来的文学样式及其蕴含的礼仪文化。祭文不仅取决于祭文形式是否规范,而且作为一种文化事象,已经深入到整个社会,以非世俗化的方法传达哀思,其语言不仅准确,而且十分形象,体现出浓厚的文学色彩,展示出撰写祭文者的文化素养。有学者以为:“哀祭文多为悼念亲友而作,重于抒情,具有较强的文学色彩。”[25]尤其是一些碑文中的文字和图画具有很高的艺术欣赏价值,西夏陵园仁孝之墓葬的两座碑亭,“碑面朱色、鎏金字,碑边雕饰蔓草和云龙纹,棱角有图案,碑首刻二龙戏宝,中为西夏文篆额”,[26]虽为残片,但也可见其较高的艺术水平,有一定的美观之效。从书法角度看,其碑文“汉文楷书,结体有浓郁的唐代柳体风格。碑额篆书,也有很高的书法造诣,著名的《凉州感应塔碑铭》篆书与它相比也大为逊色”。[26]可见,宋夏丧葬文书的文学艺术价值颇高。

2.4.4 丧葬文书中的经济文化。丧葬文书中的经济因素以礼簿为代表,反映丧葬活动中的互助习俗。同时,通过宋夏发愿文及序文看,丧葬过程中讲究排场、铺张浪费现象严重,虽反映出其以佛为尊的宗教信仰,但佛事活动的铺张奢侈,从一个侧面反映出宋夏民众承受着沉重的经济负担,以致出现种种社会矛盾,某种程度上限制了社会的发展。

综上,我们发现,宋夏丧葬行为背后所支撑的精神信仰几乎是一致的,西夏丧葬礼俗多效仿宋代中原汉族,其礼俗是在固有传统影响下的选择性吸收和运用。

*本文为国家社科基金西部项目《西夏档案及档案工作》阶段性成果,批准号:12XTQ013。

参考文献:

[1]韩森.传统中国日常生活中的协商[M] .南京:凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2008:214.

[2]于光建,徐玉萍.武威西夏墓出土冥契研究[J].西夏研究,2010(3):40.

[3]赵彦龙、乔娟.论西夏的石刻档案[J].西夏研究,2012(3):35~36.

[4]牛达生.西夏考古论稿[M].上海:上海古籍出版社,2013:180~182.

[5]梁洪生.江西宋代墓志及其丧期考.江西文物,1989(1):89.

[6]陈柏泉.江西出土宋元墓志选录[J].江西历史文物,1982(2):65~68.

[7]傅成金.安岳发现南宋行状碑[J].四川文物,1993(4):70.

[8]孙寿岭.西夏文水陆法会祭祀文考析[M].西夏学(第1辑),上海:上海古籍出版社,2006:89.

[9]史金波.西夏佛教新探[J].宁夏社会科学,2001(5):70~71.

[10]顾炎武著,栾保群、吕宗力校点.日知录集释[M].上海:上海古籍出版社,2006:223.

[11]韩森.宋代的买地券[C].邓广铭、漆侠主编.国际宋史研讨会论文集.保定:河北大学出版社,1992:33.

[12]刘昫等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:5291.

[13]汤开建.党项西夏探微[M].台北:允晨文化,2005:224.

[14]马可·波罗著,冯承钧译.马可·波罗行纪[M].上海:上海书店出版社,2006:116.

[15] 黄景略、吴梦麟、叶学明.中华文化通志·宗教与民俗·丧葬陵墓志[M].上海:上海人民出版社,1998:327~328、36.

[16]董春林.从人间到冥世:宋代冥契文化述论[J].湖南师范大学社会科学学报,2010(2):133.

[17]穆旋、赵彦龙、刘晔.西夏丧葬文书整理研究[J].兰台世界,2014(10):14.

[18]阮元校刻.十三经注疏[M].上海:上海古籍出版社,1997:2561.

[19]吕思勉.中国制度史[M].上海:上海三联书店,2009:234.

[20]刘汝骥.陶甓公牍[M].殆知阁藏书:23、65.

[21]司马光.司马氏书仪[M].上海,商务印书馆,1936:54.

[22]朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983:27.

[23]史金波等译注.天盛律令[M].北京:法律出版社,2000:604.

[24]脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,1977:2918.

[25]曾枣庄.从文章辨体看古代散文的研究范围[J].文学遗产,1988 (4):45.

[26]李范文.西夏陵墓出土残碑粹编[M].北京:文物出版社,1984:3、5.

(作者单位:刘晔,宁夏大学中日联合研究所 ;穆旋 赵彦龙,宁夏大学人文学院 来稿日期:2015-02-05)