喀斯特水源保护区土地利用结构对水域的影响机制研究

2015-04-17杨振华赵卫权杨家芳周文龙

杨振华,赵卫权,杨家芳,周文龙,李 威

(1.贵州师范大学,贵州 贵阳550001;2.贵州省山地资源研究所,贵州 贵阳550001)

1 引言

土地利用/覆被变化对区域生态环境产生重要影响,并以累积的方式影响全球环境变化[1],湖泊、河流等水域作为独立的生态系统,具有航运、供水、灌溉、养殖、调节小气候等多种重要的功能,对人类的生产活动具有重要的意义[2]。对湖泊、河流等水域范围的动态变化研究是进行地表水资源开发利用、洪灾监测预报、水生态旅游景观开发、水生态系统保护的基础;同时,湖泊、河流等水域的变化能一定程度上反映区域小气候的变化,调节局部气候条件[3~5];因此,研究水域的动态演变过程,探究自然原因及人类活动对其变化的影响,具有重要的理论与现实意义。近年来,在土地利用/覆被变化的背景下,土地利用变化与水域动态监测的耦合关系,驱动机制及其对水文、水环境的影响研究引起学者们的广泛关注,并在研究方法与技术上取得一系列重要的成果。如陆志翔等土地利用转移矩阵和SWAT模型,分析土地利用发生变化对流域水文过程的影响及水文过程对土地利用变化的响应[6];吕方等、熊波等、张毅等采用RS和GIS空间分析的方法,对湿润区、干旱区湖泊水域面积和形态变化特征进行分析[7~9];张凯等、张洪等探讨了流域土地利用变化对水质、水环境及其时空分布的影响[10,11]。不难看出,以往的研究侧重于某一类大型水域(如湖泊)的动态变化,对于整个水源保护区的水域变化与各类土地利用的关系研究较少,水域面积变化直接表征区域水资源量的增减,对区域水资源利用、水环境保护起重要引导作用。

“两湖一库”(系指红枫湖、百花湖和阿哈水库的简称)水源保护区作为贵阳市最重要的猫跳河与南明河中上游分水岭地带的水源涵养地,其中,仅“两湖一库”的供水量就占全市供水量的60%以上,供水人口达120万,故水源保护区内水域面积发生变化直接影响区域生活、工农业用水补给量,对水源保护区的用水安全起关键作用。目前,对于“两湖一库”水源保护区的水域研究主要侧重于土地利用/覆被变化特征和湖库水环境监测与保护等方面研究,而对于“两湖一库”水源保护区水域动态变化的研究尚未发现。鉴于此,本文以1973(MSS)、1993(TM),2001(TM)和2010(ALOS)年4期遥感影像数据为基础,选取 “两湖一库”水源保护区水域变化幅度、分形维数变化指数、变化强度指数和土地利用转移矩阵等因子,基于景观分形理论和GIS的空间分析方法,计算和分析不同时期水域面积变化和形态变化指数及其土地利用类型的转移特点,探求土地利用/覆被动态变化与水域空间特征之间的关系。

2 研究区概况

红枫湖、百花湖和阿哈水库是贵阳市主城区的主要饮用水水源,简称“两湖一库”。本研究以乡镇行政区划为基础,结合“两湖一库”饮用水源保护区范围确定研究区域。该区域地处贵阳市西南部,红枫湖、百花湖的流域总面积为1 895km2。上游为红枫湖水源区,面积1 466km2,占流域总面积77.4%;中下游主要为百花湖湖区,面积429km2,占流域总面积22.6%,阿哈水库位于贵阳市南明河支流小车河上,坝址以上集水面积为190km2。其中流域内共14条入库支流,分属猫跳河与南明河水系,河网密度相对较大。

3 数据来源与研究方法况

3.1 数据来源与处理

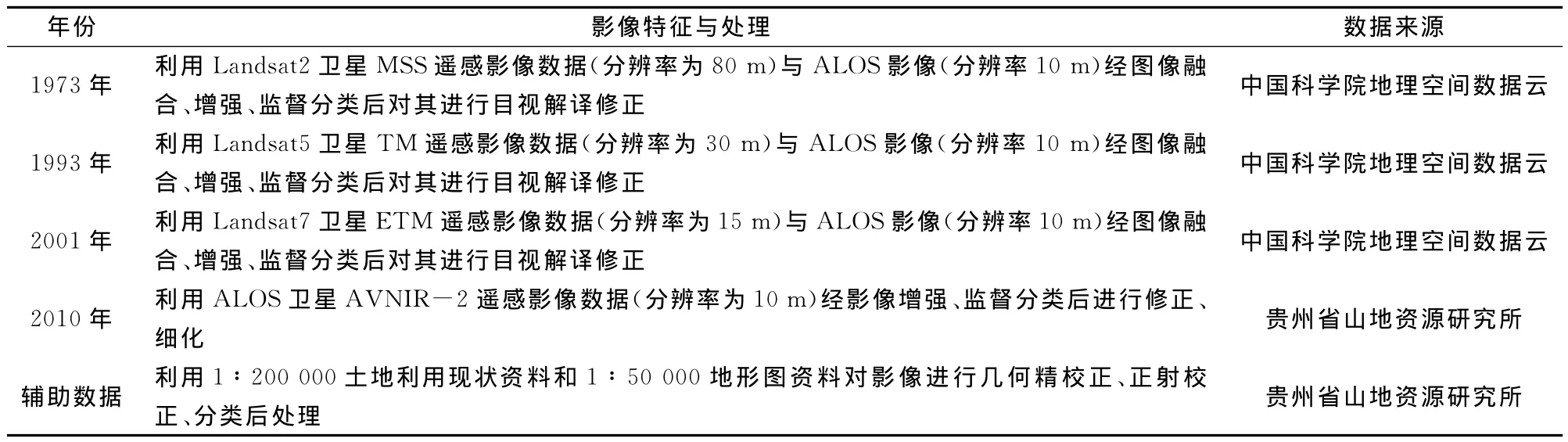

根据本次研究的需要和数据的可获取性,选取研究区域1973年的MSS影像、1993年的TM影像、2001年的ETM影像和2010年的ALOS影像为数据源(表1),利用ENVI5.1和ArcGIS软件对影像进行预处理、监督分类、交互式目视解译后得到研究区各年的水域分布图。由于4期遥感影像的时间分辨率相差较大,故在解译过程中参考了研究区域1∶200 000土地利用现状资料和1∶50 000地形图。根据《土地利用现状调查技术规程》和“两湖一库”水源保护区土地利用的实际情况,本研究在以上分级的基础上,结合水源地生态环境研究的需要,将研究区的土地利用类型进行归并处理,主要对旱地、水田、林地、建设用地、荒草地和水域6个类型进行统计分析[12,13],利用土地利用转移矩阵,得到不同时期的“两湖一库”水源保护区自然水域与其它土地利用类型转化面积[14]。

表1 数据来源与主要处理过程

3.2 研究方法

在利用ArcGIS和ENVI软件中对上述数据进行分析处理基础上,对“两湖一库”水源保护区的不同时期水域面积空间变化特征、变化强度(含分形维数)和土地利用转移矩阵进行分析。

3.2.1 自然水域面积变化

“两湖一库”水源保护区自然水域面积的变化[15]见图1,通过对湖泊总量变化的分析,可以在一定程度上了解水域的空间变化特征和总体变化趋势,水域变化幅度的具体计算公式为:

式中:C为研究时段内水域的变化总幅度,C>0,表明湖泊面积增大,C<0,说明湖泊面积减小;C为研究时段内湖泊的年变化幅度;Ub、Ua分别为研究末期和研究初期的湖泊面积;T为研究时段间隔年数。

3.2.2 自然水域分形变化

在进行景观格局研究中,通常会使用分形理论,借助景观斑块的分形维数来研究景观的复杂性。不同的实际地物,使用的分形维数的方法也不同,文章根据”两湖一库”水源保护区湿地湖泊的实际特点,采用面积/周长法求算景观斑块边界的分形维数[16],具体计算公式为:

式中:Df为景观斑块分形维数,其范围值在(1,2)之间,当数值接近1时,表明此时斑块的几何形状比较规则,形状简单,受人为干扰比较大;当数值接近于2时,表示斑块的几何形状无规律,形状比较复杂,受人类影响较小;P为“两湖一库”水源保护区自然水域周长;A为“两湖一库”水源保护区自然水域面积。

3.2.3 自然水域变化强度指数

水域变化强度指数,主要用于研究水域面积变化强弱的相对强度,探讨每个湖泊在不同时期的相对变化程度[17,18],具体计算公式为:

式中:E为水域变化强度,其取值范围(-1,1)之间,当E>0,表示水域面积增大,当E<0,表示水域面积减小;ΔAi为研究时段内第个水域面积变化;Ai为第i个水域的总面积;为时间变化值。

3.2.4 土地利用转移矩阵

为了更好地研究水域的动态变化,文章选用土地利用转移公式,分析不同时期的水域与其他土地利用类型的转移及转移概率[19],具体计算公式为:

式中:M为研究时段中从k时期到k+1时期土地利用变化面积为研究时段中k时期上述各类型土地利用面积;为研究时段中k+1时期各类型土地利用面积;i、j为表示不同的土地利用类型;在研究土地利用转移中公式(4)使用于土地利用类型小于10种的情况。

4 结果与分析

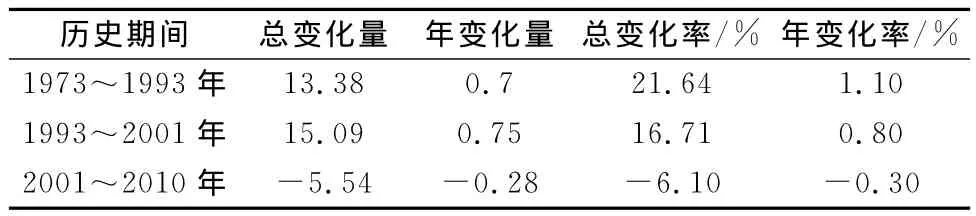

通过对“两湖一库”水源保护区1973年、1993年、2001年和2010年4期的遥感解译结果进行叠加,得到“两湖一库”水源保护区1973~2010年近40年间自然水域面积变化图(图1),并统计出历年水域面积变化状况(表2)。

表2 1973~2010年"两湖一库"水源保护区水域面积变化

4.1 水域面积变化及强度分析

从表2可以看出,“两湖一库”水源保护区1973年自然水域面积为61.82km2,1993年增加至75.20km2,2001年则达到84.75km2,28年间面积增加了28.47 km2,增加的幅度为46.05%,年平均增加量为1.05 km2,但到2010年减少至84.75km2,减少幅度为6.14%,年平均减少量为0.62km2。整体上出现“先增后减”的趋势,说明水域面积逐渐减少,人类活动对水域范围的影响越来越剧烈,其中在1973~2001年之间,水域面积的增加缘于农业人口的减少,湖泊、水库的滩涂地带耕地逐渐被废弃,水库水位上升,淹没滩涂等未利用地,水域面积得以扩展。在2001~2010年,水域面积减少,与水库区域旅游建设用地开发,工矿用地占用和城市需水量加大密切相关,随着红枫湖、百花湖等大中型水库工业、生活用水的取水量加大,直接导致水位下降,水域面积减少。

4.2 景观分形维数变化分析

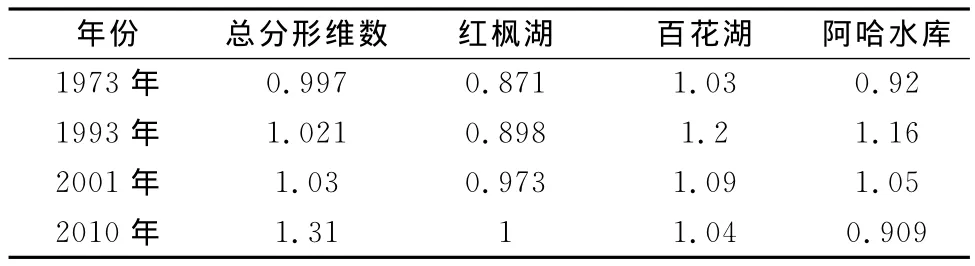

水域景观分形维数变化表征区域人类活动对水域的干扰程度。根据公式(2)计算出“两湖一库”水源保护区水域1973~2010年的总分形指数,为突出人类活动对“两湖一库”的水域变化特征,对“两湖一库”的分形维数分别进行计算(表3)。

表3 “两湖一库”水源保护区分形维数统计

如表3所示,“两湖一库”水源保护区水域总分形指数呈逐年上升态势,从1973~2010年总分形指数分别从0.977增至1.310,增幅明显,说明人类活动对水域的干扰程度不断加深,小型水域数量不断减少;红枫湖分形指数从1973年的0.871上升至2010年的1.0,说明人类活动对红枫湖自然水面的干扰程度加深,特别是近年来红枫湖风景名胜区,增加许多人工建筑设施,同时,红枫湖附近乡村居民点的扩张,更加速了水域面积的减小。百花湖与阿哈水库的分形指数值则呈现先增后减的变化特征,1973~1993年分形指数值增大,主要是由围湖造田、开垦滩涂等农业活动引起的,而1993~2010年百花湖与阿哈水库的分形指数又逐渐下降,原因在于产业结构调整,农业活动中退耕现象明显,再加上政府对水源地环境的保护。

4.3 水域结构转变类型分析

通过对“两湖一库”水源保护区自然水域的变化特征研究发现,”两湖一库”水源保护区1973~2001年自然水域总体面积呈不断增加,而2001~2010年又呈不断减少的趋势,其中,水域面积不断减小主要是由于“两湖一库”水源保护区在发展经济过程中不断围湖造田、扩建城市等造成的,所以,在此基础上分析“两湖一库”水源保护区自然水域与其它各种土地类型的转移矩阵,可以更加直观清晰地分析”两湖一库”水源保护区水域面积减小的原因和方向。

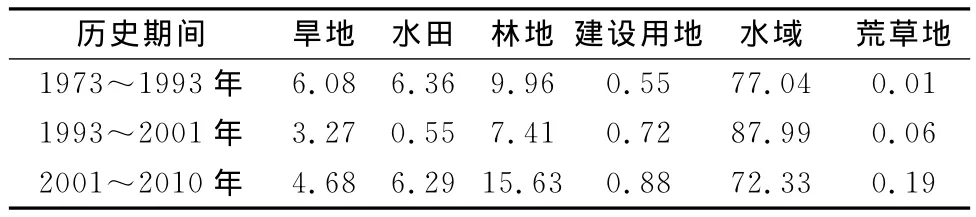

表4 1973~2010年“两湖一库”水源保护区水域转化矩阵/%

在表4中,1973~1993年间,“两湖一库”水源保护区自然水域面积的增加主要转化来自于耕地和林地,其中以转化为其他农用地耕地转化的比重最大,达到12.44%,其次为林地转化率达到9.96%,说明此时农业活动对水域的影响占主导地位,耕地撂荒现象开始出现,水域面积得以增加。1993~2001年水域变化幅度相对较小,水域拓展面积主要来源于林地和旱地,其中林地转化率为7.41%,旱地转化率仅达3.27%,说明耕地面积趋于稳定,退耕还湖中的耕地主要为旱地,水田较少。2001~2010年水域面积出现减少原因在于湖库水域面积自然性的减少,出露地表多被林地覆盖,耕地资源的再次开垦逐步开展起来,耕地的转化率从上一时期的4.82%骤升至10.97%,说明影响湖库面积起决定作用的在于区域水文径流量和农业活动,由于湖库水域绝大多数属郊区,远离城市建设用地扩张,因而,建设用地的转化率介于0.55%~0.88%之间。

5 结论与讨论

本文选取1973年、1993年、2001年和2010年4期遥感图像为基本数据,参考1∶200 000土地利用现状图和1∶50 000地形图,提取水域变化幅度、强度等指数,分析了“两湖一库”水源保护区区域自然水域动态变化过程以及自然水域与各类土地类型的转移变化特点,得出如下结论。

(1)“两湖一库”水源保护区水域总体面积呈先增后减的趋势,由1973年的61.82km2减小为2010年的84.75km2,近40年间面积共增加了22.93km2,年平均增加量为0.62km2;自然水域景观分形维数呈逐渐上升的趋势;自然水域变化强度呈先增大后减小的趋势,其中以1992~2002年的变化强度最为突出,变化强度达-2.89;自然水域与土地利用类型转移中,时间上“两湖一库”水源保护区自然水域主要转换为耕地和林地,总体上,林地转换面积最大,其中以2001~2010年研究时段最为突出。

(2)“两湖一库”水源保护区自然水域的变化是自然因素和人为因素共同作用的结果;自然因素中,气候变化直接或间接影响自然水域数量的收入和排出,是“两湖一库”水源保护区自然水域变化的重要因素;人为因素中,农田开垦与撂荒、旅游资源开发等人类的活动对自然水域的变化有很大的影响。

(3)城市经济发展过程中,城市的扩张与自然水域面积和形态的变化有密切的联系,而自然水域作为“两湖一库”水源保护区湿地重要的生态系统组成部分,其健康发展对“两湖一库”水源保护区湿地的保护和“两湖一库”水源保护区地区经济的可持续发展具有重要的实践意义,本文对“两湖一库”水源保护区自然水域的保护提出以下建议:应当遵循统筹兼顾、科学利用、保护优先、协调发展的原则,统筹自然水域保护与经济建设,促进二者的协调发展,构建水域保护监测体系;最后还要尽可能地减少人为主观干预,促进“两湖一库”水源保护区自然水域的健康可持续发展。

[1]倪绍祥.土地利用/覆被变化研究的几个问题[J].自然资源学报,2005,20(6):932~938.

[2]周 驰,何隆华,杨 娜.人类活动和气候变化对艾比湖湖泊面积的影响[J].海洋地质与第四纪地质,2010(2):121~126.

[3]许 诗,刘志明,王宗明,等.1986~2008年吉林省湖泊变化及驱动力分析[J].湖泊科学,2010,22(6):901~909.

[4]阿布都米吉提·阿布力克木,阿里木江·卡斯木,艾里西尔·库尔班,等.新疆车尔臣河流域水域的宏观变化及其影响和驱动因素[J].冰川冻土,2015,37(2):480~492.

[5]赵广举,张 鹏,高俊峰,等.长江下游典型水域湿地近百年变化分析[J].长江流域资源与环境,2006,15(5):560~563.

[6]陆志翔,杨永刚,邹松兵,等.汾河上游土地利用变化及其水文响应研究[J].冰川冻土,2014,36(1):192~199

[7]吕 方,杜 婷,杨 俊,等.1982~2012年南四湖水源保护区自然水域演化分析[J].资源科学,2014,36(4):848~855

[8]熊 波,陈学华,宋孟强,等.基于RS和GIS的沙漠湖泊动态变化研究——以巴丹吉林沙漠为例[J].干旱区资源与环境,2009,23(8):91~98.

[9]张 毅,孔祥德,邓宏兵,等.近百年湖北省湖泊演变特征研究[J].湿地科学,2010,8(1):15~20.

[10]张 洪,黎海林,陈 震.滇池流域土地利用动态变化及对流域水环境的影响分析[J].水土保持研究2012,19(1):91~96.

[11]张 凯,王润元,张 勃,等.区域土地利用变化的水资源效应研究--以黑河中游地区为例[J]土壤,2008,40(1):51~56

[12]龚文峰,孔 达,范文义,等.松花江流域哈尔滨段土地利用时空格局演变特征分析[J].农业工程学报,2009,25(8):249~255.

[13]郭宗锋,马友鑫,李红梅,等.流沙河流域土地利用变化研究[J].水土保持研究,2006,13(1):144~147.

[14]黄浦江,刘艳芳,刘 畅,等.基于RS与GIS的武汉城市湖泊演化研究[J].生态环境学报,2012,21(9):1 588~1 593.

[15]张 杨,刘艳芳,丁 庆,等.1996~2006年武汉市土地利用/覆被变化研究[J].生态环境学报,2010,19(11):2 534~2 539.

[16]曾忠平,裴 韬,彭兰霞.武汉南湖湖区土地利用结构信息熵与湖泊形态变化分形分析[J].资源科学,2008,30(7):1 061~1 067.

[17]Maloney W,Mendez J.Measuring the Impact of Minimum Wages.Evidence from Latin America[A].Heckman J.Law andEmployment:Lessons from Latin America and the Caribbean[M].Chicago:University of Chicago Press,2004.

[18]万 玮,肖鹏峰,冯学智,等.近30年来青藏高原羌塘地区东南部湖泊变化遥感分析[J].湖泊科学,2010,22(6):874~881.

[19]McGarigal K,Marks B J.Spatial Pattern Analysis Program forQuantifying Landscape Structure[D].Corvallis:Oregon State-University,1994.