冲突与交融

——苏州园林艺术精神解析*

2015-04-15王文瑜

王文瑜

(苏州科技学院 传媒与视觉艺术学院,江苏 苏州 215021)

冲突与交融

——苏州园林艺术精神解析*

王文瑜

(苏州科技学院 传媒与视觉艺术学院,江苏 苏州 215021)

“隐而未隐”的矛盾思想确立了“城市园林”的设计定位,“壶中天地”的空间矛盾催生了“移山缩水”的营造手法,矛盾与冲突所产生的戏剧性变化推动了明清文人园林艺术的发展。冲突触发了升华,而升华过程要得以实现则离不开主客交融层次的不断递进。冲突与交融既是艺术精神作用于苏州园林的动力来源,又是苏州园林体现艺术精神的动态表现。正是在它们的共同作用下,苏州园林才能获得如此之高的艺术造诣。

冲突;交融;苏州园林;艺术精神

一、苏州园林艺术中的冲突

苏州园林历来被人们誉为中国艺术史上的璀璨明珠,然而,苏州园林之所以能获得如此大的成就,离不开其设计背后发生的一系列冲突与矛盾,这也是苏州园林艺术精神至关重要的一面。事实上,正是这些冲突与矛盾的作用才激发与升华了苏州园林的艺术造诣。我们所看到的园林虽然以静态的形式呈现,但这种静态事实上是冲突中各影响因子在张力与压力作用下所表现出的一种平衡状态。

(一)隐而未隐的思想冲突

在中国“伦理—政治”相统一的文化结构范式下,文人将“外王内圣”作为人生的最高理想。然而,明代政治环境的黑暗腐朽将士人们渴望“外王”而不得的矛盾推向了高点。于是,在明代,不少士人开始仿效孔子所称赞的蘧伯玉“邦有道,则士,邦无道,则可卷而怀之”(《论语·卫灵公》),过上了隐逸的生活。然而,隐逸文化的内涵发展到明代已不再是单一的“隐”,而是衍生出了不同的内容。

一是以“仕”为目的的“隐”。最著名的也是最成功的当属姜子牙与诸葛亮,隐而未隐,不鸣则已,一鸣惊人。其实,这种情况在历史上屡见不鲜,如《后汉书·岑熙传》记载:“迁魏郡太守,招聘隐逸,与参政事,无为而化。”二是以“怀”为目的的“隐”。 “君子处世,遇治则仕,遇乱则隐”(《汉书新注》)。乱中“怀之”,先保全自身,不同流合污,待到有用之时再出仕,一展雄图。这种“隐”主要是士大夫阶层维持独立人格而使用的一种计策,也是一种沉默的抗议,虽是隐遁但透着积极的态度,仍抱有希望。三是以“遁”为目的的“隐”。这种隐是对黑暗现实的消极逃避态度,往往因受到多次压制,怀才不遇而最终对现实心灰意冷,转而纵情于山水诗画间,虽是消极应对,透着一股无奈。如宋代的苏舜钦《独游辋川》中所述:“隐逸何曾见,孤吟对古松。”但是,这些隐士仍然保留着士人阶层的独立人格,因此在文学艺术领域多有贡献。四是以“逸”为目的的“隐”。这种隐士真心求隐,并在隐中获得人生感悟与价值。在这其中,道家思想即为典型,有“为我利己”“欲洁其身”的杨朱,亦有“逍遥游于天地间”“无为无我”的庄周。

明清时候的文人园林更多的是士人在“仕”及“怀”为目的的隐逸思想作用下的产物。这种“隐”可以用白居易的“中隐”概念来概括:“人间有闲地,何必隐林丘”,“似出复似处,非忙亦非闲。唯此中隐士,致身吉且安”[1]248。“中隐”在明清曾盛行一时,事实上它只是一种妥协与权衡的产物。这种思想表现的直接载体就是“城市园林”。

“中隐”不是真的“隐”,而是一种两全的、游离于“入仕与出仕”之间的生活方式。因此,在“中隐”思想指导下的士人所选择隐逸的地点也不是真的世外桃源,而是建造在市井中的“城市园林”。在闹市中辟一块闲静之地,营造山水意象园林,是满足士人“中隐”生活方式的最好选择。园林是隐逸在俗世中的世外桃源,它虽是冲突的产物,但却消融了部分矛盾,为文人在思想上寻到了一处折衷点,甚至在文人的精心营造和发展下,使“出”与“处”、“仕”与“隐”的两极对立关系获得了超越,开辟了另一番相对自由的精神空间。从明清时期士人“中隐”思想的内涵来看,人们所熟知的“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”并不是一种偶然。无疑,当时的苏州城就是文人营造城市园林的绝佳场所。

明清时期的苏州“最是红尘中一二等富贵风流之地”[2]7,是全国最大的商业城市之一,其经济的繁荣主要体现在便利的交通运输、密集的人口、丰富的物产等方面。同时,苏州也是历来文人荟萃的地方,状元、进士不胜枚举,被冠以“地灵人杰”的美誉,有以文征明为代表的崇雅尚古的雅士,有以唐伯虎为代表的风流不羁的狂士,更有冯梦龙、仇英等关注世俗的文士。这里完全符合白居易《池上篇》所述的“有室有堂,有船有桥,有书有酒,有歌有弦。有叟在中,白须飘然。识分知足,外无求焉”[3]的要求,为文人提供了能够排遣心中不忿与抑郁、既物资充盈又能悟道修身的圣地。

在成熟的园林营造技术与文人所推崇的“中隐”文化的碰撞下,明清苏州园林创下了辉煌的艺术成就。从著名的拙政园、网师园等园林名字的由来便可体味出苏州园林与“中隐”思想间千丝万缕的羁绊。“拙政园”取晋代潘岳《闲居赋》中“灌园鬻蔬,以供朝夕之膳……此亦拙者之为政也”之意,表达了园主仕途失败的自嘲之心。“网师园”之网师为渔夫、渔翁的意思,喻“渔隐”之义。可以说,是社会现实与人生理想之间的冲突造就了明清的园林文化。而选择“中隐”的隐逸生活方式一方面表明了文人对现实命运的妥协,另一方面也体现了文人对逆境下能够维系自身独立人格的渴望,是其隐而未隐思想冲突的集中体现。

(二)似山非山的营造冲突

“壶中天地”用来形容园林是极为贴切的,在充满浪漫主义色彩的道家故事中,它是一处虽局限在小壶中却分外美丽的世界。《后汉书·方术传下》:“(费长房)曾为市掾。市中有老翁卖药,悬一壶于肆头,及市罢,辄跳入壶中。市人莫之见,唯长房于楼上睹之,异焉,因往再拜,奉酒脯。翁知长房之意其神也,谓之曰:‘子明日可更来。’长房旦日复诣翁,翁乃与俱入壶中。唯见玉堂严丽,旨酒甘肴盈衍其中,共饮毕而出。”[4]“壶中”展现的是外界的束缚,表明在外部环境的压力之下,士人仅能隔绝外界、偏居一隅、固守弹丸之地的无奈。“天地”表现的是内在的张力,展现了士人在有限空间中发挥最大才能的恣意洒脱。在“壶中天地”中,士人能够暂时摒弃烦恼与束缚,最大程度地获得相对意义上的自由,成全其对儒家“内圣之道”根深蒂固的执着。

空间概念的强烈反差是“壶中”与“天地”激烈冲突的现实表现,而经过“移山缩水”的设计手法精心营造的园林空间则完美地在这组矛盾关系中找到了制衡点。黑格尔说:“外在事物,自然环境以及它的景致都只应看作次要的附庸的东西,其目的在于帮助发挥情致。因此,自然主要地应该用来起象征的作用,使真正要表现的那种情致可以透过自然而引起回响。”[5]296明清园林中的叠山筑水之所以能创造另一个自然,并不是因为其对真山真水缩小比例的写实模仿,而是因为其通过对真山真水高度概括与抽象的写意手法集中体现了真实自然的内在特质。赏园之人在以经验积累及知识构架为基础的认知活动下,抓住这些内在特质,通过联想、想象便能获取富有象征意义的“第二自然”*“审美对象的世界,不是主体所知道的世界,而是主体在其中认识到自己,并且通过它实现自己的世界。”参见杜夫海纳:《审美经验现象学》,韩树站译,北京:文化艺术出版社1996年版,第449页。印象,最终与筑园者产生情志上的共鸣。

在苏州园林中,似山非山的冲突在其营造小景中比比皆是。例如,在留园的书斋庭院“揖峰轩”中,有处建筑名曰“石林小屋”,坐南朝北面向中庭园景,其东南西三面墙分别对三处天井开窗,仿如悬挂了三幅内容各异的壁画,东为芭蕉,西是竹丛,雨打芭蕉叮咚,风吹竹林沙沙,乃天籁做伴;南边假山隔窗与北面主园山石“鹰犬斗”相映照,成镜中景之匠意,显壶中园之景深,大大拓展了小屋的内在空间。这里所说的“鹰犬斗”为“揖峰轩”中庭一处假山小品,假山堆砌如鹰犬之形,而在主园的南面,石林小屋墙壁空窗后的天井中,设计者别具匠心地另堆置了一处相似的假山石,使两处假山石相呼应,空窗宛如镜面,真真假假,虚虚实实,增加了整个庭院的景深,真正地在“壶中”构筑了似山非山的奇妙天地(见图1)。此外,留园还有一处太湖石名曰“冠云峰”,池心小岛名曰“小蓬莱”,从再现真实自然景观来说,这些模仿近于儿戏,然而从表现审美情感和意趣来看,它们都是真正的艺术创作。

图1 留园“揖峰轩”庭院

移山缩水的营造手法完美地消解了强烈的空间反差与冲突,掩盖了文人困于“壶中”的无奈,弥补了其退求其次的遗憾。可以说,正是交织的矛盾造就了明清园林艺术设计手法的独特魅力。

(三)冲突下的权衡与升华

“隐而未隐”的矛盾思想确立了“城市园林”的设计定位,“壶中天地”的空间矛盾催生了“移山缩水”的营造手法。因此,是矛盾与冲突所产生的戏剧性变化推动了明清文人园林艺术的发展。从这一意义上来说,园林艺术实际上一开始就是文人在一系列条件制约下所做的权宜之计。但是,在不断收缩的冲突力作用下,文人的创造潜力被无限激发,他们渐渐在园林营造的过程中从物质桎梏的现实中获得了精神层面的自由。也就是说,园林客观存在的围墙虽然束缚了文人的发挥,但是其内部空间所营造的“第二自然”却解放了文人的精神世界。在这里,冲突触发了升华,而升华过程要得以实现则离不开主客交融层次的不断递进。

二、苏州园林艺术中的交融

在园林艺术研究中,常用“主客同一”、“体用不二”、“无我之境”、“天人合一”等词来描绘园林的艺术境界,但这种境界又是如何达到的呢?这就要归功于“交融”的作用。中国美学中的“物境、情境、意境” 三个艺术境界,为我们划分了主客交融境界的三个层次,通过分析这三个层次的形成,可以较为清晰地诠释“交融”这一影响园林设计的重要艺术精神。

(一)能指和所指形成的交融单元

在研究园林设计中的主客交融现象时,我们可以运用符号学中的概念,将具有对应关系的一组能指和所指作为一个交融基本单元。在这里,能指是我们通过自己的感官所把握的园林实在的物质形式,所指是园林设计者对园林实在涉及对象所形成的心理概念。因为一组对应的能指与所指是一体两分、不可分割的,因此,他们分别指代的客体物质与主体思想也就具备了交融的形态。

能指与所指之间的关系存在任意性。在保证了各自的独立性前提下,一个孤立的“能指”可以指向多个“所指”。也就是说,我们可以通过同一个“能指”对应多个不同的“所指”显现出来的差异性,将交融的不同基本单元按照所指内涵的不同分出递进层次。例如,能指1“画案的物质形式”和所指1“‘画案’这个名称概念”是一组对应关系,它们共同组成一个基本单元,同时能指1还可以与所指2“作画的工具”、所指3“古雅质朴的风格”、所指4“文人生活方式的象征”、所指5“文人价值实现的象征”等组成不同的对应单元,这些基本单元之间因所指内涵的不同显现出了明显的层次差异,最终可以构成主客交融的不同境界。

以苏州留园书斋“揖峰轩”主建筑西隅的一处湖石环境小品“独秀”所营造的书斋意境为例,这里的“能指”是高瘦的湖石形象,根据认知水平不同,我们可以分别得到不同的所指。从湖石知识出发可以获得湖石种属概念的“所指”;依据赏石经验和审美素养可从“瘦、漏、透、皱”的评价标准中获得有关湖石艺术价值的“所指”;在历史和文学记忆的提取下可根据“独秀”之名联想到朱熹“前揖庐山,一峰独秀” 的诗句,获得湖石文化内涵的“所指”;同时还可通过联想、推理等思维能力从诗句中品味园主向往“独秀”的高洁情操,获得湖石象征意义的“所指”。这样就可以从园林空间所营造的不同层次的境界中体现出园主的设计思想。

(二)认知水平影响下的交融提升

认知水平(个体对外界事物认识、判断、评价的能力)的高低直接影响人对“能指”所产生的心理概念即“所指”的内涵深浅。也就是说,园林设计者本身的认知水平越高,园林艺术所能到达的境界也就越高。明清园林的营造是在文人指导下进行的,而文人在实践经验、知识水平、思维能力、信息储量等因素影响下具备了相当高的认识水平,并在此基础上形成了独到的设计思想。也正因为如此,明清的文人园林才能取得如此高的艺术造诣。

文人在营造园林时赋予了主客交融达到最高境界的可能,但由于受到自身认知水平的影响,不同的人对所见同一能指产生的心理概念也是不同的。赏园者的认知水平越高,他们所能体悟的园林交融境界也就越高,就越有可能与园林设计者产生思想情感上的共鸣。而在明清园林建造初期,设计者与使用者的同一性使园林成为了文人自我沟通的情境空间,这就为文人的自我超越、思想升华提供了条件。

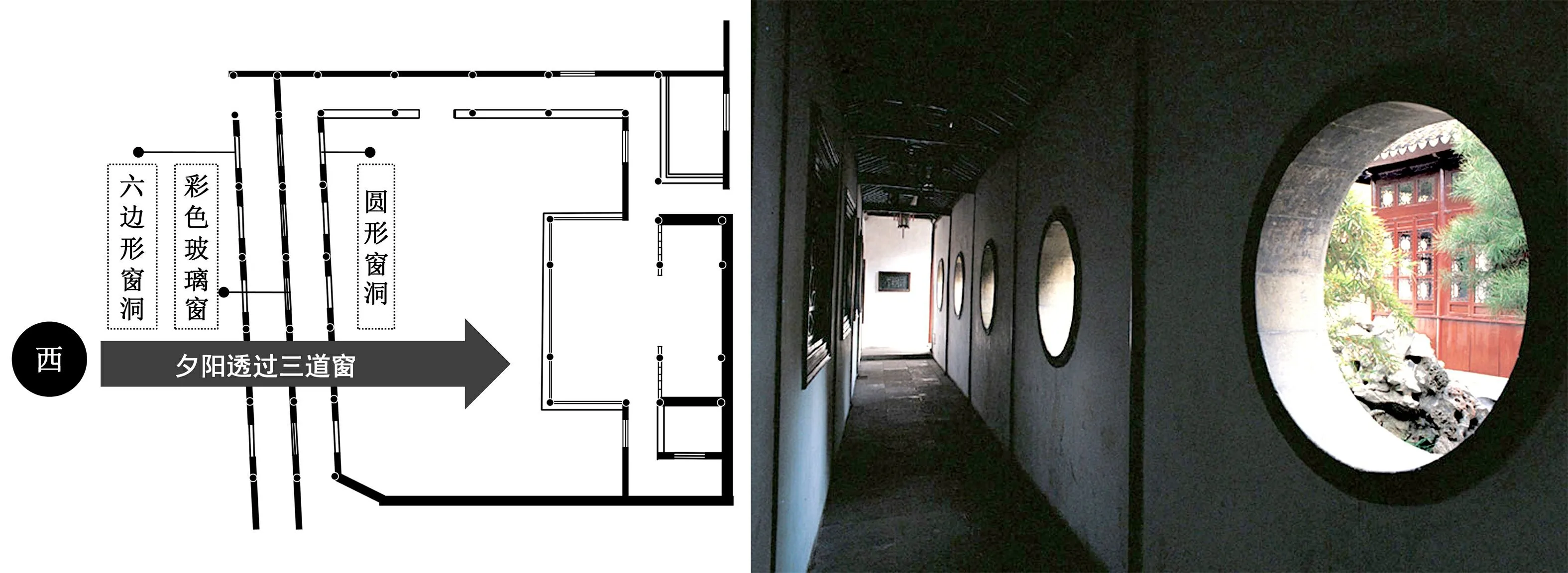

苏州园林狮子林中,有一处名为“立雪堂”的简单庭院,仅由中部主院和入口处的一处天井组成。庭院主建筑“立雪堂”坐东朝西,庭院南北两墙均为实体墙,与外界隔离,仅在北墙靠东侧开一门洞。这处庭院的精华部分在西侧复廊(两条走廊中间隔一道墙)。其中,复廊的西廊与山林景区相邻,廊墙开五扇六角形窗洞,东廊则依靠“立雪堂”庭院,廊墙开五扇圆形窗洞,中间隔墙则对应东西两廊墙所开窗洞置五扇玻璃彩窗。这样,无论是从立雪堂庭院向东园街景,还是从复廊欣赏立雪堂院内景观,都将透过虚虚实实的窗洞屏障,感受到若隐若现、韵致无穷的风景(见图2)。夕阳西下,阳光透过复廊窗上的彩色玻璃入到院中,色彩斑斓的光影随着光线的变化而变化,园中景致的动态美展现眼前,这就是“物境”。如若发挥想象,将这些光影与梦境、幻影相连,那么似梦非梦的感受便将我们引入了“情境”。若是对狮子林与佛教文化之间的渊源有所了解,并对佛法有所感悟的话,那么便会遁入“世间一切法,如梦幻泡影”的佛学“意境”之中。而对“立雪堂”之三个境界的递进感悟便是认知水平对艺术精神交融影响的实在展现。

图2 狮子林“立雪堂”复廊

(三)交融下的三种境界

“物境”、“情境”、“意境”三个层次常常被用作中国古典艺术在美学上所达到境界与层次的评价标准。“三境说”在王昌龄处得到了较为系统的诠释与总结。王昌龄在《诗格》中指出:“诗有三境:一曰物境,二曰情境,三曰意境。物境一:欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心。处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。情境二:娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。意境三:亦张之于意,而思之于心,则得其真矣。”[6]他进一步对由“境”产生的“思”做了对应阐述:“诗有三思:一曰生思,二曰感思,三曰取思。生思一:久用精思,未契意象。力疲智竭,放安神思。心偶照境,率然而生。感思二:寻味前言,吟讽古制,感而生思。取思三:搜求于象,心入于境,神会于物,因心而得。”[6]在现代艺术设计研究中,“三境说”仍然为学者们广为应用。然而,在对其进行归类划分时,依旧会遇到中国文化所特有的模糊性与暧昧性问题,何为“物境”、何为“意境”常常依附于研究者个人的理解。其实“三境”的形成是存在内在规律的,我们可以尝试运用上文所构建的交融模式理论模型并结合马斯洛的需求层次划分法对“三境”进行重释(见图3)。

我们可以把一组对应的“能指”与“所指”组成的基本单元理解成一个“境”;“境界”就是这些“境”根据认知水平和需求满足情况的相近及相似性要求所凝聚而成的集合。不同的认识水平与需求层次将“境”归类分成不同的“境界”,于是就有了“物境”、“情境”、“意境”三个层次的区别。马斯洛将人类的需求划分为生理、安全、社会、尊重以及自我实现五个层次。这五个层次是可以与“三境”进行对应的。

图3 交融下的三种境界

事实上,“三境说”不仅可以用来描述不同艺术作品所达到的境界,同时也能用来描述同一艺术作品由不同欣赏者所领悟的不同层次。“物境”是能指“物质形式”与所指“名称概念”、“功能作用”等基本单元的集合,满足人们生理、安全等物质层面的需求。园林环境中的各种物质实体与功能表征便是“物境”形成的空间基础。“情境”是能指“物质形式”与所指“风格特征”、“关联事件”等基本单元的集合,主要满足人们审美、归属及社会关系等方面的需求。园林设计的艺术价值、社会价值等在“情境”中得以体现。“意境”是能指“物质形式”与所指“理想寄托”、“象征意义”等基本单元的集合,满足了人们自我实现方面的需求。“意境”的营造与领会需要依靠特殊的实践经验与人生体悟才能得以实现。事实上,园林艺术的价值就是在情理交融不断升华最终达到理想“意境”的高度之后才获得了更加超然的地位。

值得注意的是,我们虽然人为地给“三境说”定下了划分的标准,但这并不代表“三境说”在客观上真实存在着是非的边界。我们在研究过程中运用“层次”把“和”之对象用“分”来研究,其目的是为了使研究思路更加清晰,使研究方法有迹可循,保证研究具备普遍的参考价值。然而,在做研究总结时,仍要把“三境”作为整体之“和”来收尾,才不失中国艺术文化的精髓。

三、冲突与交融的共同作用

冲突与交融既是艺术精神作用于苏州园林的动力来源,又是苏州园林体现艺术精神的动态表现,正是在它们的共同作用下,苏州园林才能获得如此之高的艺术造诣。李泽厚说:“人所欣赏的自然,并不是同人无关的自然,而是同人的精神生活,人的内在情感要求密切联系在一起的自然……而是人类对自然的审美意识的一个重大发展,对自然与人之间有某种内在的同形同构的对应关系的发现。”[7]147在影响造园的一系列因素的冲突作用下,人们通过似山非山的营造手法对园林的物质世界进行了理想化的改造,创造了“第二自然”。而在符号与意义、主体与客体的不断交融与升华过程中,文人又进一步对“第二自然”进行理想化,所得到的超脱现实桎梏的精神上的自由世界即可称为“第三自然”。

“师教中有言:须弥纳芥子,芥子纳须弥。须弥纳芥子时人不疑,芥子纳须弥莫成妄语不?” “芥子须弥”形容了“第三自然”这个空间的有限与无限、世界的物质性与精神性之间矛盾消解与交融升华的状态。李渔在《闲情偶寄》中说道:“是此山原为像设,初无意于为窗也。后见其物小而蕴大,有‘须弥芥子’之义,尽日坐观,不忍阖牗。”[8]186这是从“第二自然”维度对芥子须弥的诠释:小小一扇框画窗,纳万千景物于内。如若坐此观景之人心境与情境交融,体悟“凡尘顿远”之意境,就会感受到冲突交融下的“第三自然”:园景之小纳襟怀之大。

综上所述,冲突和交融是苏州园林艺术精神的核心价值与集中体现,也是园林实现其艺术造诣的关键因素。来自思想环境、政治环境以及社会环境多方面的压力将文人的活动压缩到了一个相对比较局促的范围之内,在现实物质世界表现为有限的园林空间。然而,这并没有使文人灰心丧气,放弃自我,他们将大量的剩余精力投入到了园林营造当中去,于是,冲突产生的矛盾力转化成了一种推动园林艺术精神升华的上升力,这种向上趋势在簇合主客交融的凝聚力作用下不断攀升。最终,这种升华在文人更高层次的需求进一步获得满足之后,将他们从现实的桎梏中解放出来,使其在精神世界中获得了人格的自由与解放,实现了自我价值。

[1]王毅.中国园林文化史[M].上海:上海人民出版社,2004.

[2]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,1982.

[3][唐]白居易.白居易文集校注[M].北京:中华书局,2006.

[4][宋]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,2014.

[5][德]黑格尔.美学:第一卷 [M].朱光潜,译 .北京:商务印书馆,1996.

[6]卢盛江.文镜秘府论研究[M].北京:人民文学出版社,2013.

[7]李泽厚,刘纲纪.中国美学史:第一卷[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[8][清]李渔.闲情偶寄[M].沈勇,注.北京:中国社会出版社,2005.

(责任编辑:周继红)

2014-10-20

王文瑜,女,苏州科技学院传媒与视觉艺术学院讲师,文学博士,主要从事设计艺术学、设计历史及其理论研究。

TU986

A

1672-0695(2015)03-0060-06