佛山藏在山水里的红色记忆

2015-04-10王鑫摄影何林隆

文/王鑫 摄影/何林隆

佛山藏在山水里的红色记忆

文/王鑫 摄影/何林隆

蓝天绿树映衬下的佛头山,颇有“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的禅意

耀眼的红色无疑是佛头山的主色调

提到平昌佛头山,人们很容易想到“革命圣地”“红色旅游”之类的关键词,但却忘了它还是巍峨米仓山脉的一段。行走在佛头山,红色文化和绿色景观如影随形,这些湮没在臆想之外的美丽,不时地修正着我此前的种种观念,让我一路惊喜,并一路思索。

长久以来,我们对很多的地方形成了固化的认知模式;往往仅凭一张标签、一枚符号、一个关键词,便轻率地将这些地方从多元化的世界中剔除,想当然地以为,想当然地猜测,想当然地臆断。而信息传播的日趋便利,也更强化了我们这种“标签化”的认识,我们用我们的“想当然”错过了这个世界的多元与美丽。同时,“标签化”的认知也使得我们的旅行乏善可陈——越是出类拔萃的景观,越是大名鼎鼎的城市,随着信息传播的日渐发达而变得广为流传,似乎渐渐地没有惊喜可言。如今,面对这些无数次出现在画册和明信片中的景观,我们多半只会像两千年前的凯撒大帝一样,发出“我来了,我看见了”的无谓感叹。那么,我们给这个世界贴上的种种标签,真的能为外面标识出一个更准确、更清晰的认识轮廓吗?答案是否定的。

有时候,一个地方的标签越是固定和单一,它带给我们的惊喜也就越多。正如位于平昌县的佛头山,一处再典型不过的红色革命圣地,却让我们在一路上都收获着红色之外的惊喜与意外。那些飘渺的云海、那些神秘的佛光、那些动人的传说、那些奇秀的山水,虽不足以称奇,却同样富有特色,让我们在感受浓郁的红色文化之余,感到了一种别样的旅行满足,从而有了一种发自内心的感悟与思考。

红色英魂照耀青山

“三二年,腊月天,徐向前领兵进巴山,一仗打到得胜山,受苦人民心欢喜,江口红了半边天。”这首红军歌谣《红了半边天》中提到的“江口”,就是今天的平昌县。作为川陕革命根据地的腹心地带,平昌县红色文化资源极其丰富,现有红军战斗遗址、遗迹103处,红军标语3000余幅,红军文化深厚。在这些多如牛毛的红色文化资源中,以佛头山文化产业园红色文化区最为著名。

采访车行进在初夏的巴山细雨中,光洁的柏油路面被雨水冲刷得乌黑铮亮。远处的佛头山绵延不绝,好似一尊巨大的卧佛横卧在天地之间,散发着无声的威严。细雨似雾,远山如黛,山上山下的苍松翠竹绿得深沉,仿佛一片墨绿色的帷幕,将佛头山笼罩其中。离佛头山渐渐近了,汽车放慢了速度,路边的田园、房屋沐浴在亮晶晶的雨丝之中。窗外的雨中,高矮各异的建筑物静静的,似乎乐意于接受雨丝的洗礼以保持一种恒久的洁净。这里的山、这里的林、这里的房屋与道路,都被清晨的细雨抹洗一遍。近处的景物若隐若现,仿佛是色彩鲜明的水粉妙作,给人一尘不染的舒畅感觉。远处,刚刚还清晰可辨的翠绿山峦,陡然间就笼罩上了乳白色的雾气,被雾气罩住的山头朦胧一片。在半山腰,洁白的有如细纱的云雾缠绕着、飘缭着、舞动着;还没被浓雾覆盖的部分,仍然是绿意逼人,层次分明,令人叫绝,又让人想到那是天公随意而为的典型的中国写意。

从伯坚广场出发,沿着笔直的上山步道,很快便到了刘伯坚烈士祭拜广场。在苍松翠柏中,玉兰花形的烈士纪念碑直插蓝天,彰显着“忠魂盛开革命花,正气凛然照万代”的主题。碑高23.55米,碑座用红色花岗石铺贴,寓意平昌红色沃土出英才,碑体为三块洁白水刷石面立柱,上为变形花瓣,寓意烈士的高风亮节及为党为国的不朽功勋,中为含苞待放的鲜红花蕾,内装灯光,寓意烈士英年早逝而光照千秋。广场内铺设红色地板砖向人们昭示“川北杜鹃赣南血,烈士精神砾古今”的不朽精神。碑座正面是邓小平亲笔题写的“刘伯坚烈士纪念碑”八个鎏金大字,在微微细雨中散发出熠熠光辉。碑座背面白色大理石上镌刻着当时年已八旬的黄镇用三个月时间撰写的1:1大小的碑文。碑文记录了刘伯坚烈士的一生,字里行间无不透着一份缅怀之情,读之令人动容。

穿过红星广场,再上去一些便是刘伯坚烈士纪念馆了。刘伯坚烈士纪念馆占地600平方米,由主纪念堂、接待室、放影室、展厅四部分组成。主纪念堂有一尊刘伯坚烈士的铜像,铜像下镶嵌有《带镣行》诗歌和刘伯坚烈士“生是为中国,死是为中国”的座右铭。展厅“风云际会伟人初、点石成金西北军、宁都起义惊天下、镣歌浩气贯长虹”四部分充分展示了刘伯坚的生平事迹,是全国100个红色旅游经典景区,全面而生动地展示了“为新中国成立作出突出贡献的英雄模范”刘伯坚的生平事迹和革命伟绩。刘伯坚是中国共产党的早期优秀党员、中国工农红军早期优秀将领、无产阶级革命家,毛泽东称他是“我党我军政治工作第一人”。

刘伯坚烈士铜像及《带镣行》诗歌

纪念馆的大厅正中塑有一尊刘伯坚烈士的铜像,铜像两侧是一幅“生是为中国,死是为中国”的对联,彰示了刘伯坚烈士伟大的革命抱负和无畏的献身精神。纪念馆的外幕墙上,镶嵌着刘伯坚烈士《带镣行》手迹,气吞山河。该诗还作为经典音乐舞蹈史诗《东方红》的有机组成部分,被收录进上海市中小学生爱国主义教育教材。此外,馆内还安放着刘伯坚烈士汉白玉雕像,展陈刘伯坚生前的珍贵照片、遗物、亲笔书简1000余件,史料丰富,资料翔实,系统展示了刘伯坚烈士“生是为中国,死是为中国”的光辉的一生、战斗的一生。细数着参展的每一件物品,回看着每一段介绍,回忆着当时的情景,就仿佛看到了当年腥风血雨的时代画面,历史如此惨烈,怎能不震撼人心?

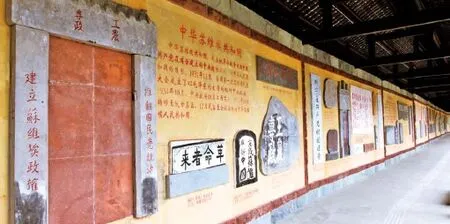

从烈士纪念馆上去就是烈士足迹广场,广场左边是星火长廊,右边则是中国工农红军石刻标语园。中国工农红军石刻标语园无疑是整个红色文化园中最浓墨重彩的一笔。中国工农红军石刻标语园占地面积100余亩,是以红军石刻标语为主题的红色旅游景区,共收录展示来自红一、红二、红四方面军在第二次国内革命战争时期的12大苏区16个省79个县共1200余幅的红军石刻标语,以及来自于黄镇长征红军壁画漫画集和《红色中华报》《红星报》上刊登的漫画……每条标语、每幅漫画后都藏着一个感人的故事,反映着各大苏区的一个重大历史事件。标语园区根据功能分为六大片区,即红旗广场、川陕苏区平昌县革命文物陈列馆、红军标语长廊、绿化景观区、红军街、游客接待区域,根据标语形式分为石刻类、墨书类、漫画类三大主题展示区域。标语展示根据标语内容分为政治发动、经济社会、军事斗争、文化教育四大主题。中国工农红军石刻标语园既是平昌县城人民融文化性、娱乐性、休闲性、消费性于一体的特色主题公园,又是集红军标语和红军文物陈列两大内容为主体的红色文化观光游览景点与爱国主义教育基地。

军民鱼水情雕塑是园区内的一组经典红色雕塑作品。该雕塑以根据地人民“送子参军、送郎参军”为题材的典型画面,再现了川陕苏区时期平昌人民踊跃参加红军,支援前线的动人情景。雕塑高5米,基座长3米、宽2米,寓意为在开辟川陕革命根据地时平昌人民有3万多英雄儿女直接为战斗服务,在全县境内进行了大小战斗200余次,有5千余人献出了自己的宝贵生命,彰显了英勇的平昌儿女为创建川陕革命根据地立下的不朽功绩。

刘伯坚烈士纪念碑

刘伯坚烈士纪念馆

标语长廊

红军石刻标语园融历史性、趣味性、文化性、艺术性于一体,在这里可以品标语、读党史、问军事,听红军故事、唱红军歌谣,让人在无形中接受红色教育。不仅如此,这些标语也颇为值得玩味一番。在这些时刻标语中,如“平分土地”“赤化全川”“工农掌权”“蒋匪完蛋”等标语,通俗易懂,短小精悍;“共产党是工农群众的政党”“苏维埃是无产阶级的政权”“拯救中华民族”“不让日军来川”等标语则言简意赅、意蕴深远。这些质朴无华的标语是红军的战斗檄文,也是革命的胜利宣言,更是无数红军战士摁下的红色手印……这些散布各地、刻在大地上的红色诗歌,浓缩集中于这里,并最终成为红色文化一大奇观!

佛头山的山水本色

古人爱游,除了留下“读万卷书不如行万里路”的格言,也留下了无数灿若星辰的游记。在这些古人的山水游记中,即便是那些不知名的小山,依旧可以驻足纵览,决眦千里之外;即便不是澎湃激荡的大川,仍旧可以凭栏远眺,一舒胸中之块垒。山不在高,水不在深,重要的是要有一颗怎样欣赏风景的心。有了一颗亲近山水的心,也就读懂了山水的本色,于是也就达到了“看山不是山,看水不是水”的境界。

我游过许多山,也玩过不少水,但平昌的佛头山,却让我有一种不同的感觉。一走入佛头山,飘扬的红旗、嘹亮的红歌就迅速占领我们的的眼睛和耳朵,红星广场上迎面走来的“红军战士”更是让人有穿越时空的感觉。如此种种,无疑告诉我们这样一个事实:绵延挺拔的佛头山上流淌着浓浓的红色血液,是一处革命圣地,更是一方红色圣土。然而映衬这些红色文化的,却是佛头山的青山秀水。而这,正是佛头山红色之外的山水本色。

行走在佛头山上,总能感觉到一种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的清丽感。虽然不足千米,但佛头山深处却向来不乏迷人的景致,只是这些迷人景致大多深藏闺中,不为外人所熟知罢了。佛头山上,风光雄奇壮丽。天然地貌,雄奇险秀,云山雾海,气势磅礴。登岭脊环顾,如彩龙横卧;立远山回望,见龙爪长伸。向远处眺望,场面恢宏,峰峦叠起,正是可以“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的好地方。据说,佛头山是还有难得一见的佛光奇景。佛头山佛光乃天下奇观,由于佛光的形成条件非常特殊,故又名“宝光”,据说“影入佛光,可获吉祥”。佛光一般出现在较高海拔的高山上,如我国的峨眉山和黄山,又如德国的布劳甘山和瑞士的北鲁根山。但是,能在低海拔的山峦间欣赏佛光的地方,仅有平昌佛头山这一处而已。据说每当佛光出现之时,云雾弥漫山腰、阳光斜照崖上,就会出现一道彩环,花木身形映入环内,人动影随,十分奇妙。不仅如此,佛头山的佛光光环清晰,持续时间也较长,出现频率更是非常高,甚至一月之内就会连续出现十余次,因而显得更加绝妙与神秘。此外,佛头山上有近5公里的木栈道,分布在不同的险峻之地:有的顺着山涧蜿蜒,时而爬在山脊盘旋,掩映在茂密的森林中,若隐若现,其间点缀着古朴的亭阁楼台,显得意蕴深远。

虽然只有区区数百米的海拔,却很少有游客能走到佛头山的深处,因而身处密林的我们颇有独享一方山水的快意。这也正如王安石所感叹的:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在险远而人之所罕至焉。”游览山水,氛围很重要,尤其是让自己静气凝神的环境更是尤为重要。我想起东晋简文帝游园时的吟咏:“会心处不必在远,翳然林水,便自有濠濮间想也,觉鸟、兽、禽、鱼,自来亲人。” 濠水和濮水是庄子“神游物外”的地方,因哲人的思考而成为名胜。在简文帝看来,林幽水清之处,不必名声在外,一样洋溢着回归自然的乐趣。专注于环境与心情的互动,而不是地点本身,才是游山玩水的旨趣所在。

旅游可以增加人的阅历,这已经是不易之论,然而我觉得旅行还有一种价值,甚至是更重要的价值,即让我们认识到事物的复杂性,从而改变先入为主的思维模式。英伦才子阿兰•德波顿曾说:“旅行能催人思索。很少地方比在行进中的飞机、轮船和火车上更容易让人倾听到内心的声音。我们眼前的景观同我们脑子里可能产生的想法之间几乎存在着某种奇妙的关联:宏阔的思考常常需要有壮阔的景观,而新的观点往往也产生于陌生的所在。”想到这里,我觉得自己多少读懂了佛头山的山水本色。(责任编辑/三金 设计/赵清)

站在山顶远眺云卷云舒