ICU血流感染危险因素和病原学分布及耐药性分析

2015-04-06郭皓

郭皓

作者单位: 056001河北省邯郸市中心医院

ICU血流感染危险因素和病原学分布及耐药性分析

郭皓

作者单位: 056001河北省邯郸市中心医院

【摘要】目的了解我院ICU血流性感染危险因素、病原菌分布及耐药性。方法回顾性调差2012年5月至2014年5月我院ICU血流性感染的危险因素、原发感染部位、病原菌分布及耐药特点。结果APACHEⅡ评分越高,血流性感染发生率越高。血培养阳性率为19.35%,革兰氏阴性菌(G(-))45.83%,革兰氏阳性菌(G+)25%,真菌感染占29.16%。与下呼吸道感染同源性G(-)占83.33%,G+及真菌分别为16.67%和14.28%。耐药菌占54.54%,其构成依次为鲍曼不动杆菌、大埃希氏菌、肺炎克雷白菌; G+菌未发现MRSA;真菌以白色假丝酵母为主,对常用抗真菌药敏感。结论我院ICU血流感染与病情危重程度有关,以耐药的G(-)为主,多与下呼吸道感染同源,其次为真菌、球菌感染,多来源于深静脉置管,为敏感菌。ICU血流感染以革兰氏阴性菌为主,多重耐药菌比例较高,多与下呼吸道感染及腹腔感染同源,其次为以真菌、球菌感染,多来源于深静脉置管,为敏感菌。

【关键词】血流感染;耐药性;相关因素

随着各种支持技术的提高及光谱抗生素的应用,血流感染的发病率呈逐年上升趋势,且病原菌的种类及耐药菌也在不断变迁,大大延长了患者的住院时间及增加了患者的病死率。为提高同等级别医院血流感染的治疗水平,本研究分析了我院ICU 2年来血流感染的临床资料及其相关的危险因素,为诊断及治疗血流感染提供依据。

1 材料与方法

1.1样本来源选取我院ICU 2012年5月至2014 年5月的所有送检的血液培养标本为研究对象。

1.2血流感染的诊断标准参照2001年中华人民共和国卫生部颁发的《医院管理规范》。临床诊断:发热>38.0℃或低体温<36.0℃,且患者伴有寒战,并合并下列情况之一:有入侵门户或迁徙病灶;有全身中毒症状而无明显感染灶;有皮疹或出血点、肝脾肿大、血液中性粒细胞增多伴核转移,且无其他原因可解释;收缩压<12 kPa(90 mm Hg)或较原收缩压下降>5.3 kPa (40 mm Hg)。血流感染的病原学诊断;在临床诊断的基础上,符合下述两条之一即可诊断;血培养分离出病原微生物;血液中检测到病原体的抗原物质。导管相关血流感染诊断标准:一般分2种[1,2]。

1.3培养仪器全自动血培养仪BacT/Alert120为美国BD公司;细菌鉴定仪VITEK-2及API系列为法国生物梅里埃公司产品。

1.4药物敏感试验采用K-B纸片扩散法进行药敏试验,根据NCCLS(2005年版)标准判读药敏试验结果。每周做1次室内质控,所用质控菌株为金黄色葡萄球菌ATCC25923,大肠埃希菌ATCC25922,白色假丝酵母ATCC90028。其中M-H培养基为美国BBLOOP产品,抗菌药纸片均系英国Oxoid公司产品。

2 结果

2.1一般资料本组研究对象中,男21例,女3例,年龄33~91岁,平均年龄(70±11)岁。原发病包括:重症肺炎合并呼吸衰竭、脾动脉瘤破裂、失血性休克、颅脑外伤并肺部感染、肠破裂修补术后并腹腔感染、重症急性胰腺炎、心肺复苏术后、缺血缺氧性脑病等。

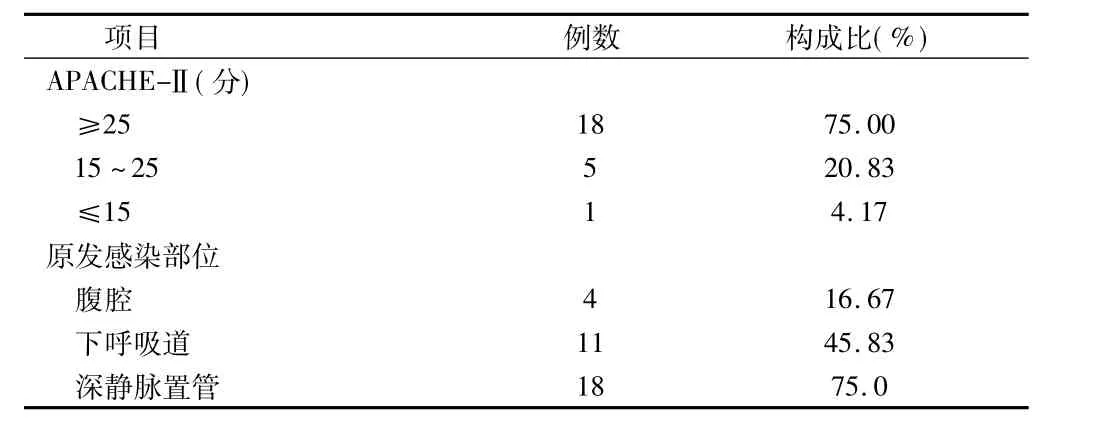

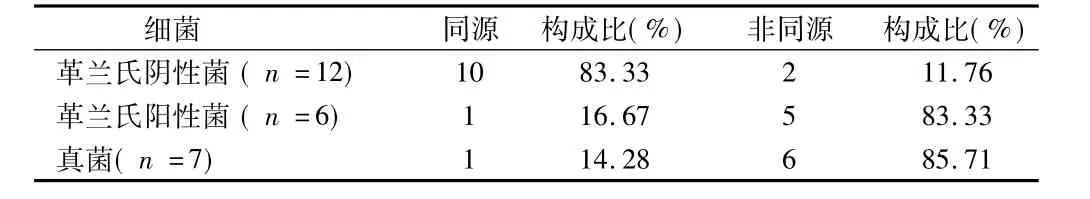

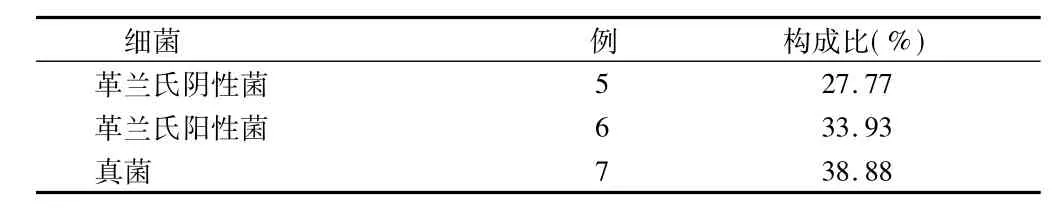

2.2血流感染患者APACHE-Ⅱ评分、原发感染部位的构成比血流感染患者病情危重程度评分越高,发生率越高,在原发感染部位上仍以导管相关感染占首位。在革兰氏阴性菌中和下呼吸道感染同源比例最高,占83.33%,革兰氏阳性菌及真菌与呼吸道同源比例较低。导管相关血流感染的细菌构成比确定为导管相关感染的患者中,仍以球菌及真菌为主,而阴性菌比例相对较低。见表1~3。

表1 血流感染患者的APACHE-II评分、原发感染部位构成比

表2 血液中检测到的细菌和原发感染部位的同源性

表3 导管相关血流感染的细菌构成比

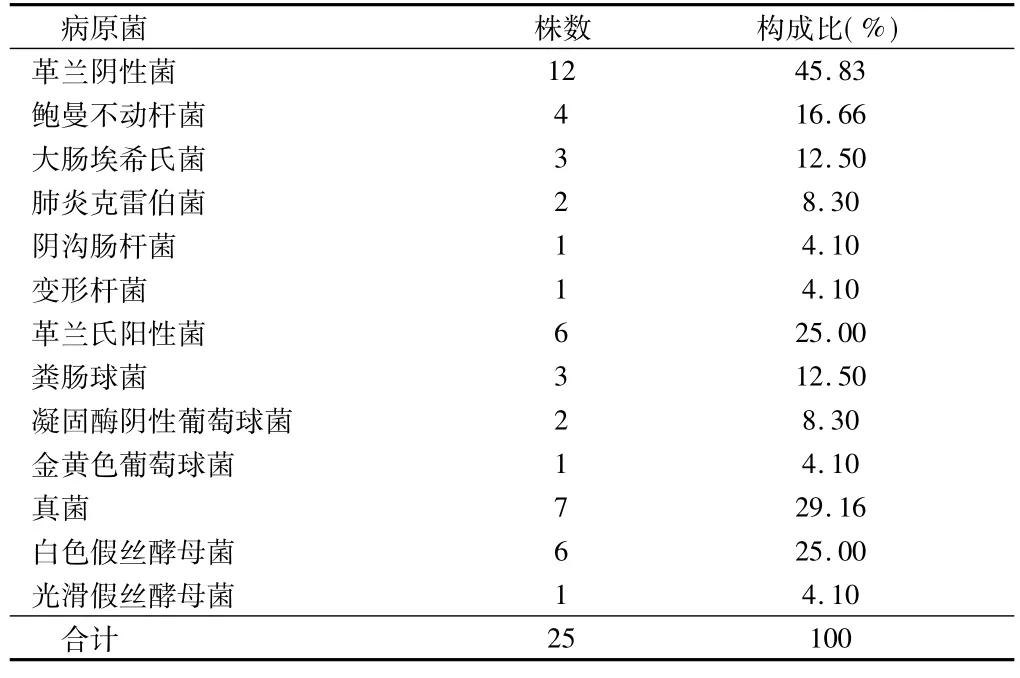

2.3病原菌分布送检标本为124例,共检出25株病原菌,培养阳性率为19.35%,分离的病原菌中,革兰氏阴性菌12株,占45.83%,鲍曼不动杆菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌分别为: 16.66%、12.50%、12.50%;革兰氏阳性菌6例,占25%,粪肠球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、金黄色葡萄球菌分别占12.50%、8.30%、4.10%;真菌感染7例,占29.16%,白色假丝酵母菌、光滑假丝酵母菌分别占25.00%和4.10%。见表4。

表4 血流感染患者分离病原菌的分布构成比

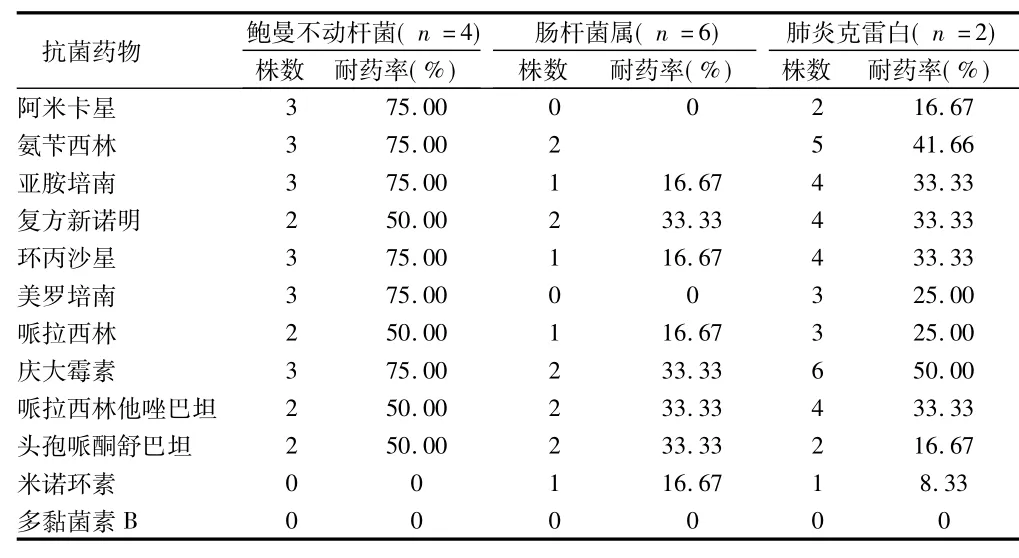

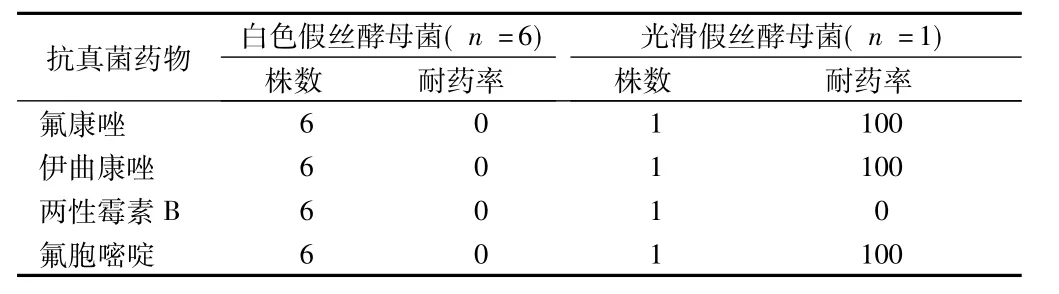

2.4耐药率鲍曼不动杆菌除对米诺环素、多黏菌素敏感外,余基本耐药。金黄色葡萄球菌中均为敏感菌,未检出耐MRSA菌;粪肠球菌属对替考拉宁、万古霉素耐药率均为0,对左氧复沙星、庆大霉素、氨苄西林耐药率均为66.67%。未发现耐万古霉素葡萄球菌属和肠球菌属。真菌感染以白色假丝酵母菌为主,对氟康唑、伊曲康、两性霉B、伏立康唑、5-氟胞嘧啶均敏感,1例为光滑假丝酵母菌耐药菌。见表5~7。

表5 主要革兰阴性菌对常用药物的耐药率

表6 革兰阳性菌对常用药物的耐药率

3 讨论

血流感染不仅明显增加了患者的医疗费用,还增加了患者的病死率。本研究通过分析本院血流感染的相关危险因素、原发感染部位、病原菌构成及耐药性等,希望能对临床防治血流感染起到作用。

表7 真菌对抗菌药物的耐药率

本院ICU血流感染的阳性率为19.35%,与呼邦传等[1]报道一致。危险因素与患者的危重程度评分有直接关系,病情越重,发生血流感染的比例越高;在原发感染部位中,导管相关血流感染发生率最高,为75%,其次为下呼吸道感染与腹腔感染。据美国疾病预防控制中心(CDC)统计,ICU内医院获得性感染中约20%为血流感染(BSI),其中近87%与中心静脉导管(CVC)有关,本组资料显示:送检的124例血液标本中,24例阳性,其中符合导管相关感染的18例,占75.00%,和以上数据基本相符。

革兰氏阴性菌中与下呼吸道感染同源的占83.33%,而阳性菌及真菌当中,与下呼吸道感染同源性较低,特别在鲍曼不动杆菌血流感染的患者中同时在下呼吸道均检测到鲍曼不动杆菌,它的发生可能与定植菌移位[2]、手卫生依从性差或不正确有关,而与腹腔感染同源的血流感染多与菌群移位有关。

在原发感染部位上以导管相关感染为首位,本组

数据显示18例导管相关性血流感染中真菌构成比最高,其次是球菌,最后是革兰氏阴性菌,与以往报道的导管相关血流感染以阳性菌为主[3]稍有不同,可能与病例数较少有关。

本组数据还显示,革兰氏阴性菌12株,占45.83%;与呼邦传等[1]研究结果基本一致,稍低于2008年卫生部全国细菌耐药性监测网(Mohnarin)监测血流感染结果(52.8%)[4],Sreeramoju等[5]报道血流感染以革兰阳性菌为主,而国内不同医院报道血流感染细菌构成比不同,我院仍以革兰氏阴性菌为主。

耐药菌方面,革兰氏阴性菌多为多重耐药菌,且以鲍曼不动杆菌为首位,其次为肺克和大肠埃希氏菌等肠杆菌属,均为我科院内感染中的常见致病菌。鲍曼不动杆菌,除对米诺环素、多粘菌素B敏感外,余基本全耐药,其他革兰氏阴性菌对亚胺培南、美罗培南、头孢哌酮/舒巴坦、阿米卡星的耐药率相对较低,此与以往研究基本一致。这也提示我们血流感染时,要想到耐药的革兰氏阴性菌,以避免走了弯路,影响了患者的预后。

阳性菌感染中,细菌构成以粪肠球菌、凝固酶阴性葡萄球菌为主,葡萄球菌属中对链霉素、红霉素及左氧氟沙星耐药率较高,对万古霉素、替考拉宁敏感性好,未发现MRSA。所以在球菌感染时,仍以万古霉素、替考拉宁为首选。真菌感染中白色假丝酵母菌呈明显增加趋势[6]。此与我院真菌的细菌构成一致,均为敏感菌,仅一例为光滑假丝酵母菌,为耐药菌,与患者免疫力低下、长期应用光谱抗生素、及就诊多家医院有关。

综上所述,我院血流感染与病情危重程度有关,与G-为主,多与下呼吸道感染同源,且应注意原发感染部位,如果患者存在中心静脉导管,需考虑真菌或球菌,如下呼吸道存在鲍曼不动杆菌,需考虑耐药的鲍曼不动杆菌。注意手卫生,合理应用抗生素、严格无菌操作等集束化管理仍是预防和控制血流感染的主要措施。

参考文献

1 呼邦传,孙仁华,血流感染的病原菌分布及耐药性分析.中华医院感染学杂志,2012,22: 860-863.

2 Sheng WH,Liao CH,Lauderale TL,et al.A multicenter study of risk factors and outcome of hospitalized patients with infections due tocarbapenem-resistant Acinedobacter Baumannii.Int J Infet Dis,2010,14: 764-769.

3 Dacid A,Risitano DC,Mazzco G,et al.Central venous catheters and infections.Minerva Anestesiol,2005,71: 561-564.

4 王进,梁军,肖永红,2008年Mohnarin血流感染病原菌构成及耐药性.中华医院感染学杂志,2010,20: 2309-2404.

5 Sreeramoju PV,Tolentino J,Gareia-Houchins S,et al.Predictive factors for the development of central line-associated bloodstream infection due to gram-negative bacteria in intensive care unit patients after surgery.Infect Control Hosp Epidemiol,2008,29: 51-56.

6 中华医学会重症医学分会.血管内导管相关感染的预防与治疗指南(2007).中国实用外科杂志,2008,28: 413-421.

·护理研究·

(收稿日期:2014-10-21)

doi:10.3969/j.issn.1002-7386.2015.06.052

【文章编号】1002-7386(2015)06-0941-03

【文献标识码】A

【中图分类号】R 714.627