南秦岭高桥推覆体内部构造及成矿

2015-04-02龚银杰彭三国

龚银杰,彭三国,朱 江

(中国地质调查局a.武汉地质调查中心;b.花岗岩成岩成矿地质研究中心,武汉 430205)

秦岭造山带是我国南北两大板块的重要缝合带,同时也是我国重要的金属矿产地。秦岭北部地区尤其是华北古大陆南缘的华熊陆缘带、早古生代二郎坪断陷带和晚古生代山阳-柞水断陷盆地分布有大量的钼(钨)、金、银、铜、铅锌、汞(锑)等金属矿床[1]。空间上同类型的矿床近东西向分布,时间上主要金属矿床的形成往往与各期区域性大型构造活动同步,成矿作用受构造控制十分明显。在北大巴山巨型推覆构造带以东的武当推覆带分布有银洞沟等系列规模不等的金属矿床。由于地质工作程度不足,特别是成矿规律方面总结和认识不足,导致目前推覆带内找矿成果尚无重大突破。在矿床的形成、演化、破坏或保存过程中,构造是至关重要的控矿因素[2],构造研究是矿产研究尤其是在造山带内矿产研究最有效的途径之一。

高桥推覆体夹持于高桥断裂与红椿坝-曾家坝断裂之间,是北大巴山巨型推覆构造带的重要组成之一。秦岭地区的逆冲推覆边界构造的研究已深入展开[3-6],但推覆体内部构造及其控矿作用的研究尚不够深入。区内矿产分布研究表明,矿体并不直接产在推覆带边界断裂等大型构造中,而是产在大型构造附近的推覆体内部的次级断裂内,大型构造在成矿过程中起着控矿、导矿作用,次级构造常常成为矿体的就位空间。通过对高桥推覆体内部构造与成矿关系的分析,必将对秦岭地区乃至其他推覆带内的矿产研究工作起到一定的推动作用。

1 区域地质背景

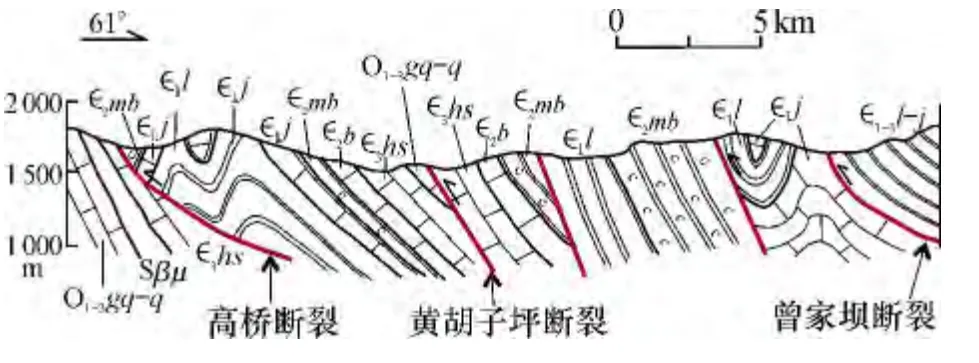

晚元古代—中三叠世主造山期,华北、秦岭、扬子三板块先后沿商丹和勉略两条缝合带俯冲碰撞造山,奠定了秦岭地区的基本构造格局[7]。随后秦岭发生全面的陆陆碰撞造山运动,南秦岭板块内部由南向北依次沿高桥断裂、红椿坝-曾家坝断裂、安康-竹山断裂俯冲,形成一系列的上叠式(后展式)推覆构造,根据南界断裂分别命名为高滩、高桥、紫阳-平利和安康-武当推覆构造体[4](图1)。中侏罗世—白垩世受太平洋构造域构造动力的影响,城口-钟宝断裂东端构造方向由北西西向转变为北东东向,从而形成大巴山弧形推覆构造断裂[8]。秦岭同构造绢云母40Ar/39Ar年代学研究亦证实,城口断裂在143 Ma左右有一期强烈的构造活动[9]。

图1 南秦岭逆冲推覆构造略图Fig.1 Simplified cross-section of the South Qinling nappe structure belt

以大巴山弧形断裂为界,北侧为南秦岭逆冲推覆构造带,区内地层属南秦岭地层,主要岩性为中新元古界武当群下部变中酸性火山岩及上部变沉积岩、新元古界耀岭河群变基性火山岩及变碎屑岩、震旦系炭质板岩及厚层状白云岩、寒武系炭硅质板岩夹碳酸盐岩、奥陶系绢云母板岩及中薄层灰岩和志留系炭质板岩及炭质粉砂岩,该区浅变质作用普遍且北西西构造极为发育。南侧为南大巴山逆冲推覆前锋带,属上扬子地层分区,岩性主要由神农架群碎屑岩夹白云岩、南华系块状冰碛砾岩、震旦系陡山沱组黑色炭质粉砂质页岩夹白云岩、灯影组碳酸盐岩、寒武系一套炭质页岩、碳酸盐岩、砂岩粉砂岩组合及奥陶系含生物碎屑碳酸盐岩组成,南华系以上地层基本无变质作用,构造作用明显较南秦岭弱。

2 高桥推覆体内部构造地质特征

高桥推覆体(图2)呈北西西向条带状,位于陕西省紫阳县至镇坪县一带,东西长约130 km,南北宽5 ~15 km,北西端较窄,南东端较宽。北面边界断裂为红椿坝-曾家坝断裂,南面边界断裂为高桥断裂。推覆体两端均遭受巴山弧形断裂后期活动的强烈改造。

图2 高桥推覆体东段地质图Fig.2 Geological map of the east Gaoqiao nappe

推覆体内主要出露寒武系至奥陶系,南华系及震旦系仅在南东端少量出露。区内岩浆岩主要为志留纪辉绿岩,呈岩墙大致顺层侵入。因后期受区域变质作用影响,辉绿岩体多发育不同程度的片理化构造,但对区内成矿作用未构成明显影响。

推覆体内褶皱极为发育,以复式向斜为主,在高桥推覆体东端有土寨子和石板沟2 个向斜。土寨子向斜北以曾家坝断裂为界,南以杨柳坝-黄胡子坪断裂为界,西至斐河乡一带,东至镇坪县城附近,长约42 km,宽约15 km,向斜东部尚发育小型复式向斜。核部地层为奥陶系高桥组、权河口组,岩性为硅质、粉砂质板岩、含绢云母板岩夹薄—中层灰岩,两翼为寒武系毛坝关组、八卦庙组及黑水河组,岩性为含炭硅质板岩与碳酸盐岩互层。南翼产状(30° ~70°)∠(45° ~75°),北翼产状(25° ~84°)∠(35° ~70°),整体为轴面向北东倾斜的倒转褶皱。石板沟向斜位于杨柳坝-黄胡子坪断裂南侧,南边以高桥断裂为界,长约35 km,宽约6 km。核部地层为奥陶系高桥组与权河口组,两翼为寒武系中上部地层,两翼地层均倾向北东,同样为轴面向北倾斜的倒转褶皱。

区内发育数条小型断裂,其中杨柳坝-黄胡子坪断裂规模最大。该断裂位于推覆体的中部,总长80 km,西部在杨柳坝以西出图,东部在镇坪一带被巴山弧形大断裂截切。断层主要切割寒武系,走向为北西西向。断层面弯曲起伏,断层带为构造片岩和糜棱岩,宽一般10 ~40 m,产状(32° ~50°)∠(70° ~85°),为脆韧性逆冲断层。

由曾家坝剖面反映,推覆体内部发育的3 条断层中两条为逆冲断层,另外1 条暂时未能识别构造性质。断层产状多与地层(板理)产状一致或小角度相交。由推覆构造引起的次级褶皱十分发育(图3)。

图3 曾家坝剖面图Fig.3 Cross-section of Zengjiaba area

靠近边界大断裂两侧地层总体为较老的寒武系下部,中间地层为较新的寒武系上部或奥陶系,平面图上呈现轴向与区域构造一致的北西西向复式褶皱。地层层理及后期板理面走向均呈北西西走向,反映构造对区域变形强烈的控制作用。

3 典型剖面及金属矿化

镇坪剖面位于陕西省镇坪县城以南约4 km处。笔者在该区工作时适逢城东南江公路施工建设,因山高坡陡,工程开挖量大,基岩得以新鲜完整并连续地出露,地质特征见图4(原剖面比例尺为1∶1 000,本处因为图幅原因予以简化)。剖面出露地层由下至上为震旦系江西沟组(Z1j)—寒武系鲁家坪组(∈1l)。

图4 镇坪剖面图Fig.4 Cross-section of Zhenping area

野外地质调查发现,该区板理面(S1)与原始层理(S0)一致或近乎一致,这与下部地层武当群中板理面与原生层理小角度斜交的变形特征[10]有所不同。该区属浅变质岩区,虽然板岩中层理方向由于变质作用影响已经难以识别,但沿板理方向物质成分及颜色基本相同,垂直板理方向则明显变化。另外,在硅质岩及白云岩等能干层,岩石未发生变质变形作用,其层理未发生构造置换,可以分辨该层理与邻近板岩的板理产状是一致的。

剖面由背斜和向斜2 个褶皱及3 条断层组成。西南段背斜轴部为震旦系江西沟组黑色炭质板岩,北东段向斜轴部为寒武系鲁家坪组浅灰绿色、灰色板岩。地层板理与层理面均向北东倾伏,野外工作中极易误判为单斜地层。

图5 剖面内各断层特征Fig.5 Features of the faults

3 条断层具有不同特征(图5)。断层F1发育在庄子沟组含炭硅质板岩中,宽约20 m,表现为糜棱岩和一系列破劈理组合。糜棱岩呈灰黑色,为含炭质粉末组成。破劈理带沿走向及倾向均十分破碎,并伴有挤压揉皱特点。破碎空间常充填白色石英方解石共生脉,多顺层分布,少量切层。脉内含零星闪锌矿及黄铜矿,铜矿物氧化后呈绿色(图5a、5b、5c)。镜下闪锌矿、黄铜矿均呈不规则等粒状,大小0.01 ~0.30 mm。石英晶粒彼此镶嵌紧密,部分粗大晶体中包裹微晶白云石。

F2断层位于杨家堡组薄—中层状含炭硅质岩夹透镜状白云岩中,表现为一系列滑劈理+强片理组合,断裂带宽32 m。劈理面波状起伏,面理呈光亮镜面,表明物质已转化为半石墨化炭质粉末(图5d)。劈理面常见摩擦线理,方向与板理倾向平行,指示断层属逆冲性质。透镜状白云岩较破碎并充填白色石英脉,脉内见少量辉铜矿、黄铜矿等矿物(图5e)。

F3切割杨家堡组中厚层硅质岩,断层带表现为碎粉岩,宽仅0.9 m,断层影响带分布在断层下盘,为较破碎的硅质岩,宽约2 m。断层带内充填白色石英脉,顺层分布,脉内野外未见金属矿物(图5f)。

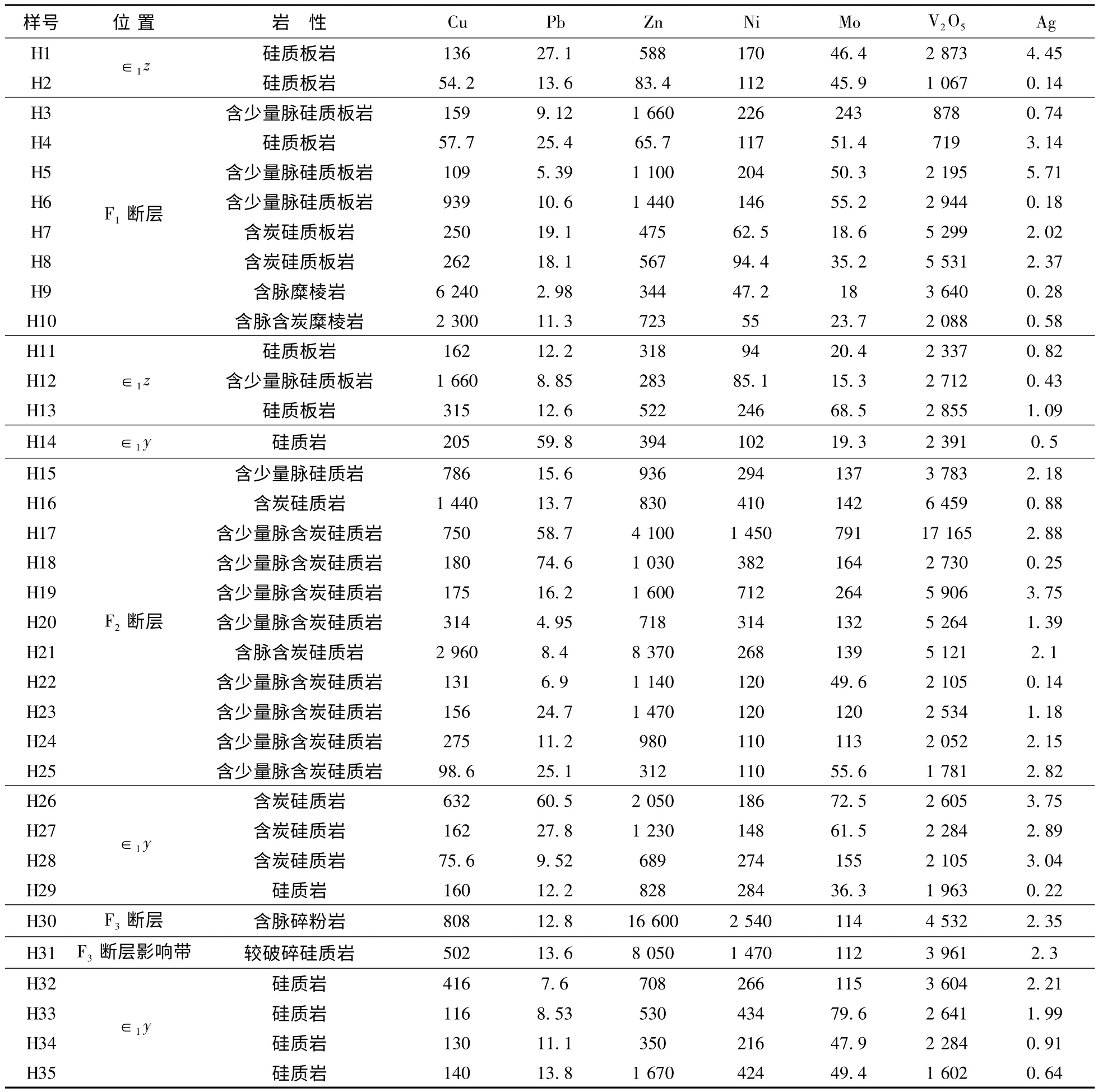

根据断层带内及附近地层中取样分析结果(表1),结合野外地质观察,区内主要有Cu、Zn、V 等3 种元素矿化(Cu、Zn、V2O5的边界品位分别为0.2% ~0.3%、0.5% ~1%、0.5%)。其中Cu、Zn 矿化主要位于断层带内石英方解石共生脉中,V矿化主要位于变质地层及断层带内炭质含量较高的地层。F1断层内含Cu、Zn 共生脉长约1.45 km,宽度变化较大,不稳定,一般0.1 ~0.9 m,沿倾向方向延伸尚未控制。而Pb、Ni、Mo、Ag 等含量较低,不具有工业利用价值。

表1 镇坪剖面各单元化学元素分析结果Table 1 Metallic elements of the geologic bodies in the cross-section of Zhenping areawB/10-6

4 讨论与结论

推覆体是指经历了长距离位移的大致水平的岩席,通常认为推覆体内部构造相对简单,为地层基本正常的构造单元。对高桥推覆体的研究表明,推覆体内不仅构造十分发育,而且与成矿密切相关。

高桥推覆体为绿片岩相低级变质区,变形特征与原岩性质相关。在原岩性质软弱区域如泥岩、粉砂岩变形成板岩,变形沿原沉积层理面进行,板理面与原沉积面一致或平行。在原岩性质坚硬区则几乎没有变形,区内碳酸盐岩、硅质岩基本保留原始状态而未发生变形作用。当推覆体受到强烈的推覆作用时,沿高桥断裂形成宽数十米的的推覆断层,推覆体内部则相应产生了次级褶皱和断层,内部断层主要发育在岩性坚硬的杨家堡组硅质岩、庄子沟组硅质板岩及所夹的透镜状白云岩中。区域未发生塑性流变等强烈的变形作用,断层带岩石错动以碎裂滑动为主,常充填石英脉,反映构造以脆韧性为主,总体为中低温、低压环境下的弱变形变质。区内褶皱多为复式,具有紧闭、倒转特点,褶皱两翼宽度一般不大于300 m,涉及地层少,使区内地层呈现“大套有序,局部无序”的格局。

断层破碎带内石英、方解石脉充填较为常见,按方向可分为两组。一组方向与板理面平行,呈似层状、脉状,一组切割板理面,呈团块状、脉状,两组脉中均发现Cu、Zn 矿化。区内未见与构造同期岩体出露,表明水来源于变质流体或地表水。其中石英可能来源于围岩中硅质分解复合成分,方解石可能来源于碳酸盐岩。

次级剪切带为成矿构造,而韧脆性剪切带为成矿构造单元[11]。镇坪剖面Cu、Zn 矿化仅分布于断层带内石英方解石共生脉中,反映这两种金属矿化与流体密切相关,推覆带内次级脆韧性断裂是流体重要的储存空间。变质流体从地层中萃取金属物质后沿主构造带运移,到韧脆性剪切带聚集并沉淀金属硫化物形成矿化。V 多富集在炭质含量较高的硅质板岩、硅质岩中,断层去挥发分作用可导致V 进一步富集。Pb 化学性质与Zn类似,常为伴生元素富集,但本区尚未发现Pb 矿化现象,原因在于本区地层Pb 含量普遍偏低[12],难以富集成矿。

区内褶皱与断层分别属于褶皱系统和断层系统,两者具有相互关联性。在上地壳脆-韧脆性变形条件下,断裂的产生必须依赖岩层的挠动弯曲即褶皱来调节,而褶皱的形成必然导致岩层之不协调和错动位移,即产生断裂,因此两者属于一种因果联动关系[13]。在纵弯褶皱弯流作用下,层内物质流动方向一般从翼部流向转折端,推测褶皱的轴部亦是赋矿的有利空间。

高桥推覆体以东的武当推覆带内已发现银洞沟大型银金矿等一系列金属矿床。武当推覆体与高桥推覆体均属于造山带内推覆构造带内部、均为绿片岩相低级变质区。地层变形略有差异,高桥地区以板劈理为主,武当地区则片理较发育,变形程度较高桥地区略高。银洞沟矿床金属物质来源于武当群下部变中酸性火山岩,除Cu、Zn外,Au、Ag、Pb 等金属元素含量值亦较高;武当地区受燕山期滨太平洋构造运动叠加影响更为强烈,主构造方向也由北西西向改变为北东东向(表2)。

表2 高桥推覆体与武当推覆体地质特征对比Table 2 Geological features of Gaoqiao and Wudang nappes

综上所述,高桥推覆体内部发育断层和褶皱两种类型构造,褶皱为轴面向北东倾伏的同斜紧闭褶皱,断层为脆韧性逆冲断层。推覆体内主要有V 和Cu、Zn 矿化类型,V 矿化分布在炭质含量较高的黑色岩系(主要为板岩和硅质岩)中,断层挤压变质产生的去挥发分作用使之进一步富集。Cu、Zn 矿化赋存在断层破碎带充填的石英方解石共生脉中,褶皱转折端可能是Cu、Zn 矿化的另一有利赋存部位。

[1]张正伟,朱炳泉,蔡克勤,等.大陆块体地球化学边界与成矿——兼论中国东秦岭金属矿集区的构造控制[J].地学前缘,2000,7 (1):87-95.

[2] 翟裕生.成矿构造研究的回顾和展望[J].地质论评,2002,48 (2):140-146.

[3]孙晓猛,吴根耀,郝福江,等.秦岭-大别造山带北部中-新生代逆冲推覆构造期次及时空迁移规律[J].地质科学,2004,39 (1):63-76.

[4]董云鹏,查显峰,付明庆,等.秦岭南缘大巴山褶皱-冲断推覆构造的特征[J].地质通报,2008,27 (9):1493-1508.

[5]肖安成,魏国齐,沈中延,等.扬子地块与南秦岭造山带的盆山系统与构造耦合[J].岩石学报,2011,27 (3):601-611.

[6]吴运高,李继亮,樊敬亮.造山带逆冲推覆构造研究的主要新进展[J].地球科学进展,2000,15(4):426-433.

[7]朱赖民,张国伟,李犇,等.秦岭造山带重大地质事件、矿床类型和成矿大陆动力学背景[J].矿物岩石地球化学通报,2008,27 (4):384-390.

[8]张国伟,孟庆任,于在平,等.秦岭造山带的造山过程及其动力学特征[J].中国科学:D 辑,1996,39 (3):225-234.

[9]李鹏远,张进江,郭磊,等.北大巴山逆冲推覆构造带前缘构造特征及变形年代学研究[J].地学前缘,2010,17(3):191-199.

[10]陈晋镳,秦正永,王寿琼,等.武当群地质特征[M].天津:天津科技翻译出版公司,1991:6-10.

[11]汪劲草.成矿构造的基本问题[J].地质学报,2010,84 (1):59-69.

[12]龚银杰,邹先武,崔森,等.北大巴山震旦寒武系中铜锌矿特征及找矿前景[J].地质与勘探,2011,49(1):113-122.

[13]张开均,施央申,黄钟瑾,等.逆冲推覆构造最新研究进展评述[J].地质与勘探,1996,32 (2):23-28.