类叶牡丹挥发油成分GC- MS分析*

2015-03-28米盈盈孙宜春匡海学王秋红

米盈盈,薛 娟,孙宜春,魏 晴,匡海学,王秋红

(教育部北药基础与应用研究重点实验室,黑龙江省中药及天然药物药效物质基础研究重点实验室,

黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨150040)

类叶牡丹为小檗科红毛七属植物类叶牡丹(Caulopyhllum robustum Maxim.)的根及根茎,别名有红毛七、葳严仙、黑汉腿、灯笼草、红毛细辛等[1],广泛分布于我国东北地区及陕西、甘肃、安徽、浙江、湖北、四川、西藏等地,《中药大辞典》记载其性温,味苦辛,具有理气止痛、祛风活血的功效。该植物主要含有三萜皂苷和生物碱类化合物[2],国内外文献未见对其挥发油成分的相关报道,为进一步开发利用该民间习用草药,本文首次对类叶牡丹中挥发油成分进行研究,以期为类叶牡丹的综合开发利用提供理论依据。

1 实验部分

1.1 仪器与材料

Agilent7890A/5975C 气质联用仪(美国,Agilent)。

正己烷、无水Na2SO4均为分析纯;类叶牡丹药材于2014 年9 月采自黑龙江省绥棱县,经黑龙江中医药大学药学院中药资源教研室王振月教授鉴定为小檗科红毛七属植物类叶牡丹(Caulopyhllum robustum Maxim.)的根及根茎。

1.2 方法

1.2.1 类叶牡丹挥发油提取 取干燥的类叶牡丹根及根茎70g,粉碎,置于2000mL 圆底烧瓶中,加入1000mL 蒸馏水浸泡12h,于电热套中微沸回流提取10h,提取的挥发油用2mL 正己烷萃取,得到具有芳香气味的透明油状液体3.2mL(含正己烷),经无水Na2SO4干燥,0.22μm 微孔滤膜过滤,进行GC-MS 分析。

1.2.2 GC-MS 分析条件

1.2.2.1 气相色谱 60m DB-17 高效毛细管色谱柱。程序升温:初始温度40℃,以5℃·min-1,升温至280℃,保持5min,总分析时间为53min;进样量:1μL,分流比:10∶1,载气:高纯He。

1.2.2.2 质谱条件 电离方式EI,电子能量70eV,离子源温度230℃,质谱接口温度280℃,溶剂延迟6min,质量扫描范围m/z:20~550,全扫描方式。

2 结果

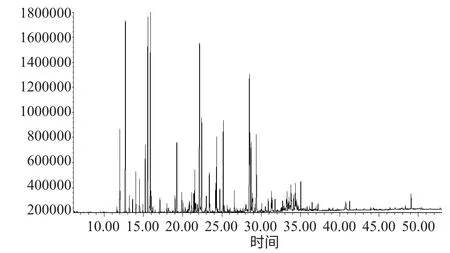

采用GC-MS 对类叶牡丹挥发油化学成分进行了分析,得到样品的总离子流图(图1),共分离出46 个组分,将各组分质谱数据由NIST 质谱数据库检索并结合有关参考文献等,鉴定了其中44 个化合物,用峰面积归一化法计算各成分在挥发油的相对含量表1(后附)。

图1 类叶牡丹挥发油成分总离子流图Fig.1 Total ion current chromatogram of component of carlopyhllum robustum maxim volatile oil

从表1 可知,从类叶牡丹挥发油中共鉴定出44个化合物,占总峰面积的97.73%,其中主要成分为棕榈酸(29.686%),其次2- 正戊基呋喃(6.885%)、正己醇(5.343%)、反,顺-7,11- 十六碳二烯基乙酸酯(5.145%)、肉豆蔻酸(3.976%)、大马士酮(3.898%)、反式-2- 壬烯醛(3.468%)。

3 结论

本文首次对类叶牡丹的挥发油化学成分进行研究,共分离出46 个峰,通过GC-MS 解析,鉴定出44 个化合物,其主要成分为棕榈酸,其次是2- 正戊基呋喃、正己醇、反,顺-7,11- 十六碳二烯基乙酸酯、肉豆蔻酸、大马士酮、反式-2- 壬烯醛。棕榈酸为饱和脂肪酸,对人体有重要的平衡调节作用[3],是产生胰岛β 细胞脂毒性的最主要成分之一,目前广泛地应用于糖脂毒性的研究[4]。研究表明,血液中棕榈酸含量的升高可能通过骨骼肌的胰岛素抵抗机制,影响Ⅱ型糖尿病的发生和发展[5];另有研究表明棕榈酸能引起成骨肉瘤细胞MG63 凋亡,具有一定的抗癌功效[6]。

类叶牡丹中含有大量的皂苷类化合物,在热回流提取过程中很容易出现发泡现象,不利于挥发油的提取,因此,在提取过程中应注意提取容器的大小与加水量的多少,掌握适宜的料液比。另外,在挥发油提取工程中加入少量的正己烷有利于挥发油的富集。

表1 类叶牡丹挥发油化学成分Tab.1 Component of carlopyhllum robustum maxim volatile oil

[1] 黄泰康,丁志遵,赵守训.现代本草纲目[M].中国医药科技出版社,2000.2049-2052.

[2] 李国玉.类叶牡丹抗风湿有效部位的化学成分研究[D].黑龙江中医药大学博士学位论文,2006.

[3] 陈银基,鞠兴荣,周光宏.饱和脂肪酸分类与生理功能[J].中国油脂,2008,33(3):35-39.

[4] Poitout V,Robertson RP.Glucolipotoxicity:fuel excess and beta-cell dysfunction[J].Endocr Rev,2008,29:351-366.

[5] 彭恭,刘延波,李凌海等.棕榈酸的组织分布及对骨骼肌胰岛素抵抗的影响[J].生物物理学报,2012,28(1):45-42.

[6] 王晓菁,李万银,苏杭,等.棕榈酸及亚油酸对人成骨肉瘤细胞MG63 作用的研究[J].中国骨质疏松杂志,2007,13(18):542-546.