不同留茬高度苜蓿根内营养物质含量与干草品质的相关性研究

2015-03-25贾玉山周天荣格根图

王 伟,贾玉山,周天荣,尹 强,格根图*

(1.内蒙古农业大学生态环境学院,内蒙古 呼和浩特 010019;2.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)

不同留茬高度苜蓿根内营养物质含量与干草品质的相关性研究

王 伟1,贾玉山1,周天荣1,尹 强2,格根图1*

(1.内蒙古农业大学生态环境学院,内蒙古 呼和浩特 010019;2.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)

为了研究留茬高度对苜蓿粗蛋白及返青率的影响,本试验以3年生“金皇后”紫花苜蓿为研究材料,研究不同留茬高度下苜蓿根内营养物质含量与粗蛋白、相对饲用价值及返青率之间的关系。结果表明:随着留茬高度的增加,苜蓿根内营养物质含量均呈现上升的趋势;当最后一次留茬高度高于8cm时,返青率将大于70%,其中留茬高度8~11cm处理返青率高达79.2%,返青效果较好。考虑到根内营养物质含量对苜蓿粗蛋白含量及返青率的影响,建议银川地区第一、二、三茬留茬高度为5~8cm,最后一次留茬高度以不低于8cm为宜。

苜蓿;留茬高度;根内营养物质;干草品质;返青率

紫花苜蓿(Medicagosativa)为多年生豆科牧草,素有“牧草之王”的美名〔1〕。随着牧草产业的快速发展,苜蓿已逐渐成为我国种植面积最大、应用最广的一种优质蛋白质牧草。伴随我国农业结构的转变,苜蓿的作用也变得重要起来〔2〕。刈割是苜蓿利用的一种重要方式〔3〕,不仅会影响苜蓿根内营养物质含量,还会影响翌年的返青率〔4〕。我国北方地区冬季气温较低,严重影响苜蓿生长分布〔5〕,制约了苜蓿的越冬及返青。目前,苜蓿返青率降低逐渐成为制约我国北方地区人工草地能否成功建植的关键问题〔6〕。苜蓿的返青率与入冬前根内营养物质含量有着非常紧密的联系〔7〕,当根内营养物质含量增加时,可适当提高苜蓿的抗寒能力〔8〕,有助于提高返青率〔9〕。因此,本试验通过研究不同留茬高度对苜蓿根内营养物质含量、干草品质及返青率的影响,以此确定最佳刈割留茬高度,为提高苜蓿生产能力以及返青率提供科学的理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点

在宁夏回族自治区银川市进行试验,地理位置为北纬37.2°,东经105.3°,年平均气温8.5℃,日温差12~15℃,年平均日照时数2800~3000h,是全国太阳辐射和日照时数最多的地区之一,年平均降水量200mm左右,无霜期185d左右。

1.2 供试品种

以种植年限为三年的“金皇后”紫花苜蓿为试验原料。试验小区面积为9m2(3m×3m),采用人工刈割的方式,在现蕾期到初花期进行,结合当地生产实际情况,以留茬高度2~5cm为对照组,设置0cm、5~8cm、8~11cm刈割留茬高度处理,分别记为A1、A2、A3,每个处理设置3个重复。

在2013年5月26日、7月11日、8月17日、9月20日分别刈割第一、二、三、四茬苜蓿。5月25日对第一茬苜蓿进行取样,测定第一茬未刈割苜蓿根内营养物质含量,在5月26日对第一茬苜蓿进行不同留茬高度处理;在7月10日对苜蓿取样(由于7、8月份正值雨季,为了降低下雨对苜蓿营养品质的影响,故推迟刈割),人工挖取苜蓿根,用自来水冲洗干净,并用吸水纸将根上的水分吸去。将采集到的根部样品在105℃下杀青,然后在烘箱内烘干,将样品用粉碎机粉碎,混匀后放入纸袋中。测定苜蓿根内营养物质、植株粗蛋白含量及计算RFV,以此研究刈割留茬高度对下一茬苜蓿根内营养物质及粗蛋白含量的影响,第三、四茬次苜蓿刈割方式、取样均使用以上方法。在第四茬刈割后35天(苜蓿一般收获时间间隔为35天左右)对第四茬苜蓿根进行取样、测定。于翌年测定返青率。

1.3 数据处理方法

本试验数据的前期处理利用Microsoft Office Excel 2003软件进行,数据的方差分析利用SAS9.0软件进行分析,数据以平均值±标准差来表示。

2 结果与分析

2.1 留茬高度对苜蓿根内营养物质含量的影响

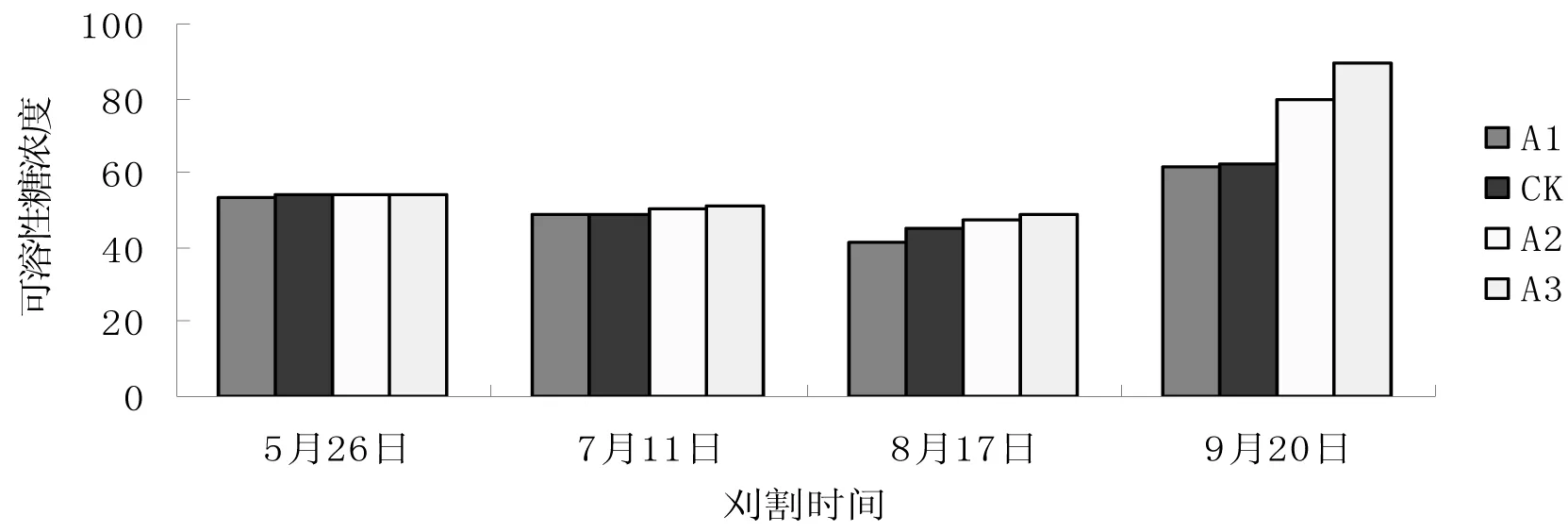

2.1.1 留茬高度对苜蓿根内可溶性糖含量的影响

对苜蓿进行不同留茬高度处理后,测定各处理根内可溶性糖含量的变化(见图1)。从图1可知,5月26日各处理根系内可溶性糖含量之间差异极不显著(P<0.01),但A3、A2处理根系内可溶性糖含量要大于A1处理和CK处理。在7月11日,A3处理和A2处理之间可溶性糖含量差异极不显著(P<0.01),均高于A1、CK处理,且A1、CK处理之间可溶性糖含量呈现极不显著差异(P<0.01)。在8月17日,各处理之间呈现极显著差异(P<0.01),可溶性糖含量大小排序为A3>A2>CK>A1。在9月20日,各处理根系内可溶性糖含量差异极显著(P<0.01),A3处理可溶性糖含量最高,A2处理次之,A1、CK处理之间差异极不显著(P<0.01),但CK处理要高于A1处理。

图1 不同留茬高度对苜蓿根内可溶性糖含量的影响

2.1.2 留茬高度对苜蓿根内可溶性蛋白含量的影响

通过对苜蓿进行不同留茬高度处理后,测定各处理根内丙二醛含量的变化(见图2)。从图2可知,苜蓿经过不同留茬高度处理后,在5月26日测得各处理根系内丙二醛含量不同。在7月11日测得各处理丙二醛含量较5月26日有所降低,且降低幅度较大,各处理之间呈现极显著性差异(P<0.01)。在8月17日测得丙二醛含量要极显著低于5月26日和7月11日(P<0.01),但较7月11日变化幅度较小。在9月20日,各处理根系中丙二醛含量极显著增加(P<0.01),A2处理和A3处理之间差异极显著(P<0.01),且根内丙二醛含量均高于A1处理、CK处理。

图2 不同留茬高度对苜蓿根内丙二醛含量的影响

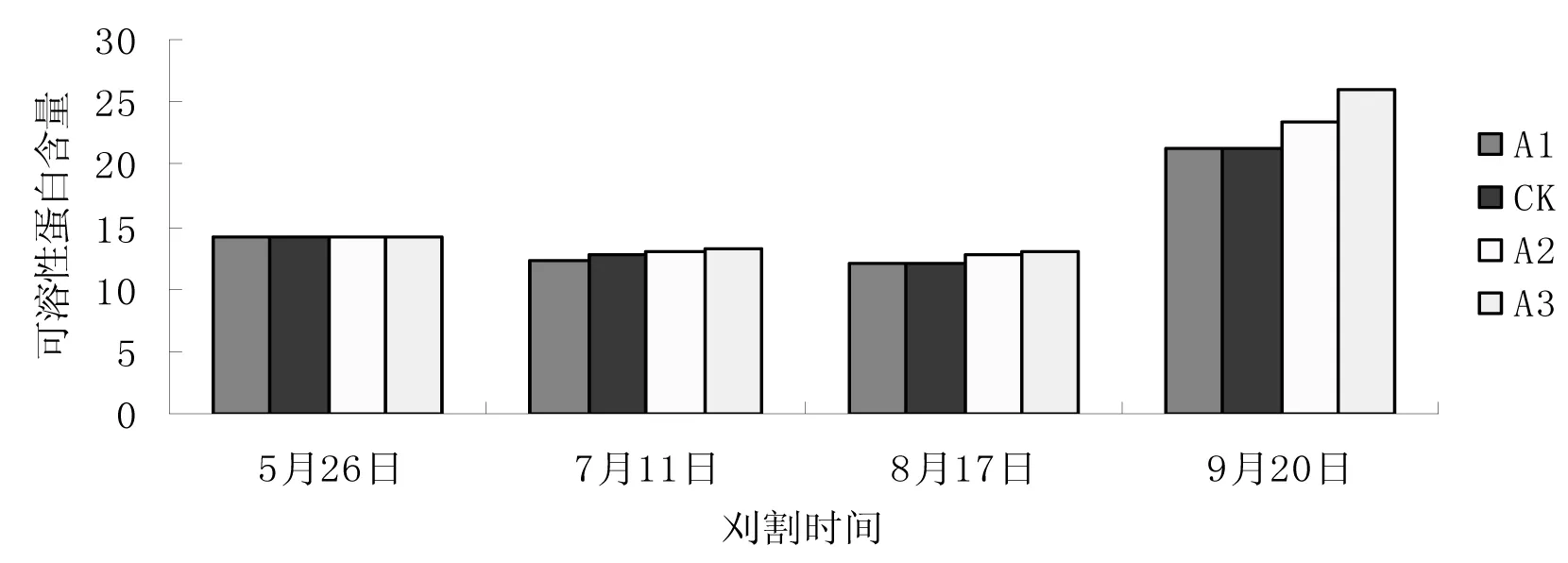

2.1.3 留茬高度对苜蓿根内丙二醛含量的影响

通过对苜蓿进行不同留茬高度处理后,测定各处理根内可溶性蛋白含量的变化(见图3)。由图3可见,在5月26日对苜蓿未进行刈割之前测得根系内可溶性蛋白含量均无明显变化。7月11日测得可溶性蛋白含量较5月26日下降,其中A1处理中可溶性蛋白含量下降12.82%,CK处理下降9.7%,A2处理下降为7.1%,A3处理下降7.1%。在8月17日测得各处理之间可溶性蛋白含量差异极不显著(P<0.01),且各处理较7月11日可溶性蛋白含量下降。在9月20日测得A3、A2处理和A1、CK处理处理之间差异极显著(P<0.01),较8月17日各处理中可溶性蛋白含量上升,且9月20日各处理可溶性蛋白含量是苜蓿生育期中的最大值。

图3 不同留茬高度对苜蓿根内可溶性蛋白含量的影响

2.2 不同刈割留茬高度根内营养物质含量与下一茬植株品质的关系

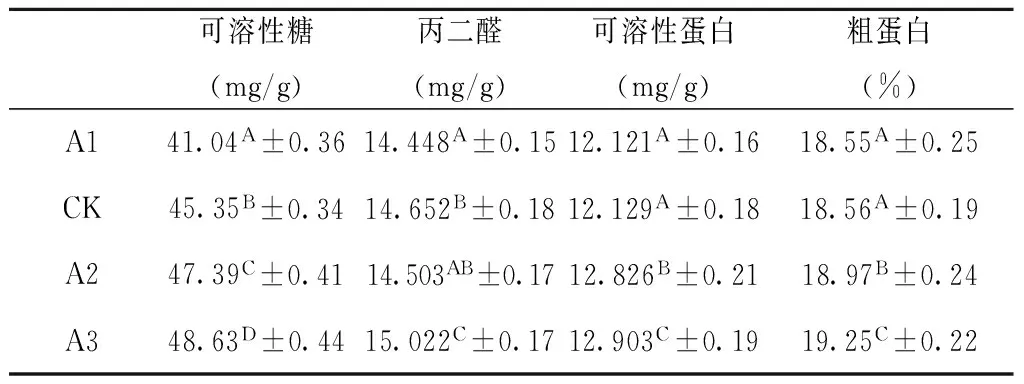

对第二茬苜蓿进行不同留茬高度处理后,研究其根系内储藏性物质与第三茬苜蓿粗蛋白的关系(见表1)。由表1可知,在对第二茬苜蓿经过不同留茬高度处理后,当茬根内储藏性物质含量以及下茬粗蛋白含量均不同,第二茬苜蓿根内可溶性糖含量以A3处理最多,分别为A2处理、A1处理、CK处理的1.008倍、1.037倍、1.044倍。A3处理丙二醛含量也是所有处理中最多的,CK处理和A2处理之间差异极不显著(P<0.01),但与A3处理、A1处理之间差异极显著。可溶性蛋白含量以A3处理最多,为13.254mg/g,分别为A2处理、CK处理、A1处理的1.01倍,1.03倍,1.07倍。A1处理粗蛋白含量最低,仅为17.86%,低于优质苜蓿干草的标准。由此可见,随留茬高度的降低,当茬苜蓿根内储藏性物质均呈现降低的趋势,且下一茬苜蓿粗蛋白含量也随之降低,且A1处理已降低到18%以下,可知留茬高度会影响当茬根内储藏性物质含量,从而影响下茬苜蓿粗蛋白含量。

表1 第二茬不同刈割留茬高度根系内储藏性物质与第三茬苜蓿粗蛋白的关系

注:不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下同。

2.2.1 第三茬苜蓿不同留茬高度根内营养物质含量与第四茬苜蓿品质的关系

对第三茬苜蓿进行不同刈割留茬高度处理后,测定不同处理根内储藏性物质含量与第四茬苜蓿干草品质的关系(见表2)。由表2可知,在对苜蓿经过不同留茬高度处理后,第三茬根内储藏性物质对第四茬苜蓿干草品质会造成一定的影响。第三茬苜蓿根系中可溶性糖含量、丙二醛含量、可溶性蛋白含量和粗蛋白含量均留茬高度的增加呈现增加的趋势,且到A3处理达到最大值,含量分别为48.63mg/g、15.022mg/g、12.903mg/g、19.25%。由第三茬根内储藏性物质变化和第四茬粗蛋白含量变化趋势可以认为,第四茬苜蓿粗蛋白含量与第三茬苜蓿根内有一定的联系,当苜蓿根内储存较多的营养物质时,会促进下茬苜蓿地上部分营养品质的提高。

表2 第三茬不同留茬高度根系内储藏性物质与第四茬苜蓿粗蛋白的关系

2.3 最后一次刈割留茬高度对翌年苜蓿粗蛋白含量及返青率的影响

对第四茬苜蓿进行刈割留茬高度处理后,不同处理根内储藏性物质含量与翌年苜蓿干草品质的关系(见表3)。由表3可以看出,不同留茬高度处理对苜蓿根系内储藏性物质的存储会产生巨大的影响,4个处理根系内营养物质与翌年返青率具有极显著影响(P<0.01)。A2处理和A3处理由于末茬留茬高度大于8cm,测得根系内可溶性糖、丙二醛、可溶性蛋白含量要极显著高于A1、CK处理(P<0.01),其翌年返青率也明显高于A1和CK处理,这说明最后一茬苜蓿留茬高度的高低会影响根系内储藏性物质含量,从而将直接影响翌年苜蓿返青率的高低。当最后一茬苜蓿留茬高度高于8cm时,翌年的返青率将会高于70%,其中A3处理翌年返青率达到了79.2%,返青效果较好。

最后一次苜蓿留茬高度的高低会直接翌年第一茬苜蓿的营养品质。由表可知A1处理的粗蛋白含量要低于CK处理、A2处理、A3处理,且各处理间差异极显著(P<0.01)。相对饲用价值以A1处理最低,仅为125.33。CK处理的粗蛋白含量则要稍低于A1处理,为15.11%,但相对饲用价值要稍高于A1处理,为128。A2处理粗蛋白含量较高,且高于A1处理、CK处理,其粗蛋白含量为18.24%,已属于优质苜蓿干草,相对饲用价值也高于A1处理、CK处理,为134.03。A3处理粗蛋白含量要高于A2处理,其粗蛋白含量可高达19.79%,为优质苜蓿干草原料,相对饲用价值要高于A2处理,极显著高于A1处理和CK处理(P<0.01)。

表3 第四茬不同留茬高度根系内储藏性物质与翌年苜蓿返青率及营养品质的关系

3 讨论

3.1 留茬高度对苜蓿根内营养物质含量的影响

有研究表明随着留茬高度的降低,苜蓿粗蛋白含量呈现降低的趋势〔10〕。这与本试验结果一致,通过测定苜蓿根内营养物质含量和粗蛋白含量,以此来研究留茬高度对苜蓿根内营养物质含量及粗蛋白的影响。试验中随着留茬高度的降低,苜蓿粗蛋白含量也呈现降低的趋势。苜蓿植株的生长需要足够的营养物质,留茬高度越低,供植株地上部分生长物质就越少,此时植株生长所需要的物质将全部由根内营养物质转化,由于不同留茬高度下苜蓿根内营养物质含量不同,因此苜蓿留茬越高,其根内营养物质含量相对较多,下茬苜蓿生长越好,品质也越好。

3.2 最后一次留茬高度与苜蓿翌年返青率的关系

返青率作为评价植物抗寒性的重要指标,通过它可以反映出植物抗寒能力的强弱〔11〕。有研究表明抗寒能力的强弱与根内存储营养物质含量有直接关系,在温度降低时,根内营养物质作为一种低温保护物质〔12〕,在此过程中其含量会升高,这是比较普遍的生理现象〔13〕。本试验对最后一茬苜蓿进行不同留茬高度处理后,各处理根内营养物质含量均升高,对应的返青率出现升高的趋势,由此得出最后一次留茬高度应高于8cm,有利于苜蓿根在入冬后存储营养物质,从而提高翌年的返青率。这与根中可溶性糖含量将会直接影响苜蓿的返青率的研究结果一致〔3〕。

4 结论

4.1 从苜蓿根内营养物质含量及营养品质方面考虑,建议第一、二、三茬苜蓿刈割留茬高度为5~8cm。

4.2 考虑到翌年返青率,建议末茬留茬高度需在8cm以上。

〔1〕陈新辉,富新年等.高寒地区紫花苜蓿农艺性状与产量形成关系的多重分析〔J〕.畜牧兽医杂志,2014,33(4):18-19.

〔2〕刘青松.苜蓿种质资源的评价及遗传多样性研究.中国农业科学院硕士论文〔D〕.2014.

〔3〕迟文峰,崔国文.不同刈割次数对紫花苜蓿根中可溶性糖含量及越冬率影响的研究〔J〕.四川草原,2006,3:4-6.

〔4〕刘磊.晚秋刈割对不同秋眠类型紫花苜蓿抗寒的影响〔M〕.硕士论文,2007.

〔5〕张鲜花,穆肖芸等.刈割次数对不同混播组合草地产量及营养品质的影响〔J〕.新疆农业科学2014,51(5);951-956.

〔6〕张自和,郭正刚.退耕还草与草地农业技术〔M〕.兰州:甘肃人民出版社,2001:145-146.

〔7〕陈旒荃.生物化学实验方法和技术〔M〕.北京:科学出版社.2002.

〔8〕于辉.刈割次数对紫花苜蓿草产量、品质及抗寒性影响的研究.硕士学位论文〔D〕.2007.2-16.

〔9〕潘瑞炽.植物生理学〔M〕.北京:高等教育出版社,2001,279-288.

〔10〕刘燕.收获技术对紫花苜蓿干草品质的影响.硕士论文〔D〕.2014.42-45.

〔11〕王丽霁.刈割次数对生长第四至第五年紫花苜蓿产量、品质及抗寒性的影响.硕士论文〔D〕.2009.48-50.

〔12〕孙启忠.不同紫花苜蓿品种可溶性糖、全氮、丙二醛含量动态变化及其与抗寒性关系研究〔J〕.中国农业科技导报,2008,10(S1):56-60.

〔13〕严青,马玉寿,等.低温胁迫对3种牧草幼苗抗性生理指标的影响〔J〕.青海大学学报(自然科学版),2007,25(1):54-57.

The relative research between the nutrient content in alfalfa rootand hay quality under different stubble height

WANG Wei1, JIA Yu-shan1, ZHOU Tian-rong1, YIN Qiang2, GE Gen-tu1*

1.College of Ecology and Environment Science, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010019, China;2.Grassland Research Institute ,CAAS, Hohhot 010010,China)

In order to study the effect of stubble height on crude protein and green rate of alfalfa, this experiment choose the 3 years “golden queen” as research material, and study the relationship between the nutrient content in alfalfa root with different stubble height and crude protein ,RFV and green rate. The result shows that: with the stubble height increase , the nutrient content in root of alfalfa showed the rising trend ; if the last stubble height is more than 8cm, the green rate will higher than 70%, and green rate of 8~11cm measure was as higher as 79.2%, green effect is best. In view of the nutrient content in root will effect the crude protein and green rate of alfalfa, this paper advises the first、second and third time stubble height is 5~8cm, the last stubble height is at least 8 cm.

alfalfa; stubble height;nutrient content in alfalfa root ; hay quality ;green rate

2015-03-11

(2012BAD13B02,IRT 1259)内蒙古温性草原牧区生产生态生活基础集成与示范项目。

刘 芳(1991-),女,内蒙古包头市人,从事数量生态学研究。

S551+.7

A

2095—5952(2015)02—0044—06