经济转型视角下城镇化与经济增长互动关系研究

2015-03-25康继军傅蕴英

康继军,吴 鹏,傅蕴英

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400044)

一、问题与文献综述

2008 年的经济危机浪潮尚未退去,国际经济形势仍然堪忧,随着人民币汇率的上升以及劳动力成本的上涨,加之人口红利逐渐减弱,以出口为导向的中国经济正面临严峻的挑战,一直以来以投资为主导的中国经济增长已经出现了一些不可持续的现象,产能过剩和投资效率低下等问题日益突显。面对“保增长”的严峻形势,拉动经济增长的“三驾马车”中出口和投资已经显得乏善可陈,这使得政府和公众的注意力就转移到第三驾马车“消费”之上,鉴于国际需求的疲软表现,拉动内需就显得迫切而重要。

随着新型城镇化道路战略的提出,中国的城镇化进程将会释放巨大的消费潜力,城镇化是解决农业和农民问题的重要途径和方法,是推动区域经济协调发展的有力支撑。城镇化绝不仅仅是指人口的城镇化,其背后是经济社会体制的深刻变革,是人们生产和生活方式的巨大转变。研究中国的城镇化离不开特定的经济体制变革背景和经济发展现状,经济体制市场化转型作为一场深刻的制度变革过程,在过去30 多年的改革开放进程中对国民经济和社会发展产生了深远的影响,随之而来的几个问题是:经济体制的市场化转型是否对城镇化进程也起到了积极的推动作用?城镇化作为拉动内需的重要途径,是否已经成长为经济增长的新引擎?经济增长与城镇化是否存在一种相互作用的机制,使得二者良性发展,相互促进?这些都是国家在推动新型城镇化和统筹城乡发展过程中需要厘清的问题,也是本文将要深入探讨解答的问题。需要特别说明的是,在本文的后面部分所讨论的市场化进程与经济转型语义上不存在严格的区别,属于同一内涵。

城镇化,又称作“城市化”或者“都市化”,均是来源于英文“Urbanization”,二者有着相近的含义。《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》[1]提出全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开城区人口50 万~100 万的城市落户限制,合理放开城区人口100 万~300 万的大城市落户限制,严格控制城区人口500 万以上的特大城市人口规模。可见,中国的城镇化的重心将是推动中小城市和镇的发展,所以,“城镇化”和“城市化”虽仅有一字之差,但政府部门在制定政策时使用“城镇化”一词更加彰显了当前中国的实际国情。

关于城镇化的影响因素,国内学者做了大量的研究,例如,程必定[2]指出人口城镇化的主要动力来自于工业化的发展以及由此引起的区域产业结构的变化。王国刚[3]指出城镇化作为一场深刻的社会变革,需要多种经济成分的共同发展、对外开放的新思路以及有效的金融改革等体制机制创新措施。戴永安[4]基于随机前沿生产函数的方法测算了2001-2007 年中国266 个城市的城市化效率,并在此基础上实证分析了人口因素、政府作用、基础设施等八大因素对城市化效率的影响。苏素等[5]将经济增长对城镇化的影响效应分为规模效应和结构效应两个方面,研究结果表明,经济增长能够推动城镇化的进程,但是这个过程会受到产业结构和城乡收入差距的影响。江易华[6]利用中国1 826 个县域统计数据,通过因子分析法检验了可能影响城镇化水平的14 项指标。张丽琴、陈烈[7]以河北省为例,采用主成分回归分析方法实证研究了新型城镇化的影响因素,这些因素主要包括经济发展、产业结构和制度因素等方面。

关于经济增长与城镇化关系的研究,国外学者从不同视角进行了探讨,Henderson[8]利用跨国面板数据证实了城市化与经济增长之间存在较强的相关性,但是并未从因果关系的角度探讨二者之间的因果关联。Luisito 和Zou[9]建立了一个简单的城市经济模型,认为当城镇化发展到一定程度以后,城镇化通过促进人力资本发展进而推动经济增展。Luisito 和Duncan[10]假设生产率取决于人力资本,通过建立相关的理论模型指出城镇化将是经济持续增长的引擎。Bruckner[11]利用1960-2001 年41 个非洲国家的面板数据研究得出,城镇化对经济增长有显著的推动作用。Blane[12]通过对印度尼西亚1960-2009 年的时间序列数据研究发现,城市化与经济增长之间存在正相关关系。国内学者方面,贺灿飞、梁进社[13]的研究认为市场化进程和城市化水平是影响中国区域经济差异的重要因素。Chang 和Brada[14]指出中国的城镇化发展滞后于经济增长的速度,加速城镇化发展可以创造更多的就业机会并且带动经济的增长。郑亚平[15]运用中国120 个城市截面数据构建了城市化质量水平测度模型,研究结果认为城市经济的持续增长和协调发展有赖于城市化的内在质量提升。吴福象、刘志彪[16]对长三角地区16 个城市的实证研究认为,在长三角城市化群落中,城市化与经济增长之间存在显著的正相关关系。王家庭、贾晨蕊[17]利用空间滞后模型证实了中国城市化进程对区域经济增长的影响存在空间差异性。曹裕等[18]通过对1987-2006 年的省级面板数据协整检验,得出中国的城市化水平、城乡收入差距和经济增长之间存在长期稳定的均衡关系。朱孔来[19]通过面板数据的单位根检验和协整分析,得出中国的城镇化和经济发展水平之间存在长期稳定的均衡关系。马晓河[20]指出城镇化可以在很大程度上创造消费需求,同时在供给层面也会促进产业结构调整与升级,城镇化将是中国经济增长新的源泉。

从现有文献有关中国经济体制改革,即经济体制的市场化进程对于城镇化的影响研究看,在研究方法上,现有研究大多停留在理论政策层面,缺乏实证研究的经验支持;从研究广度上看,少量文献提及了政府的作用、对外开放以及非国有经济的发展等因素,缺少关于市场化内涵的各个维度对于城镇化影响机制的系统性阐述。因此,本文认为,改革开放30 多年来,中国的经济社会取得如此巨大的成就,经济体制的市场化改革是不可或缺的重要因素,鉴于学术界对于市场化指数已有较为系统深入的研究,我们认为,可以从实证分析的角度系统地研究市场化进程对于城镇化的贡献程度。

在经济增长这一变量的指标选择上,现有研究大多选择人均GDP 作为研究对象,由于城镇化采用的大多是常住人口①常住人口是指在城市居住时间超过6 个月的人口。统计口径,而人均GDP 则在2004 年才开始使用常住人口计算,2004 年之前则一直采用的户籍人口计算,采用户籍人口计算就忽视了流动人口因素,从而导致统计误差的产生。对于经济较为发达的地区,因为没有计入大量的外来人口,人均GDP 被高估,而对于经济欠发达的地区,由于未剔除外流人口,人均GDP 会被低估[21]。因此,为了保证数据准确性和可比性,本文选用GDP 作为经济总量的代理指标考察经济增长与城镇化二者的关系,GDP 指标的内涵是指一个国家或地区一定时期内的最终产品和劳务价值,体现了一个地区常住人口的总产出,这与城镇化的常住人口统计口径相吻合。

在对经济增长与城镇化的关系研究方面,现有研究大都使用基于相关性分析的回归分析、基于单位根和协整理论的时间序列模型分析等方法,通过对跨国或者分地区的截面数据、面板数据或者一个国家或地区的时间序列数据的计量经济学建模估计,讨论二者之间的相关性或者长期均衡关系的存在。基于上述分析,本文首先重点分析市场化进程对城镇化的作用机制,在理论机制的分析基础上建立一个联立方程模型,将城镇化与经济增长纳入一个经济系统内定量讨论二者的互动作用关系。

二、模型设定与数据处理

(一)理论机制

1.市场化对城镇化的影响机制

关于各地区市场化进程的研究,国内较具代表性的是樊纲等[22]做出的系统性阐述,樊纲等学者界定市场化的内涵主要包括政府与市场的关系、非国有经济发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织和法律制度环境五个方面。这一划分标准有其合理性,本文认为市场化进程对城镇化的影响主要包括以下几个方面。

首先,非国有经济的发展程度是衡量经济体制市场化进程的一个重要标志,一个经济体的健康持续发展需要多种形式经济的协调发展,完善的市场经济体制能够在促进要素流动、优化资源配置方面发挥重要作用。国有经济大多集中在城市,在解决农村剩余劳动力方面起到了一定的作用,但城镇化发展的过程也离不开大量乡镇民营企业的发展,这些企业使农民从农田里走出去,尤其在实现人口的就近城镇化方面功不可没,这些民营乡镇企业解决了农村大量劳动力的安置问题,使城镇化进程变得现实可行。王小鲁[23]指出在改革开放后的20 多年里,中国有超过1 亿的农村劳动力从农业部门转移到乡镇企业,乡镇企业在改善资源配置、推动城市化进程和经济增长方面起到了重要作用。

其次,一个地区的对外开放程度也是推动城镇化的重要因素,这主要是由于外资引入丰富了当地的要素市场,吸引了更多的农村劳动力,这些农民工长期居住在城市,参与城市的建设,是城市化进程中不可或缺的一部分。

第三,对于政府与市场的关系,政府是市场规则的制定者,是体制机制创新的顶层设计者,在城镇化进程的道路上起到了统筹全局的作用。《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》[1]指出需要正确处理政府和市场关系,坚持使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,切实履行政府制定规划政策、提供公共服务和营造制度环境的重要职责,使城镇化成为市场主导、自然发展的过程,成为政府引导、科学发展的过程。由此可见,政府与市场关系的演变将会深刻影响中国城镇化道路的走向。

最后,金融的发展也是市场化的重要范畴之一,它更好地推动了资金的市场化流向,盘活了实体经济。我们认为金融业的发展是通过间接效应拉动了城镇化的进程。另外,新型城镇化面临巨大的资金缺口,金融业的市场化进程无疑也能更好地为城镇化提供融资支持。

2.经济增长与城镇化的互动机制

程必定[2]指出经济增长主要通过产业结构多元化、区域经济中心的发展、财富积累等方面影响城镇化,同时,人口城镇化也会对经济增长产生重要作用,如强化区域经济发展中心的地位,优化区域经济中心的地域空间分布和群体组合效应。关于城镇化对经济增长的影响机制,吴福象、刘志彪[16]在研究长三角地区城市化群落对经济增长的驱动机制时,认为这种机制主要表现为两种形式,一是通过要素的自由流动聚集,提高城市群的创新动力来促进经济增长;二是政府通过加大固定资产投资和基础设施建设,降低企业间的运输成本,强化企业间的联系,最终促进经济增长。

关于经济增长影响城镇化发展进程的传导机制,我们认为,在经济发展初期,经济增长对人力资本的依赖性很高,城市带来的产业集聚效应会引领人口快速向城镇聚集,城镇化水平会不断提升;在经历短暂的平稳期后,随着时间的推移,经济增长更多地依靠科技进步的带动,对人力资本的依赖性逐渐减弱,人口向城镇迁移的趋势会减缓,与此同时,随着城乡基本公共服务均等化的开展,农村和小城市的吸引力会逐步加大,比如环境质量和生活空间的优势等,都可能导致“逆城镇化”现象的发生,也即大城市的人口会向小城市或者农村转移。这种现象一定程度上类似于Kuznets[24]在研究收入差距与经济增长时提出的倒U 形结论。

因此,本文提出如下假设:在经济发展的初级阶段,经济增长能够促进城镇化进程,随着经济发展水平的提高,经济增长对城镇化的促进作用会逐渐减弱,甚至会转变为抑制作用,从长期看,经济增长对城镇化的影响将呈现倒U 形。在本文后面部分的实证研究当中,我们将通过建立联立方程模型验证这一假设在中国经济转型的实践中是否成立。

关于城镇化的其他影响因素,本文重点考察了产业结构、基础设施建设以及城乡收入差距这三个因素的影响,这主要考虑到第二产业的发展与城镇化进程密切相关。改革开放以来,人口城镇化的速度远远落后于土地城镇化和工业化的速度,对于这一点,我们认为工业化的优先发展会带动城镇化的后续开展;交通基础设施的建设为城镇化的开展提供了硬件保障,尤其对于中小城市和小城镇的城镇化进程会起到良性的引导作用;城乡收入差距是体现一个社会公平程度的重要指标,努力提高农民收入,将这一差距控制在合理范围内将有利于推进城镇化,有利于改变原有城乡二元格局,真正实现城乡一体化。

在影响经济增长的其他因素上,资本和劳动力仍然是我们优先考虑的因素,另外,我们还将考虑市场化与城镇化这两大社会变革对经济增长的影响。关于市场化在促进经济增长的贡献方面,现有研究,如徐现祥和李郇[25]、康继军等[26]、樊纲等[27]都证实了中国经济体制的市场化改革对经济增长起到了重要作用。

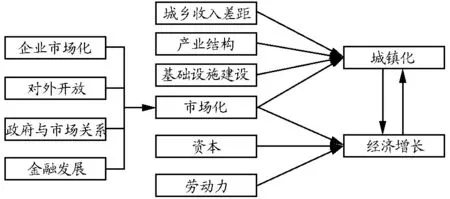

通过以上理论机制的论述,我们认为,城镇化与经济增长之间的互动机制可以由图1 表出。我们使用联立方程组来刻画城镇化与经济增长这一较为复杂的经济体系,在模型中我们将经济增长的二次项引入到城镇化方程当中以验证前文倒U 形假设是否成立。建立联立方程组模型如下:

图1 城镇化与经济增长互动作用机制图

其中,下标i 代表地区(省份),t 代表时间(年份),变量URB 代表城镇化水平,WMI 代表市场化进程,IS 代表产业结构,GAP 表示城乡收入差距,TRAN 表示交通基础设施,Y 表示经济发展水平(GDP),K 表示资本存量,L表示劳动力。按照经济增长文献相关变量的传统处理方法,模型中Y、K、L 取自然对数值,其余比值型变量使用原值。

(二)变量选取和数据处理

1.城镇化(URB)

本文采用城镇人口占地区总人口的比重表示。首先需要界定的是城镇人口的定义,改革开放以来,市镇的设置标准及城镇人口的统计口径都发生了几次变化,这直接影响着中国城镇化水平的测度结果。现有的城镇人口定义是指居住在城镇范围内的全部常住人口,该定义包括了大量进城务工的农民工人口数②根据国家统计局的数据,这一数字在2013 年已经超过了2.6 亿。。根据2012 年的数据,按常住人口计算的中国的城镇化率达到了52.6%,而按户籍人口计算的城镇化率仅有35.3%[1],二者相差17.3 个百分点。从福利经济学的角度看,这些进城农民工并没有享受到城镇居民应有的社会保障、医疗和教育等基本公共服务,因此,按常住人口计算的城镇化率并不能反映城镇化的质量。就本文的研究视角而言,这些非城镇户籍的人口是经济发展过程中不可或缺的部分,他们积极参与了城市经济的建设,对经济发展的贡献不可忽视。因此,本文认为采用按常住人口计算的城镇化率这一指标更加符合研究城镇化与经济增长互动关系的需要。由于2000 年第五次人口普查与第三次和第四次的人口普查在城镇人口的统计口径上存在较大差距,不同统计口径的城镇人口数缺乏可比性,此外,基于第五次人口普查时所采用的城镇化率统计口径考虑了人口密度的因素,与国际标准接轨,统计口径相对科学[28]。所以,为了保持数据准确性和可比性,本文仅就2000 年以来第五次人口普查时的城镇化率变化情况进行了研究。

2.城乡居民收入差距(GAP)

现有研究多使用城乡收入比、基尼系数、泰尔指数等指标测度城乡居民的收入差距。为便于和现有研究结果比较以及考虑到数据的可得性,本文仍采用目前普遍使用的城镇居民人均可支配收入与农村居民人均收入的比值来测度城乡收入差距。

3.产业结构(IS)

采用各地区第二产业产值占三次产业总产值的比重衡量。

4.基础设施建设(TRAN)

本文采用公路建设情况作为代理变量,具体用每万人拥有的公路里程数表示。

5.市场化进程(WMI)

关于中国各地区市场化相对进程的研究,最有影响力的是樊纲等[22]构造的市场化指数(以下简称樊纲指数)。樊纲指数的优势在于指标体系比较全面,较好地刻画了中国各地区的市场化相对进程,但是也存在一些不足之处,最大的问题在于部分调查指标未能逐年更新,并且指数样本期较短(1997-2009),2010 年以后的数据无法获得,因此不能完全满足研究需要。

本文以樊纲指数为基础,借鉴汪锋等[29-30]构造的市场化指数,该指数涵盖4 个一级分指标,9 个二级分指标③这9 个二级分指标分别是非国有经济在工业总产值中的比重、非国有经济在全社会固定资产投资中的比重、非国有经济在消费品零售总额中的比重和非国有经济就业人数占城镇从业人员数的比重、进出口贸易额占经济总量的比重、外商直接投资占经济总量的比重、地方政府财政支出减掉教育开支占经济总量的比重、金融机构存款余额占经济总量的比重、金融机构贷款余额占经济总量的比重。,包括非国有经济发展、对外开放、政府和市场的关系、金融发展四大方面。虽然该指数在指标完备方面较樊纲指数有所欠缺,但是基础数据来源较为可靠,没有大量使用调查数据,研究者可以自行逐年更新,样本期能够涵盖从1978 年改革开放以来的整个中国经济转型进程,比较适合本文的研究需要。因此,本文使用汪锋[30]的市场化相对指数衡量市场化进程,使用樊纲指数作为稳健性检验的替代变量。

另外,我们还对原有的数据作了修订和完善,对于重庆直辖以前缺失的数据,按照《重庆历史统计资料1949-1996》上公布的数据进行了补充。对补充完善后的各分指标重新进行标准化评分和主成分分析,最终得到1978-2012 年的市场化进程总指数,根据研究需要,本文使用了2000-2012 年时间段的数据。

6.资本(K)

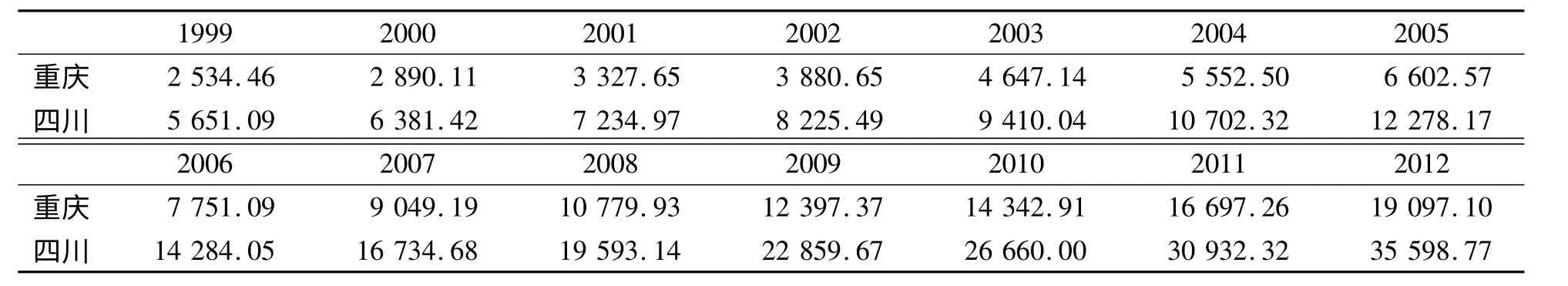

关于中国资本存量的计算,现有的文献大都基于Goldsmith 于1951 年开创的永续盘存法(IPM),资本存量的计算基期一般都较早,这样可以保证后面年份受到基期资本存量影响较小。由于重庆在1997 年才开始直辖,现有文献对重庆资本存量的计算主要有两种处理方法:一是与四川省合并计算,二是通过估算重庆相关的投资数据计算。我们认为第一种方法已经不能满足当前研究区域经济发展的需要,而第二种方法的准确性不够。本文通过数据的深度挖掘,基于单豪杰[31]的方法对重庆和四川的资本存量进行了分开计算,并对各地区的数据进行了补充。具体做法如下。

首先,对于1952-1996 年重庆的固定资本形成总额,用《中国国内生产总值核算-历史资料1952-1995》中公布的“老四川”(含重庆在内)数据减去《新中国60 年统计资料汇编》中公布的“新四川”(不含重庆在内)数据得到,对于1996 年后的固定资本形成总额数据,可以从相关年份的《重庆统计年鉴》得到。其次,对于1952-1996 年重庆的投资价格指数,我们采用与“老四川”相同的固定资本形成总额指数,对于1997 年以后的投资价格指数,我们采用相应年份《重庆统计年鉴》中的固定资产投资价格指数,在此基础上,我们计算出了以1952 年为基期的投资平减指数。为保持与其他变量基期的一致性,我们选用2000 年为基期对资本存量进行了再计算,限于篇幅,本文只列出了1999 年以来重庆和四川的资本存量。

表1 1999-2012 年重庆市、四川省资本存量表(单位:亿元)(以2000 年为基期)

7.劳动力

由于统计年鉴公布的一般为就业人数的年末数,考虑到当年就业人数的波动性,我们采用各地区年初就业人数与年末就业人数的均值作为当年劳动力的衡量指标,这样处理的目的是为了尽量减少误差,得到与当年实际就业人数更加相近的数值。

8.GDP

为消除物价因素的影响,本文以2000 年为基期,采用GDP 平减指数对2000 年以后各地区名义GDP 进行平减,得到以2000 年为基期的各地区GDP 实际数据。

基础数据来源于相关年份的《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、各地区统计年鉴、Wind数据库等,对于个别数据的缺失,采用插值法补全。鉴于西藏数据缺失较多,所以本文的研究对象为中国内陆除西藏以外的30 个省、直辖市和自治区。

三、实证结果分析

(一)联立方程的识别和联立性检验

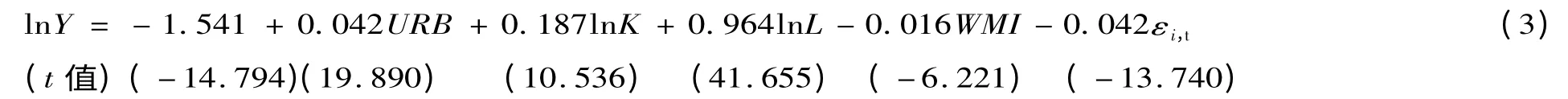

首先,从联立方程的阶条件和秩条件可以判断,方程(1)和(2)都是可以识别的;其次,关于联立性的检验,目前采用较多的是Hausman 设定的误差检验方法,其检验的本质是检验一个内生解释变量是否与误差项相关,若它们之间存在显著的相关关系,则方程存在联立性。本文的具体做法是:将方程(1)的被解释变量URB 对所有前定变量进行简单回归,得到方差εi,t,然后将方程(2)的被解释变量lnY 对WMI、URB、lnK、lnL 和εi,t作简单回归,得到结果如下:

由(3)式可见,残差项εi,t的系数显著不为零,表明lnY 与残差项εi,t相关,方程存在联立性。

(二)联立方程的估计方法选择与实证结果分析

本文选用3SLS 方法对联立方程组进行参数估计。3SLS 是一种系统估计方法,考虑到了联立方程组各方程间的联系,并且能有效克服扰动项之间的相关性。在估计方程时需要设置相应的工具变量,设置的原则是选用所有的先决变量(包括外生变量和内生滞后变量)都作为工具变量。

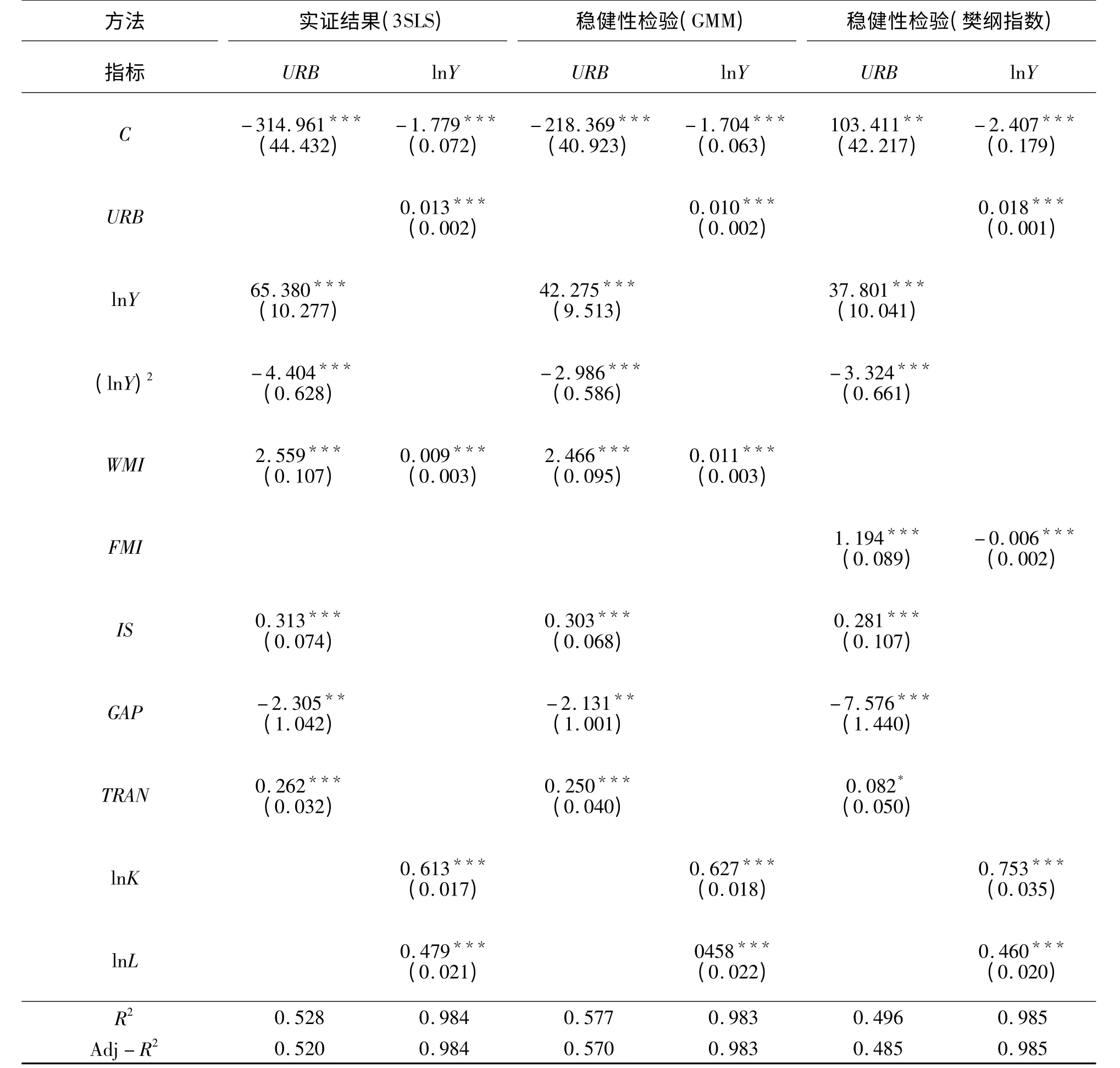

表2 给出了联立方程的估计结果,从实证分析结果看,经济增长的一次项对城镇化的影响系数为正,而二次项对城镇化的影响系数为负,对城镇化的影响呈现出一种倒U 形的趋势,这印证了前文对经济增长与城镇化关系的倒U 形假设。事实上该结论已经在美国等一些发达国家得到验证,20 世纪60 年代,美国爆发了“城市危机”,大城市暴露了一系列问题,如能源危机、环境问题和人口过度聚集等,许多市民为了摆脱大城市的一系列困扰,迁往小型城镇或者乡村生活,这种“逆城市化”满足了中产阶级的理想居住要求。

市场化进程对城镇化的推动作用显著,实证结果显示,市场化指数每提高1 个百分点,就能使城镇化率大约提高2.559 个百分点;工业化的带动作用同样不可小觑,第二产业比重每提高1 个百分点,能够使城镇化率大约提高0.313 个百分点;公路交通基础设施的建设对城镇化的影响系数为0.262,同样对城镇化的开展有正面的促进作用。值得关注度的是,城乡收入差距对城镇化的影响系数为-2.305,该结果意味着城乡收入差距的扩大会阻碍城镇化的开展。我们认为,历经30 多年的改革开放,随着中国经济的高速增长,在追求效率的同时丧失了部分公平,财富过度集中,城乡收入差距也逐步扩大,不仅使城镇化动力不足,还会引起一系列潜在的社会问题。国外学者早有研究指出,片面追求效率优先的快速经济增长具有不稳定作用[32],本文的实证结果进一步证实了该命题,在进行进一步改革开放的制度设计时必须加以认真对待,妥善处理好经济增长和稳定发展的问题。

在经济增长的方程当中,资本和劳动力对经济增长的产出弹性分别是0.613 和0.479,仍然是影响经济增长的重要因素,尤其是资本的投入对经济增长的作用至关重要。市场化对经济增长的影响系数为0.009,对经济增长起到了积极的推动作用,这一点我们与经济增长相关理论以及现有的实证研究,如樊纲等[27]的结论类似,这也印证了中国过去的经济体制改革卓有成效。城镇化对经济增长的影响系数为0.013,对于经济增长的作用也开始显现出来,这与国家大力推动城镇化进程,将城镇化作为经济增长的新引擎的政策目标是相一致的。

表2 联立方程估计结果及稳健性检验结果

四、稳健性检验

为保证结果的可靠性,本文从以下两个方面对实证结果进行稳健性检验以保证结果的可靠性(具体检验结果见表2,樊纲指数用FMI 表示)。

其一,我们对估计方法进行了再检验,这里选用GMM 估计方法作为稳健性检验的方法,理由是它可以克服随机误差项的异方差和序列相关,是一种有效的估计方法。从GMM 估计的结果看,除了回归系数有所差别外,基本结论与3SLS 方法类似。其二,鉴于上文提到了樊纲指数的一些优势和不足,本文没有将其作为重要解释变量引入联立方程体系当中,但是不妨碍我们使用樊纲指数作为稳健性检验的替代变量。为了保持与本文市场化指数评分的一致性,我们对樊纲市场化指数改为百分制表示,从稳健性检验的结果看,除个别系数显著性及系数大小发生改变外,城镇化对经济增长的促进作用以及经济增长对城镇化呈现的倒U 形影响趋势这一基本结论也未发生改变。

五、结论及政策性建议

本文从市场化进程的多个维度对市场化推进城镇化的作用机制进行了阐述,系统探讨了中国经济转型背景下城镇化与经济增长的互动作用关系。本文通过建立联立方程模型,将市场化、城镇化与经济增长纳入到一个经济系统进行研究,通过实证结果的分析可以看出,经济体制的市场化转型这一深刻的制度变革过程在推动城镇化进程与经济增长方面都起到了积极的促进作用;城镇化对经济增长的推动作用也逐渐显现;经济增长对城镇化的影响呈现出一种倒U 形的趋势,这表明保持适度的经济增长对于城镇化的开展尤为重要。

虽然本文的实证研究没有涉及城镇化的质量以及经济增长质量的论述,但是,从相关结论看,仍然蕴含丰富的政策性含义。

首先,城镇化的开展不仅仅是人口的城镇化,更多的应该是农民职业的转变以及由此引起的生产方式和生活方式的转变,政府应该统筹城乡发展,努力实现城乡基本公共服务均等化,加大社会保障力度和“三农”建设投入,提高农民的劳务收入和财产性收入,努力缩小城乡收入差距的同时有利于推动城镇化进程。其次,经济增长与城镇化之间的倒U 形曲线关系以及发达国家出现过的“逆城市化”现象带给我们更多的是对城镇化模式的思考,如何避免中国城镇化过程中出现的一系列负面问题,将是国家新型城镇化政策需要重点面对和解决的难题。最后,从城镇化与经济增长的互动关系可以看出,保持一个合理的经济增长势头将有利于推动城镇化健康长效发展,政府在制定政策时应将更多的注意力放在经济增长的质量和结构转型上;同样,也需要保持一个合理的城镇化发展速度,抓住中国特色新型城镇化道路“以人为本”的核心理念,把更多的注意力放在提升城镇化发展的质量上来,从而推动经济平稳高质发展,最终在城镇化与经济增长之间形成一种良性双向反馈机制。

[1]中国国务院.国家新型城镇化规划(2014-2020 年)[EB/OL].[2014-08-10].网址:http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2644805.htm,2014.

[2]程必定.论区域经济增长[J].管理世界,1988(4):135-147.

[3]王国刚.城镇化:中国经济发展方式转变的重心所在[J].经济研究,2010(12):70-81,148.

[4]戴永安.中国城市化效率及其影响因素——基于随机前沿生产函数的分析[J].数量经济技术经济研究,2010(12):103-117,132.

[5]苏素,贺娅萍.经济高速发展中的城镇化影响因素[J].财经科学,2011(11):93-100.

[6]江易华.县域人口城镇化的影响因素分析[J].统计与决策,2012(11):109-111.

[7]张丽琴,陈烈.新型城镇化影响因素的实证研究——以河北省为例[J].中央财经大学学报,2013(12):84-91.

[8]HENDERSON J V.Urbanization and economic development[J].Annals of Economics and Finance,2003(4):275-341.

[9]BERTINELLI L,ZOU B T.Does urbanization foster human capital accumulation[J].The Joumal of Developing Areas,2008,41(2):171-184.

[10]BERTINELLI L,BLACK D.Urbanization and growth[J].Journal of Urban Economics,2004,56(1):80-96.

[11]BRUCKNER M.Economic growth,size of the agricultural sector,and urbanization in Africa[J].Journal of Urban Economics,2012,71(1):26 -36.

[12]LEWIS B D.Urbanization and economic growth in Indonesia:Good news,bad news and(possible)local government mitigation[J].Regional Studies,2014,48(1):192-207.

[13]贺灿飞,梁进社.中国区域经济差异的时空变化:市场化、全球化与城市化[J].管理世界,2004(8):8-17,155.

[14]CHANG G H,BRADA J C.The paradox of china’s growing under-urbanization[J].Economic Systems,2006,30:24-40.

[15]郑亚平,聂锐.从城镇化质量认识省域经济发展差距[J].重庆大学学报:社会科学版,2007,13:1-5.

[16]吴福象,刘志彪.城市化群落驱动经济增长的机制研究——来自长三角16 个城市的经验证据[J].经济研究,2008(11):126-136.

[17]王家庭,贾晨蕊.我国城市化与区域经济增长差异的空间计量研究[J].经济科学,2009(3):94-102.

[18]曹裕,陈晓红,马跃如.城市化、城乡收入差距与经济增长——基于我国省级面板数据的实证研究[J].统计研究,2010,27(3):29-36.

[19]朱孔来,李静静,乐菲菲.中国城镇化进程与经济增长关系的实证研究[J].统计研究,2011,28(9):80-87.

[20]马晓河.城镇化是新时期中国经济增长的发动机[J].国家行政学院学报,2012(4):63-68.

[21]王梦奎.关于统筹城乡发展和统筹区域发展[J].管理世界,2004(4):1-8,29.

[22]樊纲,王小鲁,张立文,等.中国各地区市场化相对进程报告[J].经济研究,2003(3):9-18,89

[23]王小鲁.城市化与经济增长[J].经济社会体制比较,2002(1):23-32.

[24]KUZNETS S S.Economic growth and income inequality[J].American Economic Review,1955,45(1):1-28.

[25]徐现祥,李郇.中国省区经济差距的内生制度根源[J].经济学(季刊),2005(S1):83-100.

[26]康继军,张宗益,傅蕴英.中国经济转型与增长[J].管理世界,2007(1):7-17,171.

[27]樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011(9):4-16.

[28]张善余.统计口径变动对人口普查中城镇人口数量的影响[J].社会科学,2002(10):63-67.

[29]汪锋,张宗益,康继军.企业市场化、对外开放与中国经济增长条件收敛[J].世界经济,2006(6):48-60.

[30]汪锋.中国的制度变迁与经济发展不平衡:1978-2005[D].重庆:重庆大学,2007.

[31]单豪杰.中国资本存量K 的再估算:1952-2006 年[J].数量经济技术经济研究,2008,25(10):17-31.

[32]OLSON M.Rapid growth as destabilizing force[J].The Journal of Economic History,1963,23(4),529-552.