珠江三角洲中山横栏地区晚第四纪以来的沉积特征

2015-03-24刘子宁

刘子宁

LIUZi-Ning

(广东省地质调查院,广州510080)

(Guangdong Institute of Geological Survey,Guangzhou 510080,Guangdong,China)

关于珠江三角洲沉积特征的研究,始于柯威廉(G.W.Oliveroa,1915)和陈国达(1934)[1],其后,许多学者从第四纪地质、地层学、地球化学、环境磁学等方面,对珠江三角洲的形成、发育、演变等规律进行了长期的研究[1-7]。但由于在三角洲形成过程中沉积动力的复杂性、横向相变和海平面下降时的侵蚀作用以及各研究者所据资料不同等诸多原因,有关珠江三角洲的许多基本问题,如晚更新世以来存在几次沉积旋回、上更新统最老年龄、全新世海侵是一次还是两次、全新统沉积开始年龄、研究区是否存在华南末次冰期沉积等,目前仍多有争论。本文选择位于珠江三角洲中山横栏地区的Ⅳ01钻孔为研究对象,结合钻孔的岩性特征、粒度以及“广东省珠江三角洲经济区农业地质与生态地球化学调查”项目的地球化学资料,分析珠江三角洲地区晚第四纪以来的沉积特征,进而探讨珠江三角洲晚第四纪以来的海侵旋回,旨为珠江三角洲第四纪环境演化进一步研究提供依据。

1 地质背景

珠江三角洲主要由西江、北江、东江、潭江、流溪河在湾内堆积复合而成,三角洲内有五分之一的面积为星罗棋布的丘陵、台地、残丘,使水道分八个口门出海,“五江汇合,八口分流”,构成珠江三角洲的地貌特色。除东南面为南海外,珠江三角洲周围主要由花岗岩、花岗片麻岩等形成的低山和丘陵环绕,平原上沉积层总体浅薄,但岛丘众多、基底地形复杂,形成了三角洲独特的沉积特征[2]。

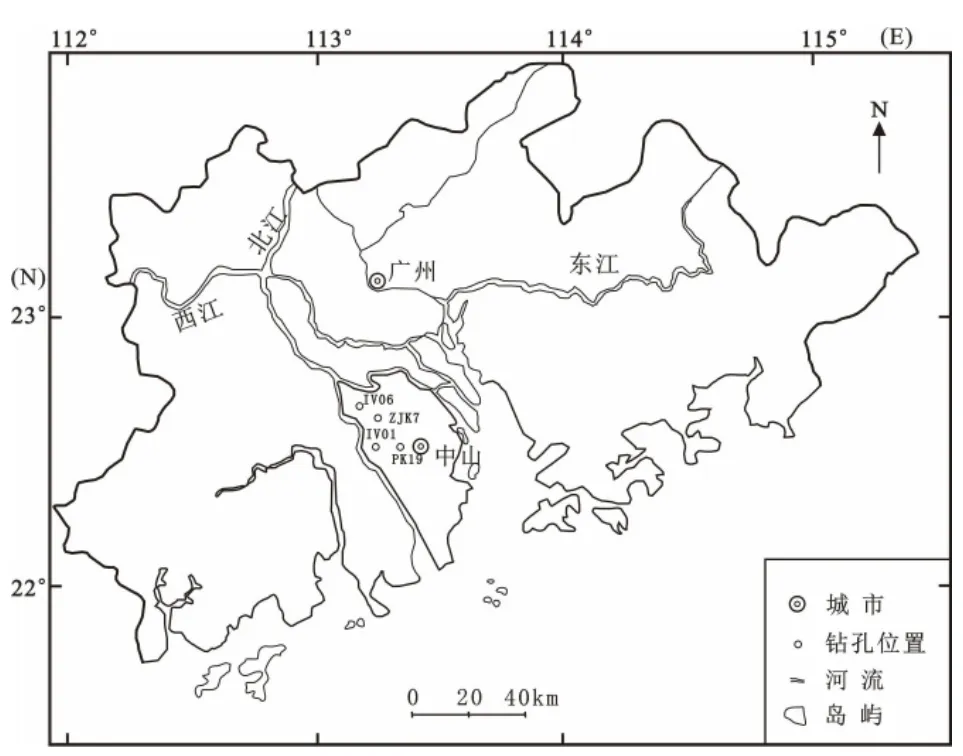

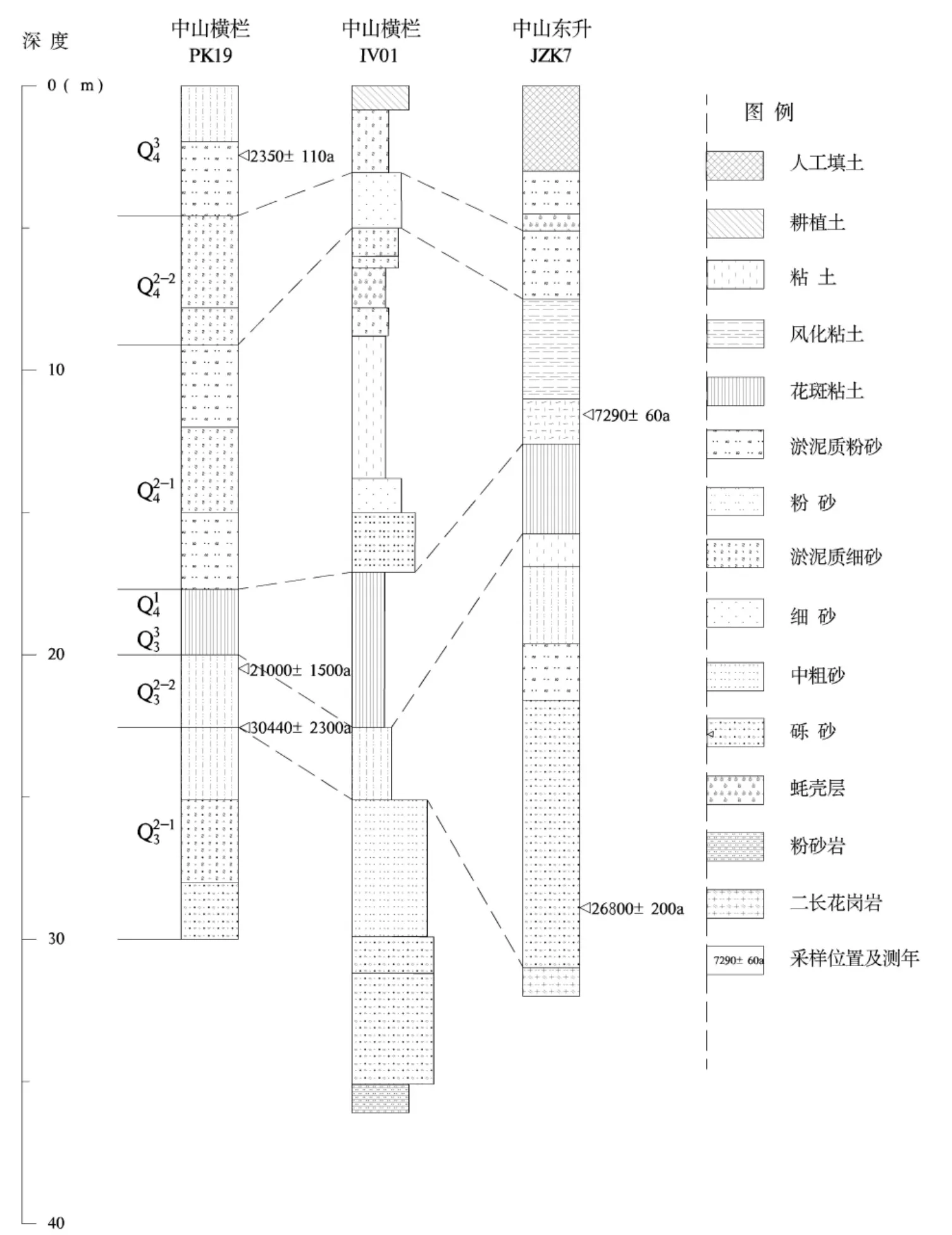

中山市横栏地区在珠江三角洲第四纪地层研究中有着代表意义,全新世海侵规模最大的沉积层—横栏组,因该地区地层的代表性而命名。钻孔Ⅳ01位于横栏镇的西北,地理坐标为:22°32.623′N,113°14.623′E(图1)。孔深39.60 m,其中0~0.85 m为耕植土,35.10~39.60 m为基岩风化壳,中间第四系既有海相发育,也有陆相沉积,反映该孔处于海陆交互作用的敏感地带;该孔揭露地层较全,厚度较大,在珠江三角洲平原区有一定代表性(图2)。

图1 珠江三角洲钻孔地理位置示意图Fig.1 Geographic location of study area and drilling coresof the Pearl Deltaarea

2 钻孔与样品

2.1 岩心描述

Ⅳ01孔岩芯显示为灰黄色、深灰色、土黄色、青灰色及灰黑色,主要由粉砂质淤泥、淤泥质细砂、粘土、细砂、中粗砂、砾砂及少量砾石组成。第四系松散沉积物自下而上,共可划分出21个岩性细层,大致分为以下六段(图2):①35.10~25.10 m段主要为灰黄色砂砾、砾石,底部夹薄层深灰色粘土质粉砂,见腐木;②25.10~17.10 m段下部为灰白色粉砂质粘土,夹较多黄红色粘土,上部为杂色花斑粘土,顶部见蚝壳碎屑,同区对应层位有3个C14年龄数据,范围为:30440±1500~21000±2300 a①;③17.10~13.80 m段为灰黄色含砾粗中砂,见蚝壳,上部为深灰色中砂,分选较好;④13.80~5.00 m段下部为深灰色粘土,上部为深灰色细砂质淤泥、细砂,普遍含蚝壳,同区对应层位C14年龄为:7290±60 a①;⑤5.00~3.05 m段为深灰色中细砂,夹粘土薄层;⑥3.05 m以上为灰黄色细砂质淤泥,测得同区钻孔对应层位年龄为:2350±110 a①,顶部为耕植土,含根系。

2.2 样品采集与分析测试

岩芯全孔连续取样,在不跨层的原则下,深度10.0 m以上的按0.5 m的密度采样,深度10.0 m以下按2.0 m的间隔取样,共采集沉积物样品46件进行元素全量分析。并按岩性共划分出21段细层,分层采集21件样品进行粒度分析。

沉积物样品的元素全量分析测定工作由中国地质科学院地球物理地球化学勘查所进行,共完成B、Ba、Sr等39项指标的分析测试,其中B采用发射光谱法测试,Ba、Sr采用压片法-X射线荧光光谱法测试;测试的准确度及精密度,用分析国家一级标准物质(GBW)方法进行检验,准确度和精密度参数对数差、标准偏差结果合格率均为100%。

粒度分析工作由中国地质调查局海洋地质实验检测中心承担,小于2 mm样品经去除有机质、钙质胶结物和生物壳体、洗盐、分散等步骤,采用激光衍射法进行分析,大于2 mm砾石部分采用0.5φ 的粒级区间,使用筛析法进行测定。

图2 Ⅳ01孔地层与相邻钻孔地层对比图Fig.2 Comparison of strata of coreⅣ01 with that of nearby cores

3 粒度特征

粒度分析的目的是研究沉积物的粒度大小和粒度分布,由粒度参数及粒度曲线特征判断当时的搬运介质、搬运方式、沉积环境,结合岩性及其他标志确定沉积相[9-11]。

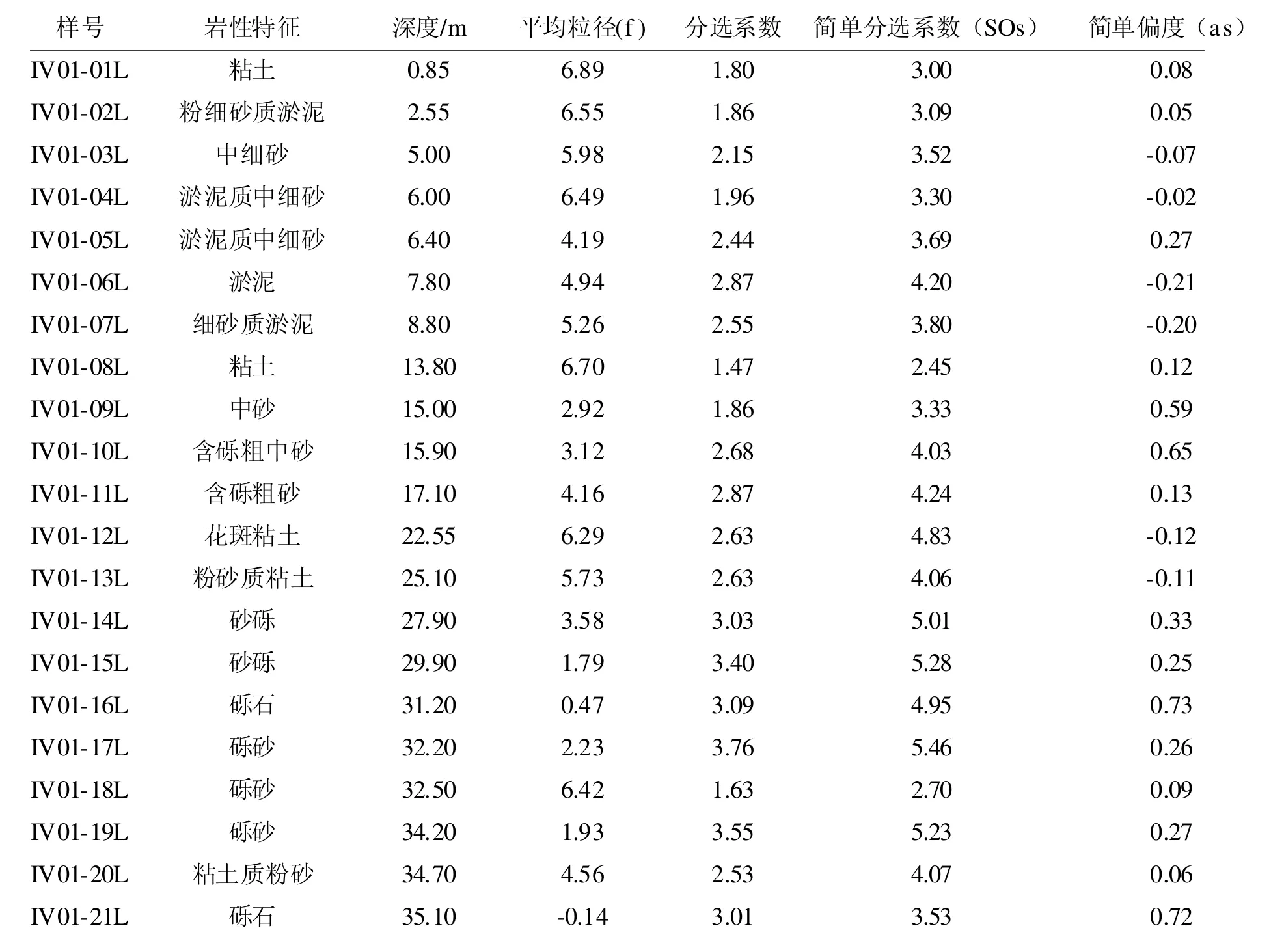

于Ⅳ01孔剖面第四系松散沉积物中共采集21件样品进行粒度分析,粒度参数采用福克和沃德公式[9]进行计算,计算结果列于表1。

表1 珠江三角洲中山横栏Ⅳ01孔粒度参数Table 1 Grain size data of core IV01 in Henglan area, Pearl River delta

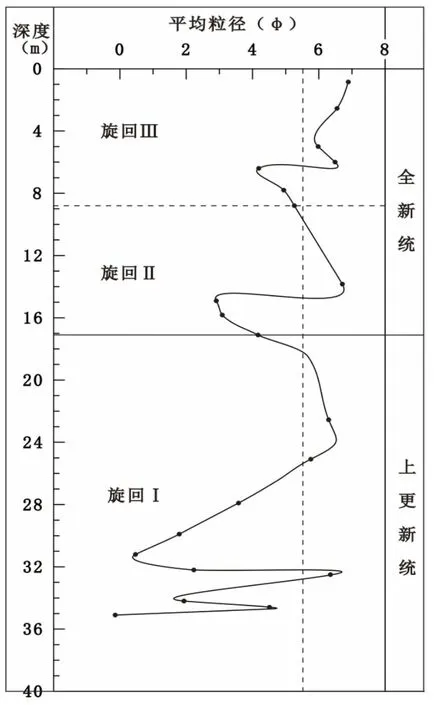

按照沉积物的平均粒径(φ),结合钻孔的岩性特征,绘制Ⅳ01孔的粒度分布曲线,并以φ=5.5(粉砂级)为界,划分出粗细两部分沉积物(图3)。由图可见,Ⅳ01剖面自下而上有三组粒度偏细层段(对应虚线右边),即25.10~17.10 m,13.80~8.80 m和6.00~0.00 m,三者之间则相应的为粗粒级层段,结合该孔自下而上砂砾、砾石-粉砂质粘土-含砾粗中砂-粘土-中细砂-细砂质淤泥的层序剖面(图2),Ⅳ01孔第四系松散沉积物,包含有三次下粗上细的沉积旋回(下粗上细的正向序列)。根据我们在珠江三角洲平原区揭露的四十多口第四纪钻孔②,绝大多数剖面表现为这种下粗上细的正向序列,与进积型三角洲经典的下细上粗的反向序列模式不同[4],具有一定的特殊性。究其原因,晚第四纪以来珠江三角洲平原区的沉积形成过程,主要受控于海平面的升降变化,珠江三角洲河网高度发达,直接与海联通的河口众多,形成过程的海侵期水进型河床充填和溯源堆积,导致大量的泥、泥质沉积覆盖在早期颗粒相对较粗的潮道沉积和冲刷槽滞留沉积之上。

4 地球化学特征

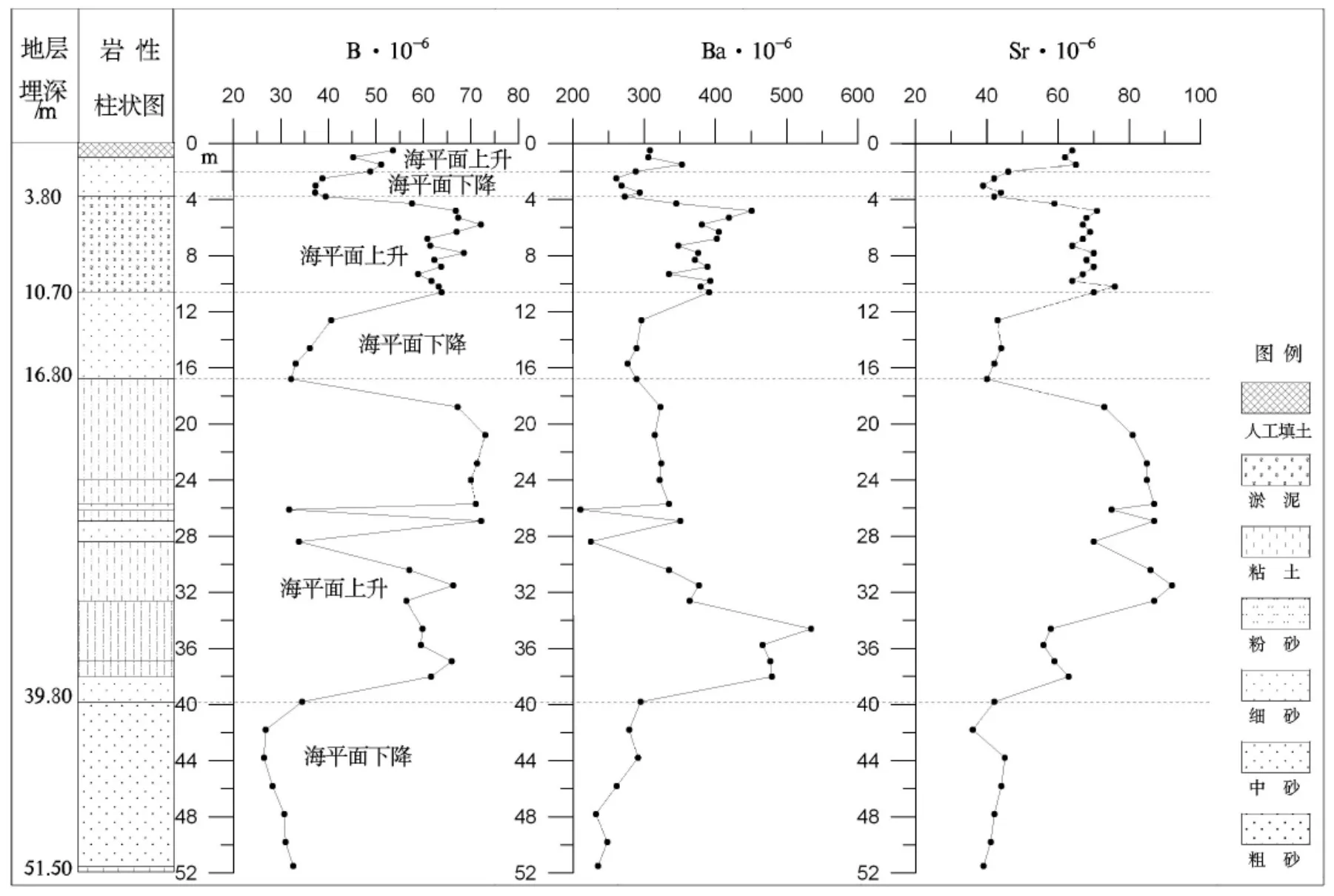

目前已广泛使用B、Ba、Ga、Rb、Sr等的含量和比值判别海相与陆相等沉积特征[8]。经综合对比已有的珠江三角洲海/陆相沉积物元素含量划分的研究成果[2,5],结合分析珠江三角洲第四系和现代河流与浅海的表层样品地球化学数据②③,认为将Sr>100、Ba>400、B>100(单位为10-6,下同)作为珠江三角洲海相沉积物指标值,Sr<50、Ba<300、B<50定为珠江三角洲陆相沉积物指标值比较适合(图4,5)。

图3 Ⅳ01孔粒度分布曲线图Fig.3 Grain sizedistribution curveof coreⅣ01

由图4,5可见,中山地区两个剖面的B、Ba、Sr三条微量元素含量曲线的形态、高低值的层位是相当接近的,总体反映出该地区有三个海相较为明显的层次。例如Ⅳ01孔25.10~17.10 m,13.80~5.00 m以及3.05~0 m三段,B、Ba、Sr三条微量元素含量曲线基本都处于海陆交互相范围,整体偏于海相,其间及底部表现则偏于陆相。表现了自下而上出现有三个明显由陆到海的层序,反映了三次由陆相到海相的沉积旋回,与粒度特征曲线分析结果相吻合。

5 晚第四纪以来的三次海侵

晚第四纪以来,珠江三角洲究竟发生过几次海侵,至今仍存有许多不同的观点。但归纳起来,主要有以下两种:一是认为有过两次海侵[1,14-15]:晚更新世一次(约27 kaBP),全新世一次(约7.5 kaBP以来);另外就是认为发生过三次[2,16-17]:晚更新世一次(约32.5~22 kaBP),全新世两次(约7.5~5 kaBP,约2.5 kaBP以来)。可见,对于珠江三角洲究竟有过两次还是三次海侵的争论,主要集中于全新世5~2.5 kaBP期间,是否有发生过海退(局部海退),从而把全新世7.5 kaBP以来的这次海平面上升,归结为一次还是划分出两次海侵过程。

珠江三角洲Ⅳ01孔第一次海侵对应埋深为25.10~17.10 m,岩性为灰白色砂质粘土,顶部见花斑粘土,同区相邻钻孔对应层位C14年龄为:30440±1500~21000±2300 a。本段B、Ba、Sr三条微量元素含量曲线基本都处于海陆交互相范围,整体偏于海相(图4)。第二次海侵对应埋深为13.80~5.00 m,岩性以深灰-灰黑色淤泥,淤泥质中细砂为主,相邻钻孔对应地层测得同位素年龄为:7290±60 a,微量元素B、Ba含量处于海陆交互相范围,Sr含量值总体大于100×10-6,为海相(图4)。第三次海侵对应埋深为3.05~0.85 m,岩性为灰黄色粉砂质淤泥,相邻钻孔对应层位C14年龄为:2350±110 a,微量元素含量亦指示本段沉积物相偏于海相,为海侵层(图4)。表明珠江三角洲中山横栏地区晚第四纪以来,有三套明显的海相地层,所对应的年代分别为:30440±1500~21000±2300 aBP,7290±60 aBP和2350±110 aBP,相应的,它们之间则为海退时期的陆相沉积,反映该地区三次的海侵-海退的沉积旋回。在已揭露的珠江三角洲平原区第四纪钻孔中,中山古镇、横栏、坦背、东升、小榄、斗门平沙、东莞望牛墩一带普遍揭露有一层浅风化的富含铁质氧化物的灰黄、浅黄、褐黄色粘土、粉砂质或砂质粘土,时代属于中全新世中晚期(5~2.5 kaBP),为陆相风化的产物(图2),在不久前的珠江三角洲地区国土资源调查中,将此段地层单独划分,定名为东升层①。表明在中全新世后期,发生过一次海退,至少是一次规模可至上述位置一带的局部海退。本文通过对珠江三角洲Ⅳ01孔第四系沉积物的岩性特征、粒度以及微量元素资料的综合分析,认为晚第四纪以来,珠江三角洲地区有过三次海侵。

6 结论

通过以上分析,可以得到以下结论:

(1)珠江三角洲晚第四纪沉积物自下而上,可划分出三次下粗上细的沉积旋回,与进积型三角洲下细上粗的反向序列模式不同,具有一定的特殊性。

(2)在珠江三角洲平原区,应用B、Ba、Sr三个微量元素含量特征总体上能够识别第四系的沉积相,其判别结果与粒度曲线具有良好的一致性。

图4 中山地区Ⅳ01孔指相元素分布图Fig.4 Distribution of concentrationsof indicator elementsof core IV01 in the Zhongshan area of the Pearl River delta

图5 中山地区Ⅳ06孔指相元素分布图Fig.5 Distributionsof concentrationsof indicator elementsof core IV06 in the Zhongshan area of the Pearl River delta

(3)晚第四纪以来,珠江三角洲中山横栏地区钻孔的岩性、粒度及微量元素含量特征显示,该地区沉积物有三套明显的由陆到海的沉积层序,反映了三次海侵的沉积旋回。

注释:

①广东地质调查院.江门市、香港幅1∶25 万区域地质调查.2003.

②广东省地质调查院.广东省珠江三角洲形成演化过程地球化学特征研究. 2010.

③广东省地质调查院.广东省珠江三角洲经济区农业地质与生态地球化学调查. 2012.

[1]龙云作,霍春兰.珠江三角洲晚第四纪沉积特征[J].海洋科学,1990,(4):7-14.

[2]黄镇国,李平日,张仲英,等.珠江三角洲形成发育演变[M].广州:科学普及出版社广州分社,1982.

[3]陈国能,张柯,贺细坤,陈翻身,念红.珠江三角洲晚更新世以来的沉积-古地理[J].第四纪地质,1994,(1):67-74.

[4]龙云作,霍春兰,司桂贤,杨聿容,朱卫勤,石瑞祥,牛作民,马道修,徐明广,周青伟,张光威,蓝先洪.对珠江三角洲沉积特征和沉积模式的一些认识[J].海洋地质与第四纪地质,1985,5(4):49-57.

[5]蓝先洪,马道修,徐明广,周清伟,张光威.珠江三角洲若干地球化学标志及指相意义[J].海洋地质与第四纪地质,1987,7(1):39-49.

[6]郑卓,王建华.珠江三角洲北部晚第四纪孢粉植物群的古环境意义[J].热带海洋,1998,17(3):1-9.

[7]王建华,曹玲珑,王晓静,杨小强,阳杰,苏志华.珠江三角洲万顷沙地区晚第四纪沉积相与古环境演变[J].海洋地质与第四纪地质,2009,29(6):35-41.

[8]姜在兴.沉积学[M].北京:石油工业出版社,2003:375-402.

[9]罗传秀,潘安定,施汝权.珠江三角洲江村ZK2钻孔沉积物粒 度 的 环 境 意 义 [J].地 层 学 杂 志,2005,29(S1):203-207.

[10]丁喜桂,叶思源,高宗军.粒度分析理论进展及其应用[J].世界地质,2005,24(2):203-207.

[11]曹伯勋.地貌学及第四纪地质学[M].武汉:中国地质大学出版社,1995:7-12.

[12]杨小强,Rodney Grapes,周厚云,阳杰.珠江三角洲沉积物的岩石磁学性质及其环境意义[J].中国科学(D辑),2007,37(11):1493-1503.

[13]刘英俊,曹励明,李兆麟,等.元素地球化学[M].北京:科学出版社,1984:63-89.

[14]蓝先洪.珠江三角洲△22孔的沉积特征及地层划分[J].海洋与湖沼,1991,22(2):148-154.

[15]徐明广,马道修,周青伟,张光威,蓝先洪.珠江三角洲地区第四纪海平面变化[J].海洋地质与第四纪地质,1986,6(3):93-102.

[16]陈陪红.晚更新世以来珠江三角洲的海进海退[J].人民珠江,1995,1:14-17.

[17]郭良田,李运贵.珠三角地区晚第四纪以来气候变化和海平面升降的耦合效应 [J].华南地震,2008,28(2):53-58.