我国心理素质研究的回顾与前瞻*

2015-03-16陈俊国任永梅

苏 红,陈俊国,任永梅

(1.第三军医大学医学教育教研室,重庆市400038;2.重庆城市管理职业学院健康与老年服务学院,重庆市401331; 3.北京军区北戴河疗养院同位素科,秦皇岛066100)

我国心理素质研究的回顾与前瞻*

苏 红1,2,陈俊国1,任永梅3

(1.第三军医大学医学教育教研室,重庆市400038;2.重庆城市管理职业学院健康与老年服务学院,重庆市401331; 3.北京军区北戴河疗养院同位素科,秦皇岛066100)

心理素质研究三十余年,在其概念、研究视角、研究方法、研究内容等方面取得不少进展与成绩,但也存在一些问题:理论构建缺乏有效整合、基本理论缺乏深入研究、研究方法急需改进、实践效果有待提高.下一步研究重点应放在:整合心理素质理论,减少分歧;借鉴其它学科的研究方法对基本理论进行探讨,提高研究科学化程度;加大实证研究力度,定性与定量研究结合;注重心理素质研究与教育实践结合,提升研究的有效性.

心理素质;概念;研究内容;问题;前瞻

心理素质是我国学者在“素质教育”这个大背景下提出的,是具有中国本土化特色的学术词语,已被广泛地应用于心理学、教育学、医学等文献中.笔者于2015年初在中国知网中设置“篇名”为“心理素质”进行查寻,共查找到文献8468篇,其中最早为1981年的2篇.从心理素质研究的肇始至今,已经过去30多年了,其间关于心理素质的研究视角、方法、内容等都有了很大变化,本文拟通过疏理心理素质研究的脉络,理清其研究的主要范畴,以期为下一步学者们的研究提供借鉴.

一、心理素质概念研究

对于心理素质概念的研究,分为两个阶段.早期(八九十年代)研究者将心理素质简单等同于某些心理品质,如动机、人格、个性[1].后期学者们开始关注心理素质的具体内涵,如肖汉仕[2]从先天与后天的结合的角度出发认为“心理素质是以生理素质为基础,在后天环境、教育、实践活动中通过主体与客体的相互作用因素的影响下逐步发生、发展起来的相对稳定的、基础的、衍生的、综合的,表现为挫折耐受力的心理品质”,但心理素质仅为“挫折耐受力”,这值得商榷;刘以林[3]强调心理素质的后天发展性,认为“心理素质是以人的自我意识发展为核心,由积极的与社会发展相统一的价值导向等非智力因素有机结合的复杂整体”;燕国材教授[4]认为“心理素质乃是一系列稳定心理特点的综合,包括智力素质与非智力素质”,对心理素质进行了全面性表述,但未阐明其与社会发展的关系;张大均教授[5]认为“心理素质是以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,具有基本、衍生和发展功能的,并与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质”,由认知品质、个性品质和适应性三个维度构成.这一定义说明了心理素质形成的先天与后天性,强调了心理素质与人的社会发展密切联系.

因此,心理素质有如下四个特点:(1)先天与后天的结合性.心理素质以生理条件为基础,后天的教育可以影响和促进心理素质的发展.(2)心理品质的综合性.心理素质不是某一项或两项心理品质,而是心理品质的集群.(3)心理素质的多样性.心理素质体现了个体多个方面、多个层次的心理特点.(4)社会发展的联系性.心理素质不能离开社会发展的大背景,须与社会发展相适应.

二、心理素质的研究视角

心理素质的早期研究是从基础心理学角度出发,研究心理素质是什么,包括哪些心理品质,是个性、动机、智力还是其它.随后心理素质的研究视角向发展心理学转变,开始关注心理素质的发展变化,学者们相继研究了小、中、大学生的心理素质结构与特点,有学者更细致地研究每个年级[6]乃至每个年龄组[7]的心理素质发展特点.随着积极心理学在我国研究的深入,学者们开始从积极心理学角度考虑心理素质研究,借鉴积极心理学理论构建心理素质结构[5],阐明心理健康与心理素质关系[8],将积极心理学技术运用于心理素质行为训练,在积极情绪体验中强化、拓展学生的积极个性品质[9].也有学者[10]从进化心理学视角出发,认为心理素质是进化而来的产物,是一种适应器,是用来解决人类面临各种问题时产生心理问题的基础,并以此为基础构建心理素质结构融合模型.

三、心理素质的研究方法

心理素质研究主要有两种方法,一为理论研究.其一般遵循如此程序:文献检索、文献研究与分析、呈现研究结果或提出理论模型,如胡琦等[11]在对文献分析并结合自己教学经验的基础上,提出了高校优秀教师心理素质结构模型;张大均[5]在探讨心理健康内涵结构的基础上提出了心理素质的内部结构关系模型;王鑫强[8]等在分析心理健康与心理素质等基础上构建了心理素质与心理健康关系模型.另一为实证研究.其一般遵循这样一个程序:利用问卷进行测查、进行结果分析、得出研究结果.在利用问卷方面通常有两种情况:第一种为利用成形的信效度高的量表(如SCL-90、16PF、UPI、EPQ等),在研究中学者们或使用其中一项量表[12-14],或几项量表结合使用[15-16].第二种为自编心理素质问卷,在自编的过程中,有的学者根据测查目的,自行设计问题,然后对问卷进行百分比统计[17-18].该方法操作较简单,但由于问卷本身存在信效度欠佳问题,加之其统计方法简单,其测量结果亦非准确;有的学者根据不同人群、不同职业、不同研究目的等自编心理素质量表,并进行信效度检验,测查后利用SPSS软件进行t检验、方差分析等统计分析,相对前者测量结果较为准确.

四、心理素质的研究内容

(一)心理素质的结构研究

许多学者在确定心理素质概念的基础上,对心理素质的结构进行了探索.如刘衍玲等[19]认为小学生心理素质结构包括认知、个性和适应性3个维度16个因素.郑希付等[20]认为中学生心理素质包含学习能力、社会能力及倾向、适应环境能力和责任感、个性等4个维度13个因素.冯正直等[21]认为中学生心理素质包括认知、个性、适应性3个维度22个因子.罗品超[22]认为大学生心理素质的构建主要有7个因子,分别是:性格特征素质、认知能力素质、人际管理素质、职业能力素质、心理动力素质、学习心理素质和自我意识.李瑛[23]认为心理素质包括应然结构与实然结构,包含12个一阶因子.王滔[24]提出大学生心理素质三维结构构想,认为大学生心理素质结构包含认知、个性、适应性3个维度19个特质成分.张大均[25]认为心理素质结构由认知品质、个性品质和适应能力三个基本维度构成,其中认知品质是指个体在认知活动中表现出来的心理品质;个性品质是指个体心理特征的组合;适应能力是指个体顺应或重构内外环境的习惯性行为倾向.

经过对心理素质结构的疏理,我们发现心理素质结构有如下特点:(1)多维度性.心理素质不只是一个方面一个角度的概念,它是一个多维度的综合体,它包括了认知方面、个性方面、社会适应方面的内容.(2)多层次性.心理素质是由各个层次的心理品质构成,既有特质层次,又有行为习惯层次;既有品质层次,又有潜质层次.(3)差异性.心理素质结构的构建与其研究对象相切合,每个年龄阶段因为其所关注的重心不同,生活学习环境不同,故而心理素质结构不同.在构建每个阶段的心理素质结构时,要考虑其差异性.

(二)心理素质的人群研究

一是对不同年龄结构层人群的心理素质研究.刘衍玲、冯正直等对中小学生心理素质进行了研究,研究涉及到心理素质量表构建、发展特点,其与心理健康、学业成绩、人格的关系等.王滔、罗品超、龚玲等人[26]对大学生心理素质构成因素与测量工具进行了研究,并编制信效度较高的测量工具.但对研究生心理素质的研究却不多,且研究多集中在心理素质的培养教育方面[27-28],对其结构与特点的研究鲜见.

二是对不同职业人群的心理素质研究.我国学者对多种职业人群展开心理素质研究,涉及军人、船员、教师、企业经营者、武警等人员,研究内容包括心理素质结构的构建[29]、量表编制、常模建立[30]、心理素质评价体系构建等.

(三)心理素质与心理健康关系研究

国人经常将心理素质与心理健康混为一谈,为了找出二者的关系,有学者对二者的关系进行了深入研究,发现二者并非一致.心理素质本质上是一种稳定的心理品质,心理健康本质上是一种心理状态,两者在内涵上存在品质与状态的本质区别.一般情况下,心理素质水平高,心理显现健康状态[31],心理素质水平低,心理常处于不健康状态,易产生心理问题.但心理健康状态下,个体不一定心理素质高,这与他所有的生活经历相关[32].

(四)心理素质的形成与作用机制研究

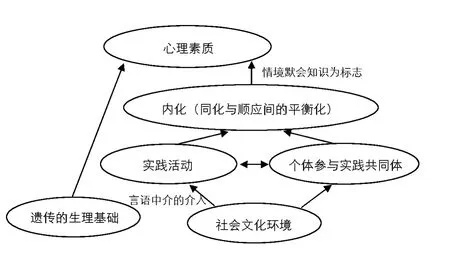

30多年来,心理素质形成机制研究鲜见.2003年孙昊等人[33]认为心理素质的形成与人的活动与言语中介相关.李炳南[34]认为活动是心理素质形成的基础,同化和顺应间平衡化是心理素质发展的动力.王鑫强[8]认为,心理素质是在后天社会文化环境(含教育)与先天遗传生理基础交互作用的过程中形成的.张大均[35]认为,实践是心理素质形成的源泉;内化是心理素质形成的基本机制;参与实践共同体是心理素质形成的必要条件;情境默会知识是心理素质形成和发展的重要标志(默会知识是个体在实践活动中所锤炼出来的、有关实际行动的知识).

综上所述,心理素质是在先天遗传的基础上,经过后天社会文化环境教育而形成,在后天社会文化环境教育的过程中需要个体以言语为中介的实践活动、个体参与实践共同体,并且通过同化和顺应矛盾运动的平衡化得到个体内化,继而形成心理素质(如图1所示).

王鑫强[8]对心理素质的作用机制进行了研究,他认为心理素质结构中的认知与个性品质是心理问题发生、发展的内源性因素,心理素质结构中的适应性(适应能力)则是外因通过内因而起作用的中介环节,无论是外在风险因素(负性生活事件)还是保护因素(社会支持)均通过心理素质(适应性)而起作用影响个体心理健康水平;但外在风险因素和保护因素作用于心理素质的同时,其作用的数量、性质与程度大小也受个体的心理素质水平影响.

(五)心理素质教育研究

心理素质教育的研究方式有两种,一为理论探讨,主要从课程内容、教学方法、师资力量建设、教学效果评估等来构建心理素质教育模式;另一为实证研究,检验心理素质教育的有效性,通常为先开发心理素质教育内容,选择教育训练方法,进行AB组(对照组与实验组)对照实验,测查AB组干预前后的差异,后评估确定心理素质教育的有效性[36-37].前者注重研究的系统性和逻辑性,后者强调研究的技术性和操作性.经过对以往文献的分析,结合自身的教学经验,我们发现该研究主要内容如下:(1)心理素质教育的模式.一是采取大学教育为主的模式.在学校开设心理课程,进行有目的、有计划和系统的理论知识讲授.二是以心理训练为主的教育模式.将心理知识分为多个单元,如应激反应能力、情绪控制、挫折耐受力等,根据单元特点设计教学方式方法,以完成对受训者各种心理品质的培养和训练.(2)心理素质教育的内容.主要包括基础心理品质、个性品质两个方面[36-38].基础心理品质方面的教育训练包括认知训练、情绪情感调控与意志锻炼.个性品质方面的教育训练包括需要、动机、兴趣、人生观和世界观的培养.(3)心理素质教育的方法.主要包括课程设置(包括专题训练课程、实践活动课程、艺术陶冶课程、微环境文化课程[39])、专题讲座、阅读思考、小组讨论的方法.(4)心理素质教育的评价.评价应该是全面而系统的,注重过程性评价,即对心理素质教育组织过程、管理过程、实施过程等进行评价.评价指标构建要全面,评价教育效果要科学、要客观.评价方法可自评与他评相结合.

图1 心理素质形成示意图

五、心理素质研究存在的问题及前瞻

从前文所述可以看出,心理素质研究在我国提倡素质教育背景之下蓬勃发展,其研究面广、研究内容丰富,取得了不少的成绩,但研究中仍存在一些问题值得商榷:

(一)理论构建缺乏有效整合

30多年对心理素质的研究可谓众多,但学者观点分歧大,缺乏有效整合.主要表现为:一是心理素质概念的界定方面.有学者将心理素质等同于心理品质,有的注重心理素质的先天性,忽视后天性,有的注重心理素质的社会适应性、忽视其先天生理性,较好的是将生理、心理和社会环境进行整合思考构建心理素质概念.但到目前为止,仍未有一个公认的已确立的心理素质概念.二是心理素质结构构建方面.源于心理素质概念的界定存在分歧,心理素质结构构建也存在见仁见智的情形,如郑希付与冯正直都对中学生心理素质结构进行探讨,但结果并不一致.心理素质结构研究最大的问题在于研究的断裂性与分裂性.纵观前文,学者们对小、中、大学生的心理素质结构构建进行了研究,发现不同学业阶段学生的心理素质结构几乎是不同的,但人的心理发展应该是连续性的,如此人为地将其分成几个阶段,而阶段间没有必要的联系呈现断裂性是不妥的;学者们对各行业人员进行研究,如军人、警察、教师、学生等,根据各自特点构建心理素质量表,这与心理素质的“适应性”相吻合,但无论什么行业人员,其都是人,既然是人就应该具有人的共通性,因此,如此分裂来研究也不妥.三是心理素质教育方面.目前缺乏对教育的整体架构,对教育模式、内容、方法、评价等的研究零散,未形成系统的理论体系.

因此,心理素质理论的整合仍是下一阶段的研究重点,明确心理素质的本质与内涵,减少研究中概念理解的分歧,在此基础上探明心理素质的基本因素与维度,并构建心理素质结构,为心理素质评价与干预措施的实施奠定基础,为提高个体心理素质提供有利条件.

(二)基本理论缺乏深入研究

心理素质形成机制与作用机制是心理素质及其培养研究首先必须解决的根本理论问题,但目前我国心理学界对此缺乏系统探讨.心理素质形成过程中,生物与环境因素怎样相互影响?在作用机制方面,风险因素与保护因素等是如何作用于心理素质的,作用大小如何?如社会支持这种保护因素是否一定对心理素质水平提高起作用?它有不发挥作用的时候吗?这些问题仍需要解决.

心理素质与心理健康关系的理论研究较少,所以现今许多人仍将心理素质等同于心理健康,心理素质教育等同于心理健康教育.近年来西南大学的张大均团队虽然对此有所研究,并构建了心理素质与心理健康关系的理论模型,认为心理素质在个体出现积极心理水平与消极心理水平方面起直接、中介或调节作用,但对其如何作为中介、如何进行调节、如何直接影响等缺乏解释、缺少研究.

因此,下一阶段心理素质研究可尝试借鉴其它学科的研究方法,如遗传学、脑电技术、免疫学等,利用先进的生物学仪器,如生物反馈仪、功能性磁共振成像(FMRI)、事件相关电位(ERP)等,从生理机制方面为心理素质的形成机制、作用机制以及心理素质与心理健康关系方面研究提供更全面的资料,提高该领域研究科学化程度.

(三)研究方法急需改进

现有心理素质研究方法,有两点需要改进.一为实证研究少且方法单一.从现有研究来看过于偏重理论研究,实证研究非常薄弱.首先表现在实证研究的数量很少.2014年的279篇文献中,实证研究量仅占文献总量的11.11%,而且多数是对群体心理素质状况的调查,缺乏更多其它方面的实证;其次表现在实证研究的功能发挥有限,只有极少数的研究者将实证研究与理论研究相结合,在非常有限的程度上发挥了实证研究对理论建构和理论验证的作用;最后,实证研究方法单一,绝大多数利用问卷或量表进行测查,少数用到心理访谈与个案研究.与之相对应的是问卷与量表的统计方法简单,常用t检验、X2检验、单因素方差分析、探索性因素分析等统计方法,甚至不少研究只使用了百分比的方法分析数据,而多元回归、结构方程、路径分析、验证性因素分析等高级的统计方法鲜见.统计方法的使用必然影响研究结果,简单的统计是无法完成数据背后更为复杂规律的探寻.二为研究周期长,费时费力.目前,我们的实证研究基本遵循如下的程序:利用量表(问卷)进行测查、进行结果分析、得出研究结果.这个过程,短则几周,长则一二年,要想被广泛接收,那需要更长时间.另因研究的细化,需要构建不同结构不同形式的量表,这种心理素质的实证研究模式实在太不经济,费时费力.

因此,在心理素质研究过程中仍需加大实证研究的比重,并且定性研究与定量研究相结合,综合多种研究方法,不仅使用量表(问卷)收集数据,而且利用观察、行为事件访谈法等,提高研究的可靠性,在进行数据统计方面,选择使用高级的统计方法,以揭示数据背后更为深刻的内涵.

另外,在心理素质本质与内涵确定的前提下,利用“人”的共通性,可尝试构建被绝大多数学者认可的心理素质基本结构与信效度高的基本量表,这样,在研究不同群体时可根据该量表进行特性添加,减少工作量,减少研究时间.

(四)实践效果有待提高

这突出体现在心理素质教育方面.心理素质研究的最终目的是探索个体健康成长的力量源泉,使个体受到的消极影响更小化,个体的健康水平最大化.心理素质概念、结构、特点研究均为心理素质干预研究打下基础,确有不少学者对心理素质教育与训练进行了研究,取得了相应的成果,但最大的缺陷在于其效能性欠佳,由于心理素质教育大多数为理论研究且理论体系未构建,少有实证研究作为支撑,良好的教育训练模式没有确立,缺乏优秀的教育训练材料、适宜的教育方法、全面的教育评价体系,导致现有心理素质教育的无序、随意、杂乱,降低了心理素质研究、尤其是心理素质教育研究的有效性.

因此,心理素质研究应注重与教育实践相结合,根据个体心理素质的特点,开发有效的教育训练模式,研究具有迁移性的教育训练方案,制定教育训练评价标准,编制一套有效的心理素质教育材料.另外,心理素质要注重跨民族、跨区域、跨群体研究,以比较不同文化背景下个体心理素质的差异性,使心理素质教育既具备普适性又具备独特性.

参考文献:

[1]刘晓陵,金瑜,林云祖.中学生心理素质调查表的编制[J].上海教育科研,1998,122(2):24-26.

[2]肖汉仕.心理素质的结构及其内外关系[J].中国教育学刊,1999,14(4):27-30.

[3]刘以林,张文珍,冯克诚.学生心理素质的优化与调控[M].北京:华语教学出版社,1999.

[4]燕国材.论心理素质及其教育[J].云梦学刊,2000(3):71-75.

[5]张大均,王鑫强.心理健康与心理素质的关系:内涵结构分析[J].西南大学学报:社会科学版,2012,38(3):69-74.

[6]王滔,张大均,陈建文.我国大学生心理素质研究20年的回顾与反思[J].高等教育研究,2007,28(4):76-83.

[7]贺英,赵梦雪,王立菲,等.野战部队新兵心理素质特点的研究[J].第三军医大学学报,2014,36(9):971-975.

[8]王鑫强,张大均.心理素质与心理健康关系模型构建:对PTH和DFM的超越[J].西南大学学报:社会科学版,2012,38(6):67-75.

[9]韦志兆.从积极心理学视角构建人民警察心理素质模型[J].学术论坛,2010(3):70-72.

[10]雷鹏,关幼萌,陈旭,等.进化心理学对心理素质结构研究的整合与重构——以学生心理素质结构研究为例[J].心理学探新, 2012,32(2):99-103.

[11]胡琦,刘丹.高校优秀教师心理素质结构模型探索[J].河北联合大学学报:医学版,2012,14(4):584-585.

[12]池忠军,段鑫星,王传启等.一年级大学生心理素质状况调查[J].青年研究,1996(2):4-6.

[13]段鑫星,池忠军,张利先等.大学生心理素质状况调查[J].健康心理学杂志,1998,6(2):165-168.

[14]黄志,邬远和,张蓓.船员心理问题分析及心理素质评价标准初探[J].航海教育研究,2009(3):9-12

[15]樊富珉,王建中.北京大学生心理素质及心理健康研究[J].清华大学教育研究,2001(4):26-32..

[16]纪宏.高师院校大学生心理素质调查研究及自杀危机干预[J].北京师范大学学报:社会科学版,1999,(1):26-33..

[17]王增扩.农业院校大学生心理素质调查[J].青年研究,1998(12):24-28.

[18]胡涵锦.科技人员科研心理素质的调查与研究[J].毛泽东邓小平理论研究,1999(1):85-89.

[19]刘衍玲.小学生心理素质与学业成绩关系的研究[D].重庆:西南师范大学,2001.

[20]郑希付,邹爱红.中学生心理素质的构成因素研究[J].湖南师范大学教育科学学报,2004,3(2):97-102.

[21]冯正直,张大均.中学生心理素质特点的初步研究[J].心理科学,2004,27(4):890-895.

[22]罗品超.大学生心理素质构成因素及其测量工具的研究[D].上海:华东师范大学,2005.

[23]李瑛.大学生心理素质结构研究[D].上海:华中科技大学,2005.

[24]王滔,陈建文.大学生心理素质三维结构模型探析[J].高等教育研究,2006,27(4):81-85.

[25]张大均.青少年心理健康与心理素质培养的整合研究[J].心理科学,2012,35(3):530-536.

[26]龚玲,张大均.《大学生心理素质量表》适应性分量表的修编[J].西南大学学报:社会科学版,2012,38(3):75-81.

[27]林青.医学研究生心理素质教育影响因素分析[J].西北医学教育,2007,15(3):447-448.

[28]袁源.当代研究生心理素质教育的再思考[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2012(1):20-21.

[29]冯正直,廖雅琴,汪凤.军人心理素质概念与结构的研究[J].第四军医大学学报,2007,28(8):754-757.

[30]冯正直,汪凤.中国军人心理素质量表常模建立与应用[J].第三军医大学学报,2010,32(13):1459-1462.

[31]谢静,余红艳,冯正直,等.陆军青年军人心理素质与人格、心理健康的相关研究[J].现代生物医学进展,2011(11):2163-2167.

[32]王金平.心理素质概念的内涵新探[J].石油大学学报:社会科学版,2005,21(6):62-64.

[33]孙昊,成佳林.论心理素质的形成和发展机制[J].扬州大学学报:高教研究版,2003,7(2):62-64.

[34]李炳南.论心理素质形成和发展的机制[J].大庆师范学院学报,2012,30(1):25-28.

[35]张大均,李晓辉,龚玲.关于心理素质及其形成机制的理论思考(一)——基于文化历史活动理论的探讨[J].西南大学学报:社会科学版,2013,39(2):71-76.

[36]刘耘.常驻高原军人心理素质特点及教育训练模式研究[D].重庆:第三军医大学,2013.

[37]杜征.陆军建制团军人心理素质特点与教育训练模式研究[D].重庆:第三军医大学,2012.

[38]陈健芷,沈悦,刘佳.大学生心理训练模式的构建[J].黑龙江教育学院学报,2007,26(1):69-70.

[39]刘衍玲,潘颜谷,唐凌.基于心理素质培养的大学生心理健康教育课程体系建构[J].西南大学学报:社会科学版,2014,40(3):93-97.

责任编辑 曹 莉

B848

A

1673-9841(2015)05-0096-06

10.13718/j.cnki.xdsk.2015.05.013

2015-04-13

苏红,第三军医大学医学教育教研室博士研究生;重庆城市管理职业学院健康与老年服务学院,副教授.

陈俊国,第三军医大学医学教育教研室教授,博士生导师.

重庆市社会科学规划项目“医学硕士研究生心理素质教育模式构建及实证研究”(2014PY72),项目负责人:苏红;重庆市教育科学规划项目“大学生心理危机防控与干预系统的构建研究”(2014-GX-060),项目负责人:任俊圣.