地形因子对喀斯特坡面水土流失影响的机理研究

2015-03-15王恒松熊康宁张芳美

王恒松, 熊康宁, 张芳美

(1.贵州师范大学 喀斯特研究院, 贵州 贵阳 550001; 2.贵州省喀斯特山地生态环境

国家重点实验室培育基地, 贵州 贵阳 550001; 3.贵州师范大学 外国语学院, 贵州 贵阳 550001)

地形因子对喀斯特坡面水土流失影响的机理研究

王恒松1,2, 熊康宁1,2, 张芳美3

(1.贵州师范大学 喀斯特研究院, 贵州 贵阳 550001; 2.贵州省喀斯特山地生态环境

国家重点实验室培育基地, 贵州 贵阳 550001; 3.贵州师范大学 外国语学院, 贵州 贵阳 550001)

摘要:[目的] 通过对贵州喀斯特高原山地、盆地和峡谷3种典型地貌单元水土流失机理的研究,揭示坡度、坡长、坡形、坡位、坡向和微地形等地形因子对区域水土流失的影响,为综合防治喀斯特地区水土流失提供理论依据。 [方法] 基于标准径流场监测和侵蚀基线法对3种地貌单元进行多年水土流失监测,运用Excel和SPSS统计软件对数据进行分析。 [结果] 坡度是最直接影响坡面水土流失的态势因子,土壤侵蚀量是随坡度增加而增大,25°为临界坡度;喀斯特坡面的坡长对水土流失的影响并不明显;坡形通过坡位和坡向来影响水土流失,坡位对水土流失的影响规律表现为:坡面下部>坡面中部>坡面上部,向阳坡的土壤侵蚀大于背阴坡;微地形对水土流失的影响非常明显,凸出地段常被侵蚀,凹陷带常形成堆积。 [结论] 影响喀斯特地区水土流失的机理是多种因素联合作用,地形因子相互影响共同控制着喀斯特坡面水土流失的发生与变化趋势。

关键词:地形因子; 喀斯特坡面; 水土流失机理; 地貌单元

1研究区概况

贵州省喀斯特地区山高坡陡,地形崎岖破碎,最高点韭菜坪海拔2 900 m,最低处地坪海拔137 m,平均海拔1 100 m,最大高差达2 763 m,地势西高中稍低,内部分异较大,向北、东、南三面斜坡过渡,深受河流切割的亚热带喀斯特高原山区[13]。在这种特殊的喀斯特地质、地貌、降水等原因,以及人类不合理利用土地资源等社会因素条件下,使贵州省成为水土流失严重、生态环境恶化、人民生活贫困的地区。水土流失与土地退化已成为制约该区域经济社会发展的主要因素。贵州喀斯特地貌由分水岭到峡谷,其地貌类型的变化表现为:高原山地→高原盆地→高原峡谷。不同的地貌类型可使地表的光、热、水、气、土壤、植被等发生再分配作用,从而导致自然生态环境的差异。基于此,本研究选择贵州喀斯特地区3种典型地貌单元高原山地、盆地和峡谷为研究对象,探讨地形地貌因素对喀斯特山区水土保持的影响。毕节石桥小流域代表典型喀斯特高原山坡谷地地貌类型,地势起伏较大,最高海拔1 742.3 m,最低海拔1 400 m,相对高差为342.3 m;清镇王家寨小流域代表典型喀斯特高原溶原盆地地貌,坝地中央坡度较缓,比高小于150 m,盆地内地表、地下二元三维空间结构特征明显;贞丰—关岭花江小流域代表典型喀斯特高原峡谷地貌,峡谷区地面起伏较大,常达300 m以上,由于坡度较陡,成土速度极低,地表水流与地下水流的水平与垂直强烈交替,土壤侵蚀剧烈。研究区由于长期大规模的破坏性、掠夺性垦殖,陡坡耕种普遍,地表覆盖遭到严重破坏,水土流失极为严重,而且扩展速度惊人,无疑揭示了地形地貌因子对水土保持的控制作用。该区域的水土流失已成为贵州生态环境中最突出的问题之一。喀斯特山地地形地貌因素对水土流失的影响,主要通过斜坡性状、河床形态、侵蚀基准面以及沟谷密度等产生作用。地面组成物质的抗蚀性,能影响地貌形态、产沙速度和产沙量,从而影响水土流失强度。犹如在台原和低洼地形坡度相对较小,水土流失不如高坡地发育强烈,而峡谷深切坡度较大,水土流失尤为严重。

2研究方法

2.1 监测方法

对典型喀斯特区域进行水土保持动态监测,可为及时掌握水土流失现状、规律及其发展趋势,为有效治理水土流失提供科学依据[14]。根据前人对地形地貌因子与水土流失关系的研究成果[9,11],结合实际监测条件,选择地形地貌当中坡度、坡向、坡形、坡长、坡位以及微地形等因子进行长期监测,研究地形因子对喀斯特山地水土保持影响的机理。本研究主要采用径流小区与侵蚀针相结合的方法,研究不同喀斯特环境背景下水土流失与地形影响因子的关系。监测的主要内容包括: (1) 标准径流场监测,采用规格为5 m×20 m,10 m×20 m的坡面径流场监测坡面水蚀的泥沙量; (2) 不同坡度的农耕地监测,以及大于25°农耕地退耕后水土流失监测; (3) 荒山裸地水土流失监测; (4) 同一地类不同植被度; (5) 小流域及水系水文要素监测; (6) 侵蚀线方法是采用在岩石上画侵蚀线的方法分析土壤侵蚀状况,定期观测侵蚀线距土壤面高度,分析水土流失的总体状况。

2.2 数据采集

首先,对研究区地形地貌坡面,以及水土流失、水土保持历史和发展变化等指标采取野外实地的勘察与查阅文献资料相结合的方法。其次,每年分3次即是4,8和12月对研究区水土流失危害、水土保持措施、水土保持效益评价进行实地监测,取得原始资料并进行统计分析和计算。

2.3 数据分析

地形地貌因素对水土保持的影响,主要是通过坡度、坡位、坡形等影响水土流失。因此本研究对坡度大小、坡面形态、坡体方位几方面进行重点分析。采用Excel,SPSS等统计软件对数据进行分析。

3结果与分析

3.1 坡度对径流侵蚀力的影响

地形坡度影响地面的产流量,进而影响土壤流失量[15]。坡度是地貌形态特征的主要要素,也是决定地表径流和冲刷的基本要素之一[16]。坡度越大,同等降雨产流量越大,水流侵蚀力越强,土壤流失随坡度变化呈现出有规律的变化。坡度影响着水土流失的方式、强度与过程,其通过改变水流速度,来影响渗透量与径流量的大小。坡度成为影响坡地水土流失最重要的因素之一[17-18],坡度不仅是反映地貌形态及地貌过程的重要地形因素,也是最直接反映坡面态势的因子,又是决定坡地利用方向的重要因素[19]。

3.1.1临界坡度地面坡度是决定径流冲刷能力的基本因素之一。径流所具有的能量是径流物质量与流速的函数,而流速的大小主要决定于径流深度与地面坡度,因此,坡度直接影响径流的冲刷能力。据资料研究表明,在一定坡度下土壤侵蚀量随坡度的增大而增加,当达到某一坡度值后,土壤侵蚀量变化不大,这一坡度称为临界坡度。一般而言,土壤侵蚀量是随坡度增加而增大,但在毕节石桥、清镇王家寨和贞丰—关岭花江小流域的监测时发现情况并非如此。毕节喀斯特高原山区地表坡度基本集中于10°~35°之间,以18°~25°的缓陡坡地所占比例最大,占了喀斯特山区总面积的28.04%,>25°的陡坡地占了岩溶地区总面积的近30.76%。根据监测数据发现,在高原地区,其他条件相一致的情况下,土壤流失量与坡度变化关系是坡度在10°~15°时,土壤流失量呈急剧上升趋势,当达到25°时,土壤流失量达最大值,当坡度再增大时,土壤侵蚀量随坡度变化趋于平缓(图1)。该结论与其他学者在喀斯特及其他地区的研究结果一致[12,19-20]。清镇高原溶蚀盆地的情况与毕节高原山地基本相似。然而在贞丰—关岭的花江峡谷区,由于坡度较高原与盆地陡,坡度>25°以上土地利用面积占的比例较大,占研究区总面积的40.9%。监测数据显示峡谷区土壤侵蚀量随坡度的上升有明显变化,坡度在2°~20°时,土壤侵蚀量急剧增加,20°~25°出现回落—上升变化,25°时达到最大值,坡度>25°以上土壤侵蚀量逐渐下降,由此说明坡度约在25°以下时,侵蚀量与坡度呈正相关,超过此值反而降低(图1)。可知25°坡度即是喀斯特山区水土流失的临界坡度。

对监测样地的坡度进行综合分析,发现3种地形单元的平均坡度分别表现为:高原山地(21°)>高原峡谷(19°)>高原盆地(16°),其土壤侵蚀量分别表现为:高原山地(2.23 mm/a)>高原峡谷(1.768 mm/a)>高原盆地(1.237 mm/a),显示出平均坡度对水土流失的调控作用十分明显。当然并非说高原峡谷的侵蚀量小于高原山地,从理论上来说,高原峡谷的流水侵蚀量应该大于高原山地,而实际监测结果却不太一样,是因为高原峡谷的土层比高原山地薄很多,有些地方已经无土可流失了。

图1 喀斯特高原与盆地土壤侵蚀状况与坡度变化的关系

研究区的农业生产耕作区坡度集中在10°~25°之间,成为土壤侵蚀量最严重的区域。按照规定当坡度大于25°后,必须采取退耕还林措施,这样避免人类干扰或减小扰动,植被覆盖度相对增加,水土流失减弱。

火星快车号带着宇宙寻水的任务,于2004年被发射升空,经过长达6个月的太空飞行,到达火星轨道,开始探测火星之水。至今,它已经工作了14个年头,可以称得上是宇宙寻水的老前辈了。

3.1.2坡度对流水侵蚀力的影响坡度是坡面土壤侵蚀中影响最大的因素。前人对坡度与坡面土壤流失量的关系进行了大量的研究。坡度通过影响径流的流速进而影响到流水侵蚀力,研究表明地表径流产能与径流量及流速成函数关系,径流量大小与流速主要取决于径流深与地面坡度。对于某一特定地区,如果降水多年平均概率变异较小,在年平均流失量与坡度的关系中,降雨因素影响甚小,仅表现为坡度的影响,而坡度是控制流水侵蚀力的决定性因子[19]。

喀斯特地区的地形坡度因子对水土流失的影响机制存在着特殊的规律性。坡度对径流量的分配受到其他因子如植被因子、土壤因子的制约作用不同。以清镇喀斯特高原溶蚀盆地为例,在其他条件大致相同的情况下,25°坡地是15°坡地平均输沙量的2.48倍,平均径流深高0.107倍。当坡度增加了13°,植被覆盖度增加10.5%,而平均侵蚀量却减少了48.46%(表1)。在喀斯特高原与峡谷的监测情况与盆地基本一致,表明植被因子限制了坡度对水土流失的影响过程。

通过对降雨量和I30雨强与径流深、输沙量做的相关分析表明,在不同坡度下降雨量与径流量、输沙量,I30雨强与径流量、输沙量的相关性不同。分析可知(表2),降雨量分别与1号径流池、2号径流池、3号径流池径流量的相关系数为0.512,0.595和0.527,降雨量与3个径流池输沙量的相关系数分别为0.417,0.524和0.513,均没有达到显著相关水平,说明降雨总量的大小不是决定水土流失量的主要因子;I30雨强与3个径流池侵蚀量在0.01水平上显著相关,表明I30雨强在坡面水土流失因子中受坡度的影响明显。

表1 坡度与径流深、输沙量的关系

表2 研究区不同坡度小区降雨与产流、产沙量统计

注:径1,2,3分别指1,2,3号径流池。

3.2 坡长对径流速度的影响

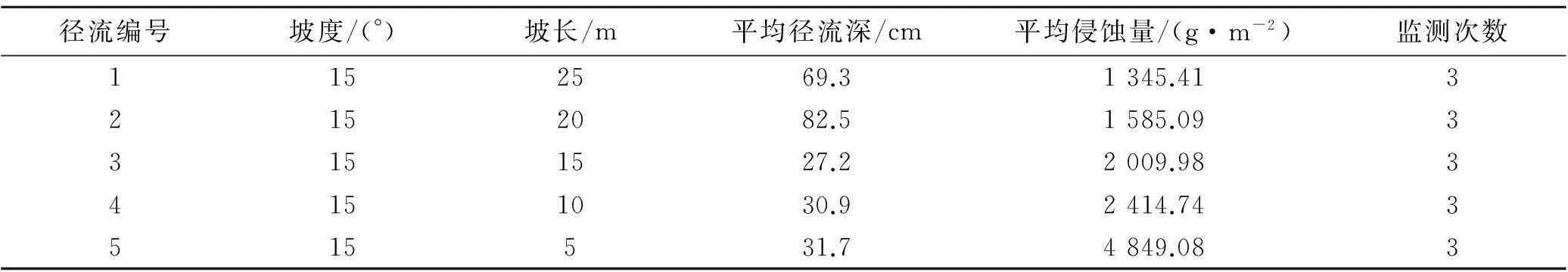

地形控制坡面流水冲刷速度和冲刷量。当坡面其他条件一致时,径流深一般随着坡长的增加而增加。从理论上说,坡长愈长,愈到下坡水量越多,水流的能量增大,侵蚀作用也增强。但是,随着坡长的增长,水流携带的泥沙量也随之增多,需要消耗一部分能量,而使水流侵蚀能力减弱。因此,坡面径流侵蚀能力并不是随坡长增加而呈直线加大,坡度加大可使坡面径流速度加快,冲刷加强。但是坡度加大却又使径流量减小,在雨强不变的情况下,坡度加大,实际上坡面单位面积接受的雨量减少。当其它条件相同时水力侵蚀强度依坡面的长度来决定。在贵州喀斯特高原山地地区,由于地貌以山地为主,土地主要以坡耕地为主,同时,由于喀斯特地貌典型发育,地形破碎,地表下垫面较平坦的长坡比较少。故而喀斯特坡面的坡长对水土流失的影响不大,规律性不强(表3)。

表3 坡长与径流深、输沙量的关系

3.3 坡形对土壤侵蚀量的影响

自然界的坡面依据其形态,一般分为直线形坡、凸形坡、凹形坡和复形坡几种类型,其他形态实际上是上述坡形的不同方式的自然组合。水土流失受坡位的影响很大,但坡位对水土流失的影响通常受坡形的制约。研究区的高原山地、盆地及峡谷的平均海拔分别为1 529,1 290和972 m,高差达500 m多,悬殊很大。不同的地形单元组合表现的坡位、坡形与坡向等微地形特征存在较大的差异性,导致其水土流失随坡形、坡位、坡向变化存在明显差异性规律(表4)。毕节高原山地和清镇盆地坡面比较复杂,几种坡面形态共存,在监测中发现直线形坡的上部水土流失微弱,下部水土流失较严重,发生崩岗的现象很少;凸形坡上部坡度较平缓,下部坡度突然变陡,水土流失强度较大,时有崩岗或泥石流发生;凹形坡一般上部较陡,而下部坡度相对比较平缓,水土流失微弱,常出现堆积现象;复形坡比较复杂,既有侵蚀亦有堆积,因此往往对水土流失起到缓冲作用,研究区的复形坡不同坡位水土流失都明显减小,由此可见,在喀斯特区实施坡改梯技术对治理水土流失的效应是十分显著的。除了凹形坡外,直形坡、凸形坡和复形坡通常是坡位下部侵蚀量最大[19](表4)。

表4 不同喀斯特地形单元水土流失与坡位、坡形、坡向关系

花江峡谷区的坡面形态主要以直线形坡居多,从分水岭到斜坡底部坡度保持不变,严重的土壤侵蚀常发生在下半部。随着距分水岭距离增大,径流量和流速也增大,斜坡上常出现彼此平行排列的细沟、浅沟和切沟。以高原峡谷海拔972 m的坡面为例分析,不同的坡形对水土流失的影响不一样,监测结果显示,直行坡、凸形坡和凹形坡的水土流失都比较大,而复形坡土壤流失量较小。

3.4 坡位对土壤流失量的影响

坡位对水土流失的影响是通过影响光热资源的分配进而使植被产生差异造成的,光热资源差异决定植被生长状况。不同坡位所接受的太阳辐射不同,从而影响土壤温度、湿度、植被状况等一系列环境因子的不同,其侵蚀过程也有明显差异。对高原、盆地和峡谷区的野外监测发现同一坡度、坡形、坡向的水土流失规律一般表现为:坡位的下部>中部>上部,说明坡位对水土流失的影响显著,而且差异很大,尤其在花江峡谷区这种规律表现更为明显(表4)。其原因是花江峡谷深切相对高差大,地表破碎,地形水平切割密度、垂直切割深度和地面坡度都比较大。峡谷两侧坡向与岩层倾向一致,形成顺倾坡,径流沿着岩层面流动,同时,峡谷区土层浅薄,土壤直接覆盖于岩层面上,缺乏过渡层。一遇降雨激发极易产生顺层滑动。沟谷坡面上部以溶蚀为主,坡面下部以侵蚀为主,顺坡向平行排列,径流顺坡面产生跌水,形成强烈的石隙涮蚀。降雨时,坡面中上部的径流汇聚到坡面下部,流速与流量都迅速增加,急剧产生的坡面流集中冲刷周围土被,形成很大的侵蚀力,导致局部地带的水土流失进一步加强,这是该区水土流失强烈的重要因素。

3.5 坡向对光热资源分配的影响

地形的坡向不同,接受的太阳辐射不同,坡向对山坡的水光热资源进行重新分配,不同坡向的植被、气温、湿度以及土壤发育和土壤温度均有差异,从而影响到土壤侵蚀过程。根据太阳入射角,在贵州省喀斯特地区一般将北半球的东南、南、西南和西面的坡向称阳坡,而将北、西北、东北及东面的向坡称阴坡。在3个研究区的监测中发现,高原和盆地地区同一深度土壤层阳坡较阴坡的地温一般高2~3 ℃,而峡谷区由于土层较薄其最高温差可达6 ℃(表5)。受坡向的影响,阳坡与阴坡地面所受热量与降雨量不同,水土流失存在明显差异,经过多年的监测结果显示(表4),阳坡的土壤侵蚀明显大于阴坡。其主要原因是阳坡得到的太阳辐射较多,日温差大,风化较为强烈,比较有利于片蚀;其次,地表蒸发快,容易损失水分,导致植物功能性缺水,生长缓慢,使得植被覆盖度较低,易于发生各种形式的水土流失。

表5 不同坡向坡面的土壤温度对比

3.6 微地形对水土流失的影响

在贵州喀斯特山区,地形地貌复杂,石沟、石牙、裂隙密布,土壤分布在这些微地形的低洼处,而植被通常也生长在这样的环境下。在高原、盆地及峡谷地区进行多年监测发现,水土流失受微地形的影响十分明显。由于喀斯特山地岩石裸露率高,几乎所有的坡耕地都有岩石出露地表的现象,因此在野外水土流失调查过程中,发现岩石的侧面是最常见水土流失发生地段,一般侵蚀较强烈,随周围的细沟、切沟分布而不同。岩石起到缓冲径流的作用,土壤被流水携带到岩石下方的凹陷地带时,常常在这里形成堆积。如果岩石为长条状的石沟,起到对局部径流的汇集加剧作用,使地表径流到达岩下时相比未经岩石面汇流作用的同坡位地段的流水侵蚀力大大加强,从而使水土流失加剧。在喀斯特山区水土流失受微地形影响主要取决于该区的岩石裸露率。在毕节高原山区和清镇盆地地区较之花江峡谷区岩石裸露率较低些,一般在石沟石牙以及裂隙等微地貌处常常有土壤堆积,而在花江喀斯特峡谷区岩石裸露率较高,不少地方出现岩石为长条状的石板面或石沟,水土流失十分强烈,甚至有些地方已到无土可流岩石完全裸露的境地。由此可知,在以喀斯特地貌为特征的贵州山区,无论是高原盆地,还是高原峡谷,其水土流失程度受微地形影响主要取决于该区的岩石裸露率,裸岩率决定着可供侵蚀的土壤数量,也影响着土壤侵蚀模数。

4讨论与结论

通过对毕节喀斯特高原山地、清镇高原盆地与贞丰—关岭高原峡谷3种地形地貌结构的水土流失研究发现,3种地貌单元的水土流失存在显著的空间差异性,显示出喀斯特地区水土流失一般的空间规律性。

(1) 坡度不仅是反映地貌形态及地貌过程的重要地形因素,也是最直接反映坡面态势的因子,又是决定坡地利用方式的重要因素。坡度是地形地貌形态特征的主要因子,高原山地、盆地和峡谷地区,在其他条件相一致的情况下,土壤侵蚀量是随坡度增加而增大,坡度在10°~15°时,土壤流失量呈急剧增加趋势,当坡度达到25°时,土壤流失量达最大值,坡度再增大时,土壤侵蚀量随坡度变化不大。25°坡度是喀斯特山区水土流失的临界坡度。3种地形单元的平均坡度与水土流失量的关系规律为:高原山地>高原峡谷>高原盆地。另外,坡度对径流量的分配还受植被因子、土壤因子的调控作用。

(2) 降雨量和I30雨强对不同坡度土壤侵蚀量的影响也不同,一般降雨总量与不同坡度径流量、输沙量相关性不明显,而I30雨强在不同坡度下与径流量、输沙量达到显著相关水平,说明降雨总量的大小不是决定水土流失量的主要因子,I30雨强是众多影响水土流失因子比较明显的因素。

(3) 在其他条件相同时坡面坡长愈长,流水侵蚀能力愈增强,然在贵州喀斯特山地,地形破碎,长坡较少,坡面以坡耕地为主,地表下垫面较平坦的长坡相对较少,坡面的坡长对水土流失的影响并不明显[19]。

(4) 坡形通过坡位对水土流失的影响。除凹形坡上部较中部和下部侵蚀强外,直形坡、凸形坡、复形坡均表现为上部和中部比下部侵蚀强度较轻。不同坡位由于光热资源差异决定植被生长状况,进而影响坡面的水土保持。坡位对水土流失的影响很大,差异显著,高原山地、盆地和峡谷区的同一坡度、坡形、坡向的水土流失表现为:坡位的下部>中部>上部。坡向决定所接受太阳辐射的不同,阳坡比阴坡获得的太阳能较丰些,所获得的热量与降雨量不同,阳坡的土壤侵蚀明显大于阴坡。

(5) 喀斯特山区的土壤堆积在裸露的石沟石芽裂隙里,水土流失受微地形的影响十分明显。出露在坡耕地里的岩石的侧面是水土流失发生最常见的地段,而岩石下方的凹陷带常常形成堆积。喀斯特山地的微地形对水土流失影响主要取决于岩石裸露率,而裸岩率决定着可供侵蚀的土壤数量,并最终影响土壤侵蚀模数。

[参考文献]

[1]杨明德.论喀斯特环境的脆弱性[J].云南地理环境研究,1990,2(1):21-29.

[2]陈晓平.喀斯特山区环境土壤侵蚀特性的分析研究[J].土壤侵蚀与水土保持学报,1997,3(4):31-36.

[3]彭建,杨明德.贵州花江喀斯特峡谷水土流失状态分析[J].山地学报,200l,19(6):511-515.

[4]张雅梅,熊康宁,安裕伦,等.花江喀斯特峡谷示范区土壤侵蚀调查[J].水土保持通报,2003,23(2):19-22.

[5]龙俐,熊康宁,王代懿,等.贵州花江喀斯特峡谷水土流失及治理效果[J].贵州师范大学学报:自然科学版,2005,23(3):13-19.

[6]罗海波,钱晓刚,刘方,等.喀斯特山区退耕还林(草)保持水土生态效益研究[J].水土保持学报,2003,17(4):31-36.

[7]Fu Bojie. Soil erosion and its control in the loess plateau of China[J]. Soil Use and Management, 1989,5(2):76-82.

[8]Shi Hui, Shao Mingan. Soil and water loss from the Loess Plateau in China[J]. Journal of Arid Environments, 2000,45(1):9-20.

[9]赵文武,傅伯杰,陈利顶.陕北黄土丘陵沟壑区地形因子与水土流失的相关性分析[J].水土保持学报,2003,17(3):66-69.

[10]卢金发.黄河中游流域地貌形态对流域产沙量的影响[J].地理研究,2002,21(2):171-187.

[11]刘新华,张晓萍,杨勤科,等.不同尺度下影响水土流失地形因子指标的分析与选取[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2004,32(6):107-111.

[12]蒋荣.地形因子对贵州喀斯特地区坡面土壤侵蚀的影响[D].江苏 南京:南京大学,2013.

[13]熊康宁,黎平,周忠发,等.喀斯特石漠化的遥感—GIS典型研究:以贵州省为例[M].北京:地质出版社,2002.

[14]熊明彪,罗茂盛.四川省水土流失动态监测刍议[J].中国水土保持科学,2004,2(1):69-73.

[15]李瑞玲,王世杰,熊康宁,等.贵州省岩溶地区坡度与土地石漠化空间相关分析[J].水土保持通报,2006,26(4):82-86.

[16]焦超卫,赵牡丹,曹颖.区域水土流失地形因子的研究与展望[J].人民黄河,2006,28(4):58-60.

[17]Meyer L D. Evoluation of the universal soil loss equation[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 1984,39(2):99-104.

[18]江忠善,刘志,贾志伟.地形因素与坡地水土流失关系的研究[J].中国科学院水利部水土保持研究所集刊,1990(2):1-8.

[19]胡顺光.贵州喀斯特区小流域尺度生态治理的水土流失机理研究[D].贵州 贵阳:贵州师范大学,2008.

[20]靳长兴.坡度在坡面侵蚀中的作用[J].地理研究,1996,15(3):57-63.

Mechanism Study on Effects of Terrain on Soil Erosion of Karst Slope

WANG Hengsong1,2, XIONG Kangning1,2, ZHANG Fangmei3

(1.SchoolofKarstScience,GuizhouNormalUniversity,Guiyang,Guizhou550001,China; 2.StateKeyLaboratoryIncubationBaseforKarstMountainEcologyEnvironmentofGuizhouProvince,Guiyang,Guizhou550001,China; 3.SchoolofForeignLanguages,GuizhouNormalUniversity,Guiyang,Guizhou550001,China)

Abstract:[Objective] A study of soil and water loss was conducted on three typical geomorphic styles(karst plateau mountain, basin and canyon) in Guizhou Province in order to reveal the effects of landform factors(gradient, slope length, slope shape, slope position, slope exposure and micro topography) on the loss of regional soil and water, and to provide a theoretical basis for integrated prevention of soil and water loss in karst area. [Methods] Using the flow monitoring in standard runoff fields and erosion baseline method, many years’ data of soil and water loss of 3 types of geomorphic style were obtained. Data were analyzed by Excel and SPSS software. [Results] Slope gradient was the leading direct trend factor that can influence the slope loss of soil and water. Soil erosion increased with the increase of slope degree and 25 degrees was the critical gradient. Slope length of karst slope was not an obvious affecting factor on soil and water loss. Slope shape exerted indirect impaction on soil and water loss by slope position and slope direction. The influence rank of slope position on soil and water loss was that down slope > middle slope> upper slope. Soil erosion occurred on sunny slope was greater than that on the shady slope. It was very obvious that micro topography can obviously affect soil and water loss, erosion occurred easily on protuberant section, and deposit was often observed in slope hollows. [Conclusion] Soil and water loss in karst area was a result of many factors. Terrain factors influenced each other and they controlled together the occurrence and trend of soil and water loss on karst slope.

Keywords:topographical factors; karst slopes; erosion mechanism; geomorphic units

文献标识码:A

文章编号:1000-288X(2015)04-0001-07

中图分类号:S157.1

收稿日期:2014-03-03修回日期:2014-06-07

资助项目:国家“十二五”科技支撑计划重大课题“喀斯特高原峡谷石漠化综合治理技术与示范”(2011BAC09B01); 贵州师范大学博士基金项目; 贵州省科技厅社会发展攻关项目(黔科合SZ字[2004]3036号)

第一作者:王恒松(1967—),男(侗族),贵州省黎平县人,博士,教授,主要从事喀斯特地貌与洞穴、石漠化生态治理、水土保持及资源开发与全球变化研究。E-mail:wanghengsong796@163.com。

试验研究