“商业地震”中的求生之道

2015-03-13王春华

王春华

数字化的商业基础设施正在加速形成,这将带来一场数字化的“商业地震”,预示着新商业秩序的形成。我们需要对当前的企业成长环境、成长观念和未来的挑战进行再思考。

“数字化”的生活方式

在“大智移云”技术加速应用的同时,我们的生活方式已经发生了变化,手机这个移动终端已成为我们身体的一个“器官”,须臾不在身边就会感到莫名的“恐慌”。有人形象地说,以前讲“天涯若比邻”,现在是“比邻若天涯”。

手机的广泛使用进一步促进了人与人、人与物,以及物与物的相互连接,这些连接又会产生超乎我们想象的“海量”数据,“人”的各种行为在“时空”中得到标记。最近在美国大数据领域热议一个话题,就是“人是最好的传感器”;“物”的各种数据也能够进行有效搜集和配置,未来的“物”不仅是一个传感器,还是一个微型计算中心。

在这些海量“人”和“物”数据连接的背后蕴藏着意想不到的商业机会,它们的连接和交互能够也会为用户提供意想不到的体验,创造超出预期的价值。

今天,我们这个世界的“财富格局”正在发生着变化。长期以来,在资本市场上市值最高的公司一般都是我们这个世界上最富有的石油公司。因为,他们掌握着世界的能源命脉,掌握着石油宝藏。

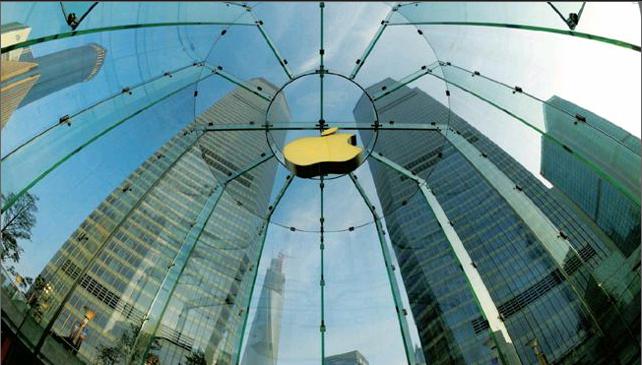

但是,这个格局正在发生着变化,苹果公司市值已经超过了埃克森美孚公司,谷歌的市值也与其相当。上市不久的阿里巴巴,其市值也已经超过了中石化。如果按照原有的资产估值方法,肯定不是这个结果,为什么会这样?因为在阿里、谷歌、苹果的手中掌握着用户数据的入口,这些用户数据就如同石油宝藏一样,是数字时代的“财富宝藏”。谁能够搜集、整合、利用这些数据,谁就是财富的王者。

数据已成为最重要的生产要素,实时用户行为数据已成为价值创造、传递和获取的源头,是技术和商业模式之间连接的桥梁。数据的拥有者将重组其他资源。如果丧失数据入口,那么就只能成为被整合者了。

“线上”和“线下”的资源“再组合”

在“数字化”的商业情景下,已然出现了两个商业世界:线上和线下。2013年光棍节后,同阿里巴巴的一位副总裁聊天,他说,“2013年11月11日这一天有历史意义,这一天线上交易超过了线下,而且网络、物流和支付系统都经受住了这场压力测试,这预示着什么?”实际上,他是想表达,我们作为线上的代表,看到了未来商业秩序的曙光,他最关心的是未来商业秩序是什么样。但是,秩序一定是相互竞争、共同演进的结果,从来不是我们设想出来的。

“线上”和“线下”两个世界是对商家而言的,对在数字商业基础设施上的用户而言,不会分为两个世界,只会有一个“线上”与“线下”融合的最佳用户体验。谁能够提供这个最佳用户体验,谁就是未来的胜出者,这类商业行为也就会为大家认可,成为新的秩序。O2O已成为大家共同努力的方向,商家都在努力营造一个用户体验最佳的“生活消费场景”。

这场“线上”和“线下”资源的大组合在如火如荼地展开,线上的三巨头BAT,以为用户创造超预期的体验为中心,重构着新的“价值网络”。这些行动既包括对线上生活消费类、地理位置类、移动支付类、健康服务类资源的拓展,又包括对线下百货商场类、硬件制造类资源进行快速“布局”。它们试图通过新的价值网络重构,对用户的“吃、住、行、游、购、娱、医、教”等生活消费活动进行全流程、无缝隙的覆盖。最终,实现以对数据资源的掌控,引导配置线上和线下的其他资源,做数字化商业时代的资源整合者。

“专有性”VS“互补性”

在市场和技术环境相对稳定的条件下,企业成长更多强调的是“资产专有性”,通过专有资产获得竞争优势。但是,面对“数字化”的商业地震,“资产专有性”往往意味着“脆弱性”,不能对“不确定性”做出及时响应。因此,则需更加关注“资产互补性”,通过企业间的资产互补,创造出新价值,提升企业的“反脆弱”能力。

虽然BAT三家各自的优势和切入点不同,但我们可以发现它们都在努力寻找着互补性的资源,并发挥着自身资源的互补性,“资源+”已经成为它们共同的选择。透过这些布局,我们不难看出在它们各自的商业生态系统中,都涉及了交易数据、支付数据、生活信息、社交信息、位置信息、线下资源的相互连接。同时,从近期的“腾百万”合作中,我们又看到彼此生态系统间的交叉和融合。

按照预定的目标来完成,这是我们企业成长过程中惯常的思路。但在这场“商业地震”中是没有明确的目标和计划的,只有在数据的连接和融合中不断发现机会和验证机会,最终用行动走出一条路来。

“商业生态系统”的关键特征不仅是一个拥有“互补性资产或知识”的企业网络,同时企业间还存在“共同演进”的关系,不断产生新的知识和能力,持续为用户创造价值,提升用户体验。

“商业生态系统”的构建更像一门“融合”的艺术。艺术的追求是多样、无止境、没有终结答案的。同样,“商业生态系统”也是多姿多彩、富有生命活力的。

“商业生态系统”的演进,将涉及企业内外部资源和价值链前后端两个维度上的“融合”。这里讲的“融合”是对“非此即彼”概念超越,更加强调是一个“融合创新”的动态过程,一个创造增量价值的过程。

简而言之,构建O2O生态圈要求企业实现“更高、更深、更紧”的融合。一是在更高层次上接入生态系统的合作伙伴。从简单的信息或者支付接入,向“系统集成”转变。二是在更深层次上提升内部资源。内部资源的战略性更多体现在O2O平台对合作伙伴的互补性、动态性和持续吸引力上。三是在更紧密层次上促进目标动态优化。目标的动态优化,这既体现了利益相关方之间“共同演进”的过程,也是“商业生态系统”概念中“生”字在目标层面的表达。因为我们需要的是一个生生不息的“活”系统。

BAT三家看似“疯狂”的圈地行为,实际上是它们在加速搭建各自的O2O生态系统。但是未来竞争的成败,并不仅仅取决于生态系统的布局,更取决于哪个生态系统的机制能够更有效吸引和利用数据、组织资源以及实现共同演进。站在这个角度看,这场竞争才刚刚开始。

“圈地”后的挑战

在“布局”之后,必然会迎来一个充满各种冲突的“搅局”阶段,只有经历了这个阶段,才有可能真正看到O2O业务的“终局”。对于BAT来说,在“圈地”之后至少面临着三大挑战。

只有明确界定出创造“何种独特价值增值”,才能够吸引合适的合作伙伴,通过它们的互补性资产或知识为用户创造价值,搭建完整的O2O生态系统。对于互联网出身的BAT来说,实现O2O落地,既是流量变现的好方法,也是扩展业务的好途径,甚至还可以说体现了互联网人的情怀。在一定程度上讲,O2O的核心是协同线下商家提升数字化水平,深入用户生活,提供更为便利的服务,并非只是充满激情地说一句“对传统行业颠覆”这么简单。因此,核心问题是要解决现在线下商家的数字化难题,这将是未来O2O竞争的焦点。

但是,对于传统的线下企业来说,O2O并不必然是它们的唯一选择,对于互联网企业的合作邀请有所疑虑也是人之常情。旗下拥有杰克琼斯、ONLY、SELECTED和VERO MODA四大品牌的绫致时装,在与腾讯微购物合作推广O2O模式时,就遇到了百货公司的反弹,认为会影响客流和成交量。而事实上,O2O在帮助线下店拉回客流方面起到很大作用,是对传统渠道的补充,提升了总量。因此,获取合作伙伴,尤其是线下合作伙伴对O2O生态系统的价值认同,是打通线上线下融合的首要条件。

O2O能够通过对用户数据的分析,为用户提供精准的信息服务,这要求对客户数据和线下资源数据的匹配。目前,获取用户数据已经不是难题,但线下资源(商户)的数字化升级,仍然存在一定困难。比如说,O2O模式离不开线下实现环节,这就要求线下合作伙伴的相关人员能够掌握基本的网络技术和线上营销技巧,转换思考问题的出发点,保证线上线下的无缝连接。另外,系统数据的稳定与安全、购物平台的用户体验等,也是现有O2O案例中经常出现的问题。

“共同演进”是商业生态系统的本质特征之一,失去了“共同演进”就会逐步丧失商业生态系统的优势。在商业实践中就是合作方为了共同的价值观,做出互补性的投资,共同创造知识和价值。但现实中又不可能回避高度的不确定性和风险性。如何先迈出第一步?如何进行深度合作?这些事情往往超出了“正式契约”所能约定的范围,尤其是在面对不确定性,出现失败的情境下,如何促进“共同演进”,激励互补性投资则是更大的挑战。而价值观认同、演进路线图、实时沟通和各自“领土”的保障就成为促进合作方进行互补性投资的关键。

在BAT布局的O2O生态系统中,有些合作伙伴本身已经是具有一定规模的电商或O2O平台,如京东、大众点评、美团;或者是稀有的线下资源,例如万达。这些平台虽然尚没有能力构建自己的完整的O2O生态圈,但其影响力不容小觑。如何形成一个能够团结合作伙伴,吸引大家共同投入资源,将整个生态系统做大的机制,是BAT需要认真思考的。合作伙伴间的貌合神离,会严重破坏整个生态系统的发展节奏。

今年,手机淘宝力推“38生活节”,整合了天猫、淘宝、拉手、窝窝团等各方线上线下资源,却缺少了一直被外界视为“阿里系”的美团。这一方面是因为这次阿里的主要目的是提升移动端的流量,而美团对于手机淘宝的本地生活服务方面存在一个分流的效应。另一方面,何尝不是因为被视为最有可能成为BAT之外第四大势力的美团,有意与阿里保持距离,伺机壮大势力,谋求独立发展。

众多的实践者们期待着大象能够舞蹈,互联网时代性的转型与突破在成熟企业内部得以实现,但这必须借助于内部思维重构、组织重构和业务重构。所有的百年企业,无一例外,都经历过自我革命,才最终得以涅磐重生。

(作者系中国工商银行杭州市香积寺路支行)