光接入网演进趋势展望:软件定义的光接入网

2015-02-28顾仁涛

顾仁涛

(北京邮电大学 北京100876)

1 引言

快速增长的新型网络业务和层出不穷的网络应用场景不断对现有网络架构造成冲击。4K高清视频、移动设备高速下载等对固定网络和移动网络都提出了更高的带宽需求,物联网、云计算、能源互联网等新型网络应用场景则要求泛在、开放、灵活的网络环境。作为用户接入网络资源的“入口”,接入网所面临的网络带宽压力和管控压力尤为巨大。同时,相较于已经探索开放化和软件定义化的传送网和数据中心网络,接入网受自身网络架构复杂、成本敏感等因素限制,逐渐成为全程全网优化中最为薄弱的一环。为应对日益增长的高带宽、多业务、新场景、易运维等需求,构建高速、高效的接入网体系,使其具有灵活性、开放性、智能性,进而实现全程全网的流量优化和业务提供,将成为未来发展的必然趋势和亟待探索的重要课题。

总体来看,接入网在当前及未来发展中主要面临以下3个方面的挑战。

(1)接入带宽需求强烈,移动接入增长迅速

思科网络可视化网络指数(VNI)显示,至2018年,全球网络数据流量将比2013年增长3倍,而在2014-2019年,全球移动数据流量将有10倍增长[1,2]。爱立信2015年ICT产业发展趋势报告中也指出,未来移动电话、移动PC等设备上的数据流量增长将远超过语音需求。移动接入如Wi-Fi热点和蜂窝网络均需与固定网络对接,移动数据流量增长必然带来固定接入带宽需求的新一轮增长。为了保证数据传输质量,未来接入网发展应以提升网络容量为根本前提。

(2)光纤通信容量受限,网络效率亟待提升

虽然以PON(passive optical network,无源光网络)为代表的光网络接入技术已经在各种接入场景中广泛部署,且以波分复用、频分复用为主要方向的PON扩容技术不断被提出[3,4],但接入网本身的成本敏感特性以及光纤传输容量的限制[5],单纯地使用频分复用或空分复用方法用于扩展PON系统的容量将难以为继。为保持接入网发展的可持续性,未来接入网发展应以提升带宽效率为优化方向。

(3)异构接入广泛存在,网络管控相互独立

接入技术种类繁多,传统的DSL(digital subscriber line,数字用户线路)、HFC(hybrid fiber-coaxial,混合光纤同轴电缆)、PON、Wi-Fi、3G/4G等有线/无线接入技术由来已久,且分别适用于不同接入场景,造成了不同网络技术之间以及同种网络技术之内的网络资源管控机制相互独立、可扩展性差等问题。而新近出现的C-RAN(cloud radio access network)[6]、OLT上移/池化、BBU虚拟化、云化网络等构思充分体现了未来汇聚接入侧所面临的固定移动融合、异构异质融合的潜在方向,这一方向与未来的5G网络设计中全网统一高速接入平台思想不谋而合。未来接入网发展应以网络资源灵活可控制、网络架构灵活可扩展为主要目标。

因此,以高速带宽接入、高效资源利用、支持异构资源管控为目标的光接入网将是未来光接入网的重要演进趋势。

2 光接入网演进历程

如图1所示,自20世纪90年代以来,以无源光网络技术为代表的光接入网已经经过了从单波长到多波长的发展阶段,在此过程中,用户接入带宽、接入覆盖范围、业务承载种类、网络安全策略等核心参数都有了不同程度的提升。

(1)单波长PON系统

自1995年FSAN(full service access network,全业务接入网络)工作组开始FTTH(fiber to the home,光纤到户)工作以来,下行传输速率在622 Mbit/s~2.448 Gbit/s的APON、BPON、EPON、GPON标准相继被提出,ITU-T G.983.X、G.984.x协议族以及IEEE 802.3ah分别对上述技术进行了标准规范。从最初的支持POTS(plain old telephone service,模拟电话业务)、ISDN(integrated service for digital network,综合业务数字网)业务到后期的语音、视频业务,PON系统考虑了多种接入业务支持、安全策略优化,并初步形成了具有一定传输效率、大分光比的接入系统架构。在此基础之上,通过数据传输速率的提升,10 Gbit/s PON系统如10 Gbit/s EPON,XG PON等也在单波长PON系统中实现了对用户带宽和业务需求的良好支持。同时,10 Gbit/s EPON与XG PON均可向下兼容,能够满足现有PON设备的平滑演进需求,具有成本优势及技术可行性。

图1 光接入网中无源光网络技术演进

(2)多波长PON系统

FASN在2010年发起NG PON2(next generation passive optical network 2)项目计划并启动相关技术方案的研讨会,根据FASN发布的白皮书要求,不同厂商提出了基于TWDM(time and wavelength division multiplexing,波 分 复用)、DWDM(dense wavelength division multiplexing,密集波分复用)、OFDM(orthogonal frequency-division multiplexing,正交频分复用)等不同的NG PON2技术方案。2012年启动的ITU-T NG PON2技术标准工作组于近期正式发布了NG PON2 PMD层 规 范G.989.2,TWDM PON技 术 作 为NG PON2的首选方案,应支持系统单OLT PON端口大于40 Gbit/s,支持1∶256的分光比。考虑到技术及成本问题,不同接入场景下传输速率、距离和分光比将可灵活调整。同时,一系列研究表明,TWDM PON以及WDM PON系统可部署于移动网络中作为回传网基础设施,甚至可用于移动前传网络[7,8]。

(3)软件定义PON系统

在开展NG PON2相关标准研究工作以来,关于OFDM PON技术和UDWDM(ultra dense wavelength division multiplexing,超密集波分复用)PON技术的研究层出不穷,然而此类技术的首要解决目标为提升接入网的接入速率。考虑到当前NG PON2标准中规定的可用波长资源(可用谱宽需考虑PON系统共存问题)较为有限以及OFDM/UDWDM系统的成本及技术约束,在多波长系统上进行相应的效率优化将是解决带宽问题的关键。同时,集中式控制、数 控 分 离、灵 活 管 控 的 如SDN(software defined networking,软件定义网络)的思想虽然已在ASON中具备雏形,但在PON中仍未有广泛实践。而将上述特性应用到PON中,融合多层新型可调光器件,将不仅仅可实现光接入网流量的优化调度,也可通过构建统一开放的集中式管控平台,有效融合时域、波域、频域资源;完成调制格式、光功率乃至拓扑结构的变化,提升网络可用性,降低网络能耗;构建可控、可靠、可持续的未来接入系统。

3 软件定义的光接入网总体架构和特性

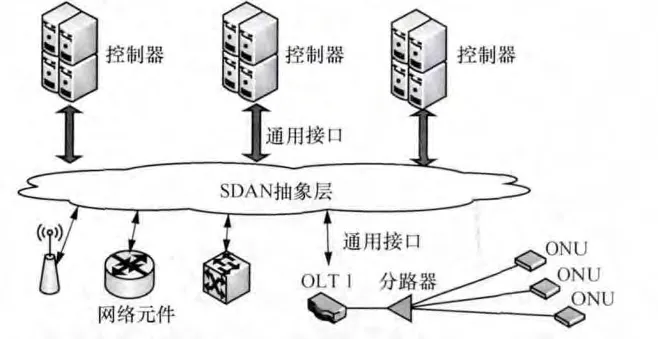

SDN[9]思想将数据层和控制层分离,并可在控制层上对网元管控进行虚拟化,使用集中式的控制器通过标准的南向接口协议完成与网元的通信。在大规模网络环境中,SDN可通过位于云端或数据中心的多个控制器完成统一管控。软件定义接入网的相关研究已经展开,在软件定义的统一框架下,ETSI NFV小组正在研究接入网络的虚拟化,其中包括将DSL接入复用器(DSLAM)的复杂处理移动到网络端并支持多租户架构;ITU-T的光纤与铜缆接入标准化管理小组及ITU-T SG11/Q4 Q.SBAN项目正在研究软件定义宽带接入网络(SBAN)的工作方案和相关信令;宽带论坛(BBF)也活跃在接入网的SDN和NFV方面[10,11]。总的来说,软件定义接入网普遍的部署方案如图2所示。

图2 软件定义接入网的抽象化部署方案

在该软件定义接入网方案中,不同的网元设备通过统一的接口实现对网络虚拟化的支持,同时,一个或多个控制器也可完成不同业务的快速定制与管控。该架构可统一支持不同的接入方式。考虑到PON技术在光接入网技术中的重要地位和广泛应用场景,软件定义光接入网也可参考上述方案进行设计。

3.1 软件定义的光接入网总体架构

如图3所示为基于多波长系统的软件定义接入网系统整体架构,主要包括支持软件定义的灵活ONU(optical network unit,光网络单元)、OLT(optical line terminal,光线路终端)、ODN(optical distribution network,光配线网)及集中式控制器。在用户侧包括以PON为支撑的有线与无线两种接入方式,根据网络规模,ONU通过可调ODN与OLT池相连,OLT池通过路由器连接至BRAS(broadband remote access server,宽带远程接入服务器)以支持基本的鉴权功能,并最终通过BRAS与骨干网相连。

图3 未来光接入网构想

通过SDN思想的引入,本架构在多波长PON系统上加入了SDN控制器,并与OLT、路由器、BRAS等设备直接相连,负责监听设备的状态,获得下层设备的基本信息,生成虚拟拓扑,提供网络全局视图;同时,在虚拟拓扑的基础上,收集下层设备的反馈信息,实时了解同一时间不同用户的不同需求,以此进行多维、多域资源动态分配及灵活调度,避免网络资源浪费、提升网络效率;控制层同时可提供全网功能模块引擎功能,为上层应用开发提供控制接口。除此之外,控制器还可以通过与BRAS之间的通信,将用户的鉴权功能转移到SDN控制器端,因此SDN控制器就能够统计用户流量使用情况进行收费,减轻BRAS的压力。其中由于ONU数目过多,SDN控制器不与ONU直接相连,而是在OLT与ONU的基本通信功能上,通过控制OLT来间接控制ONU,形成虚拟连接。

另外,基于灵活分配流量、节能等需求,本架构中提出OLT池化构想,将多个OLT集中到一起,使多个OLT共享电源、背板等硬件资源,共同提供波长、频谱等带宽资源,便于上层控制器集中化管理;同时,控制器也可以灵活调度OLT连接不同用户,并为用户合理分配带宽。为此,OLT需要支持动态光功率调节、可变调制解调、可调谐收发,相应的ONU侧也需要支持可变调制解调,应用无色技术支持无差别地接入各个设备。ODN为了适应OLT池化,需要实现灵活调度波长、光路,与OLT功能相匹配。OLT池化后将极大发挥大群化效应优势,克服流量潮汐现象对接入侧的影响,并支持移动环境下的业务连续提供。

总体来说,该架构面向未来接入网的灵活可变性需求,提供统一管控平台,屏蔽底层网元差异,简化人为操作管理,使全网资源分配更智能、更合理。

3.2 软件定义的光接入网特性

从技术发展和业务需求来看,软件定义的光接入网将有以下特性。

(1)灵活性

在软件定义光接入网中,集中式控制器可以对全网多层次资源进行灵活编程(包括波长资源、调制格式、网络拓扑、转发规则等),如可在控制层对光层资源调用,将空闲ONU原有的波长频谱资源进行重新分配,也可在数据层对流量流向和大小做基于流表的精细化灵活调控。同时,全网设备各功能可以软件定义的方式实现缩放,通过底层硬件抽象以支持网络设备功能虚拟化,进行网络功能灵活定义,提升网络管理效能与智能。

(2)智能管控

将SDN引入接入网后,通过集中式的控制器,向下通过开放的接口协议与OLT等设备相连,向上连接网络管控系统,了解全网资源信息,支持全网带宽资源分配,实现集中控制视图下的OLT-ONU连接关系灵活可控、OLT资源共享关系可控,OLT、ONU功能及准入状态可控(同时,基本的计费功能可通过软件定义化部分转移至OLT侧,在保证兼容PPP鉴权的同时减轻BRAS的压力);支持异构网络及技术兼容可控;多层资源(光层、数据层)智能可控;业务部署开通灵活可控(如智能检测业务是否能开通,在开通时智能配置中间设备/步骤)等需求,且在此基础上简化运维。

(3)开放性

为向需求不同的接入用户(如家庭与企业)统一提供服务,未来接入网应实现平台化且具有开放性。平台化及开放性主要体现在控制层对底层进行抽象与虚拟化,生成功能引擎,并向上层提供应用开发接口,开放应用开发,接入用户提出接入需求,SDN控制器按需调度资源提供服务,实现用户接入无差别,形成统一而开放的接入平台。

(4)可扩展性

传统光接入网的资源管理功能固化,缺乏可调性,不能实时满足业务动态变化的需求,可扩展性较差,不利于在现有网络中加入新设备、开通新业务及技术升级。在软件定义光接入网的统一管理下,通过可编程光层技术提供的统一接口及应用层提供的应用,可实现带宽资源、设备功能、接入技术的可扩展及业务升级与创新等,能够很方便地扩展各种业务应用和网络运营功能。

(5)低能耗

低能耗的绿色接入网是接入网发展的必然趋势,降低能耗则需充分利用多维资源,通过OLT池化、共用电源和背板等硬件资源,可达到节能目的;此外,池化的大群化效应使得上层能对设备进行集中化控制,灵活调用底层资源,合理分配,减少不必要的浪费,以实现节能。

(6)移动性

当前网络对通信的移动性支撑仍不理想,当移动终端高速移动时,网络带宽需求可能在极短时间内出现迅速增大后又快速降低,这不仅需要无线资源的调整,更需要有线网络的配合。未来移动网络中back/front haul(回传/前传)已经作为未来接入网PON的主要应用场景之一,这就要求PON需要支持网络资源对无线业务的实时“因需而动”。在软件定义光接入网中,控制器对带宽资源的分配具有灵活的管控能力,当某一时刻需要极大带宽时,控制器能够快速为对应的基站分配资源,从而使得移动终端即便在高速移动和大规模数量的情况下依然具有良好的通信质量。

此外,由于接入网的平台化和开放化,设备开发统一化、简便化会带来设备成本降低,上层应用开放也将节约开发和运维支出,这对于整个接入网络的CAPAX和OPEX降低均有帮助;在数据层面,数据传输的安全性可用网络编码等部分解决,但控制器的安全问题仍需进行考虑;由于光层上的设计除增加灵活性外,相比传统设备并没有太大的变化,主要的可靠性问题将来于控制层(包括集中式带来的风险、管控分离带来的风险等),通过保留传统的MPCP,OLT的可靠性可得到一定提升。

总的来说,在上述架构中,OLT、ODN、ONU均可软件定义,三者根据部署方式不同可通过虚拟化映射的方式进行集中式管理,提供虚拟化支持,也可以通过直接连接控制器的方式进行专有配置,实现软件定义接入网预期目标。

4 软件定义的光接入网关键技术

为了实现软件定义接入网,需要分别在以下几个层面进行关键技术研究。

4.1 L1:灵活可编程光层技术

灵活可编程光层技术作为搭建光接入网内基础设施的基本支撑,主要包含灵活、可调的光器件技术。如图4所示,在可调器件的支持方面,应实现的功能包括以下几方面。

图4 灵活可编程光层技术

(1)可调光收发器技术

可调光收发器(flexible transponder)技术应支持高速、可靠的波长粒度及弹性频谱粒度可调,提供波长、频谱资源的灵活性支撑。传统的TDM PON系统使用波长数目单一,波长最高10 Gbit/s速率已经难以满足带宽需求,同时也无法提供可编程参数以支持资源灵活调度。而在未来TWDM、WDM场景下,接入系统有可观的波长频谱资源可供调用,因此,可调光收发器技术作为可编程光层的基础技术应研究支持中心波长可变、载波数目可变、栅格可变的可调谐激光器,以支撑控制层调度,实现光层波长及频谱资源的有效利用。

(2)可变调制格式技术

可变调制格式(flexible modulation format)技术应主要在数字信号处理(digital signal processor,DSP)技术基础上实现不同调制格式的灵活切换,在OLT与ONU侧共同使用。DSP的应用打破了传统的调制格式与芯片类型强耦合的关系,可灵活提供不同调制格式的支持,并因此带来传送速率的变化。可变调制格式技术作为光层器件的另一个基础技术,可以通过对不同场景下的数据调制格式进行调整,完成对有效传输距离、数据传输质量、数据传输速率的动态调整,并间接影响光功率预算,控制PON能量消耗,为控制层实现流量高效调度提供可编程支持。

(3)灵活ODN技术

灵活ODN(flexible ODN)技术应在复杂ODN情况下提供有源/准有源ODN器件(WSS、OXC)可调支持。面对OLT集中部署及池化需求以及长距离、广覆盖PON系统发展趋势,ODN池化、有源化具有实际意义:在ODN中增加有源器件以增加PON结构的多样性,以此增加PON的生存能力;采用可调波长选择器WSS和光开关组,进行波长分配和光路切换,可有效调度波长资源和ONU资源,实现带宽利用率提升和节能效果。

(4)可调无色ONU技术

可调无色ONU(tunable colorless ONU)技术应支持不同波长/频谱的光信号接收以及可变调制格式支持。为接收OLT侧不同波长及调制格式信号,ONU应在保持低成本的前提下支持接收波长可调、调制格式可调,提供接入系统的资源优化支撑。

4.2 L2:精细化流表转发技术

精细化流量疏导技术应在现有PON系统主从式管理协议(OMCI、MPCP等)的基本控制功能上实现L2~L7的精细化流表转发支持。传统的主从式管理协议完成基本的PON ONU注册、测距、DBA(dynamic bandwidth allocation)等基本配置,并具有良好的实时性和可靠性,如果让控制器直接控制,会导致时延增加等一系列问题,因此在软件定义接入网中还需要保留基本的主从式管理协议以保证PON系统正常运行,而其他数据层控制均交由集中式控制器完成;但是,传统的动态带宽分配机制只局限在单个OLT内部,缺乏多个OLT之间的带宽灵活配置。这种OLT内部的动态带宽分配机制并不能满足整个未来光接入网OLT集群化带宽灵活配置需求。如图5所示,软件定义接入网的数据层精细化流量疏导关键技术可包括高速率硬件流表匹配、按流表的线速转发及对等流量高效传输技术。

(1)OLT主从式管理协议适配及优化技术

图5 精细化流表转发技术

现有PON系统应用主从式管理协议(OMCI、MPCP)定义OLT与ONU之间的控制机制,以协调数据的有效发送和接收。此类主从式管理协议主要处理ONU的发现和注册,多个ONU之间上行传输资源的分配、动态带宽的分配,统计复用的ONU本地拥塞状态的汇报等。在软件定义光接入网框架中,应保留传统主从式管理协议其中OLT设备控制ONU发送时隙的分配,ONU的自动发现和加入,通过南向接口向控制器报告不同ONU的拥塞情况以便动态分配带宽,优化PON系统内部的带宽分配。同时,根据对数据流定义的带宽和QoS策略,由控制器根据DBA算法,对系统可用的带宽进行实时的动态分配,对带宽进行复用和收敛。另外,对单个PON系统内的带宽测算,需要考虑该PON系统内所有ONU所产生的流量是否满足系统要求,对DBA算法进行优化。

(2)多OLT间的精细化流量疏导技术

OLT设备应支持流表,专注于流量精细化、高速率、基于流表的线速转发(覆盖流表内转发、丢弃、增加标签等多个action),按照控制器要求进行多个OLT之间的流量疏导,根据控制器通过安全通道下发的service-flow table匹配业务以及执行相应的QoS策略,并进行本地资源管理,便于和控制器的资源管理进行衔接。具体处理过程为,当数据分组到来时,OLT设备查找流表匹配项(包括MAC源目的 地 址、IP源 目 的 地 址、VLAN标 签、OLT入 端 口 信 息、LLID、group ID、优先级等其他数据分组信息),根据流表做出相应的处理,执行相应的指令集(转发、丢弃、匹配下一个流表等),将无法识别的业务上报给控制器,控制器通过下发相应指令控制OLT的转发,同时在控制器发送请求的情况下,OLT通过packet-in消息将连接到OLT的设备的拓扑链接情况及链路占用情况上报给控制器,与上层应用进行协作控制,便于控制器掌握全局拓扑情况,对底层硬件进行抽象,形成全局控制视图以实现基于软件定义的多个OLT之间的流量疏导以及新业务的布放等。

(3)对等流量高效传输技术

面对无源光网络中对等通信流量日益增长的问题,软件定义光接入网应支持对等流量高效传输机制。通过统一的控制器及API,对该类流量采用网络编码(对等流量识别、编码ONU配对、编码)的策略,以有效提升数据中心内部网络的下行吞吐量,降低误符号率,提升纠错能力及网络的顽健性;同时还可以通过减少OLT的下行发送时间来实现节能。

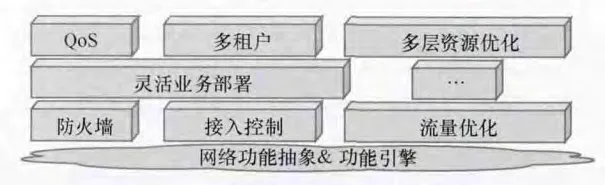

4.3 L3:控制层虚拟化技术

在软件定义接入网架构中,控制层作为SDN的核心,是连接底层设备和上层应用的桥梁,也是控制全局的关键。如图6所示,控制层虚拟化技术应包括底层抽象技术、数据层及光层资源虚拟化,提供功能引擎,以承接上层应用,作为应用层开发平台。

图6 控制层虚拟化技术

(1)数据层及光层资源虚拟化技术

在软件定义光接入网架构中,控制层收集OLT流量信息、ONU带宽分配信息、波长资源信息、调制格式信息、OLT-ONU连接关系信息及其他可编程信息,同时,也收集与控制层相连的BRAS鉴权、计费信息和流量信息。通过对全局信息的收集和处理,完成下层抽象,并按需生成全局逻辑拓扑,形成控制视图、流量视图、频谱资源视图等,供网络管理员管理调度使用。虚拟化后的资源在控制层上具有一致性,相当于控制层屏蔽了底层设备的差异性,这也为应用层编写应用提供了基础。

(2)控制平台功能引擎技术

控制平台在控制层抽象及虚拟化基础上整理汇总多维度资源,提供功能模块的引擎功能,为应用层程序提供统一接口。基本功能引擎包括下层状态信息库、拓扑发现模块、流量统计模块、鉴权认证模块、分组监测模块、数据层及光层配置模块、故障诊断模块、跨域协议整合模块等;向上提供动态优化网络资源,如按需带宽分配(波长、频谱、调制格式等)等功能支持,高度可重构链路和转发技术支持,自动故障和性能诊断和重新配置支持,简化运营商管控难度支持等。此外,伴随接入网结构、规模、业务的复杂化,引擎功能也可进行相应扩充。

4.4 其他关键技术

(1)开放式应用层(管理层)

依托于上述3个层面的关键技术,在控制层之上可支持开放式应用开发:软件定义光接入网架构中的应用层,支持在网络功能虚拟化的基础上设计实现管理层/控制层系统级应用,利用上述可编程的物理层及数据层信息的抽象化/虚拟化及控制层提供的功能引擎,以软件定义的方式灵活实现多维资源优化、防火墙、QoS、多业务承载管理、多层次调度与维护、多租户支持,异构PON系统的SDN支持(如多种PON模式共存、融合调度等),实现最优融合管控策略应用的快速执行。

在典型的多租户环境下,每个服务提供商可请求数据或控制操作,此类操作翻译并通过集中式控制器和抽象层执行下达。同时多租户的控制和管理系统将经由用户认证/请求管理等控制器功能将接入网络抽象划分成多个逻辑接入网络。通过标准化的通用接口共享数据和控制功能,不同服务商实现对网络不同的管控。同样,在多业务/应用场景下,不同的业务类型均可以灵活提供:互联网接入、城域以太网接入(企业连接)、基于云计算的服务、办公室局域网服务等。软件定义PON架构—应用管理层如图7所示。

图7 软件定义PON架构—应用管理层

(2)标准南向接口技术

除上述关键技术外,还需提供标准南向接口支持:在OLT、ONU以及可调ODN中,应专门部署或使用专有接口实现对SDN标准南向接口(如OpenFlow)的支持,即SDN代理,完成协议数据的接收、翻译以及设备信息上报等功能。

5 软件定义的光接入网应用案例

根据接入网标准化进展和当前网络应用需求,本文主要以多波长PON系统为研究对象,着重分析了软件定义无源光网络的可能应用案例。

5.1 具有潮汐变化的住宅区/商业区

在集中住宅区内,正常工作日中,白天由于工作等原因用户量较少,因而所需带宽资源较低,而晚上以及周末,用户量急剧增长,所需带宽增加;如附近有商业区,则可能呈现相反的流量需求。传统的PON灵活性较差,虽然能够进行一定的动态带宽分配,但整体资源利用率较低。通过引入软件定义接入网,在白天用户量较小的时候,可以通过灵活的虚拟划分接入网络和OLT-ONU动态关系调整,将用户集中到较少的OLT波长资源上,提高带宽资源利用率,降低能耗;同时节省的波长资源可以为邻近的商业区提供服务。而在晚上以及周末,为商业区服务的波长资源可以调整给住宅区,实现整体的灵活调度满足用户需求,提高网络资源利用率。

5.2 高速移动下的业务接入

伴随国家高速铁路(以下简称高铁)基础设施的建设,选择高铁已成为常见的出行方式。高铁上的乘客具有移动速度快的特点,这使得用户频繁切换基站,且切换到的基站会出现短暂的业务量高峰期,回传部分也就需要能够实时适应这种业务量变化。原有PON接入控制机制以及带宽调度算法割裂了不同OLT之间的关系,无法适应这种高速切换。而如果将软件定义接入网用于回传网络,通过控制器可以灵活调配池化OLT的资源,实现每个基站的使用波长和连接关系的实时调度,快速提供相应的回传容量,支持突发性大流量的流动,满足大量用户集中移动场景下的带宽需求。

5.3 民营宽带接入小区

开放宽带接入市场后,会出现各种民营企业投资建设宽带接入网基础设施,对于一个新建小区,内部网络设施由投资商自行建立,并租用运营商线路接入宽带网络。传统租用方式往往只提供一个接口,与一家运营商达成协议,资费固定,小区内的用户也无法自主选择运营商。光接入网引入SDN思想后,通过控制层虚拟化技术,生成虚拟拓扑,能够清楚了解到用户分布情况,由此投资商可以与多家运营商达成协议,在SDN控制器的控制下,智能选择OLT出口,按居民需求连接到不同运营商线路来接入带宽网络;投资商后期也可以通过虚拟接入网的抽象拓扑和相关信息对小区内的网络进行管理与维护。此外,在软件定义光接入网控制平台功能引擎技术的支持下,SDN控制器能够统计用户的出口流量信息,实现鉴权计费功能,投资商可依此收费。

5.4 政企专线

由于政企业务对网络线路的严格要求,政企专线的部署和管理运维往往比较困难,开通的时间也因此较长,比如业务开通和带宽调整可能需要数天。如果部署了软件定义光接入网,由于采用数据层及光层资源虚拟化技术和控制平台功能引擎技术,运营商可以在控制层方便地调度资源完成业务部署、分配线路和带宽,与软件定义分组传送网(SPTN)等网络协同管理,可以实现业务在全网业务的“一键开通/调整”。此外,运营商还可以为用户提供定制的开放接口,支持一定程度上的用户业务自定义,提升用户满意度。

6 结束语

以EPON、GPON以及10 Gbit/s E/G PON为代表的光接入网技术的广泛部署,难以满足日益增长的带宽需求,而下一代无源光网络接入技术尽管可以利用波分复用(WDM)、混合时分—波分复用(TWDM)乃至超密集波分复用(UDWDM)手段持续提升接入带宽,但在成本限制的条件下,光纤的传输容量很快将逼近极限。因此,只有网络效率的提升,尤其是接入侧网络效率的提升,才能支撑整体网络的可持续发展。然而,当前接入网普遍存在的网络架构固定、升级维护困难、管控接口众多、资源调度复杂、优化方式单一、资源利用率低等问题,大大影响了接入网网络资源的有效管理与利用。将SDN思想引入光接入网中,通过构建统一开放的集中式管控平台,完成底层网元抽象,有效调用时域、波域、频域资源,提升网络可用性,构建可控、可靠、可持续的接入系统,完成多租户、多业务的灵活开通与部署;高效应对高带宽、多业务、新场景、易运维需求。提升接入网灵活性、开放性、智能性,构建高速、高效的软件定义光接入网体系,对于实现未来全程全网的灵活管控具有重要意义。

1 Cisco visual networking index:forecast and methodology.http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/ipngn-ip-next-generation-network/white_paper_c11-481360.html,2014

2 Cisco visual networking index:global mobile data traffic forecast update.http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns437/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html,2014

3 Luo Y Q,Zhou X P,Effenberger F,et al.Time-and wavelength-division multiplexed passive optical network(TWDM-PON)for next-generation PON stage 2(NG-PON2).Journal of Lightwave Technology,2013,31(4):587~593

4 Lin B J,Li J H,Yang H,et al.100-Gbit/s multi-band OFDM-PON based on polarization interleaving and direct detection.Proceedings of Asia Communications and Photonics Conference,Guangzhou,China,2012

5 René-Jean E,Kramer G,Winzer P J,et al.Capacity limits of optical fiber networks.Journal of Lightwave Technology,2010,28(4):662~701

6 Liu C,Sundaresan K,Jiang M L,et al.The case for re-configurable backhaul in cloud-RAN based small cell networks.Proceedings of INFOCOM,Turin,Italy,2013:1124~1132

7 Orphanoudakis T G,Kosmatos E,Angelopoulos J D,et al.Exploiting PONs for mobile backhaul.IEEE Communications Magazine,2013,51(2):S27~S34

8 Ma Y R,Xu Z G,Lin H F,et al.Demonstration of CPRI over Self-seeded WDM-PON in commercial LTE environment.Proceedings of Optical Fiber Communication Conference(OFC),California,USA,2015

9 Kim H,Feamster N.Improving network management with software defined networking.IEEE Communication Magazine,2013,51(2):114~119

10 ETSI GS NFV.Network functions virtualisation(NFV);use cases V1.1.1.http://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/001/01.01.01_60/gs_NFV001v010101p.pdf,2013

11 ATIS-I-0000044.Operational Opportunities and Challenges of SDN/NFV Programmable Infrastructure,2013