中国陆相页岩油开发前景与挑战

2015-02-22章新文贾艳雨

盛 湘,陈 祥,章新文,贾艳雨,罗 曦

(1.中国石油化工管理干部学院,北京 100012;2.中国石化 河南油田分公司,河南 南阳 473132)

中国陆相页岩油开发前景与挑战

盛 湘1,陈 祥2,章新文2,贾艳雨2,罗 曦2

(1.中国石油化工管理干部学院,北京 100012;2.中国石化 河南油田分公司,河南 南阳 473132)

随着中国页岩气勘探开发进程的推进,页岩油的勘探开发受到越来越多的关注。通过对国内外页岩油勘探开发现状追踪调研,并结合近年来泌阳凹陷陆相页岩油勘探实践,从页岩油的含义与基本特征入手,对中国陆相页岩油的形成条件、资源规模、勘探开发关键技术及面临的问题进行了深入分析。研究表明中国陆相断陷湖盆页岩油形成条件有利,资源丰富;中国目前现已初步形成了适合于陆相页岩地层的地质综合评价技术、水平井钻完井及多级分段压裂技术,并在泌阳凹陷、济阳坳陷等地区应用取得了页岩油勘探重要进展;目前制约中国陆相页岩油开发进程的主要问题集中反映在陆相页岩油渗流机理、甜点区评价等基础地质认识,旋转导向系统、微震裂缝监测技术等核心工程技术自主化,以及如何实现效益开发等3个方面,它们将是今后陆相页岩油开发进程中的攻关重点。

形成条件;开发关键技术;陆相页岩油;中国

目前页岩油已经成为了北美地区石油工业快速发展的主要资源之一,页岩油产量呈快速增长趋势,已占到原油总产量的50%左右,因此页岩油的勘探开发引起了国内外的广泛关注。中国地区在三叠系、侏罗系、白垩系、第三系中广泛发育陆相富含有机质页岩,具有较好的页岩油形成条件,资源潜力较大,并在泌阳凹陷、济阳坳陷、三塘湖盆地等地区陆相页岩油勘探中取得了重要进展,因此页岩油的勘探开发引起了中国油气公司的高度重视。中国陆相页岩油受形成地质背景的影响,在形成机理、形成条件、成藏特征、勘探开发关键技术等方面与北美地区页岩油存在较大差异。如何加快中国陆相页岩油资源评价、形成条件、富集机理以及关键的勘探开发技术研究,是目前急需解决的问题。

1 页岩油的含义与基本特征

页岩油是从富含有机质页岩地层系统(大套暗色页岩、高碳页岩、粉砂质页岩及砂岩薄夹层)中开采出的原油,它是以孔隙、裂缝等为主要储集空间,无运移或运移距离极短的特低孔、特低渗、连续型油藏[1-2]。页岩油具有源储一体、储层致密、脆性矿物含量高、异常高压、热演化程度较高、油质轻、产量递减先快后慢、生产周期长等特征[3-4]。国内页岩油主要受沉积环境的影响,与北美地区开采的页岩油存在一定差异,表现出陆相沉积的特征。北美开采的页岩油储层主要形成于海相盆地的陆棚及半深海—深海环境,大面积连续分布,有机碳含量高(多数大于4%,一般介于3%~13%),脆性矿物含量较高(大多在50%以上,脆性矿物中硅质、钙质含量高,大多大于30%),热演化程度较高(Ro一般为1.1%~2.1%),原油密度0.76~0.82 g/cm3,埋深一般小于3 000 m,地层压力系数一般大于1.1。国内陆相页岩油主要形成于陆相断陷湖盆前三角洲及半深湖—深湖相,有机碳含量普遍小于北美海相地层(一般2%左右),脆性矿物含量较高(一般介于50%~70%,但其中硅质含量低,长石及钙质含量高),热演化程度较低(Ro为0.5%~1.1%),原油密度大都在0.86 g/cm3以上,埋深2 200~3 500 m,地层压力通常为正常压力(个别地区存在异常高压),储层储集空间主要发育有页岩裂缝、基质孔隙及有机孔隙等类型。

2 陆相页岩油形成条件与资源规模

中国发育大面积连续分布的陆相页岩,多数页岩具有单层厚度大、有机碳含量高、热演化程度适中、脆性矿物含量高、含油性好等特点,具备页岩油形成的有利条件,且其资源量较大,具备良好的勘探开发前景。

2.1 陆相页岩油形成条件

评价页岩油的形成条件不同于常规油藏,一般不需要对圈闭条件、输导条件进行评价。通常根据页岩储层展布特征、生烃条件、储集条件、保存条件、脆性矿物含量、裂缝发育程度、含油性等方面,来评价陆相页岩油的形成条件(图1)。以南襄盆地泌阳凹陷为例,泌阳凹陷中部深凹区发育深湖—半深湖相的富含有机质页岩,单层平均厚度60 m以上,面积近400 km2;有机碳含量大于2%,有机质类型以Ⅰ型和Ⅱ1型为主,热演化程度Ro在0.6%~1.1%之间;脆性矿物含量大于65%;页岩储层基质孔隙度4%~6%,渗透率0.003 5×10-3μm2;水平缝、层理缝及高角度缝发育;页岩层段油气显示丰富,气测全烃最高达100%,钻井过程中见到良好的槽面显示,钻井取心岩心出筒时表面及裂缝含油饱满,呈浸出现象;埋藏深度一般位于2 400~3 000 m;断层不发育,保存条件好。综合评价认为泌阳凹陷页岩

图1 中国陆相页岩油形成条件评价关键参数

具有单层厚度大、横向连续分布、生烃条件好、脆性矿物含量高、储集物性较好、裂缝发育、含油气性明显、保存条件有利等特征,具备陆相页岩油形成的有利条件。泌页HF1与泌页2HF两口水平井在页岩层中钻遇良好油气显示,且分段压裂试获高产油流,进一步证实了泌阳凹陷具有优越的页岩油形成条件[5-7]。

2.2 陆相页岩油资源规模与开发前景

我国大多数含油气盆地均广泛发育有陆相的富含有机质页岩,主要分布于准噶尔、鄂尔多斯、松辽、渤海湾、三塘湖、吐哈、南襄、江汉、苏北等多个盆地陆相地层中,为页岩油形成提供了物质基础。初步估计我国陆相页岩油资源量约1 500×108t,可采资源量约(30~60)×108t[8]。借鉴北美页岩油气勘探开发成功的经验,自2009年以来,中国石化、中国石油等大公司启动了页岩油气资源评价及选区研究工作,取得了重要进展。中国石化胜利油田、河南油田、中原油田、江汉油田、江苏油田等多个单位,相继部署实施了一批页岩油水平井,中国石油辽河油田、吐哈油田等单位也相继部署实施了一批页岩油探井,均取得了较好效果。其中中国石化2011年在河南油田泌阳凹陷部署的第一口陆相页岩油水平井——泌页HF1井,水平段长1 044 m,经过15级分段压裂,获最高日产油23.6 m3、日产气1 000 m3的工业油气流,使得泌阳凹陷率先取得中国陆相页岩油勘探的重要突破;2012年部署在泌阳凹陷的第二口陆相页岩油水平井——泌页2HF井,水平段长度1 408 m,经21级分段压裂,获最高日产油28.6 m3工业油流,进一步拓展了陆相页岩油的勘探成果。通过近几年的页岩油勘探实践,证实了中国陆相页岩油具有良好的勘探开发前景[9-10]。

3 陆相页岩油开发关键技术

陆相页岩油作为非常规油气类型的一种资源,其勘探开发具备自己的特点。为保障陆相页岩油勘探开发的有序进行,目前国内初步形成了适合陆相页岩油储层特点的地质综合评价、水平井钻完井及多级分段压裂技术。

3.1 地质综合评价技术

陆相页岩油富集高产“甜点区”的地质综合评价是其能否有效勘探开发的重要前提。在近几年的页岩油地质研究和勘探实践中,初步形成了一套陆相页岩油的地质综合评价技术系列。主要包括地质多参数综合评价、岩石学分析、测井储层评价、录井储层评价、地震储层预测、资源评价、有利目标优选评价、水平井优化设计等8项关键技术(图2)。(1)地质多参数综合评价技术主要利用页岩厚度、岩相、有机碳含量、热演化程度、脆性矿物含量、储集物性、裂缝发育程度及埋藏深度等8项主要地质参数开展形成条件研究[9]。(2)岩石学分析技术主要利用X衍射、岩石薄片、定量矿物扫描、高分辨率扫描电镜、核磁实验、等温吸附实验及岩石力学实验等方法,开展页岩储层的岩石矿物组分、储集空间类型、储集物性、含油气性及岩石力学参数等方面的研究,为页岩油赋存机理及页岩储层特征研究提供支撑。(3)录井储层评价技术主要是采用元素录井、核磁录井等新技术,结合地化、气测等常规录井方法,开展页岩储层的储集物性及含油气性评价,为甜点层的评价及分段选簇设计提供重要依据。(4)测井储层评价技术主要采用元素俘获测井(ECS)、微电阻率扫描成像测井(FMI)、核磁测井、偶极子声波及自然伽马能谱等测井新技术,结合常规测井方法,开展页岩油气层的储层划分与评价工作,建立储层的评价标准和解释图版,评价有利层段,为页岩油的甜点层评价、水平井着陆点选取以及水平段分段选簇设计优化提供支撑。(5)地震储层预测技术主要利用高精度三维地震资料属性分析技术、裂缝预测技术及储层反演技术,开展富含有机质页岩储层的展布特征、裂缝发育特征、岩石物理特征及甜点区平面预测等研究工作,为有利目标区的优选和水平井的井位部署提供依据。(6)资源评价技术主要开展资源量计算参数及可采系数的选取研究,利用体积法、类比法来计算页岩油资源量和可采资源量。(7)有利目标优选评价技术主要以油藏质量、完井质量2大类评价因素为主,结合经济技术条件,进行页岩油有利目标预测与评价,为页岩油水平井部署提供依据。(8)水平井优化设计技术根据富含干酪根区、较高孔渗区、脆性矿物富集区及裂缝发育区等综合评价,开展水平井井位部署优化、水平井轨迹方向优化及水平段最佳着陆点选择等方面的研究,为水平井的地质及工程设计提供支持。

图2 陆相页岩油地质综合评价技术

3.2 水平井钻完井技术

水平井钻完井技术是陆相页岩油有效勘探开发的关键。页岩地层水平井钻完井技术主要包括水平井的钻井液技术、钻井工艺配套技术和固完井工艺技术3个方面[11-12]。(1)在钻井液技术方面,针对陆相地层特点,河南油田自主开发研究了抑制防塌能力强的油基钻井液体系[13],基本满足了1 000 m以上长水平段页岩地层的钻井需要;(2)在水平段快速钻井工艺技术方面,利用旋转导向钻井+高抗研磨性PDC钻头+三维地质导向技术(图3),应用于泌阳凹陷泌页HF1井,三开钻进仅用了6天时间一趟钻完成了1 121 m的钻井进尺,实现了长水平段水平井的快速钻井;(3)在固完井工艺技术方面,中国石化自主研发了弹韧性水泥浆体系及驱油前置液技术,应用于河南油田2口页岩油水平井,取得了良好的效果,从而确保了页岩地层长水平段固井质量,为后续的多级分段压裂提供了良好的井筒条件。

3.3 多级分段压裂技术

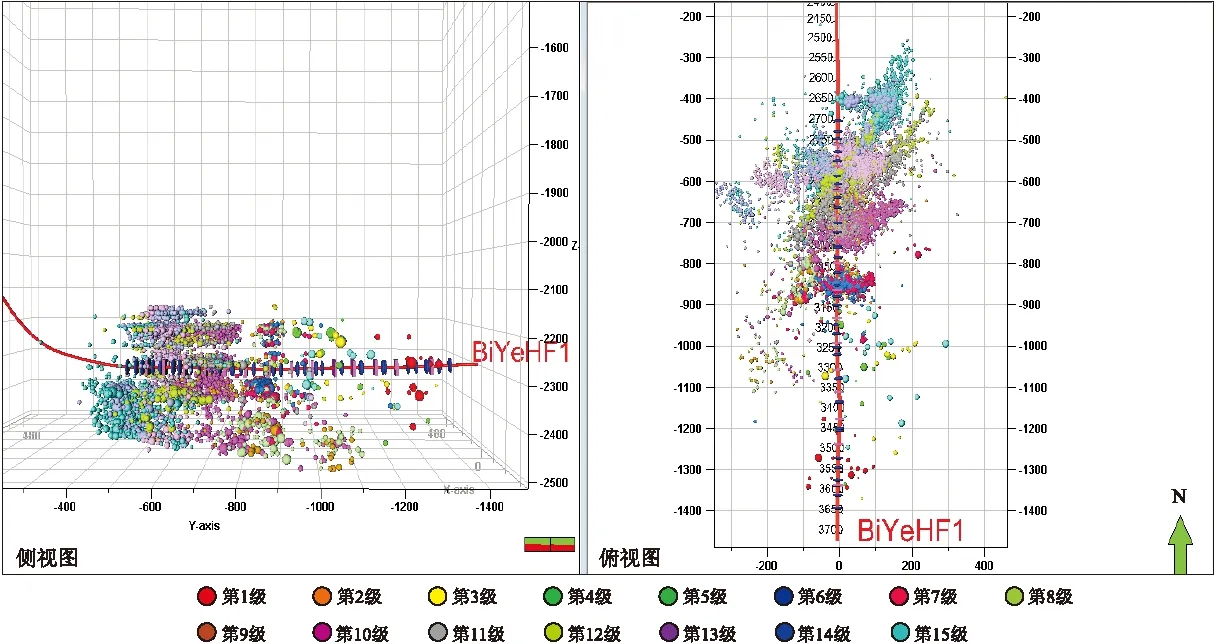

多级分段压裂技术同样影响着陆相页岩油的有效勘探开发,是页岩油水平井高产的关键。陆相页岩油水平井多级分段压裂技术主要包括储层可压性分析评价、分段选簇设计优化技术、压裂液体系、体积压裂设计优化技术、泵送易钻桥塞+多级射孔联作技术、大型压裂地面施工技术、微地震裂缝监测技术等方面。以泌阳凹陷泌页HF1井为例,通过开展储层可压性分析及分段选簇优化设计,采用体积缝+平面缝压裂理念优化设计,共设计15段32簇;优选了降阻性能好的滑溜水+线性胶的压裂液体系;采用泵送易钻桥塞+多簇射孔联作技术,成功实施了15级分段压裂,注入地层总液量22 138 m3,总砂量524 m3,创造了2011年中国陆相页岩油水平井压裂规模纪录;在压裂施工过程中,采用微地震裂缝监测技术,实时监测裂缝延伸的方位和形态,证实了该区页岩地层可以形成有效的网状缝体系[14](图3)。该项配套技术成功运用于泌阳凹陷陆相页岩油的勘探开发,并为取得页岩油勘探开发重大突破提供了重要的技术支撑。

图3 南襄盆地泌页HF1井分段压裂微地震监测成果

4 面临的问题与挑战

目前国内陆相页岩油勘探开发步伐有所放缓,主要在地质基础研究、工程技术研究以及开发经济性等方面遇到了许多难题与挑战。

(1)在地质基础研究方面,陆相页岩油的赋存机理、成藏机理、富集机理、渗流机理及驱动机理等基础问题还不明确,陆相页岩油的可采资源量评价方法及甜点区的评价技术还有待进一步的完善,国内陆相页岩油与北美地区页岩油在油藏特征、储层特征、温压场特征及流体特征等方面存在较大差异性,目前还没有掌握中国陆相页岩油藏的开发技术和开采规律。

(2)在工程技术方面,国内几大油公司虽然已掌握拥有了页岩油气的水平井钻完井与多级分段压裂配套技术,易钻桥塞、滑溜水体系及3000型的大型压裂设备已经自主开发成功,但是高效PDC钻头、旋转导向系统、微震裂缝监测技术等方面的核心技术尚未完全掌握,有待于进一步攻关。尤其是针对国内地质条件比较复杂的页岩地层,水平井的提速提效钻井技术以及低成本高效率的多级分段压裂技术一直制约着页岩油气的勘探开发快速发展。

(3)在开发经济性评价方面,以提高页岩油气的勘探开发效益为中心,以北美页岩油气“井工厂”的开采模式为理念,如何实行标准化设计、工厂化作业、高效化生产、集约化管理、项目化运作的管理模式是我们面临的管理层面的理念与思路的挑战。在水平井的钻井方面,面临着页岩地层造斜段防塌技术难度大、钻井核心技术欠缺、施工周期长、钻井成本高等难题;在水平井的多级分段压裂技术方面,面临着压裂液体系复杂、页岩储层压裂工艺要求高、施工难度大、作业效率不高以及压裂液重复利用技术等难题。国内第一批页岩油气水平井单井总投资高达7 000~9 000万元,第二批页岩油气水平井单井总投资高达5 000~6 000万元,过高的经济成本严重影响了国内页岩油气的勘探开发进程。

5 结论与认识

(1)中国陆相页岩油的形成条件与北美地区海相页岩相比,在沉积规模、有机碳含量、热演化程度、地层压力、埋藏深度、矿物组成及流体特征等方面存在差异。

(2)中国陆相页岩油资源规模巨大,勘探开发前景广阔。中国的多个陆相湖盆具有页岩油形成的有利条件,初步估计我国陆相页岩油资源量约1 500×108t ,可采资源量约(30~60)×108t,勘探开发前景广阔。

(3)目前国内初步形成了适合陆相页岩油的地质综合评价技术、水平井钻完井及多级分段压裂技术,保障了陆相页岩油勘探开发的有序进行。地质综合评价技术主要包括地质多参数综合评价、岩石学分析、测井储层评价、录井储层评价、地震储层预测、资源评价、有利目标优选评价、水平井优化设计等八项关键技术;水平井钻完井技术主要包括水平井的钻井液技术、钻井工艺配套技术和固完井工艺技术;多级分段压裂技术主要包括储层可压性分析评价、分段选簇设计优化技术、压裂液体系、体积压裂设计优化技术、泵送易钻桥塞+多级射孔联作技术、大型压裂地面施工技术、微地震裂缝监测技术等方面。

(4)陆相页岩油勘探开发目前主要在地质基础研究(赋存机理、成藏机理、渗流机理、驱动机理等)、工程技术研究(关键技术国产化)以及开发经济性(降低成本)等方面存在许多难题与挑战,是下一步科研攻关的重点。

[1] 周庆凡,杨国丰.致密油与页岩油的概念与应用[J].石油与天然气地质,2012,33(4):542-544.

Zhou Qingfan,Yang Guofeng.Definition and application of tight oil and shale oil terms[J].Oil & Gas Geology,2012,33(4):524-544.

[2] 张金川,林腊梅,李玉喜,等.页岩油分类与评价[J].地学前缘,2012,19(5):322-331.

Zhang Jinchuan,Lin Lamei,Li Yuxi,et al.Classification and evaluation of shale oil[J].Earth Science Froniters,2012,19(5):322-331.

[3] 杨升宇,张金川.页岩油及其特征[J].大庆石油地质与开发,2012,31(5):47-50.

Yang Shengyu,Zhang Jinchuan.Shale oil and its characteristics[J].Petroleum Geological & Oilfield Development in Daqing,2012,31(5):47-50.

[4] 邹才能,陶士振,侯连华,等.非常规油气地质[M].北京:地质出版社,2011:128-151.

Zou Caineng,Tao Shizhen,Hou Lianhua,et al.Unconventional oil and gas geology[M].Beijing:Geological Publishing House,2011:128-151.

[5] 陈祥,严永新,章新文,等.南襄盆地泌阳凹陷陆相页岩气形成条件研究[J].石油实验地质,2011,33(2):137-141.

Chen Xiang,Yan Yongxin,Zhang Xinwen,et al.Generation conditions of continental shale gas in Biyang Sag Nanxiang Basin[J]. Petroleum Geology & Experiment,2011,33(2):137-141.

[6] 陈祥,王敏,严永新,等.泌阳凹陷陆相页岩油气成藏条件[J].石油与天然气地质,2011,32(4):568-576.

Chen Xiang,Wang Min,Yan Yongxin,et al.Accumulation conditions for continental shale oil and gas in the Biyang Depression[J].Oil & Gas Geology,2011,32(4):568-576.

[7] 吕明久,付代国,何斌,等.泌阳凹陷深凹区页岩油勘探实践[J].石油地质与工程,2012,26(3):85-87.

Lü Mingjiu,Fu Daiguo,He Bin,et al.Exploration practice of shale oil in deep sag area of Biyang depression[J].Petroleum Geology and Engineering,2012,26(3):85-87.

[8] 邹才能,杨智,崔景伟,等.页岩油形成机制、地质特征及发展对策[J].石油勘探与开发,2013,40(1):14-26.

Zou Caineng,Yang Zhi,Cui Jingwei,et al.Formation mechanism,geological characteristics and development strategy of nonmarine shale oil in China[J].Petroleum Exploration and Development,2013,40(1):14-26.

[9] 王敏,陈祥,严永新,等.南襄盆地泌阳凹陷陆相页岩油地质特征与评价[J].古地理学报,2013,15(5):664-671.

Wang Min,Chen Xiang,Yan Yongxin,et al.Geological characte-ristics and evaluation of continental shale oil in Biyang sag of Nanxiang Basin[J].Journal of Palaeogeography,2013,15(5):664-671.

[10] 胡望水,张骜,王长江,等.长岭坳陷地区嫩江组一段页岩油资源评价[J].特种油气藏,2014,21(1):46-49.

Hu Wangshui,Zhang Ao,Wang Changjiang,et al.Evaluation of the Nunjiang Formation member I shale oil resources in the Changling depression[J].Special Oil & Gas Reservoirs,2014,21(1):46-49.

[11] 王金磊,黑国兴,赵洪学.昭通YSH1-1页岩气水平井钻井完井技术[J].石油钻探技术,2012,40(4):23-27.

Wang Jinlei,Hei Guoxing,Zhao Hongxue.Drilling & completion techniques used in shale gas horizontal well YSH1-1 in Zhaotong Block[J].Petroleum Drilling Techniques,2012,40(4):23-27.

[12] 姜政华,童胜宝,丁锦鹤.彭页HF-1页岩气水平井钻井关键技术[J].石油钻探技术,2012,40(4):28-31.

Jiang Zhenghua,Tong Shengbao,Ding Jinhe.Key technologies adopted for shale gas horizontal well Pengye HF-1[J].Petroleum Drilling Techniques,2012,40(4):28-31.

[13] 张文波,戎克生,李建国,等.油基钻井液研究及现场应用[J].石油天然气学报,2010,32(3):303-305.

Zhang Wenbo,Rong Kesheng,Li Jianguo,et al.Research and application progress of oil-based drilling fuild[J].Journal of Oil and Gas Technology,2010,32(3):303-305.

[14] 陈祥,丁连民,刘洪涛,等.南襄盆地泌阳凹陷陆相页岩储层压裂技术研究与应用[J].石油地质与工程,2011,25(3):94-96.

Chen Xiang,Ding Lianmin,Liu Hongtao,et al.Study and application of fracturing techniques for continental shale reservoir in Biyang depression of Nanxiang basin[J].Petroleum Geology and Engineering,2011,25(3):94-96.

(编辑 徐文明)

Prospects and challenges of continental shale oil development in China

Sheng Xiang1, Chen Xiang2, Zhang Xinwen2, Jia Yanyu2, Luo Xi2

(1.SINOPECManagementInstitute,Beijing100012,China; 2.SINOPECHenanOilfield,Nanyang,Henan473132,China)

With the development of shale gas exploration in China, shale oil has attracted more and more attention. This investigation of shale oil exploration at home and abroad has reviewed the shale oil definition and characteristics, forming conditions, resource scale, key technology, problems and challenges with the shale oil exploration practice in the Biyang Sag. The results show that continental faulted basins in China have favorable shale oil conditions and rich resources. Technologies such as comprehensive geological evaluation, horizontal well drilling and completion, and multi-stage segmental fracturing have already been applied in China and important progress has been made in the Biyang Sag and the Jiyang Depression by using these technologies. There are three main problems in shale oil exploration and development. The first one concerns flow mechanism and reservoir evaluation. The second one is the independent research and development of some key engineering technologies such as a rotary steering system and micro-seismic fracture monitoring. The third one is the realization of economical exploration. All the problems above are the main research subjects in the future.

forming conditions; key technology of development; continental shale oil; China

1001-6112(2015)03-0267-05

10.11781/sysydz201503267

2014-12-23;

2015-04-01。

盛湘(1977—),女,硕士,高级工程师,从事石油地质综合研究及培训教学工作。E-mail: shengx.glgy@sinopec.com。

中国石油化工股份有限公司科技部项目(P11081、P13106)资助。

TE132.1

A