上下杭历史文化街区道路网改造设计

2015-02-18林娟

林 娟

(福州市规划设计研究院 福建福州350003)

引 言

上下杭历史文化街区是目前福州历史文化名城仅存的三片历史文化街区之一。街区内现状市政设施水平低下,交通混乱拥堵。如何根据街区现状,在保护历史文化街区风貌的前提下进行路网改造?才能收到使交通在外部路网快速疏导,而内部路网有序顺达,同时营造舒适、宜人的街区环境效果。设计通过对街区路网的优化,在外围主干道闭合形成一个“交通屏蔽圈”,在街区内部打造一个“微循环系统”,通过连接线衔接两个系统。同时针对上下杭历史上文化街区的特征,在道路宽度受限的条件下,保护好历史文化建筑和原有行道树,关注路容相关元素的设计。关注路容元素就是要避免以往常见的设计方法单一,道路设计中重点考虑车流量的需求,较少考虑行人需求路容景观等城市功能的情况,把握沿街的道路品质,把街区改造成美观适用而充满亲切感的历史文化传统商业街。

1 概况

1.1 设计范围及现状路网

设计范围:改造路网涉及的片区范围东起中亭街,西至白马路,南至江滨西大道,北接延平路、学军路,面积约31.73hm2(475.95亩)。片区内规划道路有延平路、白马路、江滨路、中亭街、下杭路、三通路、中平路、隆平路以及现状已形成的巷道见(图1)。

图1 工程地理位置图

现状路网:片区内路网继承沿革了原有历史街巷格局,外围主干道未形成闭合;内部支路各功能带被占用,使人车未能各行其道;内部街巷宽窄不一(最窄处仅1.5m)、以步行为主。

2 功能定位及服务对象

功能定位:上下杭历史文化街区内部道路为生活性、传统商业性和景观性为一体的传统商业街区道路;街区外围道路为生活性、商业性、交通性为一体的综合性主干道。

服务对象:周边居民、游客、客运交通、外围过境交通。

3 总体设计

3.1 设计原则

1)交通组织设计既要保证外围屏蔽圈过境交通的高效性,又要保证微循环系统集散交通的有序性;同时保证街区内慢行系统的安全性、舒适性。

2)坚持工程设计“以人为本”的理念,对快、慢行系统进行整体梳理,最大可能地满足各层次使用者的需求。

3)关注路容和景观元素设计,关注细节,打造精品。使道路改造后的路容景观更能体现上下杭历史文化街区的风貌。

3.2 主要技术指标

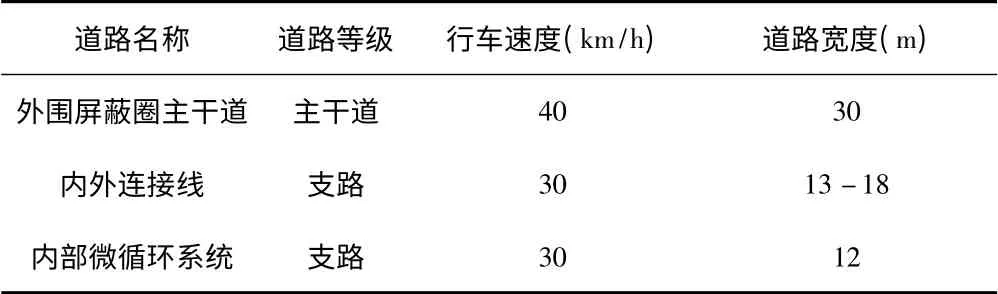

根据《福州市城市总体规划(2011-2020)》上下杭历史文化街区的主要技术指标如下:

表1 主要技术指标表

根据交通量分析结果,车道规划确定如下:外围屏蔽圈采用双向4~6车道规模;内部微循环系统采用单向单车道规模;内外衔接的连接线采用双向两车道规模。

3.3 交通平面布置

道路线形基本保持现状,设计调整道路功能,使外围过境交通顺畅、保护片区内交通环境见(图2)。

图2 上下杭历史文化街区交通平面图

3.3.1 延平路、中亭街、江滨西大道、白马路这4条主干道闭合形成外围屏蔽圈,主要分流外围过境交通和疏解内外的到发交通。

3.3.2 下杭路(隆平路~三通路)、三通路(下杭路~中平路)、中平路(隆平路~三通路)、隆平路这4条支路闭合,机动车单向通行,形成街区内部的微循环系统,主要集散片区内的交通。

3.3.3 两个环的交通衔接通过连接线与交叉口组织如下:

1)衔接两个环的连接线由下杭路(白马路~隆平路)(三通路~中亭街)、中平路(白马路~支前路)、支前路、三通路(学军路~下杭路)组成。

连接线连接外围屏蔽圈与内部微循环系统,降低连接线道路标准为支路,可起到屏蔽过境交通的作用。

2)交叉口交通组织设计

主干道与连接线交叉口,间隔采用限左交通,即间隔采用进口道展宽交通信号灯控制的交叉口与支路只准右转通行的交叉口(《城市道路交叉口设计规程》中平A1型交叉口与B1型交叉口[1])。这样做可使主干道更为通畅。

支路与连接线交叉口:采用交通信灯控制交叉口或让行交叉口(即《城市道路交叉口设计规程》中平A2型交叉口与B2型交叉口[1])。

3.3.4 与大型公共停车场的衔接

上下杭历史文化街区将吸引大量游客,产生客运交通和社会车辆,街区外围规划了两处大型公共停车场,位置见(图2)。外来车辆通过外围主干道、连接线与大型停车场衔接。

3.3.5 公交站布置

街区内的公交站台布置将结合公交规划、现状公交站、沿线交通需求及城市轨道交通等布置站点。同时考虑换乘距离,公交站间距在400m~500m之间。根据现状用地情况考虑公交站台形式,外围屏蔽圈主干道采用港湾式公交站台。

3.4 横断面布置

城市道路横断面设计是道路设计中重要内容,也是体现人性化设计重要组成部份。道路横断面设计中首先应确定行车安全和行人通畅的需要,还应满足环境绿化的需要。本项目街区形态已形成,使道路规划宽度受限。行道树起到夏日遮荫,净化汽车尾气的作用同时又增加了景观效果,道路横断面设计必须设有行道树并尽量保护已有的行道树,这是体现人性化设计和生态景观设计的重要内容。

3.4.1 屏蔽圈延平路

延平路规划宽度30m,采用双向4车道,即30m=3m(人行道)+1.5m(树池)+21m(车行道)+1.5m(树池)+3m(人行道)见(图3)。

3.4.2 微循环系统下杭路(隆平路~三通路)、中平路(隆平路~三通路)、三通路(隆平路~三通路)、隆平路

规划宽度仅为13m是微循环系统受两侧保护性建筑限制所确定的,为机动车单行道,非机动车双向通行,即13m=3m(人行道)(含1.25m树池)+7m(车行道)+3m(人行道)(含1.25m树池)见(图4)。

图4 微循环系统道路断面布置图

道路标准横断面中人行道宽度小于2m的情况,本次设计将在行道树树穴上设置覆盖箅子,并使箅子与人行道的标高一至,以达到增加人行道通行空间的目的。非机动车道宽度受限,采取交通管制,仅供片区内部居民使用。

3.4.3 连接线下杭路(白马路~隆平路)

下杭路(白马路~隆平路)为连接微循环系统与屏蔽圈的连接线之一,规划红线宽18m,现状已有行道树,为兼顾机动车的需求和保住行道树本次设计做了两个方案进行比较,两个方案均为机动车双向两车道布置:

方案一:18m=1.5m(人行道)+1.5m(树池)+2m(非机动车道)+7.5m(机动车道)+1.5m(树池)+2m(非机动车道)+2m(人行道)见(图5);

方案二:18m=1.5m(人行道)+1.5m(树池)+9.5m(混行车道)+1.5m(树池)+4m(人行道)见(图6);

方案比较:

方案一在不改变现状树位置的前提下南侧采用非机动车与行人共板,两者之间由实线分隔,保证了宽度。但这种断面形式要保证行人安全,前提必须是加大市民遵守交规、自觉分道行驶的交通意识,同时采用鲜明的色彩图案区分和清晰的提示标线。随着市民交通意识的增强,该方案既能保障慢行系统的功能和舒适的人行空间,又能提供宽敞的视觉景观效果。因此推荐方案一。对于人行道宽度小于2m的情况,同样利用树穴上设置覆盖箅子的方式解决。

图5 连接线道路断面布置图方案一

图6 连接线道路断面布置图方案二

4 道路设计与历史文化保护街区环境相关因素——路容、景观元素

4.1 路面结构对街区环境的影响——路面结构的品质与路面结构外观是重要的路容元素之一

外围屏蔽圈道路车行道路面:由于SMA沥青玛蹄脂碎石混合料具有①减小行车噪音②提高路面抗滑性、行车舒适性③较好的高温稳定性和水稳性能,比一般沥青路面具有更长的使用寿命④路面表观质量好的特性。因此本次机动车道采用SMA沥青玛蹄脂碎石混合料。人行道采用灰色和襄红色条纹相嵌的高质透水砖。

连接线和街区内部道路路面:延续福州三坊七巷等历史文化街区古朴的风格,机动车道、人行道统一采用荔枝面的条板石。

4.2 其他路容景观元素

为搞好上下杭历史文化街区道路网景观设计,路容景观设计由专业性更强的绿化景观专业人员进行协助设计。设计内容包括:

①人行道、非机动车道铺装图案精细设计,人行道井盖应采用与人行道铺装同材质装饰。

②道路绿化设计,充分利用红线与建筑的边角部位见缝插针地布置绿化用地,根据不同的作用选择树种,以达到生态、环保、美观、实用的效果;

③机动车道井盖设计,采用具有与路面结构结合紧密特性的新型井盖,确保不啃边、不沉降、平整、美观的效果;

④人行道上拦车柱设计,仅在街区入口处设置,采用造型美观的花岗岩;

⑤照明设施(含变电箱等设备)景观设计,选用与周边景观相协调古朴风格的灯具,同时根据商业区域和居住区域定位的不同做好夜景亮化设计;

⑥根据街区历史文化商业特性做好城市家俱设计,如:根据需求设计座椅、花饰、垃圾箱等小品和传统商业雕塑设计。

5 结束语

历史文化街区是历史文化名城保护的重点,我们的目标不仅是单单改善市政基础设施,同时还要保存历史风貌和生活的延续性,因此需要我们在总结吸取已有经验的基础上,从多方位入手[2]。针对历史文化保护区的特殊条件系统地解决交通问题和市政设施问题,注重细节,充分体现人性化设计,展现该街区的特质。

[1]CJJ 152-2010.城市道路交叉口设计规程[S].

[2]穆祥纯.历史文化街区道路交通建设的实践及理性思考.城市道桥与防洪.2010.04.129.