《两广盐利疏》版本源流考

2015-02-18刘利平

刘 利 平

《两广盐利疏》版本源流考

刘 利 平

《明经世文编》和《粤西文载》收录的《两广盐利疏》是该疏的常见版本,然舛误较多。该疏尚存10种版本被学界忽视。12种版本源流关系大致是:原疏(现不存)撰写于正德十一年,嘉靖三十二年出现的应槚1版舛误最多,最接近原疏,但流传不广;嘉靖十四年已出现另一个讹异版(现不存),该版本在流传过程中衍生出戴璟(黄佐)、应槚2(万表)、张萱、孙旬(陈子龙、汪森)和金鉷(吴九龄、谢启昆)等5个不同支系共11个版本,广为流传。

《两广盐利疏》;12种版本;源流考

《两广盐利疏》是一份研究明代两广盐业史的重要原始文献。这份奏疏全文近3000字,载有明成化、弘治以来两广总督韩雍、叶盛等人创行的旨在向两广盐商征收军饷的“盘盐抽饷”制度的内容及变迁情况,是研究明代两广盐法演变的珍贵一手史料,广为两广盐业史研究者所引用①。该疏两个常见版本分别收录在《明经世文编》和《粤西文载》之中②,二者仅个别文字稍异,文中讹误亦几相同。显然二者同源,或是后者源于前者。然而,常见版的《两广盐利疏》,其作者、出现时间以及是否获准实行、内容是否完整等均存在疑问,且疏文讹误较多,语句不通、文意相违之处所在多有。这在很大程度上降低了该文献的史料价值。最近笔者发现该疏还有另外10种版本,其中7种在时间上早于这两个常见版,且部分版本的完整程度亦高于常见版。笔者根据这些新发现的版本并参酌其他相关史料,对上述疑问进行了考证③,但限于篇幅,未能梳理该疏12个版本的源流及校正该文献中的讹误。本文旨在弥补这一缺憾,以进一步增强其史料价值,方便学者利用。不当之处,敬请方家指正。

笔者新发现的《两广盐利疏》其他10种版本(含名称不同而内容相同者)收录在九部不同古籍中①。经比较发现,上述12种版本出现的时间、疏名、作者及完整程度等均存在差异。版本出现时间最早为明嘉靖十四年(1535),之后的嘉靖年间还有4种,明万历、天启、崇祯各1种,清康熙、雍正、乾隆、嘉庆各1种。奏疏名称分别有“巡抚都御史陈金奏议”、“复旧规以益军饷疏”、“盐利”、“两广盐利疏”和“两广盐议疏”5种。奏疏的作者除2种版本未注明外,有3种版本注为“陈金”,1种为“吴廷举”,其余6种为“黄佐”。该疏完整程度最高的版本是“复旧规以益军饷疏”(下文简称应槚1版),该版本在引述解冕“议措军饷”疏之后,还有户部议复解冕奏疏及经皇帝钦准后户部移咨都察院令两广总督与广东布、按二司长官商议盐法的内容,约300字②。这部分内容在前述所有版本中都被省略。完整程度最低的是黄佐(嘉靖)《广东通志》收录的版本,该版本省略了从该疏首句至“切照两广系古百粤之地”之前的前半部分约八百字。张萱《西园闻见录》收录的版本删节也较多,但完整程度高于黄佐收录的版本。其余9种版本完整程度基本相同,均在张萱版之上、应槚1版之下。此外,(嘉靖)《广东通志初稿》和《皇明疏钞》收录的版本在该疏之后还附有户部议复该疏的内容,约500字③。

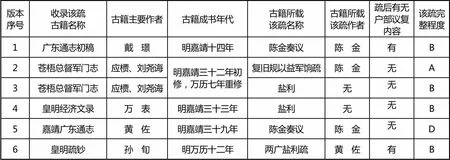

为便于显示该疏各版本之间的异同及分析其间的源流关系,现将该疏12个版本的相关情况以出现时间先后为序,列为下表一“《两广盐利疏》十二种版本信息对照表”(简称表一)。

表一 《两广盐利疏》十二种版本信息对照表

版本序号收录该疏古籍名称古籍主要作者古籍成书年代古籍所载该疏名称古籍所载该疏作者疏后有无户部议复内容该疏完整程度 1广东通志初稿戴 璟明嘉靖十四年陈金奏议陈 金有B 2苍梧总督军门志应槚、刘尧诲明嘉靖三十二年初修,万历七年重修复旧规以益军饷疏陈 金无A 3苍梧总督军门志应槚、刘尧诲盐利无无B 4皇明经济文录万 表明嘉靖三十三年盐利无无B 5嘉靖广东通志黄 佐明嘉靖三十九年陈金奏议陈 金无D 6皇明疏钞孙 旬明万历十二年两广盐利疏黄 佐有B

版本序号收录该疏古籍名称古籍主要作者古籍成书年代古籍所载该疏名称古籍所载该疏作者疏后有无户部议复内容该疏完整程度 7西园闻见录张 萱明天启七年无吴廷举无C 8明经世文编陈子龙明崇祯十一年两广盐利疏黄 佐无B 9粤西文载汪 森清康熙四十四年两广盐利疏黄 佐无B 10雍正广西通志金 鉷清雍正十一年两广盐利疏黄 佐无B 11乾隆梧州府志吴九龄清乾隆三十五年两广盐利疏黄 佐无B 12嘉庆广西通志谢启昆清嘉庆六年两广盐议疏黄 佐无B

注:表中版本信息均来源于收录该疏的11种古籍。“该疏完整程度”栏中,由“A”至“D”,完整程度递减;同为“B”者,完整程度相同,仅有少量文字相异。

表一显示,成书于嘉靖年间的5种古籍在收录陈金奏疏时,疏名已不一致,但无称“两广盐利疏”者;作者或为“陈金”,或未注明,但无误为“黄佐”者;疏文完整程度亦已不同。其中,戴璟和黄佐所录该疏的疏名、作者均同,只是后者的完整程度不如前者,很可能是后者节录自前者。疏名为“盐利”的2种版本均未注明作者,完整程度亦同,二者亦或同源。应槚收录的《复旧规以益军饷疏》完整程度最高,疏名亦与其余版本不同,显然是独立版本。自成书于万历十二年的《皇明疏钞》始,此后7种古籍除《西园闻见录》外,收录该疏时,所标疏名均为“两广盐利(议)疏”,作者均误为“黄佐”,疏文完整程度均一致,很可能源于同一版本。

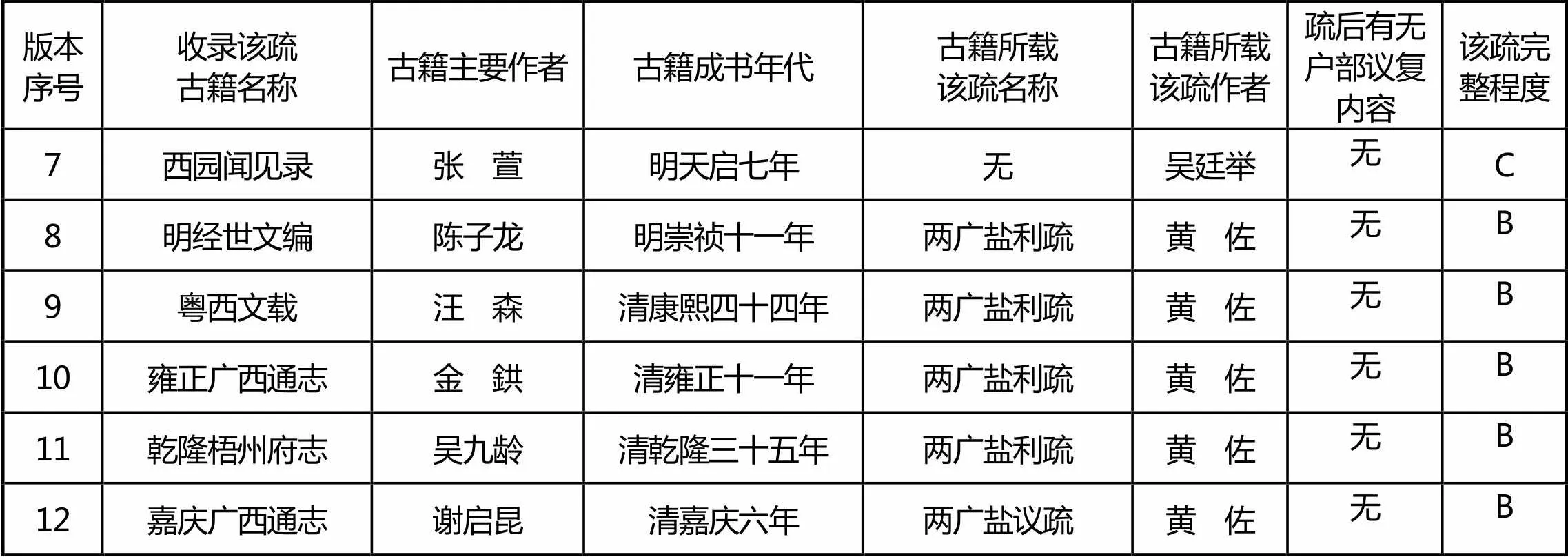

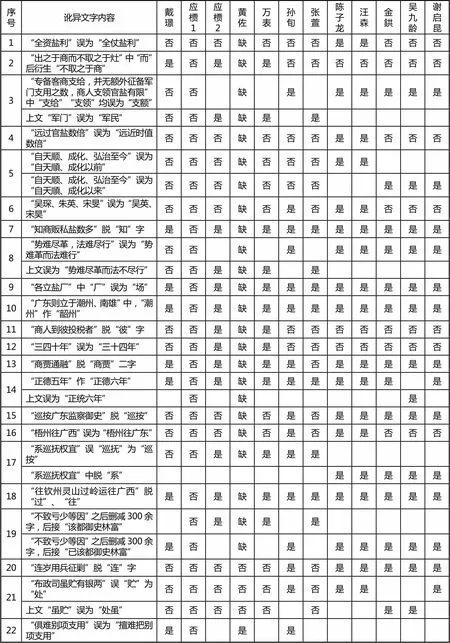

为进一步明确该疏12种版本之间的源流关系,笔者对这12种版本的疏文进行仔细校对,以期通过发现疏文中的讹误及其在各版本间的传承关系来窥视各版本的源流。笔者发现应槚所收《复旧规以益军饷疏》不仅疏文完整程度最高,且讹误最少,当为最接近陈金原疏的版本。因此,笔者以该版本为基础,将其他11种版本与之一一比校,共校出53处讹异文字(如脱、衍、异、错、别等字),并据此制成附表一“《两广盐利疏》十二种版本主要讹异文字对照表”(简称“附表一”,见后文)。笔者再对附表一进行统计分析,制成下表二“《两广盐利疏》十一种版本讹异文字统计分析表”。

表二 《两广盐利疏》十一种版本讹异文字统计分析表

该疏版本戴璟黄佐应槚2万表张萱孙旬陈子龙汪森金鉷吴九龄谢启昆 各版本完整程度BDBBCBBBBBB 各版本讹异总数3527393924434646414141 11个版本共享讹异数138131311131313131313 版本间讹异相似情况除缺文外二者讹异完全相同二者讹异完全相同 二者讹异完全相同三者讹异基本相同 版本间独有讹异数106 32

注:11种不同版本各以收录该疏的古籍作者指代。其中,“应槚2”指《苍梧总督军门志》所收《盐利》。“各版本完整程度”的界定与表一注同。“各版本讹异总数”指各版本与应槚1版相校后校出的讹异总数。“11个版本共享讹异数”指11个版本同时存在完全相同的讹异的数量,因黄佐版和张萱版的疏文删节较多,故该项数据均小于13。“版本讹异相似情况”指2个或2个以上版本存在相同讹异程度的情况。“版本间独有讹异数”指某2个以上版本共同享有而为其他版本所无的讹异数量。

表二显示,《两广盐利疏》11种版本中,除黄佐、张萱两种版本因删节较多共享讹异数分别为8和11外,其余9种版本的共享讹异数均为13。“大抵错误相同之书,非同出一源,即互相翻刊。盖独立版本,决无错误相同之理也。”①这些共享讹异表明,这11种版本必同出一源,而非互相独立之版本。各版本出现年代不同、讹异总数的差异及部分版本间独有讹异的出现则表明,同出一源的版本在后来流传过程中又发生了支系的演化。

表二显示,至少存在4个版本支系或亚支系,即戴璟与黄佐版、应槚2与万表版、陈子龙与汪森版以及金鉷、吴九龄与谢启昆版。其中,黄佐版当是抄自戴璟版。理由是,附表一所列53处讹异中,自第1至19处,黄佐版均为缺文,而戴璟版有8处讹异;自第20至53处,二者各有27处完全相同的讹异,且其中二者独有的讹异有10处(第23、26、27、31、32、36、41-44,详见附表一)。黄佐版有讹异27处,若加上前面缺文中戴璟版的8处,恰好是35处,与戴璟版讹异总数相同,因此二版必为同一支系。黄佐在嘉靖八年修撰《广西通志》时未收录该疏,想必未见到该疏。戴璟《广东通志初稿》成书于嘉靖十四年,黄佐《广东通志》成书于嘉靖三十九年。后志以前志为基础,甚至摘抄前志内容,乃是方志修撰的通例。因此,黄佐版极有可能是摘自戴璟版,摘抄时将该疏前半部分交待陈金诉求背景的约800字全部省略,故完整程度不及戴璟版。

应槚2版与万表版的完整程度一样,讹异总数均为39处,且讹异完全相同,其中二者独有讹异有6处(第11、12、27、32、36、39,详见附表一),二者必为同一支系。应槚2版收录在《苍梧总督军门志》卷二十九《集议》中,该卷所收韩雍、田汝成、翁万达、胡世宁等人的奏议均写于嘉靖三十年以前,而应槚初修的《苍梧军门志》已有《集议》一卷②。故应槚2版当在嘉靖三十二年应槚初修《苍梧军门志》时即被收录,而非刘尧诲万历七年重修时所收录。万表《皇明经济文录》成书于嘉靖三十三年。据万表说,该书收录奏疏的来源有四:黄训《名臣经济录》、广西佥事章檗所藏《九边十三省录》、《漕暇录》和阮鹗新刻《疏议辑略》。该书收录奏疏“门类则承黄君之旧而少为减併,末增两直隶、九边、十三省类,分三十有一卷”③。因陈金奏疏收录在该书“十三省类”之“广东”目下,笔者猜测,万表当是从《九边十三省录》中录得该疏的。据万表耳闻,《九边十三省录》“亦黄君(引者注:即黄训)所集,殆未刻之半也”④。这是指黄训收集的奏疏一半刊行,即《名臣经济录》;另一半未刊刻,即《九边十三省录》。章檗所藏,当为抄本,今似不存,故无法查证是否收录该疏。但可肯定应槚2版和万表版同出一源,为同一支系,但非后者抄自前者。

陈子龙版与汪森版完整程度一样,讹异完全相同,均有46处,其中二者独有讹异3处(第4、5、40),二者必为同一支系。陈子龙《明经世文编》成书于明崇祯十一年,汪森《粤西文载》成书于清康熙四十四年,很可能后者源于前者。

金鉷、吴九龄与谢启昆版,三者完整程度一样,讹异总数均为41处,其中39处讹异完全相同(第14、21相异,当是误抄所致,如谢启昆版将“正德”误为“正统”),且三者有2处(第5、40)独有讹异,故三者必为同一支系。因三者的载体均为不同时期的广西地方志书,可以断定,三个版本存在后者抄袭前者的关系。

孙旬在其《刻皇明疏钞序》中说,该书所录奏疏来源有二,一为他从史馆中抄录的“台省所下章奏”,二为“诸名家所尝编辑者”①。史馆所藏“台省所下章奏”非章奏原稿即其副本,内容断无删减之理,讹误亦不可能甚多。孙旬收录的《两广盐利疏》内容既有删减,讹异又多达43处。因此,该疏必源自“诸名家所尝编辑者”,即前人编辑的奏疏集。此外,笔者将孙旬版与陈子龙版细加对比,发现二者不仅疏名、作者均同,疏文中完全相同的讹异达40处,讹异不同者仅3处(第1、4、5),孙旬版不误而陈子龙版误者3处(第17、22、35)。显然,陈子龙版当源自孙旬版,可能在传抄过程中将原有43处讹异中的3处弄错,并新产生3处讹误。

附表一中第13、32处讹异,在上述11个版本中唯有张萱版与应槚1版保持一致,没有出现讹误。这表明虽然张萱《西园闻见录》成书于天启七年,其收录的《两广盐利疏》必不源于之前的戴璟、应槚2、孙旬诸版本。张萱版当单独为一支系。张萱版疏文完整程度为“C”,且将作者误为吴廷举,故凡是疏文完整程度在“C”之上、作者非“吴廷举”的版本,都不可能源自张萱版。

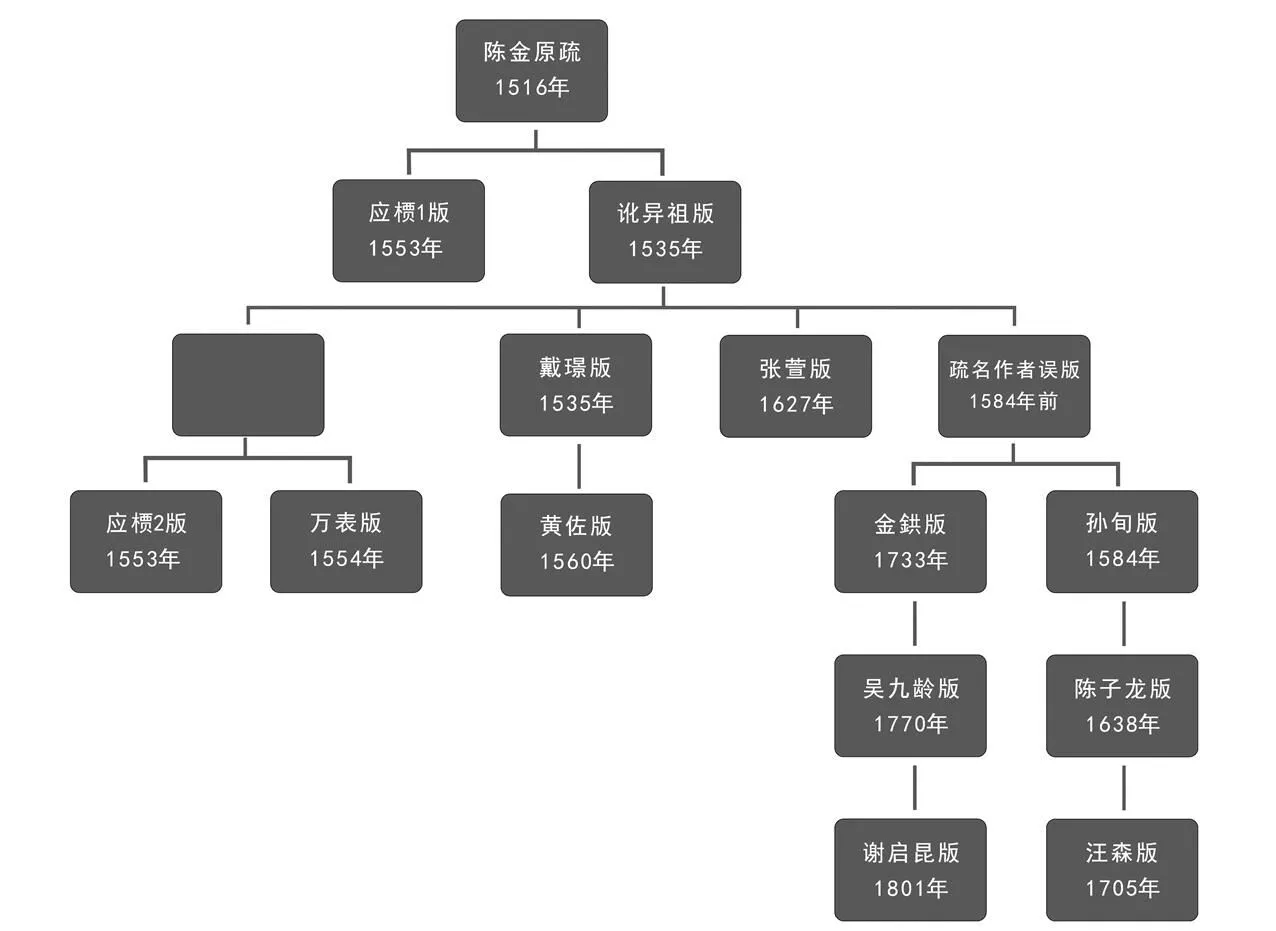

综上所述,《两广盐利疏》现存12种版本的源流关系大致如下:应槚1版是最接近陈金原疏的版本。因戴璟《广东通志初稿》成书于嘉靖十四年,早于应槚《苍梧军门志》成书的嘉靖三十二年,故在应槚1版出现之前、最迟在嘉靖十四年,就已衍生出与该版相异、存在13处讹异、作为其余11种讹异版本共同始祖的讹异版(笔者称之为“讹异祖版”)。讹异祖版在后来的流传过程中又衍生出戴璟(黄佐)、应槚2(万表)、张萱、孙旬(陈子龙、汪森)和金鉷(吴九龄、谢启昆)等5个不同支系。又因孙旬和金鉷两个支系的疏名均误为“两广盐利疏”、作者均误为“黄佐”,故二者很可能是出自同一支系(笔者称之为“疏名作者误版”)的2个亚支系。金鉷支系虽在时间上晚于孙旬支系,但因其总讹异数为41处,少于孙旬的43处,故不大可能源自孙旬支系。上述源流支系可以下图“《两广盐利疏》现存十二种版本源流支系图”直观显示。

《两广盐利疏》现存十二种版本源流支系图

注:图中,“陈金原疏”“讹异祖版”及“疏名作者误版”三者现已不存。框内时间为该版本出现的公历年份。

附表一 《两广盐利疏》十二种版本主要讹异文字对照表

序号讹异文字内容戴璟应槚1应槚2黄佐万表孙旬张萱陈子龙汪森金鉷吴九龄谢启昆 1“全资盐利”误为“全仗盐利”否否否缺否否否是是否否否 2“出之于商而不取之于灶”中“而”后衍生“不取之于商”是否是缺是否否否否否否否 3“专备客商支给,并无额外征备军门支用之数,商人支领官盐有限”中“支给”“支领”均误为“支额”否否 缺 是 是是是是是 上文“军门”误为“军民”否否是缺是 是 4“远过官盐数倍”误为“远近时值数倍”否否否缺否否否是是否否否 5“自天顺、成化、弘治至今”误为“自天順、成化以前”否否否缺否否否是是 “自天顺、成化、弘治至今”误为“自天順、成化以来”否否否缺否否否 是是是 6“吴琛、朱英、宋旻”误为“吴英、宋昊”否否否缺否是否是是否否否 7“知商贩私盐数多”脱“知”字是否是缺是是是是是是是是 8“势难尽革,法难尽行”误为“势难革而法难行”否否 缺 是 是是是是是 上文误为“势难尽革而法不尽行”否否是缺是 是 9“各立盐厂”中“厂”误为“场”是否是缺是是是是是是是是 10“广东则立于潮州、南雄”中,“潮州”作“韶州”是否是缺是是是是是是是是 11“商人到彼投税者”脱“彼”字否否是缺是否否否否否否否 12“三四十年”误为“三十四年”否否是缺是否否否否否否否 13“商贾通融”脱“商贾”二字是否是缺是是否是是是是是 14“正德五年”作“正德六年”是否是缺是是是是是是 是 上文误为“正统六年” 否 缺 是 15“巡按广东监察御史”脱“巡按”否否否缺否是否是是是是是 16“梧州往广西”误为“梧州往广东”否否否缺否是否是是否否否 17“系巡抚权宜”误“巡抚”为“巡按”否否是缺是是是 “系巡抚权宜”中脱“系” 是是是是是 18“往钦州灵山过岭运往广西”脱“过”、“往”是否是缺是是是是是是是是 19“不致亏少等因”之后删减300余字,后接“该都御史林富” 否是缺是 是 “不致亏少等因”之后删减300余字,后接“已该都御史林富”是否 缺 是 是是是是是 20“连岁用兵征剿”脱“连”字否否否否否是否是是是是是 21“布政司虽贮有银两”误“贮”为“处”否否否否否是否是是 是 上文“虽贮”误为“处虽”否否否否否 否 是是 22“俱难别项支用”误为“擅难把别项支用”是否 是 是 上文误为“难把别项支用” 否是 是 是 上文误为“擅难把别项动支” 否 是是是是是 23“少亦不下六七万之数,方敢行事”脱“少”、误“敢”为“取”是否否是否否否否否否否否 24“赏犒军兵”中“军兵”误为“出军”否否否否否是缺是是是是是 25“修城修船”误为“修城船”者是否是是是是是是是是是是 26“就称甚多,欲要减免。其费用之多,关系之大,遇急无备之患,临事缺乏之忧,皆彼之所不顾”误为“执称甚多,欲要减免。其费出之多,关系之大,遇急无办之患,临时缺乏之忧,皆所不顾” 否是 是是缺是是是是是 上文误为“就称甚多,欲要减免。其费之多,关系之大,遇急无办之患,临时缺乏之忧,皆给之所不顾”是否 是 27“是以不当其事者,随文意言之甚易;而不知当其事者,利害切身,处之则甚难也”误为“是以不及其事者,随人意言之甚易。殊不知当其事者,利害切身,值之亦甚难也” 否 是缺是是是是是 上文误为“是以不多其事者,随人生意,言之甚易。如不知多其事者,利害切身,处置之貱甚难也”是否 是 缺 上文误为“是以不及其事者,随人生意,言之甚易,殊不知当其事者,利害切身,处置之则甚难也” 否是 是 缺 28“今不令自首”误为“令自首”否否否否否是否是是是是是 29“私盐盛行”误为“私盐甚行”是否是是是是是是是否否否 30“又何待言是纵商人以罔厚利”误为“又何可言是纵客人以罔厚利” 否否 是 是是是是是 上文误“待”为“得”是否否是否 是 31“或属未宜”误为“甚非所宜” 否是 是是是是是是是是 “或属未宜”误为“或属采宜”是否 是 32“已给与客商……与灶丁全无相干”误为“已给与商……与盐灶丁全无相干” 否 是否是是是是是 上文误为“已给与客商……与盐灶万全无相干”是否 是 否 误为“已给与商客……与灶全无相干” 否是 是 否 33“非臣所敢知也”误“知”为“言”否否否否否是否是是是是是 34“惟以此数”误“惟”为“准”是否是是是否否否否否否否 35“而彼纳亦甚易”误“彼”为“貱”是否是是是是 上文误“彼”为“贩” 否 是是是是是是 36“且用兵惟资粮赏”误为“但用兵惟此粮赏” 否 是缺是是是是是 上文中“且”误为“但” 否是 是 上文误“但明兵惟赀粮”是否 是 缺 37“汝则有大刑”误为“汝则大刑”是否是是是否缺否否否否否 38“今惟欲市宽恤之美名”中“市”作“希” 否是 是缺是是是是是 上文中“市”作“布”是否 是是 缺 39“议处者”误为“议处之方”否否是否是否缺否否否否否 40“此岂经久可行之道哉”误为“此其经久可行之法否乎”否否否否否是缺是是 “此岂经久可行之道哉”误为“此岂经久可行之法否乎”否否否否否 是是是 41“卒遇地方多事”脱“卒”字 否是 是是缺是是是是是 “卒遇地方多事”误“卒”为“军”是否 是 缺 42“纵蒙俯从”中“从”作“允” 否是 是是缺是是是是是 “纵蒙俯从”中脱“从”是否 是 缺 43“决难轻易更改”中脱“更改”是否是是是 是 “决难轻易更改”误为“决难轻议” 否 是 是是是是是 44“孰得而私之,孰得而用之”误“私”为“思”是否 是 上文误为“谁得而私用之” 否 是 上文误为“谁得而用之” 否是 是是 是是是是是 45“伏望皇上轸念地方多事”中脱“轸”是否是是是是缺是是是是是 46“乞敕户部查照计议”中脱“照计”是否是是是是缺是是是是是 47 “遇有商人装载盐引”脱“商人”、“引”作“斤”是否是是是是 是是是是是 上文脱“商人”二字 否 是 48“引外夹带多余之数”脱“引”字是否是是是是是是是是是是 49“各盘盐委官俱要尽数盘出没官”中脱“俱要”是否是是是是是是是是是是 50“事发俱问拟枉法罪名”误“罪名”为“脏罪”是否是是是是是是是是是是 51“行其法者”误为“行其事者”是否是是是是是是是是是是 52“如此则私盐之禁犹存,奸贪之法有在”中脱“则”、误“法”为“罚”是否是是是是是是是是是是 53“虽年年用兵”中“年年”误为“逐年”是否是是是 是 上文误为“逐年用兵” 否 是 是是是是是

注:12种不同版本各以收录该疏的古籍作者指代。其中,“应槚1”指《苍梧总督军门志》所收《复旧规以益军饷疏》,“应槚2”指同书所收《盐利》。表中序号是该讹异文字在疏文中出现的先后次序。表中“是”“否”“缺”分别表示该版本存在该讹异、不存在该讹异、缺省该段文字。

附《复旧规以益军饷疏》校正①

照得两广用兵全资盐利②,而盐利之征则出之于商而不取之于灶。盖灶丁所办之盐则专备客商支给,并无额外征备军门支用之数。商人支领官盐有限,收买私盐数多,私盐之利远过官盐数倍。自天顺、成化、弘治至今,都御史叶盛、韩雍、吴琛、朱英、宋旻、屠滽、秦紘、闵珪、唐珣、邓廷瓒、刘大夏、潘蕃、熊绣并臣等相继总督军务于此。因地方连年用兵,钱粮无处出办,知商贩私盐数多,势难尽革,法难尽行,所以或奏请施行,或便宜处置,而有此盐利之征也。法之立于行盐地方,各立盐厂。广西则立于梧州,广东则立于韶州③、南雄、肇庆、清远。商人到彼投税者,正盐一引,许带余盐六引。正盐每引收银五分,余盐每引收银一钱。余盐之外更有多余盐斤④,许令自首,免其没官,每引令其纳银二钱。此盘盐之法大概也。相沿行之三四十年,商贾通融,府库充实,地方逐年用兵剿贼,买粮、赏功等项,甚为有赖。正德五年⑤,该巡按广东等处监察御史解冕条陈十事,内一件“议措军饷”:查得先该户部郎中陈俊、巡抚都御史叶盛题准,广东盐课提举司盐引,许从梧州往广西地方并湖广衡、永二府发卖,每盐一引纳米二斗。后该都御史韩雍见得收积米多,议令每官盐一引许带余盐四引,有引官盐纳银五分,余盐每引纳银一钱。南雄府亦然。后该总督都御史秦紘案令官盐一引许带余盐六引,仍照前例抽收。此外又有余盐,准令自首,每引纳银二钱。盖盐一引止照盐一引乃祖宗成法;一引许照盐六引系巡抚权宜。兹欲止照盐一引,则军饷无处措办。合无酌量,每官盐一引许带余盐三引,仍量其地方盐价贵贱,抽收军饷。如往南雄、韶州二府发卖者,余盐每引纳银一钱五分;往清远、肇庆及惠、潮以上往江西行盐地方发卖,每引纳银七分。其在广州、雷、廉、高、琼等府州县,及往钦州灵山过岭运往广西发卖者,余盐每引纳银五分。有引官盐俱免纳银。但有夹带多余盐斤,尽割入官,不准自首。如此,则官商两便,军饷不致亏少等因。该户部看得,御史解冕题开“议恤盐丁”等十事,具见经画周详。但系彼中事情,难以遥度。合无本部移咨都察院,转行总督两广都御史督同按察司管理盐法等官,将所题事件逐一参考见行律例,询访彼处时宜。如果事体相应,商灶称便,即便依拟施行。设或事体有碍,径自立案,务要合乎人情,宜于土俗,经久可行,斯为允当。开坐具题。奉圣旨:“是。钦此。”钦遵,移咨转行前来。该前总督右都御史林[廷选]⑥行据广东布、按二司掌印左布政使胡华、按察使欧阳旦、专理盐法佥事汤沐议得:商人有利则趋,无利则散。向带六引,其心尚无纪极,又欲分外夹带。今止带三引,又不准自首,以故近日人不争附,较之往年,军饷渐减。第恐临事缺用,所误非细。合无不准自首,每引官盐照旧许带余盐六引。仍依前议,官引免抽,余盐每引抽银一钱五分。庶几人心乐趋,盐饷增益。依拟施行去后。臣切照两广系古百粤之地,民瑶杂处,寇盗纵横,连岁用兵剿捕,钱粮支费不赀,加以近年水旱相仍,人民饥馑,处置赈恤,调兵防守,岁无虚月。仓库储蓄有限,各项供费无穷。其两省布政司虽贮有银两,各有头项,俱难别项支用。递年征剿,因地方广阔,山岭险远,所调汉土军兵多则就用十万之上,少亦不下六七万数,方敢行事。况犒赏军兵将卒,并各处哨守官兵,及修城修船、打造银牌、买办红綵硝磺、置造军火器械、收买马匹鞍辔等项,凡军中合用之物,无一不赖于此,舍此再无出办之路。论事者但知盐利银两收有前项数目就称甚多,欲要减免,其费用之多,关系之大,遇急无备之患,临事缺乏之忧,皆彼之所不顾。是以不当其事者,随文生意,言之甚易,而不知当其事者,利害切身,处之则甚难也。自正德二年查盘起解之后,库藏遂无余积,凡一举动,辄就告乏。况商人许令自首,仍有不尽之数。今不令自首,则私盐盛行,肆无忌惮,又何待言是纵商人以罔厚利,亏军饷以误大事,其为靖安地方之计或属未宜。且盐丁所办之课,已给与客商,此等之征则出自商人,与盐丁全无相干。以此而恤盐丁,非臣所敢知也。况盐商获利颇多,盘获私盐,人免问罪,盐免入官,惟以此数而责令出办,法为甚轻而彼纳亦甚易,且欣然乐从,略无难意。今益商而纵私贩,亏官而误大事。以此而措军饷,又非臣所敢知也。且用兵惟赀粮赏,非粮无以聚兵,非赏无以励功。《书》曰:“峙乃糗粮,无敢不逮,汝则有大刑。”《孟子》曰:“师行而粮食。”古有明训。今惟欲市宽恤之美名,而不顾地方之大患。论事者臣固不敢言其非尽善之谋,其行据议处者,或亦似无远大之见。此岂经久可行之道哉。即今储蓄已不甚多,若不急复旧规,则军饷日亏,钱粮日减。卒遇地方多事,聚兵无粮,赏功无物,臣等束手无措,未免具奏,请给内帑。纵蒙俯从,而往返稽延,误事非细。况前项事情,行之年久,上下皆便。商人甚为有益,绝无怨言,决难轻易更改。设有余积,收贮在官,亦足以彰国家之富①。守掌有人,出纳有案,奏报有数,侵欺有罚,孰得而私之,孰得而用之,孰得而那移借贷之。伏望皇上轸念边方多事,军饷关系甚重,乞敕户部查照计议,合无仍复旧规,尽革新议。今后遇有商人装载盐斤前往广西、湖广、江西等处行盐地方发卖,经过梧州、南、韶等府②,听臣行令各该盘盐委官,仍照远年行定旧规,每官盐一引许带余盐六引,正盐每引免其纳银,余盐每引纳银一钱五分。引外夹带多余之数,许令自首,每引纳银二钱五分,专备用兵籴粮、赏功等项支用。自首数外仍有夹带隐瞒多余不尽者,各该盘盐委官俱要尽数盘出没官,人犯照例问发充军。各该盘盐委官通同受嘱、容隐不举,事发俱问拟枉法罪名,一体照例充军。仍乞著为定例,永远遵守。司其事者毋因一言而辄为变更,行其法者毋执私见而擅为改乱。如此,则私盐之禁犹存,奸贪之法有在,库藏自充,军饷自足,虽年年用兵行事而供应自无缺乏之患。诚地方之幸,军民之幸,亦臣等之大幸也。

户部复题,两广地方逐年用兵,其供军饷、买粮、赏功等项③,常费甚多④。故先年提督都御史叶盛以至本官俱以钱粮无从出办⑤,知私盐商贩数多,势难尽革,法难尽行,是以或奏请施行,或便宜处置,取彼之私,济我之公,取彼之余,济我之急,则亦甚为得用。而御史解冕在彼巡盐,斟酌奏处,使得止带余盐三引①,其夹带者不准自首。则盐法固当如是,军饷或有不足。及照本官受朝廷重命,总督地方,凡此事情,俱得便宜处置。今又具奏,相应依拟②。合无本部移咨都察院,转行本官并带管巡盐御史,今后遇有商人装载盐斤,前往广西、湖广、江西等处行盐地方发卖,经过梧州、南、韶等府,听从行令各该盘盐委官,仍照远年行定旧规,每官盐一引,许带余盐六引,正盐每引免其纳银,余盐每引纳银一钱五分,引外夹带多余之数③,许令自首,每引纳银二钱五分,专备用兵籴粮、赏功等项支用。自首数外④,仍有夹带隐瞒多余不尽者,各该盘盐委官俱要尽数盘出没官,人犯照例问发充军⑤。各该盘盐委官通同受嘱、容隐不举,事发俱问拟枉法罪名,一体照例充军。若总督衙门并布、按二司守、巡官收支前项盐银,不能体公奉法⑥,致有泛滥,许巡按御史举奏⑦。如此,则军门之资既有所出⑧,商贩之禁亦各得体⑨,而可经久常行矣。

(该疏作者是陈金,写于明正德十年)

(责任编辑:邓 军)

Textual Study on the Origins of Versions of Liangguang Yanli Shu

Liu Liping

The versions of Liangguang Yanli Shu included in Ming Jingshi Wenbian and Yue Xi Wenzai are the common versions with many errors. Other ten versions, however, have been neglected by the academia. There are some relations among the origins of the twelve versions. The original one (nonexistent) was wrote in the eleventh year of Zhengde period, and the thirty-second year of Jiajing period saw the first version of Yingjia, which was most consistent with the original one, with the most errors and few passed down. In the fourteenth year of Jiajing period appeared another version with some errors (nonexistent), from which five classes of versions were descended, including Dai Jing (Huang Zuo) version, the second version of Ying Jia (Wan Biao), Zhang Xuan version, Sun Xun(Chen Zilong, Wang Sen) version and Jin Hong (Wu Jiuling, Xie Qikun) version. These eleven versions were widely known.

Liangguang Yanli Shu; twelve versions; textual study on the origin of version

A

1003—9864(2015)02—0056—11

K207

刘利平(1977-),肇庆学院历史系教授,西江历史文化研究院研究员,历史学博士。

本文受国家社科基金2013年度青年项目(编号:13CZS019)、教育部人文社科基金2012年度一般项目(编号:12YJA770029)及广东省哲学社会科学“十二五”规划2011年度青年项目(编号:GD11YLS02)资助。

① 如明清两广盐业史研究专家黄国信.明清两广盐区的食盐专卖与盐商[J].盐业史研究,1999(4):7;黄国信.区与界:清代湘粤赣界邻地区食盐专卖研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:44;余永哲.明代广东盐业生产和盐课折银[J].中国社会经济史研究,1992(1);麦思杰.“瑶乱”与明代广西销盐制度变迁[J].广西民族研究,2008(2):129等论著,都引用了这份文献。他们引用的这份文献都源于《明经世文编》或《粤西文载》。

② 分别见陈子龙.明经世文编:卷二三五·黄王二公疏[M].北京:中华书局,1962:2463-2465;汪森.粤西文载:卷七·奏疏:第1465册[M].文渊阁四库全书影印本.上海:上海古籍出版社,1987:556-559.

③ 见拙文:《〈两广盐利疏〉考》(未刊稿)。经考证,该疏撰写于明正德十一年(1516),作者是陈金而非黄佐,名称本为“复旧规以益军饷疏”,广为流传的“两广盐利疏”之名是后来的收录者所加。该疏获准施行不到一年就被奏革,至迟在万历年间又被变相恢复。

① 分别为:戴璟.嘉靖广东通志初稿:卷二十九·盐法·奏议[Z]//北京图书馆古籍珍本丛刊:第38册:497-499;应槚,初辑,刘尧诲,重修.苍梧总督军门志:卷二十三·奏议一;卷二十九·集议[Z]//影印版.全国图书馆文献缩微复制中心,1991:248-251;398-400;万表.皇明经济文录:卷二十八·广东[Z]//四库禁毁书丛刊:集19:261-263;黄佐.嘉靖广东通志:卷二十六·物志七·盐法·奏议[G]//广东历代方志集成本.广州:岭南美术出版社,2007:672;孙旬.皇明疏钞:卷四十二·征榷[G]//续修四库全书:第464册.上海:上海古籍出版社,2002:276-278;张萱.西园闻见录:卷三十六·户部五·盐法后[G]//续修四库全书:1169册.上海:上海古籍出版社,2002:89-90;金鉷.雍正广西通志:卷一○一·艺文志·历朝·疏:568册[M]//文渊阁四库全书影印本.上海:上海古籍出版社,1987:96-99;吴九龄.乾隆梧州府志:卷二十·艺文一[M]//故宫珍本丛刊:第201册.影印版.海口:海南出版社,2001:405-407;谢启昆.嘉庆广西通志:卷一五九·经政略九·盐法[M].南宁:广西人民出版社,1988:4461-4464.

②应槚,初辑,刘尧诲,重修.苍梧总督军门志:卷二十三·奏议一[Z]影印版.全国图书馆文献缩微复制中心,1991:249.

③ 分别见戴璟.嘉靖广东通志初稿:卷二十九·盐法·奏议·巡抚都御史陈金奏议[Z]//北京图书馆古籍珍本丛刊:第38册:499;孙旬.皇明疏钞:卷四十二·征榷·两广盐利疏[G]//续修四库全书:第464册.上海:上海古籍出版社,2002:278.

① 何炳松.历史研究法:第三章·辨讹[M].长沙:岳麓书社,2011:18.

② 何林夏.《苍梧总督军门志》研究[G]//苍梧总督军门志.影印版.全国图书馆文献缩微复制中心,1991:488.

③④ 万表.皇明经济文录序[G]//皇明经济文录:卷首·四库禁毁书丛刊·集部18册:294.

① 孙旬.刻皇明疏钞序[G]//皇明疏钞:卷首·续修四库全书:第463册:278.

① 校勘说明:1.校勘底本选用错讹最少、最接近陈金原疏的版本,即应槚1版(《复旧规以益军饷疏》。2.凡底本不误而他版误者,均不出校。欲知他版之误,请查阅附表一。底本有误或与他版相异而不能断定何者正确者均出校或加以说明。3.底本原未附有户部复题的内容,现将戴璟版和孙旬版所载户部复题内容附在校正的《复旧规以益军饷疏》之后。户部复题内容文字存在错讹者,一并出校。

② 底本原无“照得”二字,他本均有,从之。

③“韶州”,底本作“潮州”。他版均作“韶州”,且孙旬版及戴璟版中所载户部复题中,亦说“经过梧州、南、韶等府”,则“韶州”为是。但《明世宗实录》卷五四三,“嘉靖四十四年二月丁丑”条载:“国初,湖广、江西俱行淮盐。后因两广用兵,都御史叶盛等建议设立盐厂:广西则于梧州,许行湖广衡、永二府;广东则于潮州、南雄,许行江西南、赣二府。”据此,则作“潮州”为是。

④ 底本作“盐引”,他版均作“盐斤”。孙旬版及戴璟版中所载户部复题中,亦作“盐斤”,从之。

⑤“正德五年”,他版均作“正德六年”,唯谢启昆版误为“正统六年”。

⑥ 底本在“总督林”之后空一格,无“廷选”二字。其他版本均作“总督林富”。笔者考证,该总督是林廷选,而非林富。详见拙文《<两广盐利疏>考》(未刊稿)。现加上“廷选”二字以明之。

①“亦足以彰国家之富”,他版均删减为“足彰国之富”。

② 底本“盐斤”作“盐引”、“梧州、南、韶等府”作“梧州、南雄等府”,据户部复题改。

③ 按,孙旬本脱一“供”字。

④ 按,戴璟本误“常”为“赏”。

⑤ 按,戴璟本误“至”为“致”。

①按,戴璟本误“使”为“便”。

② 按,戴璟本误“应”为“因”。

③ 按,孙旬本“其外夹带”在戴璟本作“引照外夹带”。据陈金奏疏相关提法,则当作“引外夹带”。

④ 按,戴璟本误为“自首数多”。

⑤ 按,戴璟本误为“解发充军”。

⑥ 按,孙旬本误为“体公举法”。

⑦ 按,戴璟本误“许”为“以”。

⑧ 按,孙旬本误“军门”为“军行”。

⑨ 按,戴璟本误“得体”为“著体”。