弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐数值模拟研究

2015-02-17张雷

张 雷

(中海油(中国)有限公司,天津 300452)

弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐数值模拟研究

张 雷

(中海油(中国)有限公司,天津 300452)

针对常规模型难以描述弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐的问题,基于聚合物和凝胶非等温实验,综合考虑温度对聚合物凝胶吸附、黏度、水相渗透率等因素的影响以及顶底盖层热损失,开展了南堡35-2油田弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐数值模拟研究。通过正交设计方法,以综合评价指标最大为目标,优化设计B6井组先导试验方案。油井实施后,周期生产时间延长17.2%,周期产油量增加24.4%,预测采收率提高7.3%。该开发方式对于合理开发海上稠油储量具有重要意义。

多元热流体吞吐;弱凝胶;数值模拟;非等温实验;海上油田;南堡35-2油田

引 言

渤海南堡35-2油田稠油热采先导试验区[1-3]进入多轮蒸汽吞吐开发阶段后,逐渐暴露出地层压力下降快、油井产量递减大(自然递减率为45%)、经济效益差等问题。受场地及工艺限制,分层配注[4-7]、优化吞吐组合[8]、热泡沫[9-13]、辅助驱油剂[14-16]等常规手段已难以满足海上热采开发需求。针对该问题,2012年首次提出了弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐技术。该方法利用多元热流体吞吐[17-21]加热地层改善原油地下流动能力,结合弱凝胶驱[22]提高储量动用程度,其优势在于既可以防止注入水快速突破到井底,又可以依靠注采压差推动弱凝胶“蠕动”驱替原油。通过对非等温聚合物凝胶溶液参数进行研究,建立弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐数值模型,开展先导试验井组方案优化。

1 室内室验

弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐是一种综合考虑热与化学效应的复合驱油技术,增产机理复杂,常规热采及聚合物驱模型难以描述[23-24]。为了表征吞吐过程中弱凝胶体系溶液参数的变化,开展了温度对溶液黏度及吸附量的室内实验研究,进而对弱凝胶辅助多元热流体吞吐过程中物理化学现象进行数学描述。

1.1 聚合物凝胶体系黏度测定实验

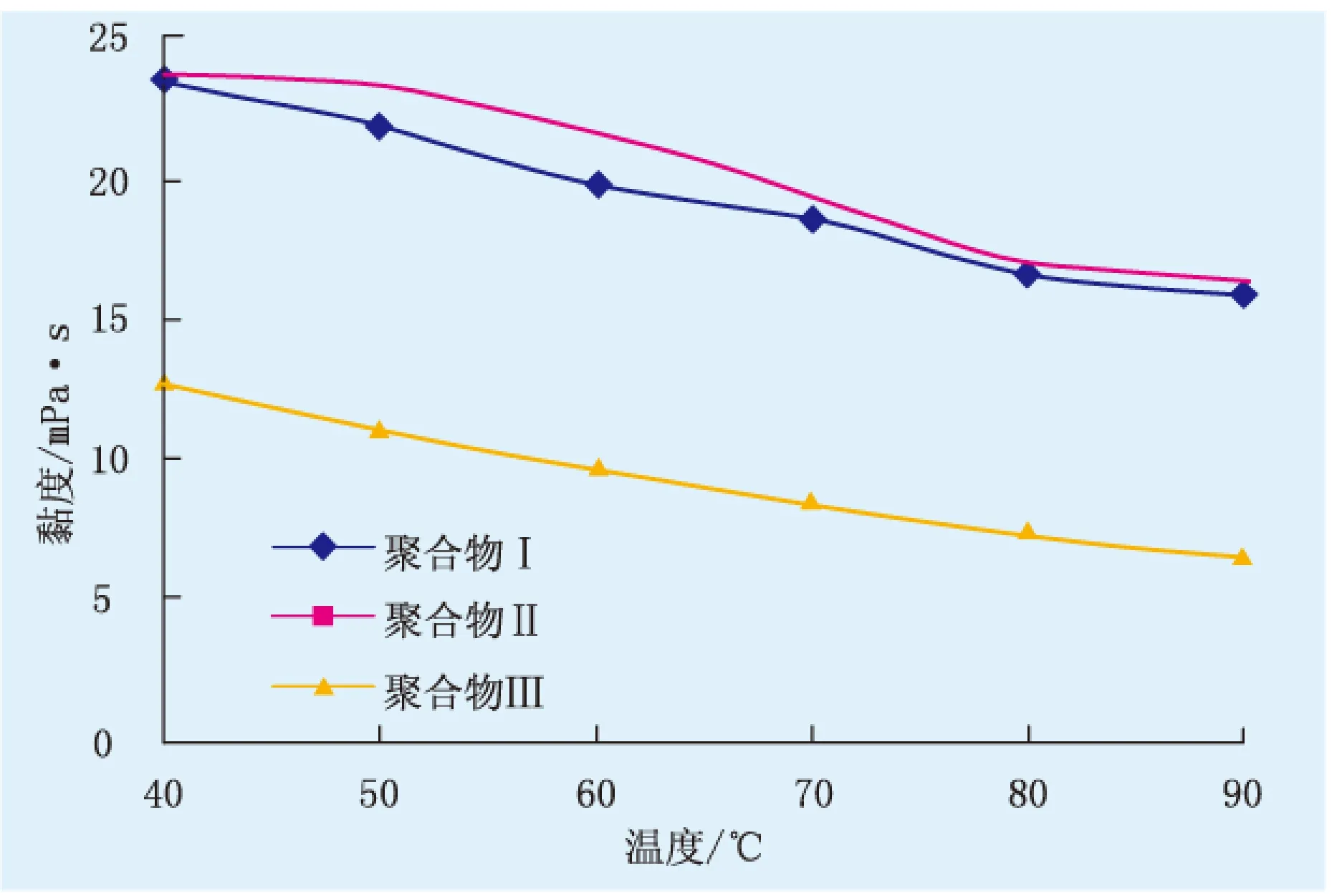

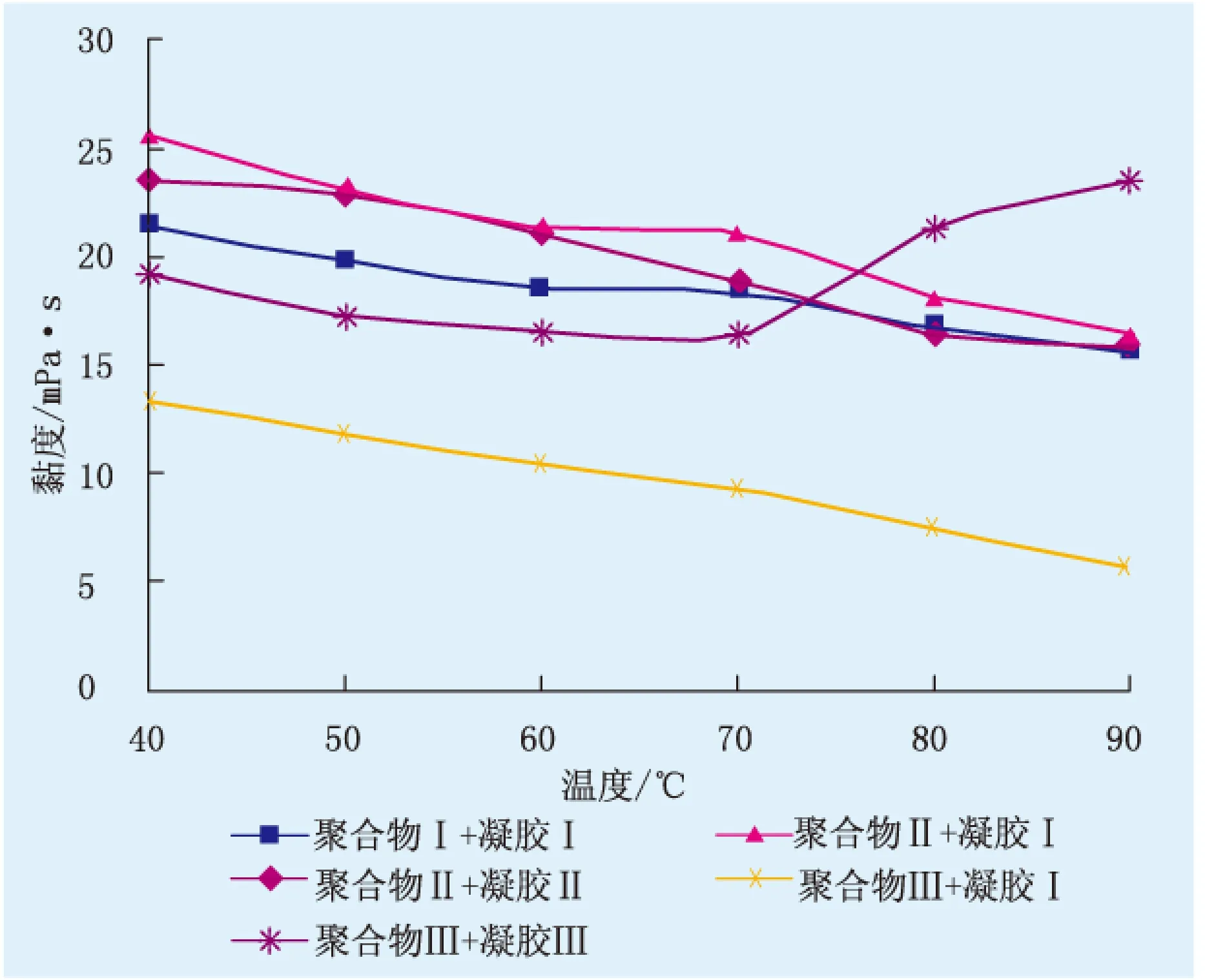

实验分别对3种聚合物、5种凝胶溶液体系(表1)进行测定,初始黏度与温度关系曲线见图1、2。实验结果表明:3种聚合物体系和4种凝胶体系初始黏度均随温度升高而减小;而凝胶体系(聚合物III+凝胶II)的初始黏度随温度升高呈现先减小后增大的趋势。

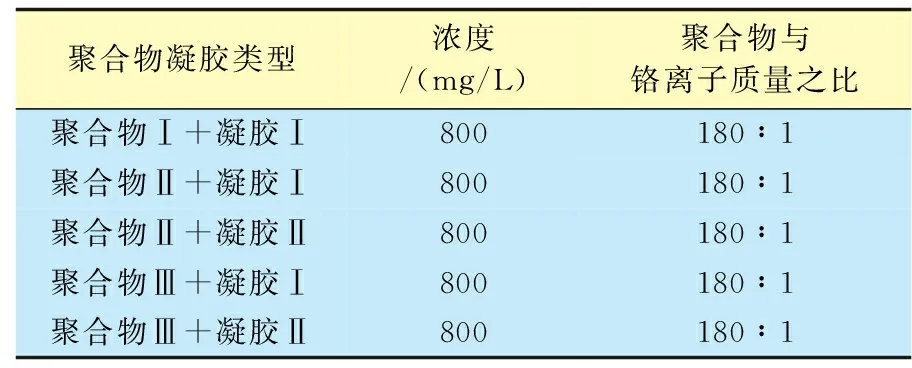

表1 5种凝胶体系实验设计参数

1.2 聚合物凝胶体系吸附量实验

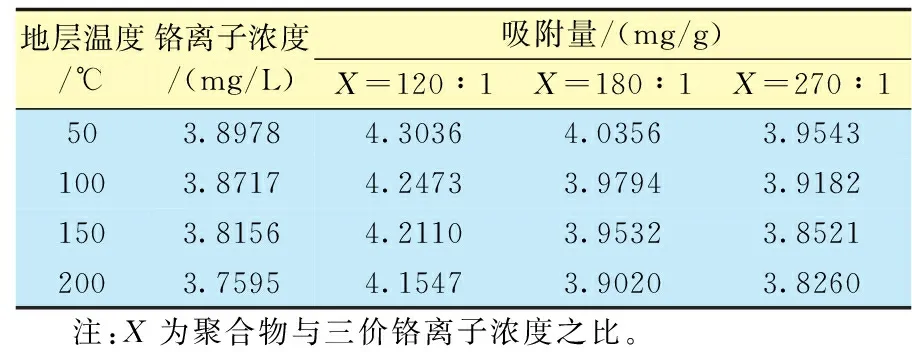

开展了3种聚合物、5种凝胶溶液体系温度与吸附量实验。实验结果表明:随着温度的升高溶液吸附量下降,随着浓度的增加,溶液吸附量增加。聚合物I吸附量测试数据见表2。

图1 聚合物溶液黏度变化

图2 凝胶溶液黏度变化

地层温度/℃铬离子浓度/(mg/L)吸附量/(mg/g)X=120∶1X=180∶1X=270∶1503.89784.30364.03563.95431003.87174.24733.97943.91821503.81564.21103.95323.85212003.75954.15473.90203.8260 注:X为聚合物与三价铬离子浓度之比。

2 物理化学现象数学模型表征

2.1 聚合物凝胶体系黏度

凝胶体系黏度与聚合物浓度、溶液电介质浓度及温度的关系式为:

(1)

也可表示为:

(2)

(3)

2.2 聚合物凝胶体系吸附量

聚合物凝胶体系吸附量公式表示为:

(4)

2.3 聚合物凝胶体系水相渗透率表征

聚合物凝胶体系水相渗透率公式表示为:

(5)

2.4 顶底层热传导方程

顶底层热传导方程可表示为:

(6)

式中:λ为顶底层导热系数,kJ/(h·m·℃);(ρc)L为顶底层热容量,kJ/(m3·℃)。

3 数值模拟研究及矿场实施效果

3.1 井组概况及数值模型

优选注采连通关系较好的B6井组作为先导试验井组。B6井组:油藏埋深为1 300 m,油层有效厚度为6~10 m,孔隙度为35.0%,平均渗透率为4 564.0×10-3μm2,50℃条件下脱气原油黏度为2 300 mPa·s,地面原油密度为0.972 g/cm3。该井组于2012年8月利用B31h井蒸汽吞吐投产,初期日产油为70~80 m3/d,但周期生产时间短,仅为186 d,累计产油量低,为0.85 t,进一步开展注蒸汽吞吐经济效益差。

采用加拿大CMG软件公司的热采油藏数值模拟软件STARS来模拟研究弱凝胶辅助多元热流体吞吐。模型采用角点坐标系,网格划分为162×75×20;均质网格,X、Y、Z方向网格步长分别为10、10、1 m[25-29]。

3.2 试验区方案设计及优化

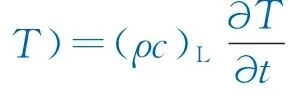

综合考虑热流体注入速度、闷井时间、周期注热流体量、注热流体温度、热流体吞吐周期时间、注聚浓度、段塞注入孔隙体积倍数、注聚时间间隔及采注比等9个因素,利用正交设计原理对试验区方案进行优化研究,各因素及水平取值见表3。

定义综合评价指标φ,考虑累计油气比、产出投入比和采收率增幅等3个指标。φ值越高表征试验方案经济效益越高,同时亦具有较高采出程度。表达式为:

φ=αRog+βRct+γRcc (7)

式中:φ为综合评价指标;Rog为油气比评价指标,m3/m3;Rct为产出投入比评价指标;Rcc为采收率增幅,%;α、β、γ分别为累计增油量、产出投入比和采收率增幅的权重系数,通常均为1/3。

通过开展正交数值实验,利用数值模拟器对各方案进行优化。模拟结果表明:热流体注入速度、闷井时间、周期注热流体量、注热流体温度、热流体吞吐周期时间、注聚浓度、段塞注入孔隙体积倍数、注聚时间间隔及采注比的最优水平分别为:150 t/d、3 d、3 500 t、275℃、18个月、3 000 mg/L、0.04、6个月及1.1。

3.3 实施效果

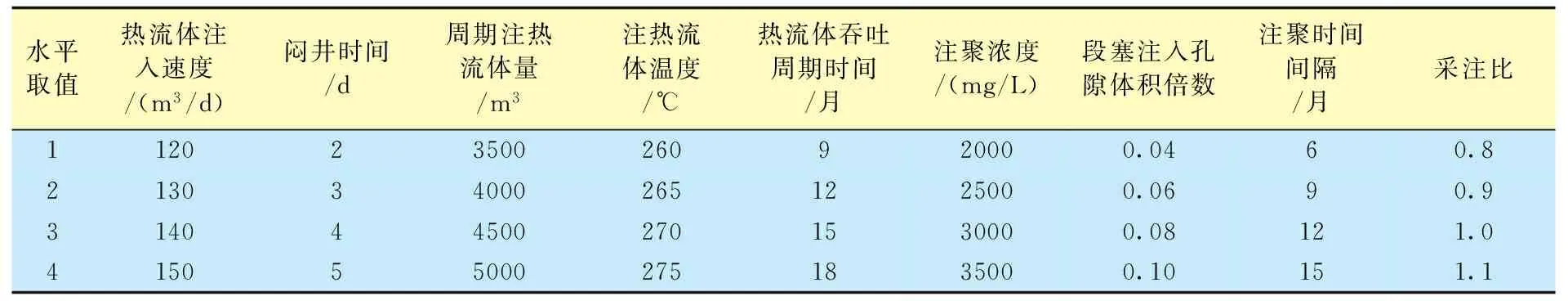

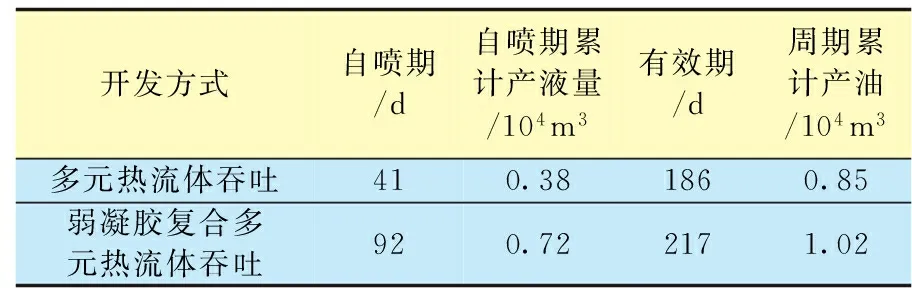

先导试验井组实施前后油井生产情况对比见表4、图3。由表4可知,与多元热流体吞吐相比,弱凝胶辅助多元热流体吞吐自喷阶段油井自喷期延长51 d,累计产液量增加0.34×104m3;吞吐周期内,生产时间延长17.2%,周期产油量增加24.4%。由图3可知,油井周期内递减明显减缓,从45%下降到21%,且生产4个月后日产油逐渐上升,表明仍有一定稳产潜力。依据油井实际生产动态,该井组预测采收率为25.5%,采收率提高了7.3%。

表4 试验井组不同开发方式周期开发指标对比

图3 不同开发方式周期生产曲线对比

4 结 论

(1) 通过室内实验确定了非等温条件下凝胶溶液体系参数及函数表征,综合考虑顶底盖层热传导及温度对聚合物凝胶体系扩散、吸附的影响以及不可及孔隙体积等因素,建立了弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐数值模拟模型。

(2) 以南堡35-2油田B6井组为例,开展弱凝胶辅助多元热流体吞吐方案优化研究。综合考虑油气比、产出投入比和采收率增幅,确定了B6井组弱凝胶驱辅助多元热流体吞吐先导试验方案最优参数。先导试验方案实施后,油井吞吐周期生产时间提高了17.2%,周期产油量增加了24.4%。

(3) B6井组实施效果表明,弱凝胶辅助多元热流体吞吐能够满足海上油田开发需求,该开发方式为海上稠油储量有效动用提供了必要技术保障。

[1] 张风义,许万坤,吴婷婷,等.海上多元热流体吞吐提高采收率机理及油藏适应性研究[J] .油气地质与采收率,2014,21(4):74-78.

[2] 刘东,李云鹏,张风义,等.烟道气辅助蒸汽吞吐油藏适应性研究[J] .中国海上油气,2012,24(S0):62-66.

[3] 唐晓旭,马跃,孙永涛.海上稠油多元热流体吞吐工艺研究及现场试验[J].中国海上油气,2011,23(3):185-188.

[4] 宋英男.提高稠油多轮次吞吐井吞吐效果研究 [J] .石油钻采工艺,2004,26(S0):5-10.

[5] 胡书勇,张烈辉,王勇,等.BZ7油藏改善蒸汽吞吐开发效果配套技术[J] .石油钻采工艺,2009,32(3):47-49.

[6] 于泳.蒸汽吞吐后期及转蒸汽驱开发阶段改善开发效果技术[J] .特种油气藏,2007,14(S0):200-203.

[7] 张大勇.改善杜84块兴I组水平井蒸汽吞吐效果研究[J] .特种油气藏,2008,15(S0):105-106.

[8] 张勇.改善超稠油高周期吞吐效果的技术研究及应用[J] .西南石油大学学报,2008,29(2):125-128.

[9] 袁士义,刘尚奇,张义堂,等.热水添加氮气泡沫驱提高稠油采收率研究[J].石油学报,2004,25(1):57-65.

[10] 李兆敏,孙晓娜,鹿腾,等. 烟道气改善超稠油蒸汽吞吐开发效果研究[J] .新疆石油地质,2014,35(3):303-306.

[11] 宫俊峰,曹嫣镔,唐培忠,等.高温复合泡沫体系提高胜利油田稠油热采开发效果[J].石油勘探与开发,2006,33(2):212-216.

[12] 魏新辉.化学蒸汽驱提高驱油效率机理研究[J].油气地质与采收率,2012,19(3):84-86.

[13] 鹿腾,侯健,孙建芳,等.化学辅助蒸汽驱受效剩余油分布特征研究[J].断块油气田,2011,18(6):754-757.

[14] 黄伟强, 王利华, 陈忠强,等.复合蒸汽吞吐提高稠油采收率试验[J] .新疆石油地质,2010,31(1):69-71.

[15] 马昌明,刘建山,郝英敏.化学添加剂提高蒸汽吞吐效果室内研究[J].石油钻采工艺,2003,25(S0):14-16.

[16] 曹嫣镔,于田田,林吉生,等.夏道宏.热复合化学方法改善极强敏感性稠油油藏开发效果机理[J].石油学报,2013,31(1):128-132.

[17] 王东英,范海明,郁登朗,等.络合剂改善无碱一元和二元复合驱油体系的增粘能力和油水界面性能[J].油气地质与采收率,2014,21(1):95-98.

[18] 束青林,王宏,孙建芳.孤岛油田稠油油藏高轮次吞吐后提高采收率技术研究与实践[J].油气地质与采收率,2010,17(6):61-64.

[19] 杨阳,刘慧卿,庞占喜,等.孤岛油田底水稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐的选区新方法[J].油气地质与采收率,2014,21(3):58-61.

[20] 陈涛平,马凤春,刘金滚,等.非均质稀油油层聚驱后调剖蒸汽驱[J].大庆石油地质与开发,2012,31(1):134-137.

[21] 姜瑞忠,侯玉琣,王平,等.流场重整提高采收率技术研究[J].大庆石油地质与开发,2012,31(4):73-77.

[22] 高春宁,李文宏,等.适用于低渗透高矿化度油藏的新型聚合物弱凝胶驱油体系——以长庆油田陇东侏罗系油藏为例[J].油气地质与采收率,2011,18(5):40-43.

[23] 陈国,邵振波,韩培慧.聚合物驱原油富集聚并理论[J].大庆石油地质与开发,2012,31(5):127-131.

[24] 孙建芳.氮气及降粘剂辅助水平井热采开发浅薄层超稠油油藏[J] .油气地质与采收率,2012,19(2):47-49,53.

[25] 陈国,赵刚,马乐远.聚合物交联调剖驱油数学模型[J].清华大学学报:自然科学版,2004,44(12):1606-1609.

[26] 裴海华,张贵才,葛际江,等.稠油碱驱机理的物理模拟和数值模拟[J] .石油学报,2011,32(2):91-96.

[27] 刘想平,刘翔鹗,李宇乡,等.聚合物地下交联调整注水剖面的数学模型及其应用[J] .中国海上油气,1995,9(4):279-284.

[28] 张允,常铁龙,薛亮.低渗透油藏非线性流数值模拟与极限井距研究 [J].大庆石油地质与开发,2013,32(1):97-100.

[29] 姜瑞忠,卫喜辉,王世朝,等.考虑毛管滞后的周期注水作用机理数值模拟[J].油气地质与采收率,2013,20(4):49-52.

编辑 朱雅楠

20141208;改回日期:20150128

国家科技重大专项 “海上油田丛式井网整体加密油藏工程技术示范”(2008ZX05057-003)

张雷( 1982-),男,工程师, 2004年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,2007年毕业于该校油气田开发工程专业,获硕士学位,现主要从事海上油气田开发油藏工程和数值模拟等方面的科研生产工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.029

TE311

A

1006-6535(2015)02-0115-04