非均质薄层稠油油藏水平井蒸汽驱实验研究

2015-02-17黄成辉黄世军程林松魏绍蕾陈志明

黄成辉,黄世军,程林松,魏绍蕾,陈志明

(中国石油大学,北京 102249)

非均质薄层稠油油藏水平井蒸汽驱实验研究

黄成辉,黄世军,程林松,魏绍蕾,陈志明

(中国石油大学,北京 102249)

水平井蒸汽驱在开发薄层稠油油藏方面具有显著优势。采用双水平井驱替系统,对非均质薄层稠油油藏的蒸汽腔发育过程进行了监测分析,研究了均质地层、存在单条低渗条带、2条低渗条带非均质地层条件下的生产动态特征。结果表明:蒸汽几乎不波及低渗条带,从而降低了蒸汽对整个地层的波及程度;非均质性地层易产生汽窜通道,使无水采油期缩短,含水率上升速度加快,导致采出程度降低。实验结果为在非均质薄层稠油油藏中实施水平井蒸汽驱提供了参考。

薄层稠油油藏;非均质;水平井;蒸汽驱;物理模拟

引 言

薄层稠油油藏,采用直井开发时,单层控制储量低,采用水平井开发能够显著增大泄油面积,扩大蒸汽的波及体积,提高油藏的采收率[1-2]。国内水平井技术已用于薄层稠油油藏的开采,实现了高产,为难动用薄层稠油油藏探索出了一条新道路[3],国外在水平井注蒸汽方面也进行了很多室内物理模拟以及现场研究[4-7]。笔者利用平面物理模拟装置,模拟了正对排状水平井网蒸汽驱生产过程,同时描述了均质地层、存在单条低渗条带、2条低渗条带下的蒸汽腔发展规律及生产动态特征。

1 实验设计

实验设备包括注入系统、驱替系统以及数据采集系统。模型内部采用隔热层,模拟地层传热特性。模型底面等距离安装电偶。模型短侧面安装2口模拟注采水平井,模型内部水平井完全射孔。模型的承压能力为5.0 MPa,在1.0 MPa、室温条件下进行耐压和气密性测试。

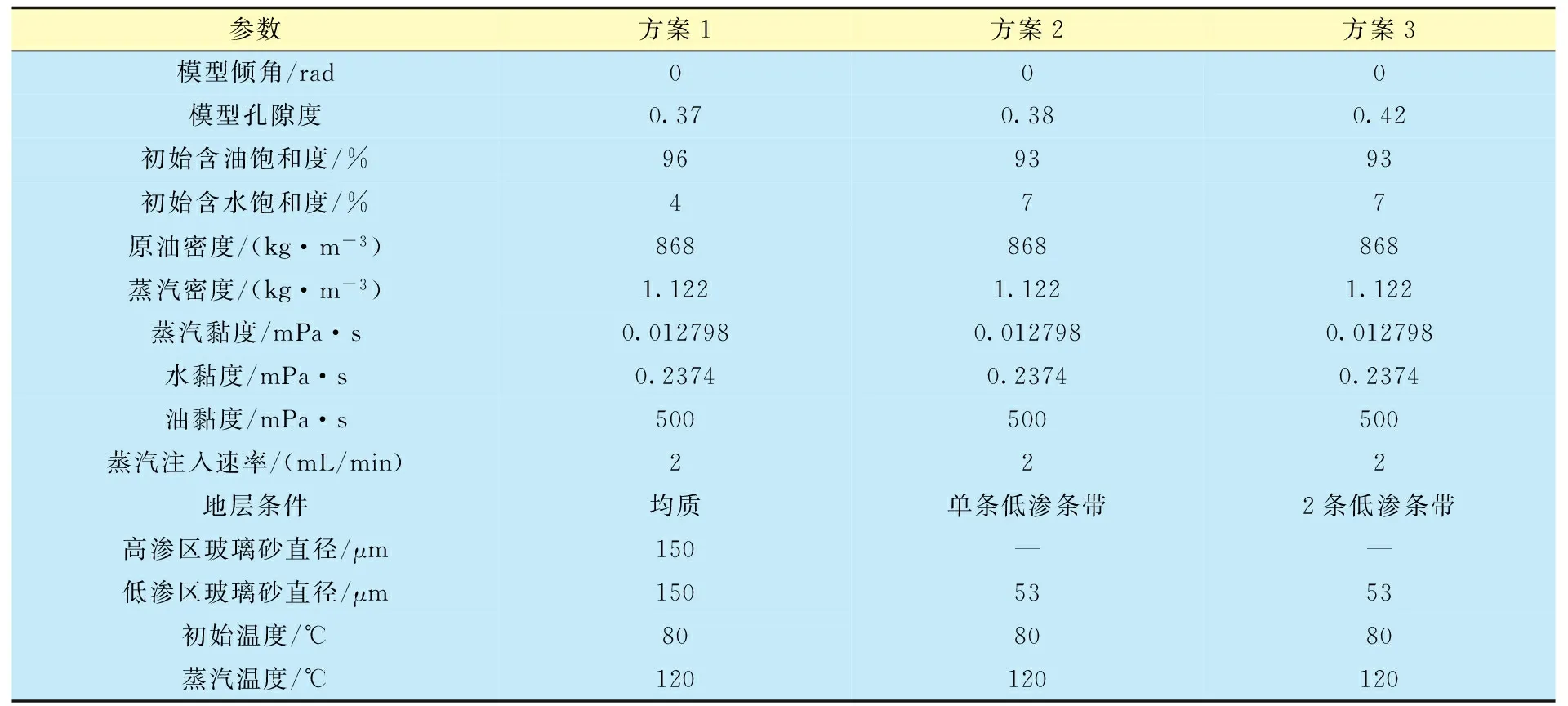

实验参数见表1。水平井模拟水平段长度、高度、宽度、厚度分别为60.0、5.0、20.0、1.5 cm,生产压差为5 kPa。实验分3个方案进行:方案1,模拟地层渗透率为2.8 μm2的均质地层;方案2,模型中部垂直于水平井设置一条渗透率为1 μm2的低渗条带,低渗条带沿水平井方向长度为10 cm;方案3,模拟地层中设置2条参数同方案2的低渗条带。

表1 实验参数

将模型放入恒温装置,在80℃下饱和地层水和原油。运用蒸汽发生器产生200℃蒸汽,并以当量水为2 mL/min的流量注入到平面模型,直至实验结束。通过温度传感器获取模型中各个测点的温度值,同时计量产出液。

2 实验结果分析

2.1 蒸汽腔发育过程

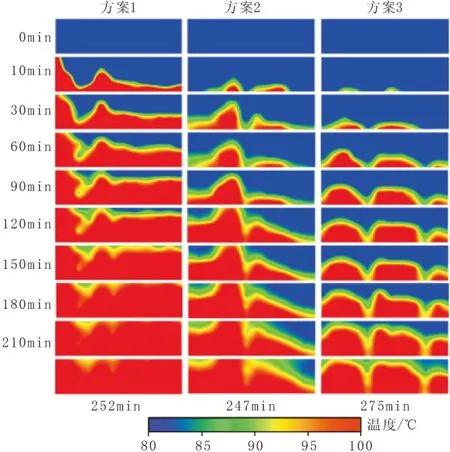

图1为方案1、2、3不同时刻的蒸汽腔形状图。

图1 不同时刻下温度场图

由图1可知,均质地层(方案1),注汽井跟端和生产井趾端压差大于注汽井趾端和生产井跟端压差,靠近注汽井跟端区域蒸汽腔发育快,沿水平井方向蒸汽腔发育逐渐变缓,随着注汽过程的进行,蒸汽首先从注汽井跟端区域突破,汽窜后沿水平井方向蒸汽腔发育变缓慢,蒸汽腔发育呈现“先快后慢”的特征,均质地层条件下的蒸汽波及程度大,对于非均质性弱的地层,全水平段射孔可以达到很好的开发效果。

存在单条低渗条带非均质地层(方案2),低渗条带将地层分成3个区域,靠近注汽井跟端区域蒸汽腔发育较快,靠近趾端区域蒸汽腔发育较缓慢,低渗条带内部温度上升慢,蒸汽几乎不波及低渗条带,蒸汽腔形状呈现出“高—低—高”的特征。随着驱替的进行,蒸汽首先从靠近注汽井跟端区域突破,蒸汽突破后,靠近注汽井趾端区域的蒸汽腔几乎不发育,进入该区域的蒸汽携带的热量和向地层散失的热量达到平衡[8]。由方案2温度场图可知,剩余油主要集中在低渗条带内部以及靠近趾端区域。在开采该类油藏时,进行水平井分段注汽可改善开发效果,提高蒸汽波及程度。

存在2条低渗条带非均质地层(方案3),2条低渗条带将地层分成按渗透率“高—低—高—低—高”的5个区域。从注汽井跟端沿水平井方向,3个“高渗”区域的蒸汽腔发育依次变缓,蒸汽对2条低渗条带的波及程度均较低,蒸汽从跟端“高渗”区域突破后,中部和趾端“高渗”区域的蒸汽腔几乎不发育,剩余油分布在低渗条带内、注汽井趾端“高渗”区域,生产井中部近井区域,进行剩余油开采时,应主要围绕以上3个区域进行。

通过对温度场的分析可知,薄层稠油油藏在运用长水平井进行蒸汽驱替时,非均质性越强,蒸汽波及程度越低,低渗条带的存在影响了蒸汽腔发育,迫使蒸汽进入高渗区,降低了低渗区的波及程度,剩余油主要集中在低渗条带内部以及注汽井趾端区域。

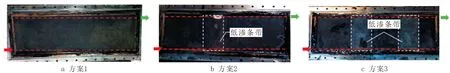

图2为蒸汽驱替结束之后模型内部地层照片。由图2a可知,注汽井跟端区域蒸汽对原油的冲洗程度高,对比图1中方案1的温度场图,前期靠近注汽井跟端区域温度高,蒸汽波及程度高。由图2b、c可知,高渗带和低渗带颜色对比明显,蒸汽对高渗区域的稠油冲洗程度比低渗条带高。地层非均质性越强,剩余油越多。

2.2 生产动态规律

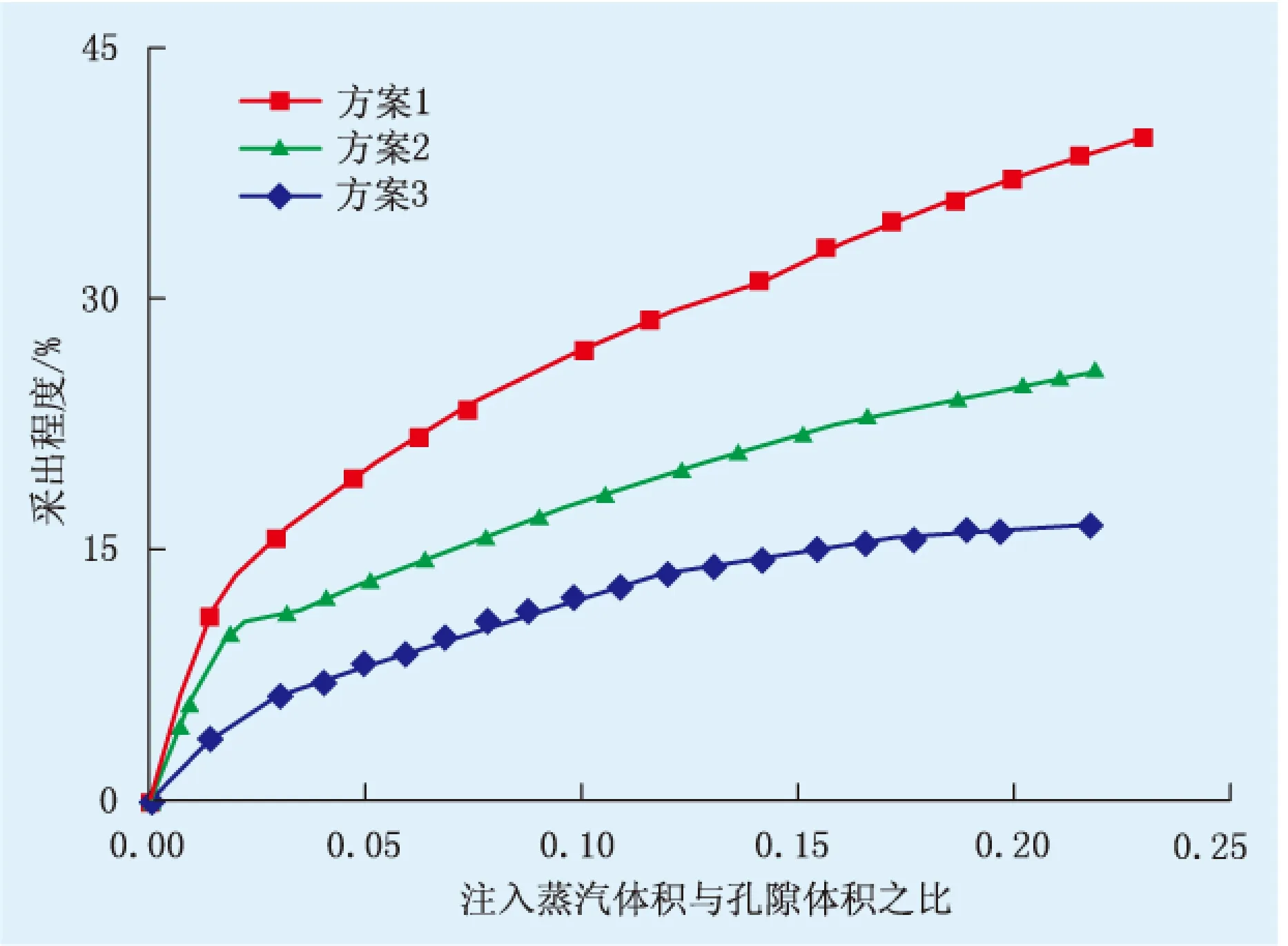

图3为不同方案采出程度对比。方案1、2、3的无水采油期分别为0.020 0、0.007 1、0.014 9倍孔隙体积,采出程度分别为39.76%、25.80%、16.56%。均质地层条件下无水采油期比非均质地层的无水采油期长,采出程度更高。对应于图1、2均质模型有较高的蒸汽波及程度,汽窜前驱替时间长,减少剩余油,提高采出程度,而非均质模型中低渗条带的存在降低了蒸汽波及程度,剩余油量增加,汽窜通道的存在使模型更易汽窜,无水产油期缩短。采出程度趋势呈现“先陡后缓”的特征,与蒸汽腔发育“先快后慢”特征对应。3的含水率快速上升,比方案1高出20%~30%,驱替结束后,方案1、2、3的含水率分别为51.92%、71.98%、83.52%。与图1对应,低渗条带易于形成汽窜通道,蒸汽前缘冷凝水通过汽窜通道到达生产井,提高了含水率,见水后含水率上升逐渐变缓。地层非均质性越强含水率越高,开发效果越差。

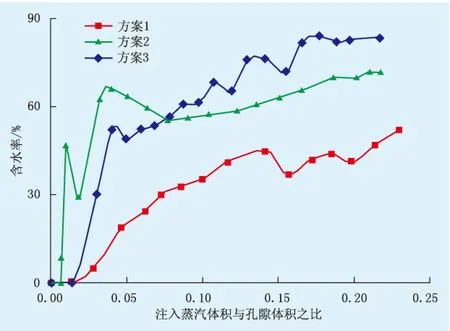

图4为不同方案含水率对比。见水后,方案2、

图2 实验结束后模型内部

图3 不同方案采出程度对比

图4 不同方案含水率对比

3 现场应用

准噶尔盆地的春风油田排601井组,地层倾角为1~2°,近似水平,平均孔隙度为32%,平均渗透率为0.905 μm2,油层厚度为4.5 m,50℃地面脱气原油黏度为5 172 mPa·s,属于薄层稠油油藏,含油饱和度为65%,边底水不活跃。水平井井距和排距均为100 m,水平段长度为200 m,经过第1轮的蒸汽吞吐后,2013年9月转驱6个井组,注汽量为372 t/d,日产油为142 t/d。其中排601-P50井,日产油量由1.5 t/d增加到12.5 t/d,含水率由95%下降为56.1%,累计增产713 t[9]。

4 结 论

(1) 薄层稠油油藏在运用长水平井进行蒸汽驱替时,蒸汽腔前期发展较快,汽窜后蒸汽腔发育缓慢,蒸汽几乎不能波及低渗区域,地层非均质性越强蒸汽汽窜越严重,蒸汽腔的波及程度越低。

(2) 薄层稠油油藏的地层非均质性越强,采出程度越低,无水采油期越短,含水率越高。

[1] 顾文欢,刘月田.边水稠油油藏水平井产能影响因素敏感性分析[J].石油钻探技术,2011,39 (1):89-93.

[2] 刘佳,程林松,黄世军.底水油藏水平井开发物理模拟实验研究[J].石油钻探技术,2013,41(1):87-92.

[3] 左悦.难动用薄层稠油油藏水平井开发实践[J]. 特种油气藏,2005,12(6):48-49.

[4] Doan L T,Doan Q T,et al.Analysis of scaled steamflooding experiments[C].SPE37522,1997:93-104.

[5] 王家禄,等.油藏物理模拟[M].北京:石油工业出版社,2010:175-182.

[6] 李秀峦,刘昊,罗健,等.非均质油藏双水平井SAGD三维物理模拟[J].石油学报,2014,35(3):536-542.

[7] 罗艳艳,程林松,等.水平井蒸汽驱温度场与黏度场平面物理模拟[J].石油钻探技术,2012,40(1):74-77.

[8] 杨世铭,陶文铨.传热学[M].4版.北京:高等教育出版社,2006:46-49.

[9] 王建勇,王学忠,等.春风油田薄浅层超稠油水平井蒸汽驱研究[J].特种油气藏,2014,21(1):95-97.

编辑 王 昱

20141202;改回日期:20150130

国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(2011ZX05012-004)“薄层稠油和超稠油开发技术”课题内容

黄成辉(1990-),男,工程师,2013年毕业于中国石油大学(北京)石油工程创新班,现为该校油气田开发专业在读硕士研究生,主要从事稠油热采研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.027

TE33

A

1006-6535(2015)02-0108-03