考虑流体分布差异的无因次采液指数计算方法

2015-02-17谷建伟孔令瑾刘志宏

谷建伟,孔令瑾,刘志宏,魏 明

(1.中国石油大学,山东 青岛 266580;2.中石化胜利油田分公司,山东 东营 257015)

考虑流体分布差异的无因次采液指数计算方法

谷建伟1,孔令瑾1,刘志宏2,魏 明2

(1.中国石油大学,山东 青岛 266580;2.中石化胜利油田分公司,山东 东营 257015)

针对目前无因次采液指数计算方法没有考虑注采井间油水分布特征的问题,采用一维两相水驱油理论,考虑注采井间油水分布差异的影响,引入油水视黏度概念,运用积分方法计算油水视黏度,导出了考虑油水分布特征后的无因次采液指数的计算公式,该方法对准确评价高含水油藏开发效果有指导意义。实例计算表明,由于考虑了注采井间油水分布的影响,利用平均视黏度计算的无因次采液指数数值,在相同的含水条件下要高于目前常用方法计算的无因次采液指数,最大差异可达30%。

油水分布;无因次采液指数;视黏度;含水率

引 言

无因次采液指数是衡量注水开发油藏产液能力的一项重要指标,该指标在油田产液能力预测、开发效果评价、生产动态规律研究中具有非常重要的作用[1-6]。前人对无因次采液指数的计算方法进行了大量研究,取得了重要认识:赵静等考虑启动压力梯度影响建立了低渗透油藏无因次采液指数计算方法[7];何岩峰等利用矿场资料反求了采液、采油指数[8];陈曾伟、李克文考虑毛管压力对低渗透油藏的无因次采液指数进行了改进[9]。以上这些研究成果都是基于最基本的无因次采液指数计算方法进行的改进。最基本的无因次采液指数计算方法是利用油水相对渗透率曲线和油水黏度比参数,根据油水两相达西定律导出的,该方法得到的无因次采液指数只与油藏或生产井的含水率有关,只要给出含水饱和度,就可以采用常用的公式计算出无因次采液指数,但该方法并没有考虑地层中油水分布和变化过程的影响。由于地层中油水分布的差异,造成了注采井间地层渗流阻力不断变化,这对无因次采液指数有重要影响。以一维油水两相渗流理论为基础,考虑地层中油水分布差异和水驱油变化过程,引入视黏度概念,求出地层中渗流阻力变化,并采用积分方法计算无因次采液指数。

1 数学模型建立

1.1 研究条件

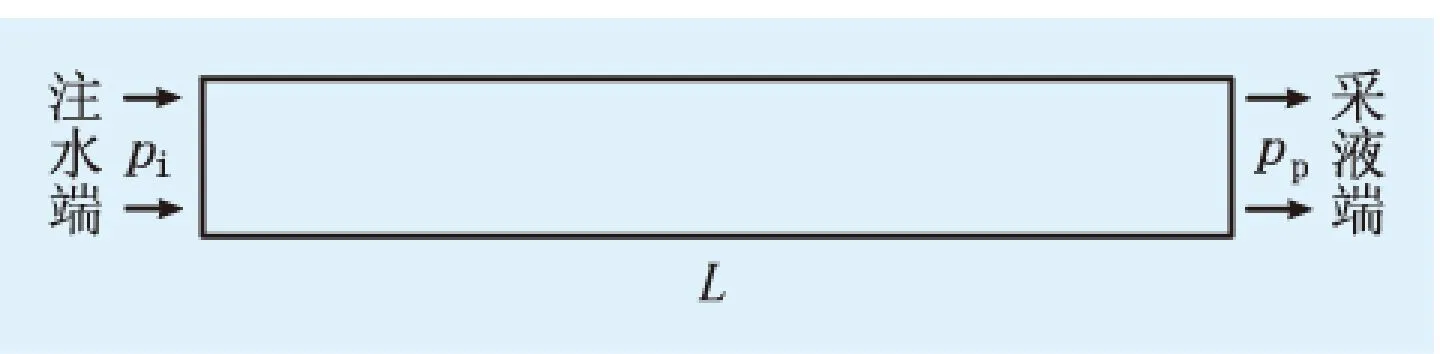

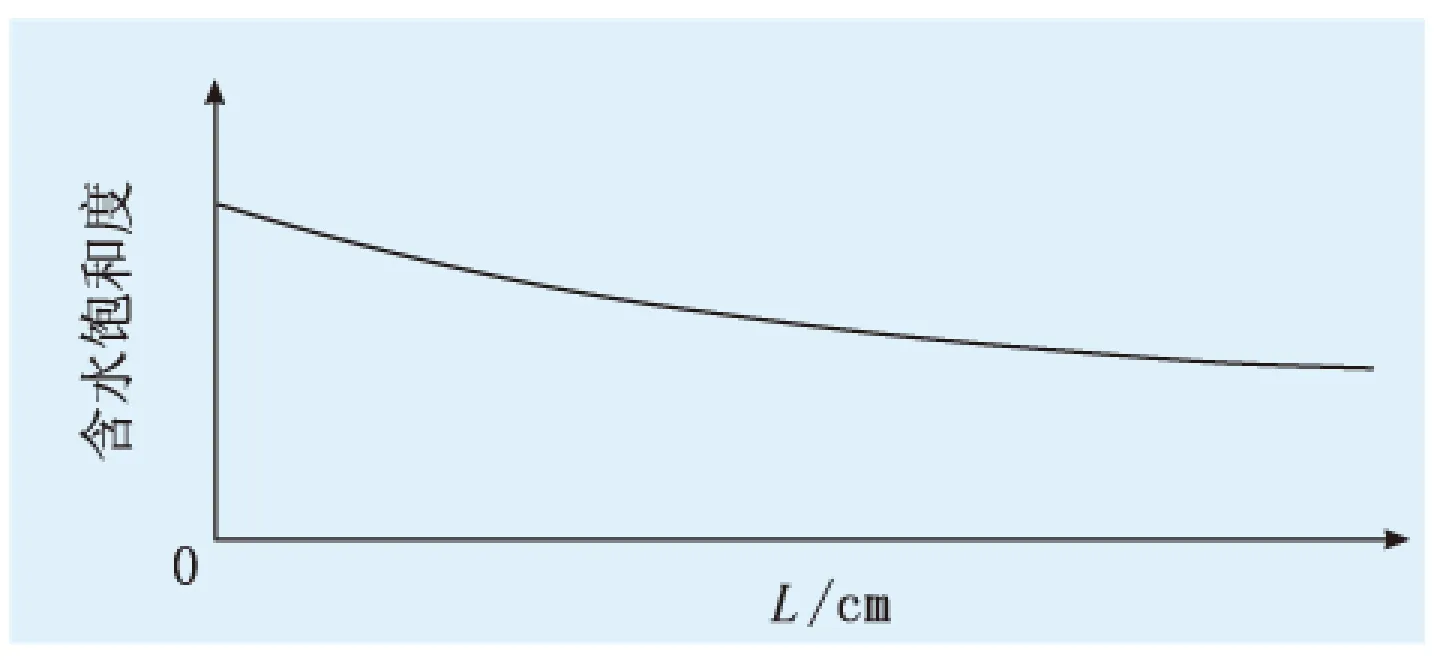

一维水平等厚油藏,厚度为h(cm);渗透率为K(μm2);孔隙度为φ;横截面积为A(cm2);长度为L(cm)。油藏一端为注水端,注水压力为pi(10-1MPa);另一端为采液端,压力为pp(10-1MPa),见图1。不考虑油、水弹性,相当于刚性驱替,即注水端的注水量和采液端的采液量是相同的,用qt(cm3/s)表示。不考虑毛细管力和重力的影响。对于高含水油藏,经过长期的注水开发,注水井井底已达到残余油饱和度状态,设注水端的含水饱和度为最大含水饱和度Swmax,满足Swmax=1-Sor(Sor为残余油饱和度)。从注水端到采液端,地层中含水饱和度逐渐降低,变化规律符合贝克莱驱油机理,设采液端的含水饱和度为Swe,见图2。

图1 一维油藏示意图

图2 注采井间含水饱和度分布示意图

1.2 无因次采液指数计算方法

油水两相流动情况下,通过地层中任一横截面的油相流量、水相流量符合达西定律:

通过任一截面的油水相流量之和为采液量:

(2)

式中:qt为油水总流量,cm3/s;λr为总的相对流度,1/(mPa·s)。

该参数是油、水饱和度和油、水黏度的函数。地层中由于含水饱和度的差异,不同位置上λr是不相同的。式(2)可以简写为式(3)。

(3)

对式(3)两边分别积分:左端对压力进行积分(积分下限为注水端压力pi,积分上限为采液端压力pp),右端对距离进行积分(积分范围是整个地层0~L)。

(4)

通过地层任一截面的油水总流量qt不变,通过式(4)可以求出采液端的油水总流量。

(5)

相对于地层中某一位置上,将油和水看成一种混合物,可以得到混合物平均黏度,其平均方法主要是调和平均,但是也参考了油水相对渗透率的权值,可以看作是一种修正的调和加权平均,即以油水相的相对渗透率为权重的混合加权平均黏度称为视黏度 。视黏度在地层不同位置上因含水饱和度的差异而变化。

无因次采液指数为油藏某一开发时刻的采液指数与初始采油指数之比。油藏初始状况下,注采井之间刚建立起注采压差,地层中只有原油的单相流动,此时采液端的采油量见式(6)。

(6)

式中:qo0为油藏初始状况下的采油量,cm3/s;Kro(Swc)为束缚水饱和度Swc下的油相相对渗透率。

(7)

(8)

(9)

将式(9)带入式(7)进行积分,可以得到新的无因次采液指数计算公式,见式(10)。

(10)

2 算例分析

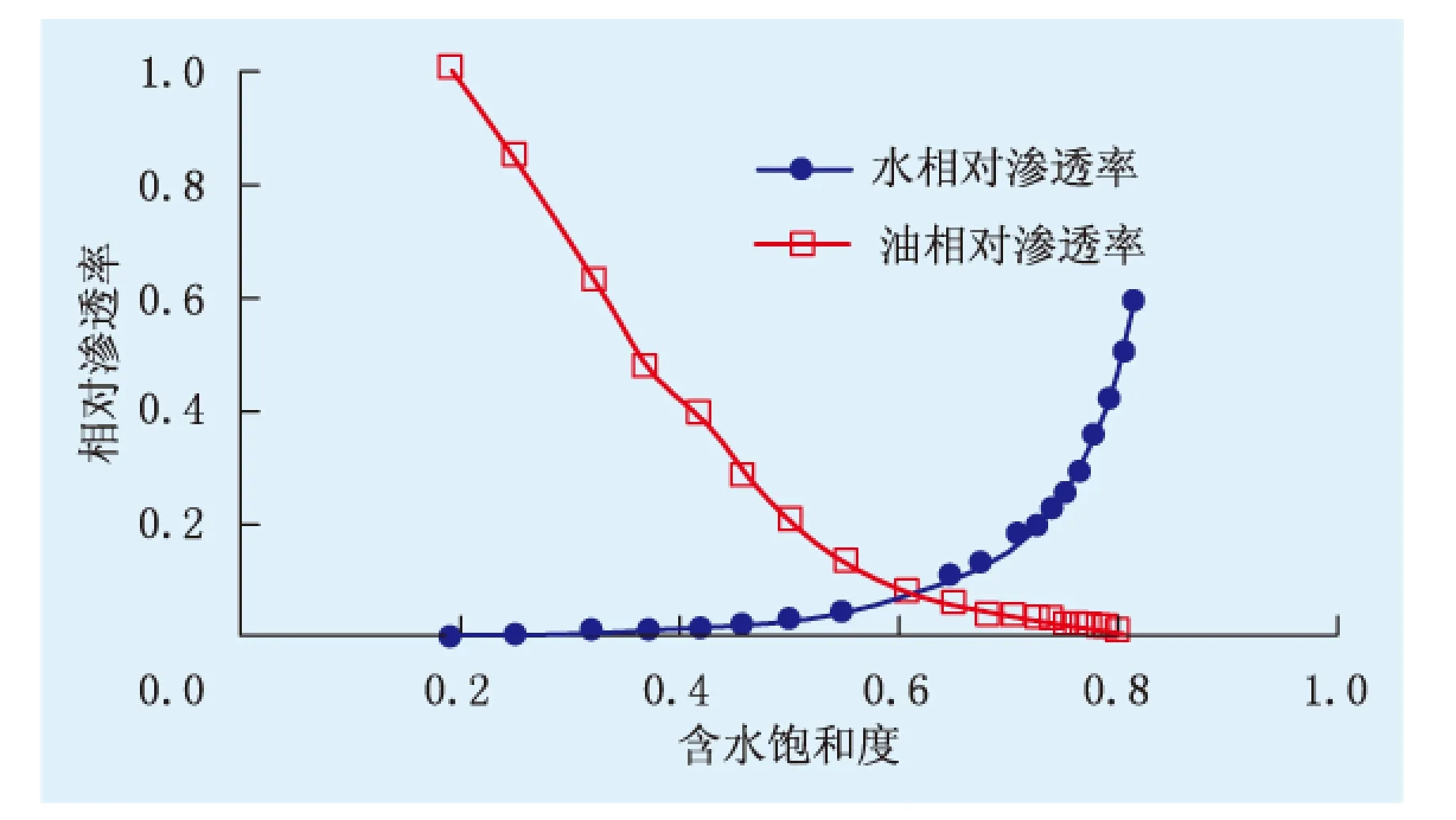

胜利油田某油藏,油藏埋深为2 120~2 150 m,平均渗透率为740×10-3μm2,平均孔隙度为0.238,油藏地下原油黏度为20 mPa·s,地层水黏度为0.5 mPa·s,目前综合含水率为94.5%,采出程度为29.8%。岩心驱替测试得到的油水相对渗透率曲线见图3。

图3 胜利油田某油藏相渗曲线

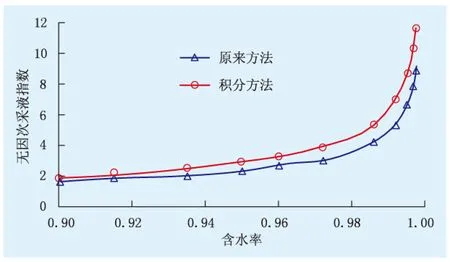

利用油藏基本资料,采用目前常用的方法式(8)和文中给出的积分法式(10)对无因次采液指数进行计算,计算结果如图4所示。

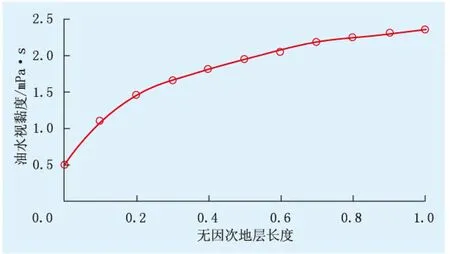

图4给出了高含水阶段(含水大于90%)的油藏无因次采液指数曲线。由图4可知,无论采用哪种方法,随油藏含水率的增加,无因次采液指数逐渐上升,尤其在含水率超过98%后,呈现陡峭上升的趋势,这种特征与油藏实际生产特征相符合。此外,在相同含水率条件下,积分方法计算的无因次采液指数比原来方法计算的采液指数高,最大差异达到30%。其原因为:原来方法计算无因次采液指数时,只考虑采液端(相当于生产井井底)的含水饱和度影响,而不考虑注采井间油水的分布影响。按照贝克莱驱油理论,从注水端到采液端,含水饱和度逐渐降低,含油饱和度逐渐上升,油水视黏度逐渐升高,渗流阻力逐渐增加。图5说明了注采井间油水视黏度的变化情况,无因次地层长度等于0时相当于注水端,无因次地层长度等于1时相当于采液端。如果将采液端的视黏度当作注采井间的视黏度,肯定会将渗流阻力扩大,计算出的无因次采液指数偏低。积分方法的实质是将整个注采井间的视黏度对距离进行加权平均得到的,该平均值要小于采液端的视黏度,因此,计算的无因次采液指数较高。从计算的原理看,积分方法更符合油藏开发实际,因此,推荐在高含水期计算无因次采液指数时,按照积分方法来进行计算。

图4 2种方法计算的无因次采液指数对比

图5 注采井间油水视黏度的变化曲线

3 结 论

(1) 采用一维两相水驱油理论,引入视黏度概念,给出了考虑注采井间油水分布差异的无因次采液指数计算方法。

(2) 考虑注采井间油水分布特征后,利用平均视黏度计算的无因次采液指数数值,在相同的含水条件下要高于目前常用方法计算的无因次采液指数,最大差异可达30%。

[1] 杨东艳.低渗透油田油井最高产液量计算方法探讨[J].内蒙古石油化工,2013,23(17):65-66.

[2] 陈明强,任龙,李明,等.鄂尔多斯盆地长7超低渗油藏渗流规律研究[J].断块油气田,2013,20(2):191-195.

[3] 张海燕,崔红红,周海峰.特高含水油田强化采液效果评价新方法研究与应用[J].石油地质与工程,2010,24(2):70-72.

[4] 王陶,朱卫红,杨胜来.用相对渗透率曲线建立水平井采液、吸水指数经验公式[J].新疆石油地质,2009,30(2):235-237.

[5] 黄小亮,唐海,王中伍,等.油藏极限含水率确定新方法[J].新疆石油地质,2008,29(5):629-630.

[6] 郭粉转,唐海,吕栋梁,等.低渗透油藏合理地层压力保持水平研究[J].特种油气藏,2011,18(1):90-92.

[7] 赵静,刘义昆,赵泉.低渗透油藏采液采油指数计算方法及影响因素[J].新疆石油地质,2007,28(5):601-603.

[8] 何岩峰,吴晓东,王云川,等.采液指数预测新方法[J].石油钻采工艺,2008,30(3):60-63.

[9] 陈曾伟,李克文.毛管压力对低渗透油藏渗流规律和开发动态的影响[J].辽宁工程技术大学学报:自然科学版,2009,11(S1):107-110.

[10] 张建国,杜殿发,候健,等.油气层渗流力学[M].2版.东营:中国石油大学出版社,2010:215-217.

[11] 姜汉桥,姚军,姜瑞忠,等.油藏工程原理与方法[M].东营:中国石油大学出版社,2006:61-69.

编辑 张耀星

20140808;改回日期:20150212

国家油气重大专项“整装油田特高含水期提高采收率技术”(2011ZX05011-002)

谷建伟(1971-),男,教授,1993年毕业于华东石油学院油藏工程专业,2005年毕业于中国海洋大学海洋地质专业,获博士学位,现从事油气田开发教学科研工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.019

TE349

A

1006-6535(2015)02-0078-03