德艺双馨艺术家中国艺术研究院博士生导师天津美术学院教授霍春阳 哲思书画家

2015-02-13

中国绘画如同中国诗词一般,讲究“言简意赅”“以少胜多”等,要求每一笔、每一线条、每一个点都要表现出丰富的内涵。

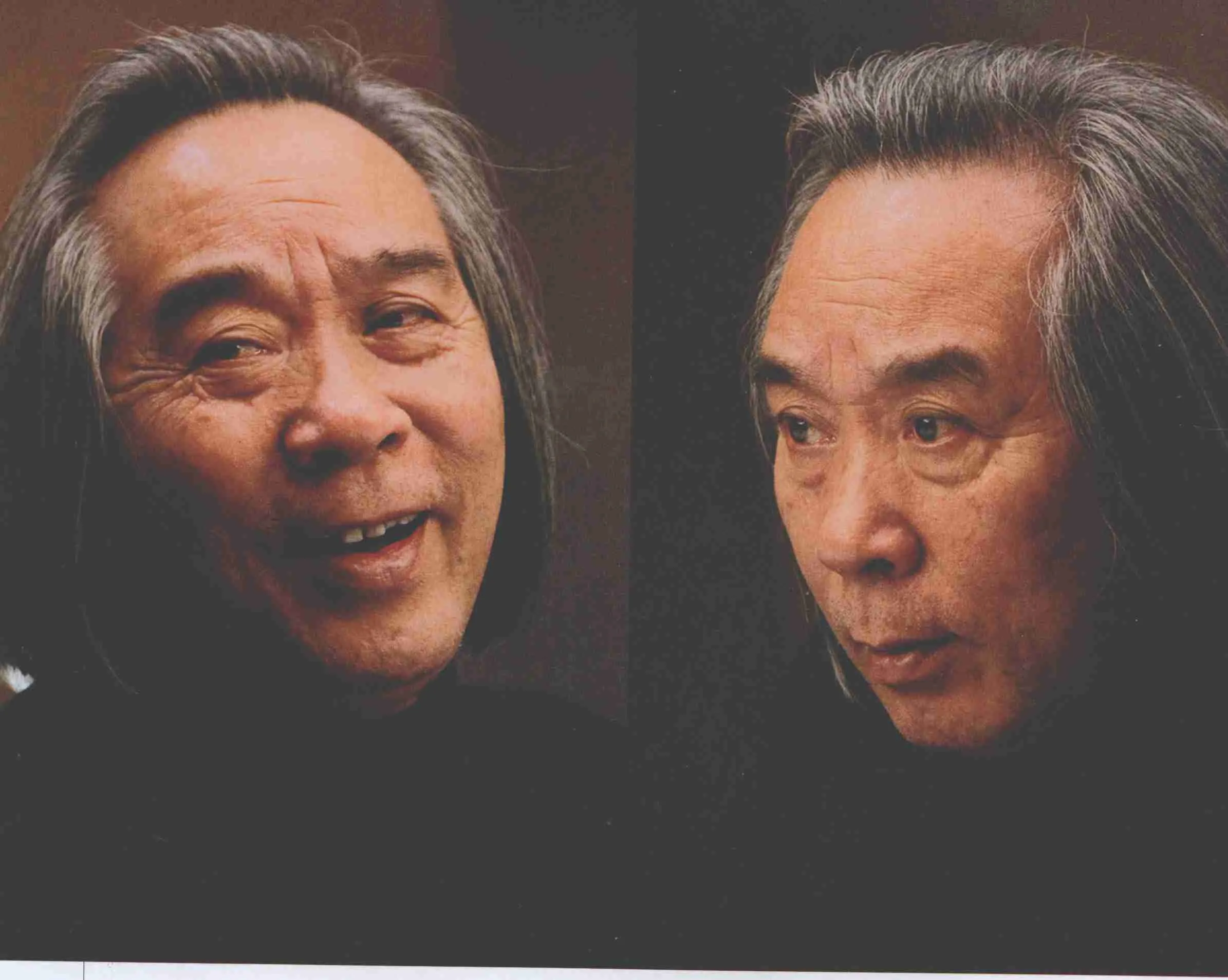

2014年8月26日,对于德艺双馨艺术家、中国艺术研究院博士生导师、天津美术学院教授霍春阳来说,是自己艺术人生中最值得特别留念的日子——这一天,他精心挑选的68幅作品,首次跨越海峡来到台湾,在台北举办了“含道应物——霍春阳书画展”。

霍春阳 简介

1946年出生于河北清苑县,1969年毕业于天津美术学院并留校任教至今。历任天津美术学院中国画系系主任、教授、硕士研究生导师。现任天津美术学院美术馆馆长、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、天津美术家协会副主席、大中华校区专家委员会委员、天津画院院外画师、天津青年美协顾问等职。荣获天津高校名师称号,1992年享受政府特殊津贴待遇。

同时,兼任美国内申大学特聘教授、博士生导师,清华大学美术学院、天津音乐学院、山西师范大学、烟台大学等高校客座教授,中国国家画院高研班教授,中国画学会创会理事,北京大学国学社专家顾问等。

其作品多次参加国内外大型美术展览并获奖。作品被人民大会堂、中国美术馆、北京图书馆、中国人民革命军事博物馆、首都机场、天安门城楼、毛主席纪念堂、钓鱼台国宾馆、北京饭店、中央电视台、天津艺术博物馆、深圳博物馆、山东省美术展览馆等单位收藏。曾多次到日本、美国、法国、德国、比利时、澳大利亚等国访问和举办画展。1997年,被中国文联、中国美术家协会评为“中国画坛百杰”之一。

出版多部著作及作品集,有《新闻人画家作品选集——霍春阳专集》《霍春阳的花鸟》《中国当代名家画集霍春阳》《名校名师——霍春阳写意花鸟》《霍春阳书法集——昭远堂书迹》等。

这位精于先贤圣哲、研于魏晋宋元,将博大精深的中华哲学思想深植于艺术作品之中,使其小小的书画作品能够见天地、道万物、参明理、得真谛的艺术大师,在开幕式致辞时则深深感言:

中华传统文化及哲学思想,是世界上任何一种文化都无法比拟的。而台湾在传承中华传统文化方面有其值得学习的独到之处。这次到台湾办展,就是要接受指教,一起与台湾朋友们交流,共同研究、传承、弘扬中华文化。

厚重而不骄扬,深邃而不轻移。这便是已近古稀之年被誉为“当代逸品”的著名国画家霍春阳。让我们一起走近他的艺术人生。

遇恩师勤奋走上学艺道

1946年4月,霍春阳出生在河北省保定市清苑县李庄一户没落的乡绅家庭,排行老四。也正是这一年秋,徐悲鸿接任北平艺专校长,在国画系推行素描教学,遭到李智超等教授的撰文反对,而霍春阳的恩师孙其峰当时也正在北平艺专学习。

霍春阳的祖父为晚清秀才,霍春阳出生时,家业已是败落,全家靠母亲勤俭维系生计。霍春阳依稀记得,开药铺的大伯家有个小花园,他当年就像鲁迅迷恋“百草园”一样,对里面的铁树、玫瑰、麦冬、车前子、桃树、梨树、葡萄等流连忘返、痴迷不已。为使这些美丽的生命能够永远留存绽放,他尝试着用笔来画。渐渐地,他爱上绘画,一如爱上那些花草一样。

1965年春,电影《地道战》剧组选取李庄为外景地。通过自己“照本宣科”地绘画,此时的霍春阳已“渐露尖尖角”。剧组美工就让他跑前跑后跟着帮忙,在学画速写、学画幻灯片中,技艺有了进步。这一年,霍春阳19岁。此后,有了“见识”的他,开始从农村走向城市。那时,每到周末,他都要骑车70余里到保定,在这座历史悠久、文脉渊深的名城里,如饥似渴地寻觅知识。幸运的是,在美术社,他结识了启蒙老师陈建功,先生送了他一套《芥子园画谱》。自此,霍春阳正式开始学习国画。

这年秋,霍春阳考取了河北艺术师范学院(天津美术学院前身)美术系,但由于天津市纺织局急需设计人员,他又被调剂到工艺系。此时,孙其峰已任河北艺术师范学院美术系主任。在校期间,正逢“文革”爆发,河北艺术师范学院宣布解散,选择少数教员组建“五七艺校”,由于分配意向取消,刚毕业的霍春阳有幸与孙其峰共同被留在了“五七艺校”。

历史造弄人,可也造就人。霍春阳就是被历史选中而造就的人之一。对于美术系主任孙其峰,霍春阳仰慕已久,这次能同留“五七艺校”,这分明是历史给他一次机会。无疑,霍春阳也抓住了这次机会。1972年,霍春阳拜师孙其峰。这一年,他26岁。“孙先生比我勤奋。我也只有以勤奋报答先生。”能跟随这样的名师学画,霍春阳万分荣幸。

在霍春阳当年宿舍的墙上,贴着鲁迅的一段话:“生命是以时间为单位的,浪费别人的时间等于谋财害命;浪费自己的时间,等于慢性自杀。”对于霍春阳,时间是以分分秒秒来计算的。记得当年,他在天津第二工人文化宫教“职工业余创作班”,来回路程两个多小时。他骑自行车,左手扶把,腾出右手练笔力,边骑边比画。在霍春阳的心中,勤奋就是他人生中离不开的第四餐。为编一本《百花谱》,他早出晚归,八开三十页的本子,一天画一本多,连公园花房的师傅们都认识了这位年轻的小伙,回来他就直奔孙其峰那里:验收、订正、改稿。那时的美院有一架藤萝,可谓“紫藤挂云木,林疑彩凤来”,他就从电工那里借来梯子,爬上去,一画就是两个小时。再之后,北京的颐和园、大觉寺,天津的北宁公园、西沽公园,山东的泰山、菏泽……无不留下了他勤奋的身影。

“一切从写生下手,从写生中获得画稿,从写生中长真本事。”对于绘画,霍春阳完全着了魔。但正因为有了这种勤奋、这种着魔,有了用孙其峰的话说“春阳画画用的纸,得用排子车往外拉”的日积月累,才有日后霍春阳的“一天一个样,一天一个台阶”,才有从“量”变到“质”变的飞跃,才有与恩师孙其峰合作完成的中国画《山花烂漫》——那一抹惊世骇俗的春色。

善思索《山花烂漫》定声名

1976年春,东岳泰山,乍暖还寒,霍春阳陪同孙其峰一起到此写生。山路崎岖,徒步前行。一到“后石坞”,凸现峰回路转,山崖石缝间突然蹦出一片黄色的精灵,煞是好看。在明媚的阳光下,只见一簇簇迎春花吐出艳丽的笑容,它们在冲寒,它们在探春,它们在寻找久违的生机……“春阳,你看这些迎春花多美。来,就给她们写生吧。”经老师孙其峰这么一说,霍春阳亦顿感眼前一亮,随即迅速拿起了手中的画笔……面对美极了的迎春花,霍春阳和老师沉醉其间,久久不愿离去……

2014年8月26日,“含道应物——霍春阳书画展”在台北举办

同年10月,神州“春雷”炸响,“四人帮”倒台,十年梦魇结束。此时,已回到天津的霍春阳,眼前依旧总是涌现出泰山的那片动人春色,他竭力渴望着把她们描绘出来……究竟画了多少张“迎春”,霍春阳早已记不清了。但他记得,一开始画出来,自己看着都不顺眼,接着再画、再画,慢慢地就有了点儿味道。忽然有一天,霍春阳感觉用藤黄画迎春花不明显,决定改用水粉。如何让洁白宣纸上的迎春花夺目耀人?他试着在宣纸背后衬上一层黄色,正面再用墨笔勾,双勾太死板,改用松勾。一下子,写意的效果顿现,迎春花跃然纸上。

当面对这栩栩如生的明丽的迎春时,老师孙其峰沉思片刻,抓起大笔,蘸好墨汁,用没骨法挥洒起来。巨石沉沉,一浓一淡,映衬花后,浑然天成。题款时,“山花烂漫”四字隶书,孙其峰写得更是沉稳厚重。而后,“春阳其峰合作”短短六字落款,又让三十出头的春阳心里一动:孙先生的美德处处可见,没有动过笔的字画一律不挂名。他经常说:只能扶持年轻人,不能掠人之美。

霍春阳没想到,就是老师这点睛之笔和谦虚美德,使得他的艺术人生中第一次迎来了灿烂的时代。如果说“四人帮”的倒台,中国人民迎来了“第二春”,那么,《山花烂漫》为他霍春阳迎来了人生的“第一个春天”。

1977年2月,霍春阳31岁,他和老师孙其峰带着《山花烂漫》,参加中国美术馆举行的“庆祝粉碎‘四人帮’伟大胜利——全国美术展览会”。六尺的画作在展览会上十分抢眼,绚丽的迎春花灿烂绽放,一如黝黑的山崖间,黄灿灿的迎春花冲破隆冬的藩篱,伸展春息的枝条,似龙须、似凤尾,渴望着爆发,期盼着怒放,向世界昭示着“一个新的时代终于来了”。

主持美协工作的华君武高度评价:“过去只画小品,如今迎春画成这么大,不简单。把花卉与山水结合起来,也十分得体。”

根据深层地热资源勘探工程NS-A地热井施工组织设计的设计要求及对组合测井资料的综合分析,经综合研究分析,确定该地热井取用中新统红柳沟组下部及渐新统清水营组级石炭系上部热储,确定取水段为1594.75~3167.11 m。止水位置确定在1555.84~1558.31 m、1559.11~1571.58 m。

随后,《山花烂漫》被中国美术馆收藏。紧接着,迎春花开满天下,作品被各大报纸和杂志频繁刊登,机场、火车站、地铁、宾馆等公共场所更是“迎春”满地。1979年,天津美术出版社创刊的中国画期刊命名为《迎春花》,而创刊号的封面就是这幅《山花烂漫》……

《山花烂漫》获得了巨大成功,其社会文化价值远超艺术文化价值,这幅著名的“迎春花”,是“文革”结束以后,被压抑许久的集体审美情愫,温和而又集中的体现。画面中,充溢着浓得化不开的真情厚意,中国画旧有的本体语汇融汇着对生命的真诚讴歌,被运用得自然贴切。

霍春阳由此声名鹊起。

得师助笔墨中间悠自由

1978年,文化部组织“中国画创作组”(后发展为中国画研究院、国家画院),霍春阳与孙其峰一同被华君武推荐入组,与陆俨少、叶浅予、黄胄、娄师白、崔子范、黄永玉、李苦禅、吴作人、李可染、许麟庐等著名画家入京。

在诸多功成名就的前辈面前,霍春阳是最年轻的一个。

“没别的,只有悉心观察,虚心求教,难得的机会必须要抓住不放。”恩师孙其峰将霍春阳介绍给李苦禅,并不忘给予点拨。霍春阳更是铭记在心,勤奋苦学。苦禅先生画一张,霍春阳便模仿一张。

许麟庐画牡丹。只见他蘸了两滴水在砚台里,拿起墨研了起来,几乎把水研干。这时,老先生拿起湿笔在砚台里扫了两下,猛地下笔到宣纸上……“啊!那墨色太棒了。”这一真传,霍春阳“偷”来了。他风趣地谓之:驴粪蛋蘸芝麻。“用湿笔蘸墨,薄薄一层,笔走得慢,让墨渗下去,效果就出来了。”

……

创作组的学习和实践活动空前活跃,使霍春阳大开眼界。他随诸多名家为钓鱼台国宾馆、人民大会堂、首都机场等单位作画。这期间,霍春阳的思想也开始不断活跃,逐渐不满足于现状,一种萌动诱使他越来越专注于对作为绘画本体的形式语言的探索。

1979年,《美术》杂志第5期发表了吴冠中的《绘画的形式美》一文,连同其另一篇题为《内容决定形式》的文章,遭到冯湘一、江丰等人的强烈反驳,掀起了美术界关于绘画形式语言长达5年的论争,最终发展成为85美术新思潮。

面对论争,霍春阳以一种冷静的态度旁观于这场辩论;面对前卫的美术思潮冲击,中国画何去何从?他用自己的创作实践表达着自己的理解和立场。从他这个时期的创作来看,无论是其“少字数”的现代书法,还是撕破了物象真实形象的国画作品,都充满了现代形式构成的意味。所不同的是,他始终没有放弃对笔墨内质的迷恋。

1987年,由时任荣宝斋出版社编辑的边平山与河北美术出版社编辑季酉辰发起,一批有志于坚守本土文化价值的画家组织的“南北方九人展”亮相津门。此时,已是天津美术学院国画系主任的霍春阳是坚定的支持者,天津美术学院展览馆为展览提供了场地,100余张画作陈列于此,“新文人画展”雏形初现。

霍春阳更是积极的参与者,“我们只想自卫,没想反击谁。我们这些人,低头读书,抬头作画,没那闲工夫今天批这个,明天捧那个。争争斗斗的事挺烦人。在当时那种环境下,敢组织这样的画展是需要勇气的,天津就我一个人参展,敢参加画展也是需要勇气的”。

除霍春阳外,参展的田黎明、刘进安、方俊、常进、边平山、季酉辰都成为日后“新文人画”的主要成员及中国画名家。

1984年,霍春阳创作的又一精品参加了第六届全国美展并获奖,那就是《林间》,作品得到了王朝闻等专家学者的一致赞誉,《中国画》杂志则将《林间》发表于封面,画坛上又泛起了不小的波澜。

《林间》的成功要感谢的是一枚普普通通的石子。1982年,天津美术学院萧朗教授组织霍春阳等青年教师到桂林七星岩公园举办画展。漓江岸滩,烟雨朦胧,霍春阳随手拾起一枚顽石。石上的纹理浑然天成,他若有所思,将其装入行囊,带回书房,长久注目。从那自然的纹理中,霍春阳读出了一种天籁般的律动和交响。而《林间》的灵感正是来源于此,笔意纵横,穿插交错,意气天然,点、线的挥洒飘飘落落。

通过《林间》的创作,霍春阳体悟到前所未有的意象,游离于物我之间,介入天地的虚空,实现心斋的澄净与空明。此后的霍春阳,无论是如盖的荷叶,还是似梭的游鱼,形象与笔墨都悠然自在,渗透着一种优雅的灵气。

霍春阳与两岸嘉宾合影留念

求知渴十年苦读内外修

早在1982年,霍春阳就在河北邢台完成了平生第一次个展。1983年,他又先后在青岛、保定、秦皇岛举办了个人画展,并获得一致的好评和关注。

1989年,霍春阳参加了由中国艺术研究院美术研究所主办的第一次“中国新文人画大展”,并此后成为历届“新文人画展”的参与者。

尽管理论界对“新文人画”持不同的态度,但每年举办一次画展的现实,以及参展画家日后大多成为当代中国画坛的代表画家来看,“新文人画”已成为20世纪90年代中国美术界的重要现象和美术团体。

1996年,《新文人画家作品精选集·霍春阳专集》(二十世纪下半叶中国画家丛书)由河北美术出版社出版发行,这居然是霍春阳的第一本个人画集,而且是在主编陈绶祥作序并一再劝说下才同意出版的。

这一年,霍春阳50岁,已“知天命”。此前,面对各种出版社的约稿,他都婉言谢绝了,他说“自己的艺术尚未成熟”。

1997年,霍春阳被文化部、中国文联、中国美术家协会评定为“中国画坛百杰”之一。

展览、获奖、专著、教学、访谈、交流……“游于艺”的霍春阳,生活慢慢变得繁忙起来。

“勤于练笔,是画家的本职;另一个‘勤’我没有忽略,那就是勤思。”面对着荣誉和辉煌,霍春阳的冷静缘于多年来自己的独立思考,他常说自己是一个身动而心静的人,坚守着《论语》“君子不受外物所牵”的古训。

霍春阳所谈所想所感中,经常引用的典籍就是《论语》。那是他在“文革”中偷偷读的,却终生难忘。这本“半部治天下”的“封建糟粕”为年轻的画家开启了一个前所未有的精神世界。

孙过庭《书谱》中说:“盖有学而不能,未有不学而能者也。”画内如此,画外同样亦然。“画者,文之极,画品的高下,直接取决于画家素养的多寡。学习中国画不能单纯地为学画而学画,一定要注重对人综合素质的培养。”霍春阳深感自己在“底蕴”上的不足,他要内外兼修。

1984年,由北京大学汤一介教授等发起成立的“中国文化书院”,成为新中国成立后最早兴办的纯民间学术文化团体之一。1987年,书院第一次主办了为期三年的“中西文化比较学习班”,霍春阳成为其中的一分子。

课堂上,冯友兰、梁漱溟、季羡林、张岱年、陈鼓应、任继愈等著名学者的风范,至今犹在霍春阳的眼前耳畔。尤其是,梁漱溟的“中国文化要义”及陈鼓应解读老庄的课程,都成为他成人修艺的思想基础。

1989年,霍春阳以优异的成绩在学习班结业。而后,他又马不停蹄地加入了中国艺术研究院组织的“中国文化学习班”。

求知若渴,是那时霍春阳的真实写照,他在“学”上的勤不亚于在“画”上的勤。

回到天津,霍春阳拜访了大儒吴玉如先生。当时,吴玉如正在友谊宾馆,身体虚弱,但还是躺在床上与热心求教的他说了一个多小时,谈自己的求学经历,读书经验,最后嘱咐他回去一定认真读《论语》《孟子》《后汉书》。

与大儒一夕相对,霍春阳如沐春风。“传统文化的沃土滋养了中国画,国画的‘根’在这里。我自己为之献身的国画只有在传统文化的阳光雨露下才能茁壮成长”。

“恶补”的这十年,各种诱惑不时纠缠着霍春阳:到某大城市举办展览,去欧洲发展,笔会正等着你……霍春阳都一一婉拒了。

通大道著手成春远名扬

2006年,已进耳顺之年的霍春阳从工作岗位上退了下来,不再担任天津美术学院国画系主任的职务,然而,他并没有离开自己热爱的美术教育事业,在研究生、本科生甚至进修生中都开设课程,孜孜以求,不知疲倦。数十年的教育生涯,桃李满蹊,他的许多学生也已成为当代中国画坛的名家。2008年,天津市高教委为表彰霍春阳在美术教育上的成就特授予其“天津教育名师”的称号。2010年9月15日,霍春阳传统艺术研究会于中国书画创作基地创建。

有感于早年求学的艰难,霍春阳除了学院的美术教育之外,更热衷于向社会传播中国传统美术文化的理念及技法。2000年,霍春阳参与录制中央美术学院组织的名家、名教授经典教学系列片《写意花鸟技法与创作》;2007年,中国教育电视台拍摄并反复播出霍春阳写意花鸟画系列教学片;2010年,他受聘国家画院成立工作室招收学员……

与此同时,近年来,霍春阳书画作品展在大江南北各地纷纷与观众见面,并辐射世界各地,“静虚通大道——霍春阳书画展”“一花一世界——霍春阳新春花鸟画展”“造化在手——霍春阳传统艺术研究会首届优秀作品展”“含道应物——霍春阳书画展”“著手成春——霍春阳作品展”“大道无为——霍春阳、刘贞麟、乔雁师生作品展”等一个个展览让人们对这个与众不同的中国大写意花鸟代表画家之一霍春阳更加刮目相看;

以霍春阳名字命名的相关教学及学术机构亦相继创建,如霍春阳传统艺术研究会、清华美院霍春阳传统绘画研究室、北京凤凰岭霍春阳工作室、北京荣宝斋霍春阳工作室、北京霍春阳画苑等;

而出版的专著可谓与人等高。由文化部艺术司、中国影视音像交流协会、影视传播中心、北京诺基亚经济文化发展公司联合出版发行的《中国画名家技法——霍春阳》系列光盘。由中央美术学院出版名家、名教授经典教学系列片《写意花鸟技法与创作——霍春阳》,光盘由中国广播音像出版社出版发行。天津电视台拍摄播出大型系列书画专题片《书画英华·霍春阳的艺术境界》。由荣宝斋出版社出版《霍春阳画集》,等等。

如今,面对社会的纷繁复杂,面对商业的追名逐利,成功了的霍春阳总是淡然一笑。他在自己的画室墙上挂上“一得楼”三个大字,他在《春阳九辨》中这样思索艺术的真谛——

“‘抱常而守一’是本民族引以为骄傲的理念,是无可改变的一种永恒真理。古人说‘天不变,道亦不变’是言道即天道,道与天地同在,所谓‘始终如一’者是也。一是本来状态,朴素、博大、无边,非今日、明日之士所能企及或变革,从此意义上讲,我们应以毕生精力投入到修炼这个‘一’上,即传统文化永久不变的精神内涵,以期修行到与万物同体。”

古人云:“笔以立其形质,墨以分其阴阳。”霍春阳的笔墨,是其从艺几十年的人生感悟。“守一”使他心沉,“守一”让他心安。