应聘者在人格测验中作假的反应过程:基于工作赞许性的眼动证据

2015-02-05徐建平陈基越李文雅

徐建平 陈基越,2 张 伟 李文雅 盛 毓

(1北京师范大学心理学院,应用实验心理北京市重点实验室,北京 100875)

(2中国建筑股份有限公司基础设施事业部,北京 100044)

1 引言

在人事选拔过程中,作假被认为是应聘者为提高雇主录用的可能性而故意歪曲作答的倾向(Goffin& Boyd,2009; Levashina & Campion,2006)。在选拔的各个环节,如履历信息筛选、心理测验施测以及面试中(Breaugh,2009; Huffcutt,van Iddekinge,&Roth,2011) 都会出现作假行为。应聘者在完成人格测验时的作假行为,也一直是该领域关注的重点问题(Griffith,Malm,English,Yoshita,& Gujar,2006),但有关其作假的反应过程一直还存在着争议。

早期研究者将作假看作是一种普遍存在的社会赞许性反应(Ellingson,Sackett,& Hough,1999)。但与基于社会赞许的普适性的作假行为不同,部分研究者主张人事选拔中的作假是一个特异的情境性行为。有学者通过研究证明了社会赞许性并不是人事选拔中影响人格测验分数与效度的变量(Ones,Viswesvaran,& Reiss,1996)。也有研究者把作假等同于印象管理,主张在人事选拔中使用印象管理量表来测量作假(Barrick & Mount,1996)。但有研究者指出印象管理与人格测验分数的相关达到 0.30以上,对作假的测量效果并不理想(Rosse,Stecher,Miller,& Levin,1998)。Sackett (2011)将受测者分数的变异划分为诚实分数、情境性偏差、一致的错误自我感知、情境性自我欺瞒、跨情境的印象管理、情境性的有意作假六个部分,并认为“情境性有意作假”反映了作假的真实内涵。近期一些研究者认为,作假发生在人事选拔情境中,应聘者会按照所应聘工作的期望标准来进行作答,倾向于向招聘方表现出一种“优秀员工”的形象,这是一种工作赞许性反应,它既不是纯粹的印象管理,也不是单纯的社会赞许性反应(Bradley & Hauenstein,2006;Mueller–Hanson,Heggestad,& Thornton,2006)。

有研究者认为,个体在作答自陈式测验时会经历这样几个认知过程:(1)解释题目; (2)检索相关信息; (3)基于检索到的信息提出判断; (4)将判断映射到题目选项上并做出选择(Tourangeau & Rasinski,1988; Holtgraves,2004; McDaniel & Timm,1990)。一些研究者也试图通过比较诚实和作假回答者的题目反应潜伏期来说明人格测验作假的反应过程(Hsu,Santelli,& Hsu,1989)。题目反应潜伏期就是从呈现一个题目到作答该题目所花费的时间,通过考察它可以帮助确定作假时的反应过程。

目前,研究者关于作假反应过程的解释存在明显冲突,主要有3种观点。

自我图式模型(self–schema model)认为,人格测验中作假回答者的反应过程要比诚实回答者更加复杂,是一个自我参照的过程。之前关于作假的研究认为说谎相比于说出真相是一个认知更加复杂的任务(Zuckerman,DePaulo,& Rosenthal,1981),会引起更高的认知负荷(Vrij,Edward,& Bull,2001)。Holtgraves (2004)也发现过多地关注社会赞许性会引起更长的反应潜伏期。在 DePaulo等人(2003)的元分析中,发现作假与延长的反应潜伏期有关。Tourangeau和Rasinski (1988)对此的解释认为,作假时要经历一个编辑的过程,要将答案与社会赞许性进行比较。McDaniel和Timm (1990)也认为相比于诚实作答,在项目上作假会花费更长的时间,因为在作答过程中作假会包含一个额外的步骤,就是参照自我图式去制定作假的决策:当诚实作答与理想的形象相一致时不需要作假,当诚实作答与理想的形象不一致时则需要作假。而有研究指出自我图式与诚实作答不一致时,作答时间要显著长于自我图式与诚实作答一致时所花费的时间(Popham& Holden,1990)。Holtgraves (2004)也发现过多地关注社会赞许性会引起更长的反应潜伏期。总而言之,人格测验作假的反应过程相对于诚实作答更加复杂,反应潜伏期更长。

语义加工模型(semantic–exercise model)认为,人格测验中作假回答者的反应过程要比诚实回答者更简单,是一个纯粹的语义加工过程。Hsu等(1989)与 Holtgraves (2004)指出,相对于诚实作答过程,作假包含了更多的简单反应过程,它并没有经历个体作答自陈式题目时要经历的全部认知步骤。他们认为诚实作答者对题目的解释要参考检索到的有关自身的信息,而作假者对题目的解释则纯粹基于语义解释,因此该过程的反应潜伏期更短。Holden,Wood和Tomashewski (2001)的研究也发现限制作答时间并不能阻止人们作假。Hsu等人(1989)的研究结果也证实了这一观点,即作假者的反应潜伏期要短于诚实作答者的反应潜伏期。

图式采择模型(adopted–schema model)认为,测验题目受社会赞许时,人格测验中作假者反应过程比诚实回答者更加简单,而题目不受社会赞许时反应过程比诚实回答者更加复杂。该模型指出,作假者和诚实回答者的作答反应过程相似(Holen &Kroner,1992)。两种作答过程都包括了判断题目测量的人格特质与作答者采择的图式的关系。诚实作答者需要判断题目测量的人格特质与参照自身的信息,即自我图式的关系是否一致; 作假者则需判断题目所测量的人格特质与理想形象,即采择的作假图式的关系是否一致。当作假者采择的作假图式与题目测量的人格特质相一致,即题目测量的人格特质受社会赞许时,更容易作答,反应潜伏期更短;反之,作答更困难,反应潜伏期更长(Holden et al.,2001)。一些研究也验证了这一模型(Brunetti,Schlottmann,Scott,& Hollran,1998; Holden &Kroner,1992)。

以上 3种模型相互矛盾,但都得到了研究验证。需要注意的是,在关于人事选拔中人格测验作假过程的研究中,研究者认为应聘者的作假行为更多地是受工作赞许性影响而不是社会赞许性(Bradley & Hauenstein,2006; Mueller–Hanson et al.,2006),这 3种模型均是基于社会赞许性提出来的,而非工作赞许性。且图式采择模型只将题目的赞许性分为受赞许和不受赞许两种,并没有考虑到一些人格测验题目其实与赞许性相关并不高,而在这类题目上,诚实作答与作假作答的差异,有没有可能就是造成以上3种模型互相矛盾的原因?基于先前的研究假设,是否存在另外一种基于工作赞许性的反应过程模型呢?这是本研究要探索的内容。

关于人格测验作假反应过程的量化研究,以往大都是采用作答反应及反应潜伏期指标研究。近期,van Hooft和Born (2012)通过眼动追踪技术对应聘者在人格测验中作假的反应过程进行了研究,发现在受社会赞许和不受社会赞许两类题目上,作假均导致了更短的反应潜伏期,更少的眼动注视点,同时也发现作假被试更多地关注极端选项,支持了人格测验作假的语义加工模型。但如上所述,该研究基于作假是一种社会赞许反应这一前提假设,题目也只分为受赞许、不受赞许两类。本研究拟采用眼动追踪技术,使用作答反应、反应潜伏期、眼动等指标,依据工作赞许性将人格测验题目分为受工作赞许、不受工作赞许和无工作赞许性三类,研究应聘者在人格测验中作假的反应过程。上述3种模型中,自我图式模型和语义加工模型相互矛盾,而图式采择模型实际是前两种模型的综合。在受社会赞许题目上,作答过程符合语义加工模型; 在不受社会赞许题目上,作答过程符合自我图式模型。本研究拟依据图式采择模型的思想,采用一种混合思路,在3种不同赞许性题目上,综合并改进前人的理论模型,认为在受工作赞许题目上,作答过程符合自我图式模型; 在不受工作赞许题目上,作答过程符合自我图式模型; 无工作赞许性题目上,因为题目描述的特质与工作情景无关,可能不需要作假,因此诚实作答情景和作假作答情境下的作答过程没有差异。综上所述,提出如下研究总体假设和具体假设。

总体假设:相比于诚实作答,作假作答在受工作赞许的题目上的反应过程更简单,在不受工作赞许的题目上的反应过程更复杂,无工作赞许性的题目,被试在选拔与诚实两种情境下反应过程相似。

假设1:作答情境和题目工作赞许性程度对作答反应潜伏期有显著影响。相比于诚实作答,作假作答在受工作赞许的题目上反应潜伏期短,在不受工作赞许的题目上反应潜伏期长,在无工作赞许性的题目上两者的反应潜伏期无显著差异。

假设2:作答情境和题目工作赞许性程度对题目注视点数量有显著影响。相比于诚实作答,作假作答在受工作赞许的题目上的注视点少,在不受工作赞许的题目上的注视点多,在无工作赞许性的题目上两者的注视点无显著差异。

假设3:作答情境和题目工作赞许性程度对注视点位置有显著影响。相比于诚实作答,作假作答在受工作赞许或不受工作赞许的题目上在测量量尺极端选项上的眼动注视点多,在无工作赞许性的题目上两者在各选项眼动注视点无显著差异。

假设4:作假情境下阅读完题干后眼睛注视点会更多地直接移动到测量量尺的极端选项上。

2 方法

2.1 被试

样本 1,评定大五人格量表(BFI-44)题目的工作赞许性。北京某大学本科、研究生中有求职经历的毕业生50名。其中,本科生8名,研究生42名,平均年龄24.1岁,其中男性17名,女性33名。

样本 2,完成眼动实验。北京某大学本科、研究生中有求职经历的毕业生50名。其中,本科生4名,研究生 46名,平均年龄 24.3岁,其中男性 19名,女性31名。在正式研究开始前,询问并剔除应招募前来参加实验的候选人员中有色盲、斜视、色弱、高度近视、具有优势眼且左右眼差异很大等可能影响记录结果因素的那些被试。对于矫正视力正常的被试,先进行练习实验,若练习实验中眼动模式正常,则进入正式实验; 若被试优势眼差异不大或被试不知自己是否有优势眼,则进行眼动校准,校准结果若显示左右眼差异依旧很大则不能进入正式实验。

2.2 实验设计

采用单因素被试内实验设计,把人格测验作答的情境分为诚实作答情境和作假作答情境两种,并通过指导语诱发两种作答情境。

2.3 工具

大五人格量表(Big Five Inventory,BFI-44)。是由John,Donahue和Kentle (1991)编制的用来测量人格五因素的自陈式人格量表。它包括44道题目,其中外倾性、神经质维度各包含8道题目,宜人性、尽责性维度各包含 9道题目,开放性维度包含 10道题目。

检验自变量操作效应的题目。用来检验指导语的操作效应,选自van Hooft和Born (2012)的研究,题目为:“你完成了相同的测验两次,在这两次中你给出的答案多大程度上是相同的或不同的?”选项从 1到 5依次表示“很大相同、大部分相同、无法确定、大部分不同、很大不同”。

智力测试题。选自门萨智力测验,共6道题目。这些题目和施测形式类似于瑞文推理测验题目,主要用于测查不同年龄人群的一般智力。在本研究中,用作人格测验两次施测间的干扰任务。

2.4 仪器

Tobii 120型眼动追踪仪,采样率120 Hz。眼动仪屏幕刷新率为 60 Hz,分辨率 1024×768,主机DELL490,实验材料采用该设备配备的系统程序Clearview 2.0软件呈现。正式实验中眼动仪采用双眼平均记录法记录两只眼睛的眼动指标。

2.5 程序

第一步,评定BFI-44题目的工作赞许性。采用团体施测形式,要求样本1中的被试按照下面的指导语对BFI-44的44道题目进行工作赞许性评定:“请根据您的经验判断,对于大多数工作岗位而言,下列描述的行为哪些受赞许?哪些不受赞许?每道测验题目后面的量尺分别为–2,–1,0,1,2,其中–2表示不受赞许,0表示无赞许性,2表示受赞许,请根据您自己的看法,在对应的数字上画圈。”被试在5点李克特式量表上进行评定,按照绝对得分对赞许性评定结果计分。将–2~2得分区间划分为三等份,计算各题目平均得分,按照平均分把题目划分为三类,–2~–0.67分之间的题目归为不受工作赞许的题目,包括 4、8、12、18、19、23、27、29、31、37、39、43,共12题,这些题目描述的人格特质被认为在工作情境中不被赞许; –0.67~0.67分之间的题目归为无工作赞许性题目,包括 1、2、6、14、21、30、41、44,共 8题,这些题目描述的人格特质被认为与工作情境赞许性没有关系; 0.67~2分之间的题目归为受工作赞许的题目,包括3、5、7、9、10、11、13、15、16、17、20、22、24、25、26、28、32、33、34、35、36、38、40、42,共 24题,这些题目描述的人格特质被认为在工作情境中是被赞许的。

对于赞许性评定的计分方式,研究者采用了不同方法,Paulhus (1991)编制社会赞许性均衡量表时,只选择被试在极端选项上做选择的题目作为赞许性两端的题目; 骆方等人(2010)在编制作假量表时,则根据赞许性得分排序,选择前后各30%的题目作为赞许性两端的题目。本研究与以往研究的不同之处在于考虑到了无赞许性题目,因此所有 44道题目都要按赞许性程度区分,分类时没有按照比例或分布划分,而是根据每道题目的绝对得分进行分类,类似于 Paulhus的方法,计算各题目平均得分,按照平均分对题目分类。

第二步,要求样本 2被试在眼动实验室施测BFI-44,眼动仪屏幕垂直于桌面放置,被试端坐于眼动仪屏幕前方约60 cm处,头部通过眼动仪头托保持固定,被试视线与眼动仪屏幕垂直,眼动仪记录被试完成 BFI-44的作答反应、反应潜伏期和眼动指标。

为平衡实验顺序效应,随机对样本2的50名被试分组,每组25人。第一组25名被试先施测诚实情境指导语的人格测验,指导语为:“这是一个调查大学生人格状况的研究。人格测试题目答案无好坏之分,请根据自身情况,真实作答。判断自己与对应描述的符合程度,并在小键盘上按相应的数字键作答。你的测试数据仅用于研究,并将严格保密。请放心作答。研究结束后我们可以向你反馈详细的人格测验结果报告,以帮助你更全面清晰地认识自己。如有需要,请在试验结束后联系主试并留下你的邮箱地址。”

第三步,第一组被试完成6道一般智力测试题目,然后休息15 min。

第四步,给第一组被试施测作假情境指导语的人格测验,指导语为:“假设你正在应聘某国有企业人力资源岗位,现在即将进行人格测试。请把你自己当作一名对这份工作特别期待的求职者,你的作答结果直接决定能否被录用,请表现出你自己与人力资源岗位最匹配的人格特征,以获得录用的机会。请在每道题目下面的5个选项中选择最适合的选项,并在小键盘上按相应的数字键作答。人格测验结束后,招聘机构会对所有参与者的人格测试成绩按照与人力资源岗位的匹配程度排序,排名前5%的参与者将获得录用机会,并赢得 50元额外现金奖励。”

第二组被试在第二步和第四步人格测验施测情境的顺序与第一组相反。先施测作假情境指导语的人格测验,之后完成 6道一般智力测验题目,休息15 min后,最后施测诚实情境指导语的人格测验。

3 结果

3.1 指导语操作效应检验及BFI-44内部一致性信度

检验指导语的操作效应,结果显示无被试选择“很大相同”和“无法确定”这两个选项,3名被试(6%)选择“大部分相同”,31名被试(62%)选择“大部分不同”,16名被试(32%)选择“很大不同”。在两种情境下作答时,对选项的评定没有被试选择“很大相同”,可以判定指导语操作有效(van Hooft & Born,2012)。

检验 BFI-44的内部一致性信度,结果显示外倾性、宜人性、责任心、神经质、开放性五个维度在诚实情境下的 α系数依次为 0.88、0.80、0.80、0.82、0.79,在作假情境下的 α系数依次为 0.63、0.72、0.90、0.78、0.76。α系数都达到了测量学要求,测验结果具有较高的可信度。

3.2 BFI-44在两种作答情境下维度分数差异检验

计算每名被试在诚实、作假两种情境下BFI各分量表的作答平均分,结果如表1所示。对BFI-44的5个分量表平均分进行多元方差分析(MANOVA),结果显示在诚实、作假两种情境下,被试作答分数有显著差异(F

(5,45) = 29.90,p

< 0.001,偏η=0.77)。随后的配对样本t

检验结果(见表 1)显示在BFI-44的5个维度上,作假情境的平均得分显著高于诚实情境的平均得分,效应量d

的绝对值在0.84~2.25之间。结果也证明作假情境指导语有效。同时,根据效应值d

的大小,可以看出,在责任心和神经质两个维度上,两种情境下得分差异效应最大。

表1 诚实与作假两种情境下作答分数配对样本t检验

3.3 作答反应潜伏期

表2呈现了BFI每个维度题目以及总量表题目反应潜伏期的平均数和标准差。配对样本t

检验显示,对于所有题目,作假情境下的平均反应潜伏期要比诚实情境下的平均反应潜伏期快 0.85 s,差异显著(t

= 5.82,p

< 0.001,d

= 0.85)。在外倾性维度上,两种情境下的题目平均反应潜伏期差异呈边缘显著(t

= 1.83,p

= 0.074,d

= 0.30)。在其它4个维度上,两种情境下的题目平均反应潜伏期差异均显著,作假的反应潜伏期短于诚实作答。

表2 诚实与作假两种情境下反应潜伏期配对样本t检验

通过重复测量方差分析,比较诚实、作假两种情境下不同工作赞许性题目上的作答反应潜伏期。被试内变量为作答情境,分为诚实与作假两个水平,题目工作赞许性程度分为受工作赞许、不受工作赞许、无工作赞许性三个水平。结果显示,作答情境主效应显著,作假情境下题目平均作答反应潜伏期显著小于诚实情境下题目平均作答反应潜伏期(F

(1,49) = 11.85,p

< 0.01,偏η= 0.195); 题目工作赞许性程度的主效应显著(F

(2,98) = 39.65,p

< 0.001,偏η= 0.447)。事后检验结果显示,对于无工作赞许性的题目,其平均反应潜伏期显著长于不受工作赞许题目平均反应潜伏期(p

<.001)和受工作赞许题目平均反应潜伏期(p

< 0.001); 作答情境和题目工作赞许性程度的交互作用显著(F

(2,98) = 21.55,p

<0.001,偏 η= 0.305)。简单效应检验发现,在受工作赞许题目(p

<0.001)和不受工作赞许题目(p < 0

.001)上,诚实情境下的平均作答反应潜伏期显著长于作假情境下的平均作答反应潜伏期,在无工作赞许性题目上,诚实情境下的平均作答反应潜伏期长于作假情境下的平均作答反应潜伏期,差异边缘显著(p

=0.057)。假设1得到部分验证。3.4 眼动指标

3.4.1 题目平均注视点

被试在诚实、作假两种情境下,每个题目的注视点平均数及标准差分别为6.43 ± 2.00和5.80 ±1.70。配对样本t

检验结果显示,诚实情境下,题目的平均注视点显著多于作假情境下题目平均注视点(t

= 2.68,p

= 0.01,d

= 0.34)。这一结果与题目平均反应潜伏期结果一致,整体上看,相比于诚实作答,作假作答的认知需求更少。通过重复测量方差分析,比较诚实、作假两种情境下不同工作赞许性题目上的眼动注视点平均数量,结果显示,作答情境主效应不显著(F

(1,49) =0.81,p

= 0.374,偏η= 0.016); 题目工作赞许性程度的主效应显著(F

(2,98) = 42.375,p

< 0.001,偏η=0.464),事后检验结果显示对于无工作赞许性的题目,其平均注视点显著多于不受工作赞许题目平均注视点(p

< 0.001)和受工作赞许题目平均注视点(p

<0.001); 作答情境和题目工作赞许性程度的交互作用显著(F

(2,98) = 13.42,p

< 0.001,偏 η= 0.215)。简单效应检验发现,在受工作赞许题目(p

<0.001)和不受工作赞许题目(p

< 0.01)上,诚实情境下的题目平均注视点显著多于作假情境下的题目平均注视点,在无工作赞许性题目上,诚实情境下的题目平均注视点显著少于作假情境下的题目平均注视点(p

< 0.05)。假设2得到部分验证。3.4.2 注视点位置

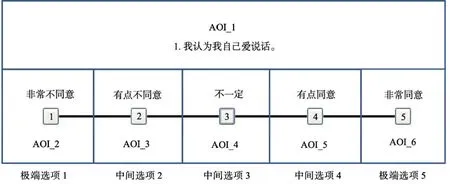

为了检测眼动注视点的位置,计算每个题目上不同兴趣区(AOI_1~AOI_6,见图1)的平均注视点。对 6个兴趣区的平均注视点进行多元方差分析(MANOVA),结果显示在诚实、作假两种情境下,兴趣区的平均注视点有显著差异(F

(6,44) = 22.63,p

< 0.001,偏η= 0.76)。随后的配对样本t

检验结果(见表 3)显示了各个兴趣区上诚实、作假情境的平均注视点差异情况。在兴趣区AOI_1,即题干上,诚实情境下的平均注视点显著多于作假情境下的注视点; 在兴趣区AOI_2和AOI_6,即两个极端选项上,诚实情境下的平均注视点显著少于作假情境下的注视点; 在兴趣区AOI_3、AOI_4和AOI_5,即中间的3个选项上,诚实情境下的平均注视点显著多于作假情境下的注视点。这些平均数差异的效应值d

的绝对值在 0.34~1.05之间。由结果可知,作假时被试更多关注极端选项,但是诚实作答时,被试更多关注中间选项。

图1 兴趣区位置示意图

表3 诚实与作假两种情境下不同位置注视点个数检验

之后通过重复测量方差分析检验在不同选项上,不同情境、工作赞许性题目的平均注视点。首先检验极端选项,也就是说,对兴趣区 AOI_2,即选项 1“非常不同意”进行重复测量方差分析。结果显示,作答情境主效应显著,作假情境下对极端选项1的平均注视点显著多于诚实情境下对极端选项1的平均注视点,F

(1,49) = 52.85,p

< 0.001,偏η=0.52; 题目工作赞许性程度的主效应显著(F

(2,98)= 72.86,p

< 0.001,偏η= 0.60),事后检验结果显示对于不受工作赞许的题目,其在极端选项1上的平均注视点显著多于受工作赞许题目在极端选项1上的平均注视点(p

< 0.001)和无工作赞许性题目在极端选项1上的平均注视点(p

< 0.001),无工作赞许性的题目,其在极端选项1上的平均注视点显著多于受工作赞许题目在极端选项1上的平均注视点(p

< 0.001); 作答情境和题目工作赞许性程度的交互作用显著,F

(2,98) = 65.81,p

< 0.001,偏η=0.57。进一步简单效应检验发现,在受工作赞许题目和无工作赞许性题目上,诚实情境下的极端选项1的平均注视点与作假情境下的极端选项1的平均注视点无显著差异,而在不受工作赞许题目上,作假情境下的极端选项1的平均注视点显著多于诚实情境下的极端选项1的平均注视点(p

< 0.001)。结果说明,对于不受工作赞许的题目,作假时更多地关注“非常不同意”。对兴趣区AOI_6,即选项5“非常同意”使用同样方法计算分析,结果与兴趣区AOI_2相同,对于受工作赞许的题目,作假时更多地关注“非常同意”。之后对中间选项进行检验,对兴趣区 AOI_4,即选项 3“不一定”进行重复测量方差分析。结果显示,作答情境主效应不显著,两种情境下对中间选项3的平均注视点无显著差异; 题目工作赞许性程度的主效应显著,F

(2,98) = 35.21,p

< 0.001,偏η=0.42。事后检验结果显示对于无工作赞许性的题目,在中间选项3上的平均注视点显著多于不受工作赞许的题目 (p

< 0.001)和受工作赞许题目在中间选项3上的平均注视点(p

< 0.001); 不受工作赞许的题目,其在中间选项3上的平均注视点显著多于受工作赞许的题目(p

< 0.05); 作答情境和题目工作赞许性程度的交互作用显著,F

(2,98) = 20.67,p

<0.001,偏η= 0.30。简单效应检验发现,在受工作赞许题目(p

< 0.001)和不受工作赞许题目(p

< 0.001)上,诚实情境下中间选项3的平均注视点显著多于作假情境下中间选项3的平均注视点,而在无工作赞许性题目上,作假情境下中间选项3的平均注视点显著多于诚实情境下极端选项5的平均注视点(p

<0.01)。结果说明,对于无工作赞许性的题目,作假时更多地关注中间选项。对兴趣区AOI_3和AOI_5,即选项 2“不同意”和选项 4“同意”,使用同样方法计算分析,结果与兴趣区AOI_4相同,对于无工作赞许性的题目,作假时更多地关注中间选项。假设3得到部分验证。3.4.3 眼动轨迹

当被试看呈现题目的屏幕时,有不同的注视点,按照注视顺序形成了一条注视点轨迹。分析每名被试在每道题目上的眼动轨迹。例如,某条眼动轨迹注视点顺序为 AOI_1、AOI_1、AOI_1、AOI_1、AOI_2、AOI_3、AOI_1、AOI_2,该顺序表示被试前4个注视点均在AOI_1上,即题干上,第四个注视点在AOI_2上,第五个注视点在AOI_3上,第六个注视点在AOI_1上,第七个注视点在AOI_2上。

在阅读完题干后,注视点将直接移动到哪个区域呢?可分析阅读完题干 AOI_1之后的第一个注视点检验。根据之前的眼动指标结果,预期在受工作赞许的题目和不受工作赞许的题目上,阅读完题干后,作假情境下的眼动轨迹相比于诚实情境有可能更多地直接移动到AOI_2和AOI_6,而在无工作赞许性的题目上,阅读完题干,作假情境下的眼动轨迹相比于诚实情境有可能直接移动到 AOI_3、AOI_4、AOI_5上。

因此,计算被试在两种作答情境下阅读完受工作赞许题干后直接注视AOI_6的注视点数量,阅读完不受工作赞许题干后直接注视 AOI_2的注视点数量,阅读完无工作赞许性题干后直接注视AOI_3、AOI_4、AOI_5的注视点数量。结果显示:相比于诚实情境,在作假情境下被试阅读完不受工作赞许的题干后,更多地直接将注视点移到选项 1(AOI_2)上(M

= 4.26 vs.M

= 0.40),t

(49) = 7.83,p

<0.001,d

= 1.52; 阅读完受工作赞许的题干后,会更多地直接将注视点移到选项5 (AOI_6)上(M

= 12.1 vs.M

= 2.74),t

(49) = 9.25,p

< 0.001,d

= 1.84; 阅读完无工作赞许性的题干后,更少地直接将注视点移到中间选项 2 (AOI_3)、选项 3 (AOI_4)、选项 4(AOI_5)上(M

= 6.70 vs.M

= 6.28),t

(49) = 1.76,p

=0.085,呈边缘显著,d

= –0.29。这与预期假设不符,因此再次检验在无工作赞许性的题目上,被试在两种情境下直接关注极端选项的差异。结果显示,相比于诚实情境,在作假情境下被试阅读完无工作赞许性的题干后,更多地直接将注视点移到极端选项1 (AOI_2)、选项 5 (AOI_6)上(M

= 1.30 vs.M

= 1.72),t

(49) = 1.76,p

= 0.085,呈边缘显著,d

= 0.29。假设4得到验证。4 讨论

相对于诚实情境,作假情境下的被试会作假,这一结果与前人研究结果一致(Alliger & Dwight,2000; Ones,Viswesvaran,& Reiss,1999)。作假情境下 BFI-44各维度测验分数显著高于诚实情境下的分数,且有较大效应值。其中,责任心和神经质维度的分数差异最大(d

= -2.25和?2.17),这与 van Hoof和 Born (2012)的研究结果一致,可能是因为被试认为在这两个维度的高分数最有助于获得录用,或是因为在这两个维度最容易作假。该结果也指出被试在测验过程中有一个很明确清晰的展示优秀员工的意图,因为有研究指出大五因素中的责任心和神经质与工作绩效的关联最强(Barrick,Mount,& Judge,2001)。题目作答反应潜伏期的结果指出每个题目作假的反应潜伏期平均比诚实作答快 0.85s (d

=0.85)。在各个人格维度,两种作答情境下,人格测验5个维度的平均反应潜伏期作假均快于诚实作答,这与van Hoof和Born (2012)的研究结果一致。责任心维度的反应潜伏期差异最大(d

= 1.15),这可能是因为在作假情境下责任心维度的作答反应潜伏期更快(比其它4个维度大约快0.5 s),这一结果也支持了上述关于被试在责任心维度更易于作假的推论。相比于前人研究只将测验题目分为受赞许性和不受赞许性两种(骆方,刘红云,张月,2010;Paulhus,1991),本研究依据工作赞许性程度将题目分为受工作赞许题目、不受工作赞许题目和无工作赞许性题目3种,多了一种与工作赞许性相关度不高的分类,将这类题目归为无工作赞许性一类。研究结果也证实了这一分类确实得到了前人没有发现的结果,在受工作赞许和不受工作赞许的题目上,作假的平均反应潜伏期显著低于诚实作答反应潜伏期,这与前人基于社会赞许性分类的研究结果一致(Hsu et al.,1989; van Hoof & Born,2012),符合语义加工模型。研究者认为当应聘者作假时,并不会去检索精确的关于个人的信息,而仅仅是基于题目的社会赞许性作答(Holtgraves,2004)。因此,相比于诚实作答既要对题目的语义进行分析,又有检索精确的个人信息,作假作答只需对题目语义进行分析,题目的反应潜伏期更短,该结果符合语义加工模型。但在无工作赞许性的题目上,结果显示作假的平均反应潜伏期高于诚实作答反应潜伏期,差异达到边缘显著(p

= 0.057),这一结果与研究假设不符,究其原因有二,首先,可能是因为在无工作赞许性的题目上,被试不易分辨出该题目表现的特质是否为工作所需要的特质,需要更多的思考时间,较难作假,因此消耗了更多的反应潜伏期。其次,这一结果也与研究者关于作假自我图式模型的部分研究结果相似,在 DePaulo等人(2003)的元分析中,发现作假与增加的反应潜伏期有关。Tourangeau和Rasinski (1988)对于作假延长反应潜伏期的问题提出了一种解释,他们认为作假时要经历一个编辑的过程,将答案与社会赞许性进行比较。同样的,McDaniel和 Timm (1990)也认为相比于诚实作答,在题目上作假会花费更长的时间,因为在作答过程中作假会包含一个额外的步骤,就是参照自我图式去制定作假的决策:当诚实作答与理想的形象相一致时不需要作假,当诚实作答与理想的形象不一致时则需要作假。有研究指出自我图式与诚实作答不一致时作答所花费的时间要显著长于自我图式与诚实作答一致时所花费的时间(Popham & Holden,1990)。用自我图式模型理论也可以解释本研究结果,因为在无工作赞许性的题目上,理想形象无法确定,应聘者无法区分诚实作答与理想形象是否一致,因此需要更多时间进行决策,所以题目的反应潜伏期更长。针对于这一类题目的检验,也正是之前研究所没有考虑到的部分。因此,在无工作赞许性的题目上,反应潜伏期结果符合自我图式模型。比较诚实与作假作答的眼动指标,结果发现,在诚实作答的题目上比作假作答的题目平均多 0.6个眼动注视点,这一结果与前人研究结果(van Hoof & Born,2012)以及本研究中关于两种情境作答反应潜伏期的结果一致。眼动注视点数量越多,被试越关注题目,反应潜伏期越长。加入题目工作赞许性程度因素后发现,在受工作赞许和不受工作赞许题目上,作假的注视点显著少于诚实作答,而在无工作赞许性的题目上,作假的注视点显著多于诚实作答。这一结果支持了本研究关于反应潜伏期的结果,即在受工作赞许和不受工作赞许的题目上,被试作假时思考的更少,眼动注视点更少,反应潜伏期也就更短,符合语义加工模型,但在无工作赞许性的题目上,被试作假时可能因为无法准确判断该题目所表现的特质是否为所需特质,或在判断诚实作答与理想形象是否一致时出现困难,因此要消耗更多的认知资源,出现了更多的眼动注视点,反应潜伏期也就更长,符合自我图式模型。

眼动注视点位置的结果还指出,作假时被试更多地关注两极的选项,即“非常不同意”和“非常同意”,诚实作答时被试更多地关注中间的选项,这一结果与van Hoof和Born (2012)的研究结果一致。但加入工作赞许性因素后,结果显示在受工作赞许和不受工作赞许题目上,仍然是作假被试更多关注两极选项,但是在无工作赞许性题目上,作假被试更多关注中间的选项。这说明作假时被试可能基于的是对题目语义的理解,当题目描述的是工作所需的特质时即选择“非常同意”,当题目描述的是工作所排斥的特质时即选择“非常不同意”,并没有依据自身的情况进行判断,这与 Hsu等人(1989)关于作假的语义加工模型类似。而当题目的工作赞许性程度不容易判断出时,则需要更多的思考,语义加工的方法受阻,此时应聘者又可能会使用自我参照的方法进行判断选择,这又与自我参照模型类似(Rogers,Kuiper,& Kirker,1977)。眼动轨迹的结果也支持了上述推论,当阅读完题干后,作假的被试更多地直接去看两极的选项,而诚实作答的被试更多地去看中间的选项。研究通过对诚实作答和作假被试眼动指标的对比,发现两种情境下眼动指标的差异,对今后人格测验作假的识别也可提供一些帮助。

本研究的结果对人格测验作假反应过程的3个理论观点其中的部分内容进行了验证和改进,在前人基础上,对应聘者在人格测验中作假的反应过程有了更深入的认识和探索。基于工作赞许性,据此尝试性地提出人格测验作假反应过程解释模型的一个新构想:在招聘情境中应聘者作答人格测验时,对于受工作赞许和不受工作赞许这两类题目,应聘者仅仅采用语义加工方式理解它们,也只针对工作情境并未参考作答者自身状况判断和回答这些题目,相对于参照自身情况诚实作答的情形,其作假反应过程较为简单; 而对于无工作赞许性的题目,因为题目本身与工作赞许性关联度不高,无法直接判断题目是受工作赞许还是不受赞许,也无法把自己的真实情况与某道题考察的工作中的理想形象作对比,这时应聘者采用的自我图式作答策略受阻,相对于诚实作答需要更多思考,因此作假反应过程会更加复杂。这一构想受图式采择模型的影响,依据题目赞许性的不同,将人格测验题目分为三类。其中,在受工作赞许和不受工作赞许的题目上,作假反应过程符合语义加工模型; 在无工作赞许性的题目上,作假反应过程符合自我图式模型。这一构想针对三类不同程度赞许性题目的作假反应过程使用了两种不同的解释模型,就整个人格测验所有题目反应过程而言,可将其称为“混合加工模型”,是对以往3种理论模型的吸取和综合。

但需要指出的是,以上结果与推论是基于行为实验结果与眼动指标结果得出的,今后可采用其他研究方法,例如生理反馈或质性研究进一步验证或更深入探讨应聘者作假的反应过程。同时,本研究中的人格测验的测量标尺为双极标尺,即从“非常不同意”到“非常同意”,研究结论也是基于双极标尺得出的,而当使用单极标尺的人格测验时,这种基于工作赞许性的混合加工模型构想,尚待以后进一步研究和验证。

5 结论

在受工作赞许和不受工作赞许的人格测验题目上,应聘者作假的反应过程相比于诚实作答更加简单,反应潜伏期更短,作假时更多关注极端选项。

在无工作赞许性的题目上,应聘者作假的反应过程相比于诚实作答更加复杂,反应潜伏期更长,作假时更多关注中间的选项。

作假情境下应聘者阅读完题干后,更多地直接关注极端选项。

Alliger,G.M.,& Dwight,S.A.(2000).A meta–analytic investigation of the susceptibility of integrity tests to faking and coaching.Educational and Psychological Measurement,60

,59–72.Barrick,M.R.,& Mount,M.K.(1996).Effects of impression management and self–deception on the predictive validity of personality constructs.Journal of Applied Psychology,81

(3),261–272.Barrick,M.R.,Mount,M.K.,& Judge,T.A.(2001).Personality and performance at the beginning of the new millennium:What do we know and where do we go next?International Journal of Selection and Assessment,9

, 9–30.Bradley,K.M.,& Hauenstein,N.M.A.(2006).The moderating effects of sample type as evidence of the effects of faking on personality scale correlations and factor structure.Psychology Science, 48

(3),313–335.Breaugh,J.A.(2009).The use of biodata for employee selection:Past research and future directions.Human Resource Management Review, 19

(3),219–231.Brunetti,D.G.,Schlottmann,R.S.,Scott,A.B.,& Hollrah,J.L.(1998).Instructed faking and MMPI–2 response latencies:The potential for assessing response validity.Journal of Clinical Psychology, 54

(2),143–153.DePaulo,B.M.,Lindsay,J.J.,Malone,B.E.,Muhlenbruck,L.,Charlton,K.,& Cooper,H.(2003).Cues to deception.Psychological Bulletin,129

(1),74–118.Ellingson,J.E.,Sackett,P.R.,& Hough,L.M.(1999).Social desirability corrections in personality measurement:Issues of applicant comparison and construct validity.Journal of Applied Psychology, 84

(2),155–166.Goffin,R.D.,& Boyd,A.C.(2009).Faking and personality assessment in personnel selection:Advancing models of faking.Canadian Psychology,50

(3),151–160.Griffith,R.L.,Malm,T.,English,A.,Yoshita,Y.,& Gujar,A.(2006).Applicant faking behavior:Teasing apart the influence of situational variance,cognitive biases,and individual differences.In R.L.Griffith & M.H.Peterson(Eds.),A closer examination of applicant faking behavior

(pp.151–177).Greenwich,CT:Information Age.Holden,R.R.,& Kroner,D.G.(1992).Relative efficacy of differential response latencies for detecting faking on a self–report measure of psychopathology.Psychological Assessment, 4

(2),170–173.Holden,R.R.,Wood,L.L.,& Tomashewski,L.(2001).Do response time limitations counteract the effect of faking on personality inventory validity?.Journal of Personality and Social Psychology, 81

(1),160–169.Holtgraves,T.(2004).Social desirability and self–reports:Testing models of socially desirable responding.Personality and Social Psychology Bulletin,30

(2),161–172.Huffcutt,A.I.,van Iddekinge,C.H.,& Roth,P.L.(2011).Understanding applicant behavior in employment interviews:A theoretical model of interviewee performance.Human Resource Management Review, 21

(4),353–367.Hsu,L.M.,Santelli,J.,& Hsu,J.R.(1989).Faking detection validity and incremental validity of response latencies to MMPI subtle and obvious items.Journal of Personality Assessment, 53

(2),278–295.John,O.P.,Donahue,E.M.,& Kentle,R.L.(1991).The big five inventory—versions 4a and 54.

Berkeley:University of California,Berkeley,Institute of Personality and Social Research.Levashina,J.,& Campion,M.A.(2006).A model of faking likelihood in the employment interview.International Journal of Selection and Assessment, 14

(4),299–316.Luo,F.,Liu,H.Y.,& Zhang,Y.(2010).The developing of faking detection scale in application situation.Acta Psychologica Sinica,42

(7),791–801.[骆方,刘红云,张月.(2010).应聘情境下作假识别量表的开发.心理学报,42(7),791–801.]

McDaniel,M.A.,& Timm,H.(1990).Lying takes time:Predicting deception in biodata using response latency.In98th Annual Convention of the American Psychological Association.

Boston,MA.Mueller–Hanson,R.A.,Heggestad,E.D.,& Thornton,G.C.(2006).Individual differences in impression management:An exploration of the psychological processes underlying faking.Psychology Science, 48

(3),288–312.Ones,D.S.,Viswesvaran,C.,& Reiss,A.D.(1996).Role of social desirability in personality testing for personnel selection:The red herring.Journal of Applied Psychology,81

(6),660–679.Paulhus,D.L.(1991).Measurement and control of response bias.In J.P.Robinson,P.R.Shaver,& L.S.Wrightsman(Eds.),Measures of personality and social psychological attitudes

(pp.17−59).San Diego:Academic Press.Popham,S.M.,& Holden,R.R.(1990).Assessing MMPI constructs through the measurement of response latencies.Journal of Personality Assessment, 54

(3–4),469–478.Rogers,T.B.,Kuiper,N.A.,& Kirker,W.S.(1977).Self–reference and the encoding of personal information.Journal of Personality and Social Psychology,35

,677–688.Rosse,J.G.,Stecher,M.D.,Miller,J.L.,& Levin,R.A.(1998).The impact of response distortion on preemployment personality testing and hiring decisions.Journal of Applied Psychology, 83

(4),634–644.Sackett,P.R.(2011).Integrating and prioritizing theoretical perspectives on applicant faking of personality measures.Human Performance, 24

(4),379–385.Tourangeau,R.,& Rasinski,K.A.(1988).Cognitive processes underlying context effects in attitude measurement.Psychological Bulletin, 103

(3),299–314.van Hooft,E.A.,& Born,M.P.(2012).Intentional response distortion on personality tests:Using eye–tracking to understand response processes when faking.Journal of Applied Psychology, 97

(2),301–316.Vrij,A.,Edward,K.,& Bull,R.(2001).Stereotypical verbal and nonverbal responses while deceiving others.Personality and Social Psychology Bulletin, 27

(7),899–909.Zuckerman,M.,DePaulo,B.M.,& Rosenthal,R.(1981).Verbal and nonverbal communication of deception.In L.Berkowitz (Ed.),Advances in experimental social psychology

(Vol.14,pp.1–59).New York:Academic Press.