萨满文化与中华文明(十六)

2015-02-03王松林田佳训

王松林+田佳训

神工鬼斧的图腾柱雕塑

“图腾”一词,源于北美印第安人奥季布都瓦族方言“ototean”,意为“他的亲属”或“他的图腾标记”。在远古人类发展到野蛮时代中期,每个氏族部落都有一种动物、植物或无生物作为自己的图腾而加以崇拜,进而产生了图腾崇拜的神话。它们属于各民族历史推原神话,大多以讲述本氏族、部落、民族始祖来源为内容,以最原始的形态和浓厚的神秘色彩,讲述着认为自己的民族与天神或某种动、植物神有一种特殊的血缘关系。美国著名人类学家路易斯·享利·摩尔根在《古代社会》一书中说:“有许多民族都流行某些传说,认为他们的始祖是从动物或无生物变成男人或女人的。这种动物或无生物即成为他们氏族的徽志。”

图腾观念是古人类在漫长的渔猎时代形成的。渔猎生产方式给人们提供了最基本、最迫切需要的食物。正如恩格斯所说:“肉类食物几乎是现成地包含着为身体新陈代谢所必需的最重要的材料,……但是最重要的还是肉类食物对于脑髓的影响。”动物的肉可以吃,皮可穿,骨可以做骨刀、骨箭、骨叉等工具。另外,如虎凶猛力大,熊能够直立行走,鹿奔跑如飞,鱼繁殖力强,鹰能搏击长空……这些都使原始人产生神秘感,普遍认为动物和人一样,有灵魂、感情、意愿,进而认为动、植物及某些无生物与人有着血缘关系,由此就产生了图腾崇拜中的图腾神。这些图腾神最初是按照图腾的自然形象创造的,逐渐发展成为半人半兽神,最后演变成人形神。它说明“神”的发展史是随着原始人类生产的发展、生活的提高而慢慢形成的。图腾崇拜除了图腾物、图腾神话之外,还有祭祀图腾的盛大隆重的仪式,图腾柱就是图腾崇拜在现实生活中的重要遗迹。

图腾柱源于萨满巫术的原始部族雕刻艺术。雕塑是原始造型艺术的重要组成部分。旧石器晚期,欧洲已经出现许多动物雕塑作品,主要有野牛、巨象、熊、狼、猛犸、犀牛等动物雕像。原始先民用云石、骨刀雕刻于岩壁或骨角之上。此外,还发现了以妇女小雕像为主的圆雕,妇女雕像躯体较大,性别标志特别突出,其中有象牙雕。原始社会的雕刻,其一是对实物的锐利观察与正确的印象;其二是已具有一定的雕刻技术。图腾柱高高矗立在原始部族聚落地,造型怪异而独特,色彩艳丽而醒目,堪称图腾艺术中的杰作。北美印第安人部落中有许多巨大而精雕的图腾柱。其中一些精美绝伦的图腾柱雕刻,为欧美等国的博物馆和收藏家所珍藏。

印第安人的图腾柱是他们雕刻巫术的精华。在美洲西北部的印第安人村落里,每座房子前后都竖立着图腾柱。这些图腾柱一般用整根雪杉木制成,直径最小也要一人合抱。图腾柱的高度,有的达几十米,低的也有两米多。图腾柱上的图案,有的为动物图形,也有的是一组相当复杂的组合图形。图腾柱上刻画的通常是本家族(氏族)程式化的人物与图腾动物。譬如,印第安人海达部落的图腾柱,上面刻雕着全家人的图腾符号。这是一个复合图腾家族的柱子:顶端为大鹰,底部为熊形,鹰熊两者属丈夫的图腾;中间刻一狼形,为妻子的家族图腾。印第安人希望在图腾柱上尽可能地刻记图腾整体形象,因此不得不把众多的局部形象叠起来,一般都重点刻画图腾头部形象,躯体与四肢采取分解与移位。分解,就是把某个动物形象从某部位劈开,两个侧面同时出现在画面上;移位,即依据柱体容纳限度,做一定的灵活安排。如海达部落表现虎鲸的图腾柱,上部为人形的鸟,双臂长着翅膀,下面虎鲸的脊上躺着一个人,虎鲸的尾巴按常理已被身体遮住,但是为了表现出来,便移位向后直伸展到虎鲸的背上。由于图腾柱背面不雕刻,而把虎鲸的头分解为二,一半雕刻在柱的左面,一半雕刻在柱的右面。头顶和牙齿则雕刻在靠尾巴的地方。整个动物的形象被作者完全扭曲了形体。总之,图腾柱是把绘画与雕刻、平面和立体多种造型融合在一起,形成一个综合的表现图腾巫技的艺术体。

图腾柱的类别大体分为两种类型:标志性图腾柱与故事性图腾柱。

标志性图腾柱即纪念性图腾柱———实质是图腾符号和世系图。它可以纪念一位已故的氏族祖先,或纪念某个部族首领被竖立;部族成员居住的新的房屋落成,某个显赫家族的新成员诞生等,都可竖立图腾柱。酋长们常常用刻着印第安入神话中的狼、鹰、灰熊和鲸鱼等动物的木柱(越多越好)来显示自己的出身和高贵门第。在才华天赋的雕刻家手中,普通的雪松经他们之手所变成的典型雕像,形象地表现出神话故事和现实生活。

纪念死去的部族领袖的葬礼柱———实际上也是一种氏族图腾柱。这种图腾柱一般是竖立在远离居住地的墓地。柱子上雕刻有本氏族图腾神的形象,柱子顶端往往放置一只木箱,里面装有死者的遗骸。土著氏族举行长时间的丧葬仪式时,事先都要做出周密的安排和布置。死者的家人、族人、亲戚朋友,许多人集中在一起,为死者举行最后葬礼。葬礼上,披戴着鲜艳服饰的能歌善舞者,唱起死者喜欢的歌,跳起死者喜爱的舞,表演死者爱看的节目。早在葬礼前的几个月,人们就已经制作了几根雕刻有图腾符号、图案和经过装饰的木杆,举行葬礼时,要把这些木杆直立在墓地四周。

故事性图腾柱———很多是记述氏族起源的神话故事。如印第安人的一个部族自称是从海中的贝壳里长出来的。于是他们的图腾柱上就着力表现该部族从海中贝壳里生长出来的图形。印第安人还利用故事性图腾柱讲述神话,如“大乌鸦勇敢救少女”的故事。

北美阿拉斯加乌鸦部族的图腾柱,柱顶端刻着突出的鸟嘴中含有鲸头人身的图像,鸟形即其图腾祖先———大乌鸦;接着用紫色图形雕刻描述大乌鸦勇救少女的故事情节:大乌鸦翱翔在蓝天上,突然看见海边有一个少女在哭泣。大乌鸦落到少女的身边,问她为什么这样伤心。少女回答说,大鲸鱼威逼她和她的族人,非要娶她为妻,若不应允,就要吃光海中的鱼,断绝她族人的食物来源。大乌鸦听完后,心机一动,设下了救少女的妙计。到了大鲸鱼娶亲的那天,大乌鸦装扮成少女的仆从,保护她来到海边。大鲸鱼浮出海面,背着少女游去。就这样,大乌鸦一路跟踪,追到大鲸鱼家里,杀死大鲸鱼并救出了少女。

还有不少图腾柱反映了印第安人的家庭生活和民俗风情。氏族生活习俗中,可以把雕刻图腾柱作为表明态度的手段。例如,一个人把家财借给了另一人,尔后债务人不愿意偿还。于是,愤怒的债权人就竖立起一根图腾柱,上面刻着债务人家庭的图腾标志,如一只青蛙、一头黑熊或一条大马哈鱼。但是这个债权人却故意在雕刻动物形状或次序时做出错误的安排,这被认为是一种带有侮辱性的表示。如果对方偿还不了财物,这根图腾柱就长久地竖立在村落,让族人们都知道欠债者的品行;倘若对方偿还了财物,这根图腾柱便要立即销毁。看来,这种图腾柱还可称作逼债图腾柱。

美洲印第安人于十九世纪从欧洲人那里获得了先进的雕刻器具,从而取替了传统的石斧和骨凿。这样,图腾柱雕刻的黄金时代就来临了,被收藏的精品也大都是这个时代的作品。如有一个熟练的雕匠,在一棵砍倒的松树上雕刻,并用由铁矿粉、蓝粘土、未经煅烧的蚌壳灰配制成的颜料着色,用了整整一年时间,终于雕刻成一件精品。在印第安部落,雕刻有各种图形的图腾柱高高耸立,最高的达80英尺。这些工艺精湛、图形精美、千奇百怪的图腾柱,蕴含着古代民族的原始信仰和宗教感情。如,一具雕刻图案中,刻着一头熊,它的前爪掌心里雕有特别大的眼,象征着一位已去世酋长的灵魂;在另一具雕刻中,哭泣女人的泪水中浮现出儿子的面容。还有用雕刻嘲笑某些活人的。一个妇女为了嘲笑前夫雕了一个柱;一个阿拉斯加酋长为了嘲笑俄罗斯神父徒劳地企图改变他们的信仰雕了一个柱。

在中国,还没有发现像美洲那种巨大而精美的木雕图腾柱。但是,图腾崇拜是中华古族普遍存在的原始信仰,图腾文化及其表现形态远早于美洲印第安部落。有学者认为:从人类智力机能的进化史观察,图腾崇拜是原始人类思维的一大进步,也是原始宗教信仰的重要突破。在古代中国,图腾巫术是原始氏族社会的重要标识,是开启诸多历史文化谜团的金钥匙,也是研究各民族起源和民俗史的必修课。

王嘉《拾遗记》卷一:“少昊以金德王,母曰皇娥……时有神童,容貌绝俗,称之为白帝之子,即太白之精,降于水际,与皇娥谨戏……帝子与皇娥泛于海上,以桂枝为表,结熏茅瓦旌,刻玉为鸠,置于表端。”这是最早关于图腾的记载。台湾学者文崇一说:“把一只玉鸠放在桂枝的尖端上,竖立于氏族或家门前,这不就是图腾柱吗?”鸠,既是鸟名,又有聚集之意,是以其群聚习性代表鸟图腾部族。中国目前发现的各类图腾柱,大都属于氏族社会的标志性用途,与古代民族的图腾信仰密切关联。少昊是阳鸟图腾民族的宗主领袖,鸠鸟图腾柱,属于标志性的东夷阳鸟族群的图腾徽铭。鸟图腾民族与图腾柱的渊源极深,新石器中期的河姆渡文化遗址就发现了蝶形器———鸟形装饰物,用骨、象牙、石雕刻而成,正面磨制精湛,多有花纹,背后相对粗糙。这种蝶形器有两脊并有孔,显然它是安置在木柱上的柱形鸟饰。专家认为,可能是河姆渡文化遗址干栏式建筑上的鸟形图腾柱的氏族标识物。绍兴出土的战国时期铜房子,立有一柱,柱上有鸟饰,显然属于古代先民的一种图腾柱。云南苗族展示的氏族图腾柱,高高的柱身盘绕着一条龙,柱顶端站立着一只雉鸡。这正是民族的复合图腾标识。

其实,最精美的图腾柱,并非都以木雕技艺表现,历经数千年的风雨侵蚀,再精美的木雕作品也难以保存原貌。而那些用青铜雕铸的图腾神器确能千古不朽。同样为鸟图腾的殷商王族,曾把古代中国图腾崇拜的雕塑艺术推向顶峰。历代出土的商代青铜礼器和铭器中,有诸多代表性的图腾巫术作品,堪称青铜时代中华古族雕塑文明的里程碑。

在湖南省安化县出土的一尊“虎食人卤”,现今收藏于日本泉屋博物馆。青铜器体作踞座的虎形,肩联提梁,虎背开口,盖上立鹿。虎的利爪抓缚一人,正张血盆大口欲将人吞噬,一个惊心动魄的虎噬人场面的瞬间被凝固在这件器物上,这是给今人的第一印象。其实,这尊显然以图腾巫术表现的雕铸工艺品,正像印第安人“大乌鸦勇救少女”一样,在表面形态背后,也同样在讲述着一个神奇的图腾故事。

殷商玄鸟族的图腾神像,是毛耳竖立的“角鸮”。自然界的猫头鹰,有毛耳者称鸮,无毛耳者为枭。商代青铜器的“角鸮”形象较多,有学者称之为“鹰鸷展翅图腾柱”。这些精美的雕塑品在四川广汉三星堆出土多尊,那矗立祭坛上的神鸟和铜人面鸟身像,都是典型的图腾巫术艺术品,堪称神工鬼斧之大作。笔者认为,三星堆葬器坑出土的青铜礼器,大都是殷都鹿台神庙中的祭器,被以“魇镇”之法焚毁埋葬于西南巽地。那尊通高2援62米的铜立人像,体貌与真人相仿,立于禽兽面饰的台基上;浓眉大眼,高鼻阔嘴,未刻眼珠,只用黑彩绘出瞳孔;头戴高冠,身穿华丽鸟饰长衣;双手举于胸前,成持物状,赤足。对这尊铜人像学术界认识不一,或认为是蜀王,或认为是巫师。笔者大胆推断,这尊戴着面具的图腾神像,正是“玄鸟生商”的高禖神宫影像。青铜立人所戴面具,同其它黄金、青铜面具一样,都是历代商王(公)郊媒圣婚仪式时佩戴的“玄鸟”面具,也代表着历代商王的祖灵图腾神像。

那株3援9米高的铜神树(2株),古称榑桑、若木,《山海经》作“鸟秩树”,树上的铜铃、铜花、铜贝、金叶,还有层层枝叶站立的“太阳鸟”,“头向下尾朝上的龙”,都是中华太古天象文明的基本标识。

可以说,中国商代青铜器图腾造型艺术,始终代表着世界图腾造形艺术的顶峰。当然,许多青铜器也具有明显的斯基泰风格,展示出阿尔泰草原民族青铜文明的高超技术和独特风韵。

国内专家考证,三星堆葬器坑大体于商末周初年代,许多大型青铜器的鉴定年代距今约3280年。根据《夏商周断代工程年表》,自公元前1300年商王盘庚迁殷,与小辛、小乙三代合计50年,三星堆青铜器文物正好在这一期间。笔者认为,这些大型青铜礼器应为盘庚晚期,即商民族迁殷后建造城邦与宗庙,举行隆重的祭天祭祖礼仪的法器。其中,黄金权杖上浮雕着鸟鱼和箭头符号,其年代应在商王武丁时期鸟鱼两大图腾古族结盟联姻之后。令人惊疑的是,青铜大立人与黄金、青铜面罩后的人面特征,均为高鼻深目、阔嘴,方颐大耳,颧面突出,除圆颅特征外,明显与蒙古利亚人种有异,反之,同公元3000年前的阿卡德·萨尔贡一世国王人头雕像面部特征十分相似。这些,让人联想起古代壁画中那些圆颅顶、身着莲瓣裙的苏美尔贵族形象,倒是同蒙古利亚人种极为相似。事实表明,世界上并没有纯血统的民族,横贯亚欧大草原和伊朗大沙漠的古代商贸之路,加之波斯湾通往印度洋的海上通道,使北半球大河流域的农耕民族乃至草原游牧民族之间得以交流与互动发展。回溯大河之源,人们发现,东方文化印痕鲜明的神权政治、祭祀巫术、天文历法、象形文符、金银加工、慢轮制陶,以及方锥体阶梯式金字塔宏伟建筑,同一时期出现在世界东西两半球的西亚及中美洲,创造了无比炫丽辉煌的世界古文明奇迹,这无疑是值得史学界研究的重大课题。国外专家推算的“玛雅零年”,与苏美尔文明、良渚文明、米努辛斯克早期文明,以及延续2000多年的河姆渡文明突然消失及仰韶晚期文明形成断代,都集中在距今5300~5000年之间的“历史时间之窗”。这些异地同源史前文明形态与同时期的大概率事件,即全球海水大回潮时期长白山超级火山大爆发。三星堆出土文物,以令人震撼而惊喜的考古论据,将中华太古文明与世界史前文明连系起来。从美洲玛雅遗址到美索不达米亚的史前建筑和出土文物也让现代人发现了似曾相似的商王族图腾———角鸮,以及榑桑树、三足鸟、中国龙、莲瓣宇宙结构标识、方锥体阶梯式通天塔……穿越历史时空隧道,我们仿佛看到亚述帝国崛起时期栖居异域的华夏血缘氏族沿着面东矗立的“鹿石”指路标识带奔向神州故土的东归行列,也隐隐聆听到商先王亥带领的庞大商队穿越亚欧草原和伊朗大沙漠叮叮咚咚的驼铃声!殷墟甲骨卜辞中自称“衣人”的殷商先民,或许正是万里跋涉开通丝绸之路的先驱者。而那尊青铜大立人饱经沧桑的躯体内,无疑蕴藏着一颗坚韧而纯正的“中国心”。

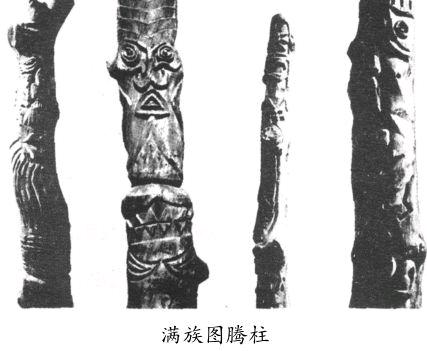

满-通古斯诸民族历史上也都有图腾柱。乌德赫民族萨满祭祀中,举行庄严的图腾柱崇拜仪式。他们选取山中粗大的树干,阴干后剥掉树皮,在上面雕刻各种本氏族崇拜的蛇、蟒、虎、豹等动物,以及栩栩如生的禽鸟花草等形态,表现了族众对图腾祖先的崇拜和对祖先往昔艰辛生活的缅怀,以及对故土的膜拜。涅涅获人萨满死后,要在埋葬萨满棺椁的荒野上,竖立高大的锥形神柱。雅库特人在萨满祭祀礼仪中亦设置神柱。神柱上立有象征萨满魂魄的鸟形神偶。这些神柱和精灵引导萨满进入上天神界。果尔格人在自家门前竖立有萨满信仰的图腾神柱。

满族神柱,亦名“望柱”满语谓之“班吉”柱,民间也有“兽头桩”等称呼,就其文化内涵及实用性来看,实际上就是中国北方民族形态的“图腾柱”。

满族及其先民,自秦汉以来繁衍生息在广阔无垠的长白山原始大森林中,史称窝集人(林中人),“大乌稽,古名黑松林,树木参天,犬牙突兀,皆数千年之物,绵延横旦千里不知所级……大树环抱,环列两旁,洞洞然不见天日”。古代氏族部落散布在数千里范围内的老爷岭和长白山区,多选用生机旺盛的大木雕刻本氏族图腾柱。但由于图腾崇拜时距久远,历经千百年时光岁月,特别是经历5100年以来三次火山喷发的劫难之后,这些以木雕制的图腾柱已难以留存,后人只能凭借代代传承下来的图形,才能了解到这些图腾柱蕴含的古文化真谛。

黑龙江省爱辉县满族著名文化人士富希陆先生,承继家传的满族萨满神柱《图喇秘诀》22篇,包括满族萨满文化传承人傅英仁早年保存的27种图腾柱绘图,堪称中国原始造型艺术的瑰宝。它是迄今为止萨满学界所了解和掌握到的中国北方萨满神柱崇拜内涵丰富、最完整、最详尽的珍贵遗产。它向我们展示了中国北方萨满文化不仅有独特而久远的神柱崇拜丰硕祭礼,而且令人信服地证明,中国北方萨满文化依然保存着独具特色的萨满文化庞大的柱体神祗崇拜物,其雕镂之繁复、神话表现之丰富、神祗乘载之繁多,工艺苛求之严谨,都颇有代表性。该秘诀原为满族富察氏家族已故萨满富小昌老人,清同治、光绪年间秘传下来的满语歌诀,经历过该族人几代的口耳传唱。后因满文废弃,族人便由满语译成汉语,仍以歌诀形式吟咏传诵。“图喇”歌诀,为传世之宝。歌诀所述内容,为雕刻“图喇”柱的制规要旨,匠役们细心品味词意,智中增智,精品即现。后世萨满,只要依据歌诀要求,虔心选木,精雕细刻,仍然能够制作出精品。“图喇”柱的制作、形态、徽饰、规格、保存、献牲、祭礼、焚毁,均有极严格的原始宗教戒规。这对于我国北方民众萨满祭礼中的造型艺术宝库,无疑又是一个可喜的贡献。从萨满学者征集到的满族先世《图喇秘诀》中可知,“图喇”为满语,汉译为“柱”。满语详称为“恩都哩图喇”,即“神柱”;“妈妈衣图喇”即“女祖神柱”(引自《富育光民俗文化论集》100、101页)。

满洲王族的图腾徽铭大多以鸟为主神,这从清代官员记载服饰的鸟图腾特征即可窥知。在满族氏族图腾柱上雕刻的,也有柳枝、蟒蛇、野猪、鹿、虎、豹、狼等。其中,兽类图腾多属于阿尔泰—通古斯语系北方民族。清皇族自称“龙凤传人”,其先世女真人开创大金王朝,宫廷“神禖”祭坛上,供奉着“青帝、伏羲、女娲、姜嫄、简狄”。这些都说明,满洲族多源一体,融汇了诸多华夏古族的精英部族。傅英仁老人年轻时在各大户家门前和满族人中临摹并保存有鹰、鸟、虎、豹及祖先图腾神“班吉柱”图案。笔者通过田野考察,也收集到一部分宝贵的图腾柱图形,并据以复制出一批图腾柱样品。其中,有长白山神柱、日神柱、月神柱、女神柱、始母神柱、雪神柱、花神柱、水神柱、雾神柱、土神柱、虎神柱、蛇神柱、蘑菇神柱、平安神柱等等,从中体现出北方先民多神崇拜的原始宗教情感。

在满族萨满野祭礼仪中,保留有众多萨满图腾崇拜的祭礼和遗物。如,萨满学者于1983年在吉林省珲春县三家子满族乡征集到的清光绪二十六年(1900年)满洲扈伦七姓萨满《火祭》神谕中,便有关于古代满族先世在隆重的火祭祭典中,凡参加祝祭的部落穆昆达和萨满,要在选定的野祭祭坛四周,诚选出高山中茁壮并无虫蛀的松、柏、榆、柳,运回村屯,经过萨满杀牲、焚香、祝祭仪式后,再由萨满执斧,率族众按规制做九尺高的萨满神柱,依氏族人力和财力而定柱数,一般五、七、九根,甚至多达数十根不等。神柱雕刻十分复杂细腻,要其生动感人,雕有虎、鹿、鹰、蟒、熊、鲸以及日月星辰、人兽合体的奇幻神形,生态横溢,虎虎有生气。除此,在松枝搭建的祭坛神门处,还用圆木桩雕有守护诸神,刻有长角鹿、钩嘴鹰雕和熊、虎、豹怒吼的形态,高大威猛,如闻其声,令人震撼。在满族萨满古祭中的《雪祭》、《星祭》、《鹰祭》、《柳祭》中,亦均有雕镂生动而完备的鹰、虎、熊、蟒等庞大而醒目的兽头桩原始艺术造型。

东海女真人创世神话《神魔大战》中的《恩切布库女神》篇里,还讲述恩切布库女神从地火中重生,在初创部落之先,用高大的火山灰热岩塑立部落徽铭,并立为生命之祖,创制了与周边野人部族相区别的“图喇柱”。满洲说部《东海沉冤录》,对东海女真人古代“图喇柱”有生动描述:“锡霍特阿林刻有凶木,虎豹鹰虫,鬼态魁魅。”黑龙江省爱辉地区满族著名文化人士吴纪贤先生,在上个世纪30年代所著《吴氏我射库祭谱》中,对萨满野祭中的神柱刻制规程有生动记载:“古者为祭,崖木奇巅,皆视有神,绝非单木,百祭不怠。”“雕木盈丈,彩绘故事,应图咏歌,百柱竞奇。”在他的笔记中,详细记述了黑龙江省孙吴县霍尔莫津一带满族吴、臧、张、葛四姓,自清雍正年间,从黑龙江以北“江东六十四屯”带回来的家族萨满口述佚文,记录着萨满野祭时雕刻庞大神柱的形制、神牲、祭规与守护禁忌。东海女真人的班吉柱,柱高挺峻,全用粗木涂色镂刻而就。这些,都使我们对满族先世所特有的神柱崇拜内容,又有了更进一步的认识。

葬礼图腾柱,也是北方民族的一种习俗。这些竖立于氏族墓地的图腾柱,俯视着荒滩、森林、田野,看起来似鬼如怪,惊恐骇人,其中蕴含的图腾观念和灵魂意识,已经很难为现代人所知悉和理解了。

通过对北方诸民族图腾神的考析,给人们以下启示:

首先,图腾柱和神柱形态的产生与演进,是有其社会发展的必然规律的。它是原始图腾观念与萨满信仰、巫术观念结合的产物。任何一个民族,任何一个地域,在相通的社会历史文化进程中,都可能会产生或出现的特质文化形态和现象。

其次,中国满族神柱有其独有的发展与演进规律。需要强调的是,中国满族神柱所以能够一直沿袭至今,在民众中有着虔诚的信仰影响,这是因为满族是一个多民族、多元文化融合的现代民族,其传统观念、形态和祭祀礼仪尚未完全从人们的视线中消失,与天地诸神崇拜观念紧密相关。中国满族等诸民族神柱崇拜,乃至亚洲、北美某些国家图腾柱文化形态,是研究环太平洋地区原始文化最直接的观念与形态表现。

再次,北美印第安人图腾文化多少年以来,已经走出原始宗教信仰的藩篱,汇总了历代人类智慧和美的崇高理想,有些图腾柱经过几代人的筛选、修润,已越来越成为被世界人民所钟爱的原始艺术奇葩,从而得到人们的广泛美誉。中国北方民族的图腾柱文化,还仅仅作为原始文化中的造型艺术,正振兴民族文化的时代潮流中,也越来越受到人们的重视。我们一向认为,历史文化有其时代的局限性,就像藏于荒沙的瑰宝、历史尘封的遗物,尚待时日的拂尘与加工整饰,方能重现其往昔闪光的真容,为人民日益增长着的物质和精神文化生活服务,为加强国际文化交流、丰富世界文化宝库做出重要的贡献。

“祭神树”与原始氏族的圣婚仪式

萨满原始宗教信仰以及古代先民繁衍与婚姻方式,是人类学、历史学、民族学、民俗学、宗教学共同关注的课题。从北方民族的生殖崇拜、女神崇拜以及“祭神树”的古老仪式中,我们隐隐看到了它神秘的意像和踪影。

北方民族的原生态宗教意识,普遍存在着生殖女神的崇拜之中。如,维吾尔人、哈萨克人、哈卡斯人、绍尔人、克钦人、阿尔泰人、雅库特人、布里雅特人、鄂温克人、埃文克人祀奉“乌麦”,那乃人崇拜“奥莫”,涅吉达尔人崇拜“奥米”,其原始文化内涵都是生殖崇拜,不论其称呼或仪式有何种差别,其译意和象征的原型,系指女性生殖系统,如肚子、阴道、子宫、胎盘等,这是从原始的母体器官崇拜演化为生育女神崇拜而登上萨满神坛的,毋庸置疑,是高扬母性与生命之光的文化主题。

满族奉祀的生殖母神是佛朵妈妈。在清代宫廷祭祀中,这位民间普遍崇祀的女神有一个更为复杂的名称———佛立佛多鄂漠锡妈妈。它的汉译为柳母神或子孙娘娘。清宫堂子祭的静堂,殿内安奉的神像从不显露,故而给人以一种神秘之感。据《清代野史》记载,静堂中安奉的神像,皆为满族先世女真人原始生殖崇拜中的生育母神圣灵化身。满语中的“佛朵”,汉译为“柳叶”,其词根与女性生殖器“佛佛”同源,而柳叶的形状也酷似女阴,所以,佛朵妈妈信仰的实质是女性生殖崇拜。有学者研究,佛朵妈妈神像,是一尊裸体女神,与在欧亚地区包括东北亚考古发现的那些裸体、丰乳、鼓腹、肥臀、长阴,突出女性生育特征的史前女神像,所表达的文化蕴涵完全相同。正像英国学者甘布尔指出的那样:“维纳斯”(即原始母神,或称女性生殖神)文化带的确存在。

北方原始古族多奉榆柳为始母神,将“神树”视为人类母神的化身,是婴儿魂寄托的载体。榆柳人格化,属图腾文化的遗存现象和演化的异类表现形式。这同在欧洲发现原始部落人将橡树祀为生殖母神的寓意是相同的。

“祭神树”每年春秋两季举行。春暖花开的季节,万物复苏,生机勃勃,是育龄男女择婚配偶的重要时刻。从中国上古先民普遍对蛇的崇拜可以断定,神婚仪式选在春季蛇蟒交配之时。萨满祭祀的自然神祗,蛇蟒是重要的生殖神。在萨满雪祭的求子仪式中,其神偶之一为男性生殖神,冰雕形象是朝天矗立的巨型男子生殖器,外缠绕一条昂首吐舌的长蛇,这里的蛇成了生殖神,新婚夫妻或长期不孕者在萨满带领下,膜拜蛇神并吞吃神偶底部的小冰人———象征婴儿魂。至于秋季,对于渔猎时代的北方先民,还不能简单地归于丰收的喜悦。但经过对北方民俗的探析,人们发现,每年秋季为成龄男子举行“成丁礼”。《红楼梦》第五回,出身满族世家的贾宝玉于秋时梦游《太虚幻境》,接受警幻“成丁”教育后,与家萨满的秦可卿试婚,是秋季神婚仪式最恰当的旁证。

这里使我们联想到,史载以“神禖”济世的女娲,其实就是华夏民族共同奉祀的女祖先、高禖神。《说文解字·女部》曰:“娲,古之神圣女,化万物者也。”《风俗通义》云:“女娲祷祠神,祈而为女禖,因置婚姻。”蔡邕《月令章句》释“高禖”:“神名也,高犹皋也。吉事先见中像,为人之先,所以祈子孙之祀也。”《路史·余论二》谓女娲“祀为皋禖之神”,“皋禖者,人之先也”,“皋禖为古祀女娲”。“皋”字古意,为水畔平地。皋禖者,并不是后来的对偶婚姻,而是指原始母系氏族社会一种族外婚制度,即古代同族不婚。较之“荒古之人,裸以为饰,不用衣裳,逢女为偶,不假行媒”,“神禖”、“神婚”是古人类社会的一大进步。每年春秋季节,不同氏族的育龄男女,通过举行“神婚”仪式繁育后代。这种神婚仪式,最初多是在水畔的桑林草地举行。这与海水大回潮时期拓荒先民的生活环境是符合的。《诗经·国风》中的许多优美诗句,都透露出这种高禖婚配的影像。“风”乃风土之曲,总称十五国风,其中包括许多古族方国神禖仪式颂唱的桑园之音。勿庸置疑,针对原始氏族社会早期曾存在过的族内婚而言,氏族族外婚是古代人类社会历史性的进步。还有的学者依据方块汉字结构特点研究推论,从“娲”得声的字,多与圆形或容器有关,“娲”从女,字的本意系指女性生殖器。俄罗斯汉学家李福清在越南考察后,撰文认为女娲形象是女性生殖器。古墓壁画的日中三足乌和月中蟾蜍亦是男女生殖力和再生功能的影像。这与世界文化初始期共同的生殖器崇拜的表现形态是一致的。

有意思的是,在盛行伏羲女娲传说的山西吉县的柿子滩,发现了一处距今一万年左右的旧石器晚期遗址,遗址处有一方岩画,这岩画有两种不同底本,其形体显然是一位女性。有学者认为,这是一幅生殖母神“女娲”岩画。岩画上的人物乳房硕大下垂,表示是一个生殖女性。岩画上部七个点,当代表是北斗七星,表示天宇。画上人物右手高举一圈形物,上接苍天。画像中腹部一圆孔,当是肚脐。在人类学资料中得知,在原始人观念中,肚脐是有生育意义的。画像下部两片花瓣状物,其实是阴唇,在这里腿已经被略掉了,它是以硕大女阴表示生育能力的。周围的几个点或代表生育众多子女的意思。画像上部表示的是“补天”,下部表示的是“造人”,这正是女娲神话的艺术表现。这幅画像,表示着人类早期对于生命之门———女阴的崇拜。古代中国灾祸频频,严酷的生存环境和饥荒,氏族间血族复仇的习俗,导致人口死亡危机,大规模杀戮和自然灾害之后,“出门无所见,白骨蔽平原”,“白骨蔽于野,千里无鸡鸣”,是当时社会的真实写照。古代神话之所以要让女娲补天,最根本的原因就在于女娲的生殖功能。

黑格尔认为重视生殖是东亚文化的重要特征。他说:“东方所强调和崇拜的往往是自然界普遍的生命力,不是思想意识的精神性和威力,而是生殖方面的创造力”(黑格尔《美学》第3卷上册第40页)。笔者认为,此即“女娲补天”特殊的人类学文化内涵,从中可以解读华夏酋邦社会史乘断代的千古之谜。根据近代考古学研究,从大地湾、河姆渡与沈阳新乐下层文化遗址、河南濮阳西水坡45号墓蚩尤“帝丘”与浙江余姚良渚文化遗址、辽西牛河梁女神庙遗址,直到尧舜禹时期,从6500年的轩辕黄帝时代———5500 ~ 5400年(颛顼、帝喾时代)———4200-4000年(尧舜禹时代)之间,出现了两个明显的千年断代史。依据考古发现并结合古文献学研究,历史上发生的阪泉、涿鹿大战,以及颛顼、共工争霸之战,造成各氏族部落人口锐减,加之火山、地震、海浸及大洪水造成的自然环境灾害,神州古族方国危机四伏,种族繁育及休养生息,成为先民最重要的社会使命。为此,只有具无限生殖力的女娲,才能挽救人类于危难,以避免“天崩地陷”的命运,使大地重新焕发出昂昂生机,并引导华夏神州古族方国进入新的历史发展阶段。

此外,流传后世的女娲神话还有“女娲抟黄土作人,剧务,力不暇供,乃引绳于泥中,举以为人”(《太平御览》卷七八引《风俗通》),以及汉代后方流传于世的“伏羲女娲人身蛇尾交媾图”。

中国古代神话主体源流为四大系统,即道教神话、佛教神话、图腾神话和萨满神话。如果从古文化内涵探析源流,女娲神话与前三种大相差异,而更接近于萨满神话,包孕着阿尔泰一通古斯北方民族的始母神、生殖神的原始观念。所谓“伏羲女娲交尾图”的文化寓意,曾被解释为古族通婚和兄妹婚。古人类进入原始氏族社会后期,根据同氏族禁止婚配的规则,同属蛇图腾部落的育龄男女不可以通婚,兄妹婚姻更是无稽之谈,在先秦找不到丝毫线索。萨满认为,蛇于仲春出洞,群蛇缠绕交尾,是生殖繁衍的象征。以蛇喻意生殖,这也是世界性的原始观念。因此,此图只能是无比神圣的圣婚仪式,代表人主与女神的结合,也是对两性交合的崇拜。同理,那位与楚襄王相会、云雨巫山的高唐(或堂,禖也)神女,正是楚民族的高禖神、生殖神。楚王族为轩辕高阳裔,以理相推,“高唐”亦为女娲。

中国古代神秘文化中的“神禖”,同著名的文化人类学者J·C·弗雷泽在《金枝》中所记载的世界各民族的史前“圣婚仪式”,其形式具有惊人的一致之处,两者之间可以彼此相互印证。

意大利原始时期,在森林女神狄安娜神庙,祭司每年以神树折下的“金枝”决斗,胜者以他拚死捍卫的那棵圣树为狄安娜化身,把它当做妻子来拥抱。“尘世凡人的森林之王都以林中的狄安娜为自己的王后”、“那些祭司们一代一代地以森林之王的头衔服侍狄安娜”,这是起源于久远的圣婚仪式的“变体”,结合的目的是为了促进大地、万物与人类的繁殖。因为在原始先民看来,只有女神才具有神圣的生殖功能,才能使人类社会生生不息,繁荣昌盛。世界古老宗教教义认为,这种宗教仪式上的交媾,体现了男性与女性宇宙之合的原则。与此同时,人们很自然地联想到,如果每年举行一次这样神圣的婚礼,用神的塑像或由人来扮演婚礼中的新娘和新郎,这一目的就会更有把握地实现或得以强化。

用文化人类学比较论证并考察五大洲民俗,发现全球普遍存在史前“圣婚仪式”。欧洲乡村曾广泛流行“五朔节”。那一天,人们竖起五朔树或五朔柱,并在柱或树顶挂起手帕和小旗,绑上贵的花卉和青翠的树枝,然后围着花柱或树跳起舞来,舞后,他们纵情恣欲,自由交媾。显然,人们是把五朔柱或树当做森林女神狄安娜的化身来看待了;在雅典,人们每年扮演酒神狄俄尼索斯同王后“神圣的美满婚姻与婚礼仪式”;在古巴比伦,人们对植物神塔穆斯的崇拜仪式是同女性丰产神易斯塔的祭祀联系在一起的,喜庆的气氛和性的放纵也是一年一度的春祭大典的特征,在这种祭祀仪礼中,一方面是春之神死而复活,一方面是举行旨在促进万物生长的集体狂欢———集体性交;在北美洲,印第安人表演一种“水牛舞”,表演者中有个人腰间带有一个雄伟硕大的阳具,经一番扭摆作态后,在场的女人就一涌而上,把阳具扯下来扛着游行。中美洲墨西哥各部所流行的“太阳舞”也有类似情形(引自朱云影《人类性生活史》,上海社会科学院出版社1988年版)。在孟加拉,人们年年都要庆祝大地女神与太阳男神的婚礼。结婚仪式是由祭司与妻子像正常人那样举行婚礼,然后“全体吃喝玩乐,跳着舞,唱着猥亵歌曲,最后便进行荒唐的纵情淫欲”;在埃及和西亚,人们普遍隆重举行塔穆兹和伊希塔这对情人复活的仪式;在古印度,天国生灵和圣者们同聚于凯拉舍山,庆祝印度神悉法与雪山女神的天堂婚礼……

古印度三位主神之一的悉法(湿婆)也是一位生殖神。他的神像被安放在肩舆上绕庙而行;善男信女们一手执着神像的灵根,另一只手则持着金铸的生殖器;祭司身披白袍,诚敬地扛着生殖器前行;群众则匍伏于庙前。还有成群舞女吏杂在乐队中间随舆行进……舞女们按着俄拉(一种乐器)及羯鼓的和缓节奏,扭腰摇臀,且舞且进,婆罗门僧一直把所拿的、饰以名贵宝石的银制大阳物,举向顶礼膜拜者,虔诚的信士,纷纷亲吻阳物,并以恒河的圣水朝其浇洒。妇人们则以歇斯底里般的扭摆动作,搂抱那根伟器,疯狂地吻它,并献以鲜花。头角镶金的圣牛,在群众杂沓中间扬长而行。过了一会,那婆罗门僧便站起来大声疾呼道:“现在让我们去涤除一切罪恶的污垢罢!让我们把自己造成番息丰裕罢!”然后用手摸摸自己的肚脐和阳物说:”真火、太阳、太阴都奇在这里呢!”他的助手随即拿牛粪来涂抹他,在这当中他向观礼的群众,滔滔娓娓地讲述克里须那的神迹———这位情欲之神在十五岁时,便淫遍了国中所有年轻女郎。接着,又宣述悉法的德性,表明他是不断创造也不断遭到破坏的大自然的象征。古印度的生殖巫仪中,悉法是“大自然的象征”,他的“创造力主要表现在男性生殖器中。他的形象是把象征男性生殖器的圆柱立在女性生殖器中。”仪式中出现了牛、牧童、牛粪等与农牧业相关的事物,说明这也是一种丰产祭仪。

生殖崇拜的丰产祭祀礼仪,反映出初民对大自然和人类自身繁衍的认识。原始人把农业的丰产视同于人类自身的丰产;他们强调和崇拜的是自然界的普遍的生命,是生殖方面的创造力。人们欲谋求食物的丰盛(农牧业的丰产),就必须对食物(动植物)施以巫术手段,让它们不断繁殖昌盛。怎样实现这一手段呢?由于阴阳交媾、肉体出生这一自然事实启发了日益觉醒的原始人,因此,他们就举行以性为中心内容的祭祀仪式,以男女交媾为巫术手段来催发万物、繁衍生命。这样,人们很自然而然地把播洒精液的男性生殖器看成是最神圣的东西,以后又把女性的生育和大地长出草木相联系,认为田野、河流、大地都是女性和女阴的象征,并希望人口繁衍如同大地生长草木那样郁郁葱葱,永不断竭。这种将女性崇拜与大地崇拜相联系的思想,延至后世仍以古朴的风俗予以保留。如祭祀土地时要放置女性使用过的器物和经血,女性分娩要去田野,认为这可使分娩顺利、五谷丰登;收割谷物要生育过孩子的妇女进行,认为这会使土地生产更加繁盛。以田地象征女阴,以种子象征男精,将男女性交称作“播种”、“耕褥”,则是见诸于民间长期流行的说法。这些都说明以性崇拜为中心内容的生殖巫仪,在中国的古老文明中不仅发生过,并且深刻地影响着古代先民的社会生活。

秦代典藉《吕氏春秋》“古乐”篇中记载的《葛天氏之乐》,也是一场明显的生殖祭仪和丰产乐舞:昔葛天氏之乐,三人操牛尾投足以歌八阕:一曰《载民》,二曰《玄鸟》,三曰《遂草木》,四曰《奋五谷》,五曰《敬天常》,六曰《达帝功》,七曰《依地德》,八曰《总禽兽之极》。这里,“三人操牛尾”即为世界各地都曾有过的“杀牛祭”。杀牛时,割下牛尾,让牛牲的鲜血洒入大地,以祈求农业丰产、人丁兴旺。八阕之歌舞,第一段为祭祀载民之土地;第二段歌唱春天之神鸟,祈祷春季的来临;第三段,祝愿草木复苏、万物昌盛;第四段,向大地播撒五谷种子;第五段,敬祭天的常道,愿风调雨顺、祛病无灾、人寿年丰;第六段,以祭物相敬,向上帝谢恩;第七段《依地德》和第八段《总禽兽之极》即为生殖祭祀仪程。何为“依地德”?地德,语出《淮南子·俶真训》:“古之人……含哺而游,鼓腹而熙,交被天和,食于地德。”译成白话文即为:“古代的人嘴里吃着东西游玩,肚子饱了就相互嘻戏,在祥和的大自然中交媾,饿了就吃大自然提供的食物。”那么,《依地德》表演的究竟是什么呢?就是表演游玩、嬉戏、交媾、豪饮。世界各地的丰产祭仪均有这一表演过程,古人认为,只有通过这一过程,祭祀才能达到高潮,此即乐舞的第八段《总禽兽之极》。古代“禽兽行”指乱伦行为;“总禽兽之极”,是将禽兽行为演致极尽,这就是指群交———性狂欢。

中国幅员辽阔,民族众多,在偏僻的深山老林,在被文明遗忘了的村野旯旮,至今仍有原始生殖巫仪的“活化石”以及性舞蹈残存的孑遗。

贵州咸宁县板底乡裸戛村,遗存着一种古老的祭仪———“撮泰吉”(变人戏)。“撮泰吉”反映的是彝族的先民创业、迁徙、生产、生活、繁衍的历史。仪礼中,参与者对祖先如何训牛、犁地、撒种、薅刨、收获等生产过程都有粗犷的模拟表演。其中,也包括交媾、哺育等场景。

贵州彝族有一种交媾舞。“撮泰老人每到一家,主人都要备下酒肉,表示欢迎。在同辈的人家,撮泰老人还要唱彝族古情歌。在已婚多年未能生育的夫妇家,阿布母与阿达母还要作一些交媾示意状,以引来隔年生子”(庹修明《贵州民族民间傩戏与民俗》,《苗岭风谣》1988年第4期)。

湘西土家族的“摆手舞”中,有象征交媾的舞蹈动作。《永顺府志·岁时》记载:每岁正月初至十七日,男女齐集,鸣锣击鼓,跳舞唱歌,名曰“摆手”。该舞头一场为“毛古斯”,有唱、舞和其它动作。先出场的是老“毛古斯”和若干小“毛古斯”,每人都穿树叶衣,头戴草帽,下垂五根辫子,腰上捆一根草扎的“粗鲁棒”,长115厘米,象征男性生殖器,头下用红布包着,据说这是象征交媾、繁衍。跳舞时双手捧着男根,或左右摇摆,或前后跳跃,内容有敬祖先、敬梅山、悦神等(向渊泉《摇手舞探源》《北大民俗通讯》1986年第14期)。

云南红河哈尼族的“若独独色色舞”,也是一种交媾舞。人以树叶、棕片遮身,跳舞狂欢,展示男女戏嬉、追逐、交媾的全过程。黄昏后,夜幕拉开,青年男女便公然搂抱在一起,三三两两地进入山林草丛。在这里,交媾舞是野合的前奏,而野合是交媾舞的归宿。

麻江苗族在吃满月酒时,有一种迎外婆骑马仪式。“作木棒、扫把、萝卜之类夹于腿间象征男性生殖器,互相拥抱作房事状,狂欢跳舞,不避生人,若有生人路过,舞者即迎上作手语:左手拇指和食指握成圆圈,右手食指反复插入,象征性交,意在以此庆贺添人进口,家兴室旺,民族昌盛”(宋兆鳞《生育巫术对艺术的点染》,《文博》1990年第4期)。

西藏喜玛拉雅山麓珞巴族的阿帕塔尼部落,每年春天庆祝莫郎节。在巫师的带领下,参加节庆的人列队游遍各村,当路过田野时,青年们举着竹制的巨大的男性生殖器,边唱边跳生殖舞。湘西土家族的“毛古斯”,更是一种典型的生殖巫仪。它除有丰产巫仪大都具备的先人教导耕种、狩猎、制造工具等模拟表演以外,仪式中的生殖崇拜尤为突出,它在表演有关生殖内容时,示雄、追逐、嬉戏、交合,动作淫荡,道白粗俗,气氛热烈,情绪欢乐。

汉族地区也有类似的仪式和舞蹈。广东番禺居民在喜庆时,有一种鳖鱼舞,几十人举着以竹蔑扎成龙头鱼身的鳖鱼,上下跳跃,左右摇摆,作鱼戏水、噙茜、交配、散卵等动作,目的是去灾、求子。淮阳祭人祖时跳一种巫舞,名曰“担花篮”。据说这是敬“老母娘娘”,以舞悦神。舞者穿黑衣服,以黑纱包头,后垂于地,肩上担着龙凤小花篮。由四人组成一组,其中一个打经板,三人边歌边舞。跳舞过程中,以脚勾挂作交媾状态。类似舞蹈在其他汉族地区也不少。可见,无论古今中外,原始人类的丰产祭仪和性习俗,总是大同小异,基本雷同。

我们还是回头来描述古老的“祭神树”。原始氏族部落的男男女女,怀着神圣和欢悦的心情,汇聚在始母神化身的“神树”下,祭祀伟大的生殖母神,举行择偶婚配仪式。可以想象,处于生育年龄的男女,包括那些刚刚“成丁”的少年,四面八方,成群结队,来到女神光环笼罩的圣灵之地,围绕在庙坛周围,祈祷,祝愿,热舞,欢歌,这是多么神圣和欢乐的节日啊!在萨满世家傅英仁老人讲述的《东海窝集传》中有这样一段描述:

火把照得夜晚如白昼,高大的“神树”前摆满祭品,包括81头活鹿,27位女萨满戴着虎皮帽子,穿着鹿皮裙子,升起81盆年祈香,香烟缭绕,篝火燃起,她们击鼓跳神,高声颂唱着祭神歌。鹿的四腿吊在架上,每只鹿前一个锅头,拿着石刀单腿一跪,把鹿头割下来,挂在早已搭好的神架上。待祭品摆好后,全体向神树下跪祈祷。女萨满又开始跳神诵歌,各氏族部落的男女,汇聚到代表始母神圣灵的“神树”下,随着木鼓声四起,翩翩起舞,像蝴蝶似的,有的跳起莽式,有的跳皮子,尽情展示各自的优美舞姿。东海老女王的牛角号响起来,人们明白,择婚选偶的时辰到了,这时,男追女,女追男,通过舞蹈选择配偶,并以舞蹈动作向对方表示爱慕,两情相悦或情投意合的伴侣,手拉着手一同到“神树”前祀拜,再到女王和部落达面前请安磕头。婚配仪式开始,篝火、火把息灭了,所有的鼓声响成一片,舞跳得更加紧张热烈,婚配男女头戴红羽毛花,成双成对到选定处野合。当篝火和火把再次点燃起来,这些男女在锣鼓声中走出来,婚配完成。

———这是多么神圣的仪式,高扬人类生命的赞歌。此情此景,只有大诗人屈原的一曲《礼魂》,才能描绘和表达内心的溢美之辞:“成礼兮会鼓,传芭兮代舞,姹女倡兮容与。春兰秋菊,长无绝兮终古。”释意为,野祭婚配的鼓声咚咚,传递鲜花尽情地舞蹈,用歌声赞美恋人的容貌,春天的兰花,秋日的菊花,祭祀不断,万古流传!表达出原始先民对高禖神的虔诚,以及对神婚仪式的衷心祝愿。

需要指出的,不可用世俗乱释“野合”之意。在原始氏族社会的神婚仪式上,“野合”,为“野祭之和”、“天作之合”,属神权天授,合乎于礼俗。自古圣人帝王出身,其母多有“神禖”、“野合”之际遇。华胥踏雷神足迹生伏羲,皇娥感太白之精生少昊,女登与神龙接触生炎帝,附宝见大蛇绕北斗生黄帝,庆都感赤龙而生尧,握见大虹而生舜,修已吞神珠而生大禹,姜嫄履神人迹而生后稷,简狄吞玄鸟卵生商契,女修吞燕卵生秦祖大业,佛库伦食朱果生布库里雍顺……,“非礼勿视”的孔夫子,也是老父与幼母野合所出,当为野祭圣婚孕育之子。此实为褒意,不仅不为人所歧视,还为其出身笼罩上神性光辉,言其所以成为世人敬仰的圣人,乃天遣神意,早有征兆。

由此可见,古代先民对圣婚仪式的祭祀风俗,是抱有一种神圣的文化心理的。生殖崇拜是人类生存繁衍的本能观念,可是,对于进入氏族社会的原始初民来说,圣婚仪式所表现出的,不只是一种纯自然的性行为,而是性的社会属性的进一步发展。因为举行圣婚仪式不仅能满足人的繁衍需求和情感欲望,还可使大自然在神的两性结合中,不断死而复生、生殖繁荣、硕果累累。后世把这种关系扩展到天地、阴阳、男女之间。《易·系辞下》曰:“天地姻媪,万物化醇;男女构精,万物化生。”《易·象·归妹》云:“归妹,天地之大义也,大地不交而万物不兴。”所谓“妇妹”即嫁女,古人认为,如果男不婚,女不嫁,人间阴阳不调,就会影响大自然的茂繁兴盛。道家、阴阳家等学派也以这种理念贯穿其思想体系,道家的开山鼻祖老子,就把生生无端的大自然,比作女阴———玄牝,“玄牝之门,是为天地根”。这种天人合一的宇宙观,显然是华夏原始文明的一大特色。

揭开“牛河梁女神”朦胧的面纱

古人类最尊崇的是女性生殖神,她是人类繁衍最伟大的母亲神。在世界各地已经发现近百尊史前女神像,大多为原母神,或称女性生殖神。其中,较为典型的是被誉为“东方维纳斯”的中国辽西地区的牛河梁史前女神像。

1983年,考古工作者在红山牛河梁神殿遗址,出土了五六尊女神像,体形有大小,年龄有老少,或张臂伸手,或曲肘握拳。根据彩绘陶像残片分析,最大的约为真人三倍。有一尊女神头像,额面鲜红,唇部涂朱,表情栩栩如生,在采用夸张手法放大的眼眶里,一对淡青色玉片制成的眼球炯炯有神;嘴部较长,嘴角圆而翘,上唇微张,微露笑态。这尊头像的大小与真人接近,是典型的蒙古利亚人种,据碳14测定和树轮校正,距今5485正负110年,属于红山文化晚期。在此前1979年5月,辽西喀喇钦左翼蒙古族自治县东山嘴村,发现一处原始社会末期的大型石砌祭坛遗址,祭坛为—圆形石圈,设在山嘴的空地之中。在圆圈周围发现两件无头女性裸体小像。小像腹部隆起,丰乳肥臀,阴部有象征女性生殖器三角记号,是典型的孕妇形象。红山文化遗址也有不少骨雕女神像,乳房突出,腹部隆起,双手抚摸腹下,或站或坐,形象古朴。

女神庙、女神塑像和女神祭坛的发现,充分说明,在五千多年前的东北确实存在一个对女神祭祀的仪式。考古学家认为,牛河梁女神庙、周边大型金字塔型建筑和积石冢的布局,与北京天坛、太庙和明十三陵相似,说明当时古人祭祀仪式的规模是相当盛大的,远远超出了氏族祭祀的范围,应是部族联盟对始母神———女祖先共同祭祀的场所。再从牛河梁女神庙周围的开阔地带,以及东山嘴祭坛石圈外是一片更大的开阔地来探析,围绕祭坛的开阔地不是用来作其他活动的,一定是古辞描述的“台桑”之野,即“桑中之约”、“万舞翼翼”的场地。我们虽然还尚未发现这方面的确证史料,但跨地域时空文化的比较显然已为现代人理解这一问题提供了佐论,可以为我们重构牛河梁女神祭祀仪式和揭示古文化内涵作出重要参考。

那么,如此大规模的女神庙,它所祀奉的是那位主神?根据考古和史料合理推测:(1)牛河梁女神殿祀奉的主神,应该是红山先民祀奉的高禖神、女祖先。红山先民每年都要在这里举行庄重的祭祀活动和神婚仪式。(2)这位笼罩神秘面纱的女神,发现于华夏古族创造的红山文化中心区———冀州,极可能就是华夏族共同祀奉的高禖神———女娲。(3)牛河梁为史前轩辕族图腾圣地,女神殿与金字塔建筑之间山岗上六处大型积石冢,正是史书有载的轩辕六部,即以熊罴豹虎象犀为图腾的部族亡灵地。将生殖女神庙和部族亡灵地建于一处,体现了萨满原始宗教的魂化观念和鬼神崇祀。(4)那座神秘的金字塔形建筑物,应为颛顼下都之神庙通天塔,也是大禹涂山“万国盟会”的祭坛。(5)牛河梁遗址的庙、冢、畤以太极八卦布局,蕴含有“天地人合一”的上古文化精粹,以及“皇”、“帝”、“中”所体现的上古文化理念。同时,也揭示出华夏祖先神崇拜的历史源头。

我们沿着历史文化流淌的长河,去探索跨越时空的千古谜团,依据史实和史料来验证以上的推理:

黄帝时代统辖的上古神州版图,太史公在《五帝本纪》中,为我们准确描绘了四方界域:东至黄海鸭绿江口,西至甘肃陇蜀,南至江浙湘鄂,北至兴安漠北,中以河北涿鹿为邑,位于《山海经》所载“轩辕国”。根据河南濮阳西水坡“帝丘”考古发现,轩辕黄帝逐鹿中原距今约6500年,大禹治水约4100~4000年,其间历经黄帝有熊氏、颛须高阳氏、帝喾高辛氏、帝尧陶唐氏、帝舜有虞氏,约2400耀2500年。帝尧时期,“鸿水滔天”,“水逆行,泛滥中国;龙蛇居之,民之无所;下者为巢,上者为营窟”。中原大地,黄水滔滔,河道无定,所谓“三十年河东,四十年河西”,黄河出海口东至天津,西达上海,东西宽达千里,黄淮平原洪水泛滥,黎民百姓饱受煎熬,生活在苦难之中。尧、舜、禹三代治理水患,史料记载多有详述,但前后也不过两三百年。由此看来,牛河梁女神庙始建时间,以锁定在颛顼帝喾时代最为恰当。《礼记·月令》“注及疏”亦云,帝喾高辛氏有立祠禖神之制,称高禖、郊禖,立宫于郊外。笔者认为,红山祭坛体现出的萨满教灵魂崇拜内涵和太极布局、以及女神庙北圆南方的建筑风格,正是华夏两大族群原始文化融合的体现。

《汉书》卷二十八地理志第八载:“昔在黄帝,方制万里,画野为州,得百里之国万区”。其后“尧遭洪水,怀山襄陵,天下分绝,为十二州。”颜师古释曰:“水中可居者曰州,洪水汛大,各就高陆,人之所居,凡十二处”。禹平水土以后,重新厘定为九州:“两河间曰冀州,河南曰豫州,河西曰雍州,汉南曰荆州,江南曰扬州,济河间曰兖州,济东曰徐州,燕曰梁州,齐曰青州”。历夏、殷二朝,一直沿用禹九州制度。周时,将禹九州中的徐州并入青州,梁州并入雍州,从冀州中分出并、幽二州,成为周时九州。这是五帝、三王以来的分州概况。《淮南子·天文训》云:“正中冀州,曰中土”。《禹贡》九州,冀州为首,“厥赋惟上上”。屈原《云中君》谓:“览冀州兮有余,横四海兮焉穷”。《尔雅·释地》曰:“九夷八狄七戌六蛮,谓之四海”。屈原古辞以冀州喻意整个华夏神州,可知古时冀州地位之重要。同时,在对一系列文化遗址和考古文物的研究中,考古学家将辽西地区史前考古文化依次排定为兴隆洼文化(约公元前6200耀前5400年),赵宝沟文化(约公元前5200年~前4470年)、红山文化(约公元前4710~前2920年)、小河沿文化(约公元前2920年),学界习惯统称为红山文化。这说明,位于黄河以北和西辽河之间的古冀州,是自轩辕黄帝开创的部落联盟族国政权的政治文化和经济中心。同时,这里也是史前华夏两大族群栖居地的交界处,两大原始母源文化的融汇合流,孕育出以华夏祖先神崇拜和“禘”文化为主体特征的红山文明。

在古代中国政治发展过程中,国家组织与氏族制度熔铸一体,国家形成的过程即是华夏民族血脉与文化交融的过程。史载黄帝禽杀蚩尤驱逐三苗九黎、征服炎帝族后合并发帝族,合符釜山,祭天盟誓,“置左右大监,监于万国”,属于原始社会“祭政并行”时期;颛须“生于若水,实处空桑,乃登为帝”。他是一位大有作为的帝王,不仅战胜共工,征服九黎,还针对“民神杂糅”“绝地天通”,以王权控制神权,建立起以帝王为核心的华夏酋邦社会;帝尧“分命羲仲,居郁夷,曰阳谷,敬道日出,使程东作”,“窜三苗于三危”;帝舜德载八方,“凤凰来翔”,“有苗乃服”;“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国”。其间,轩辕颛顼集团征伐八方兵抚结合,建立以联盟共主制为基础的酋邦社会,重点仍在强化和巩固族国体制。直到大禹成功治理水患后,形成新的华夏民族集合体,大举南迁,政治文化中心才移至中原。此外,史载大禹治水“行自冀州始”,“祀上帝于北河,归大功于九天”,“五帝皆在翼、轸之地”,“西北方曰大夏,其华照下地”。这些都证明,诸夏族群的根脉和神坛确在古冀州,也就是《山海经·大荒西经》描述的轩辕颛顼之国。(未完待续)