猴子岩水电站截流模型试验研究及原型观测对比分析

2015-02-01宋方刚,马旭东,戴光清,丁治平

宋 方 刚, 马 旭 东, 戴 光 清, 丁 治 平

(国电大渡河流域水电开发有限公司,四川 成都 610041)

猴子岩水电站截流模型试验研究及原型观测对比分析

宋 方 刚,马 旭 东,戴 光 清,丁 治 平

(国电大渡河流域水电开发有限公司,四川 成都610041)

摘要:本文以猴子岩水电站截流试验模型研究与猴子岩水电站工程截流水文资料观测分析为基础,将模型试验结果与原型观测结果对比分析,得到二者之间的异同,以及出现差异的原因,以期为后续山区河道截流工程提供理论指导和实践经验。

关键词:猴子岩水电站;模型试验;原型观测;对比分析

1 工程概况

1.1猴子岩水电站概况

猴子岩水电站位于大渡河干流上游,是大渡河干流水电规划调整“三库22级”的第9个梯级电站,上接丹巴电站,下接长河坝电站。正常蓄水位为1 842 m,相应库容为6.62亿m3,水库总库容7.06亿m3,死水位为1 802 m,调 节 库 容 为

3.87亿m3,电站具有季调节 能 力。装 机 容 量

1 700 MW(425 MW×4台),多年平均年发电量74.53亿kWh。电站采用坝式开发,枢纽建筑物主要由拦河坝、两岸泄洪及放空建筑物、右岸地下引水发电系统等组成。

1.2截流模型试验概况

猴子岩水电站模型试验研究委托四川大学,根据电站坝址区地形图和模型设计图,制作模型试验。按工程进度需要,经分析研究决定,重点研究单戗堤截流方案、宽戗堤截流方案和双戗堤截流方案,通过模型试验,得到了不同流量、不同截流方案下龙口水力学指标,以综合评价截流难度,推荐合理的截流方案。即:在流量不大于570 m3/s时,推荐采用单戗截流。在流量大于等于570 m3/s时,推荐采用双戗截流。单戗堤截流进占过程中,宜采用上挑角的进占方式。双枪截流过程中,宜上、下戗堤同时进占,但进占方向相反,龙口位置交错,进占速度相同。

1.3截流施工及原型观测概况

截流时段及原型观测的时段从4月2日开始至4月6日结束,水力学要素观测主要在截流合龙阶段。整个截流施工及原型观测从2日19点开始,5日15点结束,历时64小时。截流实施采用模型试验推荐的单戗堤截流方案,采取双向预进占。在整个截流过程中,来水流量变化范围为233~373 m3/s,龙口最大流速达9.85 m/s,最大落差为9.72 m。该电站围堰截流的难度较高,主要表现在陡坡降、高流速、大落差、窄戗堤、单向进占、高流速持续时间长。

2模型试验成果与原型观测成果对比分析

2.1导流洞分流能力

截流龙口水力学指标与导流洞的分流能力直接相关,同时也是截流难易程度的主要影响指标,其主要影响因素为隧洞进口围堰是否完全拆除。截流施工中,在实施截流之前拆除导流隧洞进口围堰,一般是采用爆破或反铲开挖方式,由于水下施工,故一般该进口围堰均不能完全拆除,均会留有一定的残埂。该残埂在截流初期会一定程度影响导流隧洞泄流能力,甚至影响截流初期的截流难易程度。猴子岩水电站河道截流过程中,导流洞泄流能力原型观测值与模型试验值对比如图1所示。对比分析图内数据,可得到以下结论:

(1)实际截流过程和模型试验,导流隧洞泄流能力整体变化规律基本吻合,均随导流隧洞进口水位升高而逐渐增大,基本呈线性规律。

(2)实际截流过程中,在截流初期,导流隧洞水位在1 700.3 m~1 701.1 m范围时,导流隧洞泄流能力小于对应水位的模型试验中隧洞泄流能力,说明截流施工中导流隧洞进口围堰没有完全拆除,一定程度地影响了导流隧洞泄流能力。

图1 导流隧洞泄流能力对比

2.2龙口流速变化规律

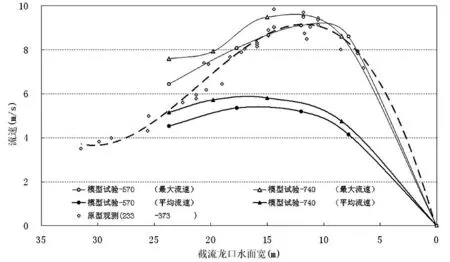

截流原型观测和模型试验中,不同龙口水面宽度下,龙口内流速变化规律如图2所示,原型观测中,限于时效性和非恒定性等影响因素,无法完整观测龙口内流场分布,仅观测了龙口水流表面最大流速,根据图内数据表明,模型试验中实测龙口平均流速小于最大流速,并小于原型观测中流速,二者不具有可比性,故主要对比最大流速。分析图内数据可得到以下主要结论:

图2 不同龙口水面宽下龙口流速对比

(1)原型观测中最大流速与模型试验中最大流速处于同一数量级,且变化规律基本相同。

(2)原型观测中最大流速9.85 m/s,对应流量309 m3/s,龙口水面宽14.4 m,模型试验中流量为570 m3/s和740 m3/s时,对应最大流速为9.11 m/s和9.49 m/s,对应水面宽分别为12 m和15 m。从以上数据结果对比分析,原型观测和模型试验龙口最大流速和水面宽较为接近,均位于龙口出现倒三角时段,但原型观测中流量远小于模型试验流量。分析原因有两方面,一方面我们采取对比分析,由于最大流速和测点关系较大不具备可比性,一般采用平均流速作对比。另一方面,最大流速与落差有关,与流量关系不大。模型试验中计算了渗透流量,而原型观测中对渗透流量未作计算。

(3)截流施工中,当龙口流速达到最大流速9.85 m/s之后,由于戗堤无规律坍塌等因素,龙口和水面宽度会增大,从而致使流速会相对减小,但仍然大于8.0 m/s。

不同龙口流量下,模型试验及原型观测中,龙口最大流速对比如图3所示,图内数据表明:

图3 不同龙口流量下龙口流速对比

(1)在区间A范围内(流量260 m3/s~135 m3/s),最大流速原型观测值小于模型试验值,但最大流速原型观测值却随流量减小而逐渐增大,主要原因在于虽然龙口流量相同,但二者水面宽度存在差异,对应的龙口落差和单宽流量均存在差异,且模型试验值大于原型观测值。

(2)在区间B范围内(流量130 m3/s~41 m3/s),最大流速原型观测值和模型试验值位于同一量级范围内,且B区内出现了最大流速极值,极值后随龙口流量减小,最大流速也相应减小,同时也说明在截流最困难区段内,龙口流量和导流隧洞泄流能是时决定截流难度的主要影响因素。

(3)区间C是龙口流速急速减小区段,同时也是截流施工度过困难段之后的最终合龙时段,该区段内龙口流量减小,但由于落差增大而流速相对较大。原型观测中高流速区段持续时间会长于模型试验中高流速区段。

2.3龙口落差变化规律

不同水面宽度和不同龙口流量下,原型观测和模型试验中龙口落差变化规律如图4、图5所示。具体分析图内数据可得到以下结论:

图4 不同龙口水面宽度下龙口落差对比

图5 不同龙口流量下龙口落差对比

(1)截流落差随龙口逐渐缩窄和龙口流量减小而逐渐增大,同时也受上游来流量影响。

(2)实际截流施工过程中,由于戗堤的无规律坍塌等因素,截流龙口会出现不进反退的状态,但其截流落差会持续增大,基本不会减小。

(3)在水面宽度10.5 m之前,龙口落差原观值会始终小于模型试验值,原因在于模型试验流量大于实际截流流量。

(4)在龙口宽度出现不进反退的10.5 m~15.9 m时段内,龙口流量相对减小,但其截流落差却增大,甚至大于模型试验值。而在相同龙口流量区间内,龙口落差原型观测值始终小于模型流量值。其主要原因为:该时段内水面宽度增加是由于左岸预进占戗堤坍塌引起的,而左岸预进占戗堤坍塌后会由布置在左岸的备料填补,并且水位的变化存在有一定的时差,导流隧洞进口水位和戗堤上游水位持续增加,分流量增大,戗堤下游水位降低,所以在水面宽度增大的同时,龙口流量减小、截流落差依然增大。

2.4龙口单宽功率变化规律

不同龙口水面宽度下,龙口单宽功率原型观测值和模型试验值如图6所示,分析图内数据可得到以下结论:

图6 不同龙口水面宽度下龙口单宽功率对比

(1)在龙口宽度大于11.8 m时段内,单宽功率原型观测值均小于模型试验值,原因在于模型试验流量远大于实际截流流量,模型试验中的截流落差,单宽流量值均大于对应的原型观测值。

(2)在龙口宽度在11.8 m~8.5 m区段内,为本次截流最困难时段,戗堤进占有一个不进反退的过程,但原型观测中该区段内单宽功率峰值大于对应龙口宽度下时的单宽功率值。

(3)在龙口宽度小于8.5 m后,单宽功率原型观测值始终大于试验流量为570 m3/s下对应的单宽功率值。

3模型试验与截流实施对比分析结论

通过对比截流施工及实测参数与模型试验参数并进行分析得出结论如下:

(1)根据工程进度安排,截流时段选择在2011年的4月份,设计流量为3月份20年一遇洪水流量506 m3/s,实际截流流量为233 m3/s~373 m3/s,均小于模型试验时最小流量570 m3/s。按照模型试验结论,本工程实际截流方式为单戗堤立堵进占方案,戗堤布置在上游围堰轴线前40 m,戗堤高选择1 706 m(模型试验中推荐高程基本相当),且未采取抛石护底措施,工程截流实施基本顺利且与模型试验预测结果一致。

(2)对比原型观测和模型试验中各项水力学指标表明:原型观测中各项水力学指标变化规律与模型试验成果基本符合,说明模型试验能够指导实际河道截流施工。

(3)由于模型试验流量远大于原型观测中流量,而二者对应的龙口单宽功率却大小基本相当,甚至原型观测值大于流量为570 m3/s下对应的

单宽功率。分析原因为原型观测中导流洞分流能力比模型分流能力差,导致原型与模型单宽功率接近。说明在河道截流施工中会具有更大的龙口单宽功率,故在山区河道截流中需考虑更大的截流难度。

(4)在施工中,根据工程现场的实际情况,及时果断决策是模型试验成果促使截流成功的关键。2011年4月2日,根据大渡河临近汛期、来水量逐步加大的情况,及时决策启动了截流各项工作; 4月5日上午,根据截流龙口的实际条件,及时调整了抛投方向和适当向上游侧加宽右岸戗堤,从而避开了左岸戗堤的薄弱部位,确保了截流顺利成功。分析观测资料可知,主要是选择在临近汛期前实施围堰分流,上游由于下雨及冰雪融化,流量在5日8时,来水突涨并超过570 m3/s,且一直持续。

(5)导流洞分流效果不明显。在截流戗堤处,河道主流位于河床中央,在天然情况下导流洞分流比约占总流量的9.4%。而观测结果显示,导流洞分流7.00 m3/s,分流比仅为2.62%,分流效果不明显。分析得出导致实际分流困难的原因是导流洞残埂增加了过水难度。

宋方刚(1984-),男,陕西西安人,硕士,工程师,处长,现在国电大渡河流域水电开发有限公司从事大型水电站施工管理工作;

马旭东(1984-),男,四川达州人,工学博士,现在四川大学水利水电学院从事博士后研究工作;

戴光清(1954-),男,四川成都人,工学博士,四川大学教授(博导),主要从事水工水力学,流体量测技术领域研究;

丁治平(1985-),男,陕西安康人,硕士,现在国电大渡河电力工程有限公司从事项目管理工作.

(责任编辑:卓政昌)

金沙江水电开发质量检查专家组检查乌东德筹建工程建设

2015年3月23至27日,由中国工程院院士张超然、郑守仁、马洪琪等13位专家组成的金沙江水电开发质量检查专家组来到乌东德工地实地检查筹建工程建设质量,这是专家组第二次赴乌东德检查工程筹建情况。专家组集中查勘了筹建工程现场,查阅大量基础资料,认真听取了参建各方的汇报,分组与参建各方进行了专题交流,对质量保证体系建设和执行、以及筹建工程质量进行了全面检查。同时,专家组还针对部分筹建工程项目的重大技术问题进行了专题咨询,提出了指导性的意见和建议。

收稿日期:2015-03-20

文章编号:1001-2184(2015)02-0103-03

文献标识码:B

中图分类号:TV7;TU317+.1

作者简介: