城镇化进程中新生代农民工幸福感研究

2015-01-24邵雅利

邵雅利

一、研究背景

党的十八大报告明确提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”。2013年中央一号文件也提出,有序推进农业转移人口市民化,努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。在当前新形势下,随着我国城镇化建设步伐的加快,越来越多的青年农村劳动力转移到大中城市和县城就业,成为相对于我国第一代农民工而言的“新生代农民工”。综合当前已有研究,新生代农民工的提法主要指1980年后出生的、年龄在16岁以上、在城镇从事非农务工的,户籍仍然在农村的青年农民工。这批人目前在农民工中占到60.9%,大约1亿人,而且这一庞大的数字仍以每年1 500万的速度增长[1]。

新生代农民工作为当前城镇化建设的生力军和重要推动力量,他们为社会创造了财富,为城乡发展注入了活力。因此,加快新生代农民工的城镇化融合,是现代经济发展的必然趋势,是城市化的重要形式,也是促进社会和谐的有效手段。而幸福感在很大程度上综合反映了新生代农民工在流入城市中的工作生活状况、社会交流与心理感受等方面的整体实际状态,是衡量他们在城镇化进程中的社会融入程度的重要指标之一。

马克思曾说过:“在每一个人的意识或感觉中都存在着这样的原理,他们是颠扑不破的原则,是整个历史发展的结果,是无须加以证明的……例如,每个人都追求幸福”[2]373。幸福是人类不断探寻和追求的核心问题之一,也是人类社会永恒的命题。从心理学角度来看,新生代农民工的幸福感是他们对当前的实际生活状态符合心理预期而产生的主观感受;从物质生活的角度来看,新生代农民工的幸福感与他们在生存条件方面的提高和改善,以及在物质需求与现实之间的差异缩小的状态显著相关;从价值观角度来看,新生代农民工的幸福感反映的是他们生活和工作的价值取向。据康明斯最新的研究发现,幸福感是一种意向的大脑系统,在一个很小的正向范围之内,能保持每一个社会成员的幸福感,而这种大脑系统在测量任何幸福感时,都在近似75%的最大范围内保持一个常量[3]。由此,本研究认为,新生代农民工的幸福感是指他们对城镇化建设中所处的生活和环境产生的快乐与否、满意与否和幸福与否的主观体验,是他们对自己的生活质量所做的整体性、意向性的评价。

与城市中其他群体比较而言,新生代农民工衡量幸福的标准、幸福感的现状以及内外影响因素均具有自己的独特性。富士康跳楼自杀事件以及占据不少比例的新生代农民工犯罪率,这些似乎都预示着新生代农民工表现出对当前工作和生活状态的不满意。因此,本研究在实证调查的基础上,系统分析和描述新生代农民工的总体幸福感现状,探索影响新生代农民工幸福感的主要因素,提出有效推进其城镇化进程的路径,以增进社会的和谐和稳定。

二、新生代农民工幸福感的现状分析

1.调查的基本概况

本研究在前人研究的基础上编制了《新生代农民工幸福感调查问卷》。问卷主要分三部分:①主观幸福感量表,采用Diener等人1985年编制的生活满意度问卷(Satisfaction With Life Scale,SWLS),包含 5个项目:SWLS1、SWLS2、SWLS3、SWLS4、SWLS5,如“我生活中的大多数方面都接近于我的理想”等;采用 Likert7点计分法,从“非常不同意”到“非常同意”分别计1~7分,5个项目得分之和为总分,20.0分为中值 “一般”,20.0分以下视为“不幸福”,20.0分以上视为“幸福”。该量表在不同文化、不同年龄的群体中都有较好的信效度。②根据新生代农民工的实际工作生活状况设计的幸福感影响因素问卷,内容包括:自身支持系统(6题)、组织系统(6题)和心理因素(4题)等因素对他们幸福感的影响程度,采用 Likert5点计分法,从“非常不重要”到“非常重要”分别计1~5分。③调查对象的背景资料、进城务工的原因、获得幸福的方式、与城市居民的幸福感对比等问题。

在调查方法上,采用定性访谈与定量调查相结合的方式,以福建省为例,运用多段式整群抽样法,选取福建省内福州、厦门、泉州三个农民工最集中的城市,在工业集中区、工业区的商业区以及城乡结合部等地,随机调查新生代农民工。共发放调查表450份,收回有效问卷439份,有效率为97.6%。其中男性占64.2%、女性占35.8%;80后占63.3%、90后占36.7%;未婚者占58.3%、已婚者占41.7%;在月均收入上,月平均在1 500元以下者占7.1%,1 510~2 500元的人占 36.4%,2 501~3 500元的人占33.3%,3 501~4 500元的人占12.1%,4 500元以上的人占10.9%;在目前从事的行业上看,从事制造业的人占33.7%,从事服务业的人占30.9%,而从事建筑业的人占19.1%,16.3%的人在其他行业(如IT业、批发业等)。调查后,采用SPSS19.0统计软件处理数据和AMOS17.0对结构方程进行分析。

2.新生代农民工幸福感的现状及影响因素分析

(1)新生代农民工幸福感的绝对值和相对值均偏低。问卷调查显示,新生代农民工的主观幸福感仅为19.4,为“比较不满意”的程度。同时,调查还发现,76.2%的新生代农民工认为,他们和城市居民在生活质量上的差距明显,其幸福感低于所在城市居民的幸福感。由此可见,新生代农民工的主观幸福感的绝对值和相对值均偏低。

当前的城镇化建设是一个农村人口向城镇转移,农村生产和生活方式向城镇进化,农村文明向城市文明,农村社会向城市社会的转型过程,由此催生了更多的新生代农民工进入城镇。在他们进城务工的原因方面,调查数据表明,63.5%的人认为是“家乡收入低,外出赚钱”,51.6%的人认为是“向往城市生活方式,希望留在城里”,37.3%的人认为是“开开眼界,增加社会阅历”。可见,新生代农民工向往城镇生活,而事实上却难于被城镇生活所接纳;他们的户口还在农村,却对农村相当疏远。他们往往怀着改变生活方式和寻求更好发展的动机进城务工,为城镇的现代化进程贡献出自己的辛劳和汗水,却在城乡二元分割的户籍体制、医疗保险、社会保障、子女受教育等方面受到不少歧视,“同工同酬、同工同时、同工同权”仍然无法实现。因而新生代农民工还很难真正融入到城市的社会生活中,感觉像在城市里漂泊,生活质量较低,整日为自己的生计而忙碌。与新生代农民的定性访谈结果发现,对于当前的生活,他们更多的使用“烦”、“累”等词语来描述;而对于幸福生活,他们更多的寄托于未来。在这样的情况下,新生代农民工的主观幸福感自然是偏低的,然而,如果这种不满的情绪累积,长期之后,将不利于城镇化进程中整个社会的和谐。

(2)婚姻家庭是新生代农民工幸福感的主要支撑。调查结果发现,已婚新生代农民工的主观幸福感数值为20.5,而未婚的新生供农民工主观幸福感数值为 18.6(p〈0.001),二者差距达到统计意义上“非常显著”水平。同时,“和家人住在一起”的新生代农民工主观幸福感数值为21.5,而“远离家人且独居一室”的新生代农民工主观幸福感数值仅为17.4(p〈0.001),二者差距同样达到“非常显著”水平。可见,婚姻家庭是新生代农民工幸福感的主要支撑。国外研究发现,拥有稳定的婚姻和家庭关系、亲密的朋友、事业伙伴或亲戚,会给一个人带来极大的幸福感(Helliwell,Barrington-Leigh,Harris,& Huang,2009[4]),已婚者的主观幸福感高于未婚者(Glenn,1975[5];Lee,Seccombe,&Shehan,1991[6]);在我国,婚姻生活也往往被认为是幸福人生的重要组成部分。在陌生的城市里打拼,家庭温暖的港湾、家人温馨的呵护是新生代农民工的重要精神支持和动力。婚姻满足了新生代农民工对爱和归属的需求,家为他们构筑了在外艰辛奋斗的避风港,并且家人的关怀和支持也是幸福感水平提升的一个重要因素。尽管城市生活带给新生代农民工一定的压力和冲击,但是他们依然对未来充满信心,承担起家庭的重任,在城市里坚强的生存。

(3)相信努力和奋斗可以获得幸福是新生代农民工的幸福观。调查发现,对于幸福的获得方式,82.4%的新生代农民工表示“主要依靠自己的努力”追求幸福,仅有 9.3%的人认为主要“依靠父母支持”。并且,在“奋斗是实现人生幸福的必要条件”问题上,65.6%的新生代农民工表示“赞同”,而持中立态度的占26.6%,持“反对”意见的仅为7.8%。由此可见,大多数新生代农民工对于如何获得幸福有一个正确的认识,即获得幸福必须靠个人奋斗,靠自己的不断努力。在进城务工时,新生代农民工的努力和奋斗方向有了不同的发展目标,从本次调查的职业背景资料来看,他们从业的选择从原来的建筑业更多地转向制造业、服务业等相对体面的行业。同时,新生代农民工的择业标准主要是希望通过提升自己的技术能力来摆脱过去脏累苦的体力活,并且更多地向往轻松且待遇较高的技术或管理工作。可见,虽然新生代农民工没有老一代农民工的吃苦耐劳,但更高的文化水平使他们有着更强烈的自我发展愿望,他们仍然坚信通过自己的努力可以谋求更广阔的发展空间,实现属于自己的幸福。

(4)小城市生活对新生代农民工的幸福感具有积极意义。问卷调查显示,在泉州和漳州务工的新生代农民工的幸福感(数值分别为20.8和20.1)都比在厦门和福州务工的新生代农民工的幸福感(数值分别为18.5和19.1)来得更高(p〈0.001)。可见,城镇化进程中的小城市对于新生代农民工的幸福感具有积极的意义。小城市相对农村而言,学校、医院、图书馆、公园等各种公共基础设施基本健全,符合新生代农民工对文化生活、休闲娱乐等的需求。同时与大中城市相比,小城市有着更适宜新生代农民工生存的生活条件和环境,如生活成本更低、交通更简单和便捷,同乡、家庭等社会交往更密切等等。此外,小城市的生存竞争没有大中城市那么激烈,生活显得更安逸些,住房压力较小,他们的精神压力也相对较小。因而,在我国新一轮的城镇化建设中,对新生代农民工而言,三、四线城市甚至是在乡镇的工作与生活似乎更能让他们感觉到幸福。

翠山公园在斜坡及陡坎下部出露地层为Q3-4apl砂卵砾石,灰白-青灰色,母岩以花岗岩、凝灰岩、长石石英为主,磨圆度中等,分选性差,含极少量砂质,采样分析其d10均大于0.1 mm。斜坡上部覆盖Q3-4apl黄土状粉土,分选性好,垂直节理发育,根据现场采样分析其d60在0.02~0.04 mm。上下层间岩性差异使得其渗透系数存在较大差异,同时上部粉土层垂向节理的发育,使得粉土层地表水下渗主要以捷径式渗透为主。地表水捷径式下渗是翠山南部地表坑穴形成的原因之一。

三、新生代农民工幸福感影响因素的结构方程模型分析

为进一步探究新生代农民工的自身支持系统、组织系统以及心理因素与幸福感之间的因果关联性,本研究运用了结构方程建模的方法。其中,椭圆代表潜在变量,矩形代表观测变量,圆圈代表误差项,箭头表示两个变量间存在因果作用关系,具体解释如下:自身支持系统、组织系统以及心理因素均作为外生潜变量(exogenous latent variable),主观幸福感作为内生潜变量(endoge-nous latent variable)。以此检验本研究的假设,建构四者之间的关系模型。

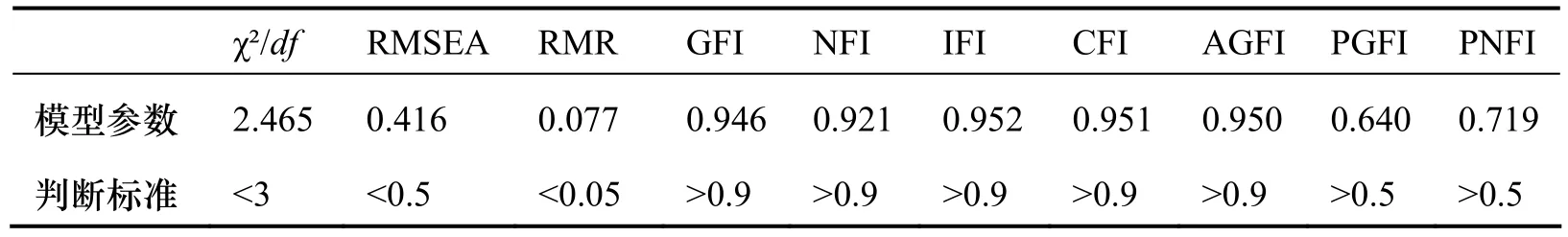

采用Joreskog和Sorbom研究的模型评估方式,通过比较事先设定的各种可能模型,从而得到一个在有效性和节俭性都达到相对可接受范围的模型[7]。本研究通过运行结果给出的修正指数以及模型界定给出的建议,我们对模型中不显著路径及外因变量予以删除。经过反复多次比较和修正,最终模型拟合结果达到了较为理想的水平(表1)。

首先,结构方程模型的分析表明(图1),在三个外生潜变量中,来自于家人、朋友、同事、邻居等围绕自身人际关系而形成的支持系统,是影响新生代农民工幸福感的最重要因素(β=0.341,p〈0.001)。可见,新生代农民工周围良好的人际关系,有助于他们幸福感的提升。社会性是人类的基本属性,尤其是对于希望融入城市生活的新生代农民工而言,家人的支持、良好的友谊、同事的关怀能够让他们体验到共同分享、彼此合作、互相帮助的良好人际关系,从而确认自我在社会中的价值感,维持积极向上、健康幸福的心态。

其次,基于政府政策、企业帮助以及工会组织等构成的组织系统是影响新生代农民工幸福感的另一个重要因素(β=0.141,p〈0.05)。可见,政府要在政策、制度上系统地落实和推进农民工待遇、社会保障等制度,企业要提供良好的工作环境、工资待遇及劳动保障等,工会要在组织层面上提供更多的实质性帮助,这些将有利于促进新生代农民工的政治、经济及社会福利保障等方面的平等性,他们的幸福感就能有所提高。

表1 最终的修正模型评价结果

图1 修正后的新生代农民工幸福感结构方程模型

最后,身份认同以及烦恼倾诉构成的心理因素也是影响他们幸福感的重要指标(β=0.102,p〈0.05)之一。对于新生代农民工来说,他们渴望融入城市,渴望获得身份认同;当他们在社会、工作以及生活上遇到困难和烦恼时,他们也希望能得到关注和倾诉。因而,加强新生代农民工的心理因素,可以增强他们对所在城市的归属感,促进心理健康,从而提升幸福感。

四、城镇化进程中提高新生代农民工幸福感的路径策略

提高新生代农民工的幸福感对于构建和谐社会具有十分重要的意义。研究调查发现,当前新生代农民工幸福感的绝对值和相对值均偏低,其自身支持系统、组织系统以及心理因素都是影响他们幸福感提升的重要因素。因此,无论是宏观、中观还是微观层面,都应该加强协调运作,发动社会各阶层,合理运用社会资源,强化措施,改善新生代农民工的生活状况,提升新生代农民工的幸福感。

1.宏观上,深化户籍制度改革,解决身份认同问题,提升新生代农民工的幸福感

因此,在城镇化建设的过程中,要提升新生代农民工在城市的幸福感,就必须解决新生代农民工的身份问题,从制度层面上探索建立城乡统一的户籍管理制度,取消身份差别,实现公民平等。首先,在中小城市、县城或中心城镇尽快实施落户政策,有计划、有步骤地允许农民工享有与当地城镇居民同等的权益。如在被调查城市—泉州,城镇落户条件已放宽,“只要有合法稳定住所且签有劳动合同,居住满三年可落户城市,县城居住满两年可落户该县城,建制镇居住无需时间限制即可落户该镇”[8]。根据调查结果,在我国新型城镇化建设中,首先应在政策上更多地引导新生代农民工到中小城市、县城或中心城镇工作,有效提高他们的生活幸福感。其次,大城市和特大城市也应逐渐接纳新生代农民工的落户,例如2014年3月16日,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确提出,采取积分制落户,设置阶梯式落户通道,调控落户规模和节奏。同时逐步缩小附着在户籍上的城乡差异和不公平福利制度,从而消除新生代农民工因身份认同、心理认同低下而产生不幸福感的因素,让他们能够在城镇化建设的进程中体面地劳动和生活。

2.中观上,加强构建社会支持网络,促进新生代农民工的城镇化融合

结构方程模型的分析发现,来自于朋友、家人、同事以及企业、工会等的支持与帮助,会极大地促进新生代农民工的幸福感。新生代农民工具有强烈的获取群体中他人的认可和支持的愿望,因此在社会中体验到的支持与被支持、爱与被爱的经历,会促进他们的正向情感超过负向情感,是他们在城镇化的进程中获得城市归属感以及认同感的重要来源,从而影响幸福感的提升。调查发现,新生代农民工为了能够在城市里更好地生活,自发自觉地以血缘、亲缘、地缘等关系形成了先赋社会支持网络,主要体现在生活照应、救助救济、不良情绪的诉说、介绍就业的途径等方面,家人、亲戚朋友、同学都扮演着相当重要的角色,由此他们建立了一个相对与城市居民相对隔离的、属于自己的生活空间。从社会比较和社会分层的角度看,新生代农民工比城市居民群体所能拥有的经济、政治或文化资源要少得多,他们仍是弱势群体。

因此,全社会必须构建一个社会、企业共同参与的社会支持系统,以有效地促进新生代农民工的城市融合过程,提高他们的幸福感。根据新生代农民工的特殊性,加强社会支持系统的构建,可从多个方面尽快着手。第一,加强社区建设,为新生代农民工融入城市搭建各种交流平台,在交流与互动中增进感情,促进融合,增强其在城市社会的实际支持;第二,鼓励支持成立“农民工之家”、“农友之家文化发展中心”等公益性综合服务机构,为农民工的市民化提供维权和信息咨询等服务,帮助他们树立自强不息、自助奋斗的理念,减弱他们的孤独感与疏离感,更好地帮助他们在城市立足,适应城市生活。第三,调查结果表明,婚姻家庭对新生代农民工的幸福感起着关键作用,因而根据当前新生代农民工的生活圈实际情况,可鼓励企业一方面为已婚员工提供更多的“婚房”、“家庭房”,让他们体验家庭的温暖;另一方面可创造各种机会或娱乐交流活动,解决未婚新生代农民工的婚恋问题,为他们提供更多的人文关怀,努力营造开放、充满关爱的氛围,从而有效地提高新生代农民工在城镇化进程中的幸福感。

3.微观上,关注新生代农民工的心理健康,加强心理疏导,引导宣泄不良情绪

实证的调查研究表明,新生代农民工的幸福感较低,他们在外务工得到的关心和爱护较少,精神生活相对贫乏。富土康连跳事件的背后,折射出这一群体在高压而单调的环境下内心实际上是相当脆弱的。根据美国社会心理学家H.海曼提出的参照群体理论[9]13,新生代农民工以城市市民和都市生活作为其参照群体,在收入和分配的差距比较后,发现自己处于较低的地位,心理剥夺感便自然滋生,从而引起了心理冲突。按照弗洛姆的社会潜意识学说,在现代社会中,高度的工业化解放了人们的自由度,孤独感却也在不断加大[10]234。新生代农民工在现代化工业的流水线上像机器一样地单调、重复工作,思维变得机械僵化,因而容易产生强烈的孤独感,甚至是抑郁感。这些不健康的心理因素严重影响了新生代农民工的幸福感,也影响了他们的工作、生活以及社会的和谐。

因此,要加大对新生代农民工心理健康的关注,加强对他们的心理疏导。第一,加强心理保健知识的教育。通过心理网站、心理电影欣赏、心理知识有奖竞猜、心理健康专题广播等方式进行推广与普及。尤其是要引入积极心理学的相关理论与实践,构建和谐的社区、企业组织氛围,引导他们建立乐观、希望、正向等方面的积极品质,从而形成积极人格,提升心理免疫力和抵抗力,最大限度的发挥潜能,增强他们的幸福感。第二,企业应注重对新生代农民工的人文及情感关怀,搭建帮助他们融入城市的平台,如定期组织员工座谈会,耐心倾听,关注他们的思想动态,从而增强其归属感和认同感。第三,社区或企业可针对新生代农民工的心理现状,构建倾听与诉说平台,及时为前来寻求帮助的新生代农民工提供专业的心理咨询,防止心理危机的产生,提升他们的心理健康水平及幸福感。

[1] 全国总工会. 新生代农民工状况调查[EB/OL].[2011-02-05].http://news.xinhua-net.com/school/2011-02/21/c_12110 5258_8.htm.

[2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 北京:人民出版社,1995:373.

[3] MAHER,ELISE,CUMMINS,etal. Subjective quality of life,perceived control and dispositional optimism among older people[J]. Australasian journal on ageing,2001(3):139-146.

[4] JOHN F,HELLIWEII, CHRISTOPHER P. BarringtonLeigh,Haifang Huang. International Evidence on the Social Context of Well-Being[M]. NBER Working Papers:National Bureau of Economic Research,Inc,2009.

[5] GLENN N D. The contribution of marriage to the psychological well-being of males and females[J]. Journal of Marriage and Family Relations,1975(37):594-600.

[6] LEE G R,SECCOMBE K , SHEHAN C L. Marital status and personal happiness[J]. Journal of Marriage and Family Relations,1991(53):839-844.

[7] JORESKOG K G,SORBOM D. LISREL8:User’s reference guide[M]. Chicago,IL: Scientific Software International,1996.

[8] 赖劲松. 福建放宽城镇落户条件 泉州市区住满三年可落户[N]. 东南早报,2012-05-23.

[9] 金盛华.社会心理学[M]. 2版.北京:高等教育出版社,2005:13.

[10] 乐国安. 社会心理学理论与体系[M]. 北京:北京师范大学出版社,2011:234.