基于GIS技术和“汇水小区”理念的城市雨水景观规划设计

2015-01-23于东飞王云中刘宝宝

于东飞,乔 木,王云中,刘宝宝

(1. 西安建筑科技大学艺术学院,陕西 西安 710055;2. 西安美术学院建筑环境艺术系,陕西 西安 710065;3. 西安建筑科技大学建筑学院,陕西 西安 710055)

1 我国城市雨洪问题分析

历史分析表明,近10年的洪水量级比起前几十年并没有特别的异常,而水灾损失却急剧增加.目前国内城市雨洪问题已由个别年份、极端天气的特殊状况,转变成年年可见、甚至是多见的现象,人们生命、财产遭受严重威胁,对城市生态的诘问、对城市扩张的质疑、对排水系统的诟病不绝于耳.根据相关研究,雨水降落和蒸发的自然循环过程是自然界保持生态水平衡的基本过程.然而,我国现代城市地表大面积被阻水材料所覆盖,随着城市化的快速发展,这一方面造成了城市区域生态学意义上的“人造沙漠”效应,另一面也导致了近年“城市看海、街上划船”的灾害情况频繁出现.

在城市雨洪灾害频发的情况下,昆明、重庆、深圳等很多城市纷纷提出将防积水频率提高到50年一遇,这从直线逻辑来看似乎正确,然而,当管网的防积水频率由1~3年提高到50年,则意味着这些管网50年才发挥最大效用一次,使基础设施建设成本的增加不可估量,闲置与浪费不言而喻.而美国1990年在马里兰州Prince George开发新居住区时修建的第一条真正意义的绿色街道,在每户临街的前院建设一个28~37 m2的雨水园,从而完全取代了美国标准化的BMP (Best Management Practices)雨水处理系统.通过建成前后的监测数据对比,这条绿色街道可以吸收周边75%~80%的地表径流,其最大设计能力可以抵御该地区百年一遇的暴雨灾害,但它们的造价仅为BMP系统的1/4[1].类似实践的明显优势以及我国面临的城市雨洪灾害问题,使城市生态雨洪管理成为国内城市研究的热点.

2 国外城市雨水景观设计实践与研究

美国、英国、澳大利亚等欧美国家,较早就已经开始通过雨水花园、透水铺装、旱溪等方式对场地和道路进行的雨洪管理和利用,考虑了雨水的自然循环过程,在控制城市雨水径流、减少雨洪灾害、实现雨水生态化利用等方面起到了一定作用.在其研究过程中提出了低影响开发技术(LID-LowImpact Development)及绿色雨水基础设施(GSI-Green Stormwater Infraslructure)、水敏性城市设计(WSUD-Water Sensitive Urban Design)等生态雨水管理理念,采取了适时适地建立雨水花园、减少硬地、增加绿地、恢复城市水系、恢复雨水的自然循环过程等措施和方法,取得了很好的景观和生态效果[2-4].

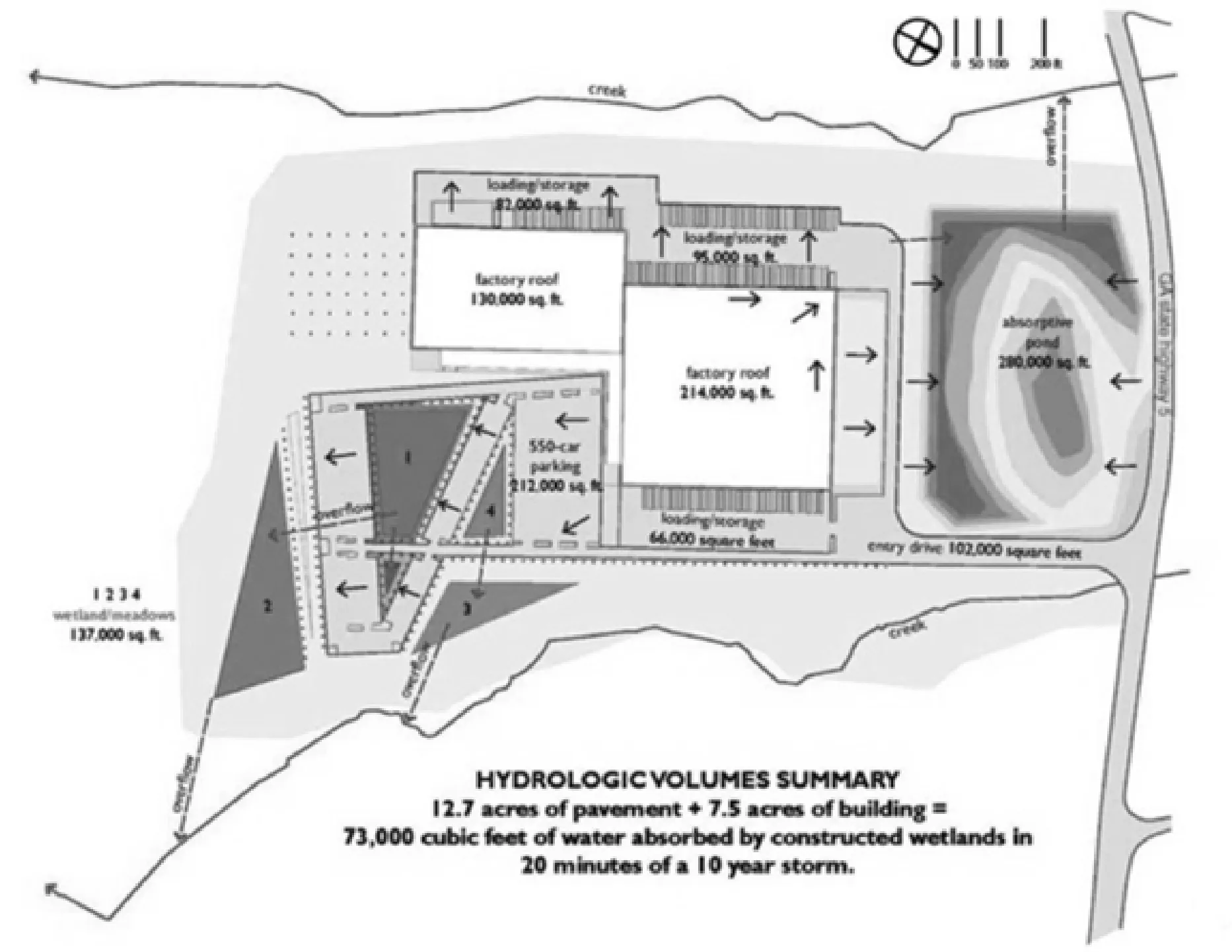

图1 12 000人工厂的生态停车场景观设计Fig.1 A 12 000 factory workers parking lot

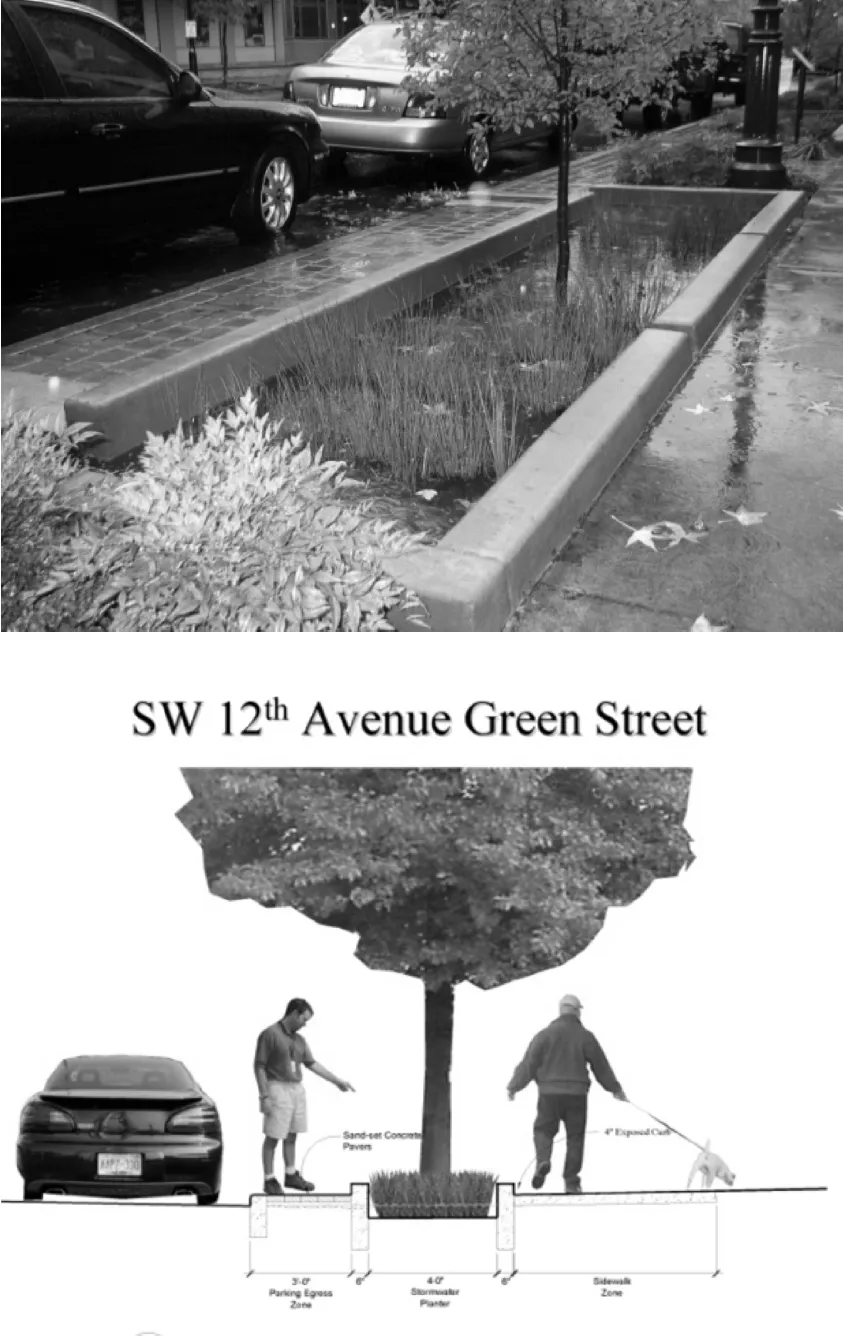

2006年被美国景观建筑师协会(ALSA)评选为专业设计奖的波士顿绿色街道的雨水景观设计,向人们展示了城市街道雨水管理的生态理念,堪称城市雨洪控制利用的典范[6](图2).

图2 波特兰市SW第12大道绿色街道景观设计Fig.2 SW 12th Avenue green street project

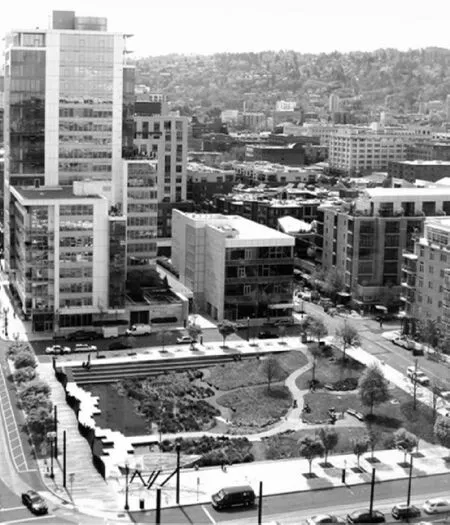

2010年建成的唐纳德雨水公园是处于繁华市中心、约60 m×60 m的街心绿地,公园地形从南到北逐渐降低,收集来自周边街道和铺地的雨水组成天然水景,重塑并恢复了这里的生态系统,在这里人们甚至可以看见鱼鹰潜入水中捕鱼.孩子们来这里玩耍、探索自然奥秘,成人到这里享受自然的芬芳或安静的冥想.深入的社区参与和地产调查显示,这个公园是当地人们实现梦想和希望的地方[7](图3).

图3 唐纳德溪水公园Fig.3 Tanner Springs Park

然而,通过上述著名案例及近年大量美国景观建筑师协会雨水景观设计获奖项目的分析可见,已有研究与实践大多是针对一处街心公园、一条街道或一个建筑项目进行的雨水生态化考虑,对于全面解决城市雨洪问题考虑不足.

屋顶雨水收集是研究较早而且较为成熟的城市雨水利用方法,技术上要求不高,经济投入也不大,对于高密度建设的城市,屋面雨水收集有利于大幅提高降水资源的利用效率,但屋顶雨水收集主要是从经济效益和环境工程角度出发的雨水管理办法,在雨水生态循环与景观效果方面的考虑存在严重不足.

今天,城市雨水景观应该被看做生态基础设施的重要组成部分,合理恢复地面雨水下渗,重建地上水与地下水的立体循环通道,已是广泛获得认可的城市雨水生态管理思路,但城市要留住雨水、留在哪儿的问题并没有得到根本解决,具体的设计方法和措施仍处于不断探索过程中.

3 基于CIS技术的“汇水小区”理论与雨水景观设计研究

3.1 “弃其地以为水委”的智慧启示

中国历代在河渠水患治理方面曾总结了大量经验,古有“贾让三策”,提出“疆理土地,必遗川泽之分”(《汉书·沟洫志》卷29);又有苏轼(1032~1101)“禹之所以通水之法”指出“古者河之侧无居民,弃其地以为水委”[8].从生态学意义上来说,“遗川泽之分”、“弃其地以为水委”等思想,在应对现代城市化带来的雨洪灾害方面仍是不可多得的明智之选.然而城市不同于河道,看不见明确的水迹线,但源于“弃其地以为水委”思想的雨水景观设计却需要有据可依.

3.2 基于CIS技术的“汇水小区”理念的创建

无论是陈琛的业绩还是农户的信任,在我们眼里这些都是他人生中闪亮的一页,而在他眼里这些只是普通人最为平凡的履历。一个脚印一首歌,陈琛用他的踏实与真诚在农资路上一路前行一路放歌。

追究起来,造成城市洪泛灾害的根本原因主要是起到吸纳作用的土壤、植被大量被硬化表面代替了,场地中原本存在的河湖水系减少了,雨水径流在滞留无门的情况下变得难以控制.因此雨水在城市中的生态化管理和景观化利用必须首先找到自身的高效运作方式,通过科学的方法找到雨水的汇集区域和径流途径,是城市雨水规划和生态管理的关键.

雨水径流在跨越自然地理边界时往往会自动改变方向,掌握了这一规律可以使雨水景观化和生态化利用达到事半功倍的效果,而现代的地理信息系统(GIS)的地理数据分析功能及技术可为雨水管理提供这样一个优势平台.根据自然形成的地理边界(如地形、水体、道路等),借助ArcGIS的分析,可将城市地理区域分成若干个“汇水分区”,并可针对每个分区进行汇水点设计及径流规划.

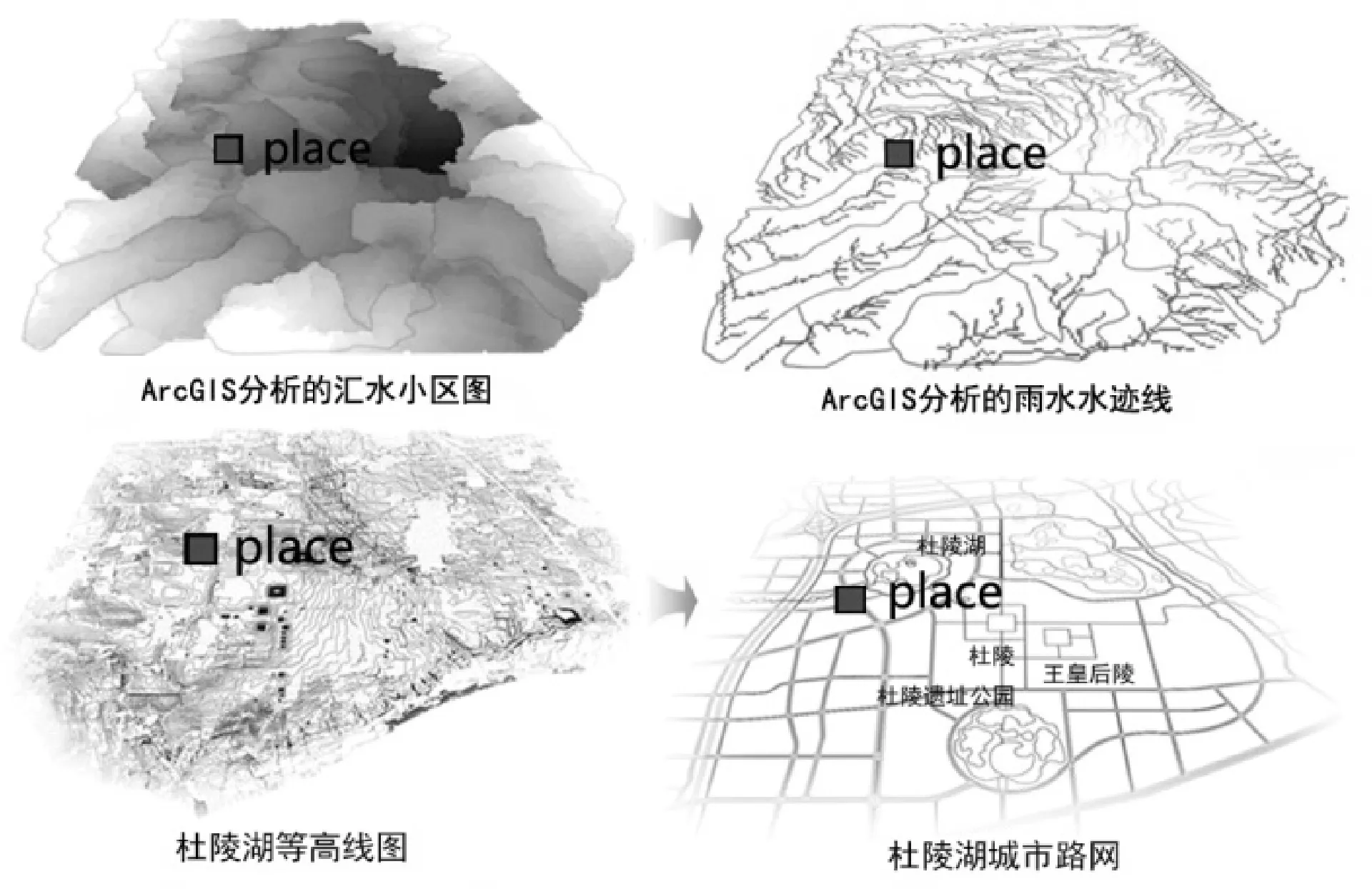

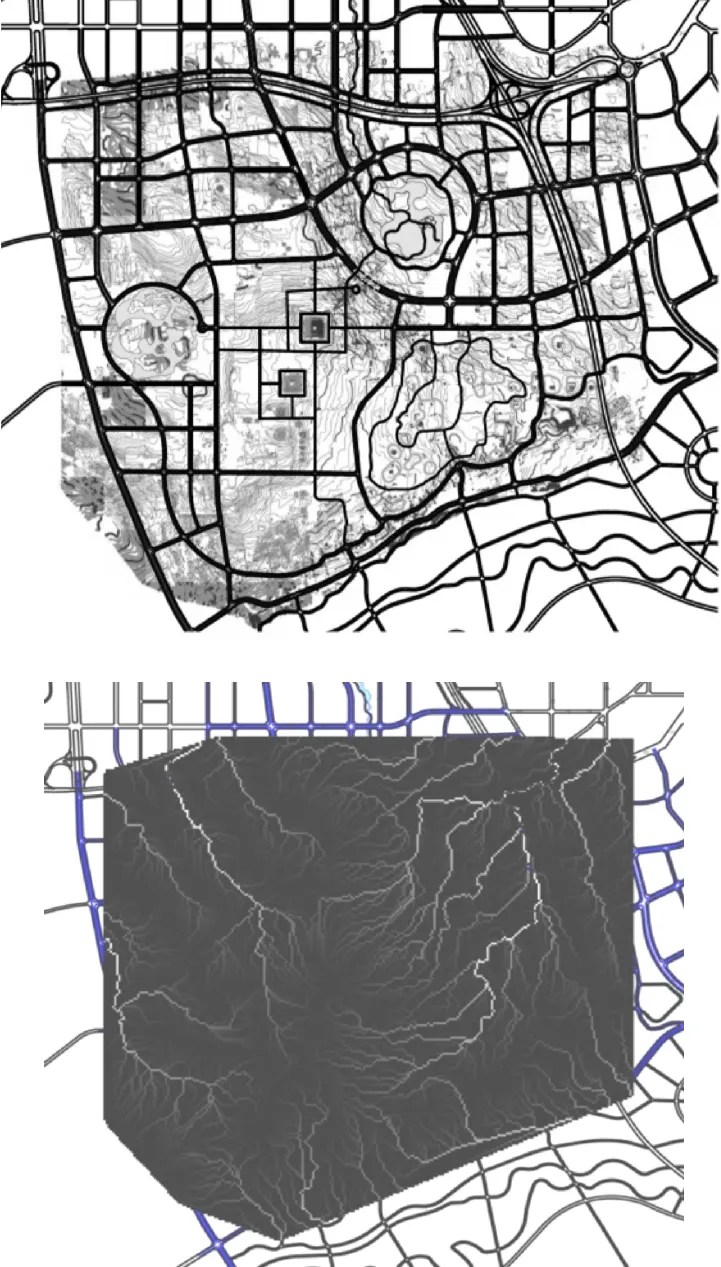

3.2.1 基于GIS的西安城市“汇水小区”分析

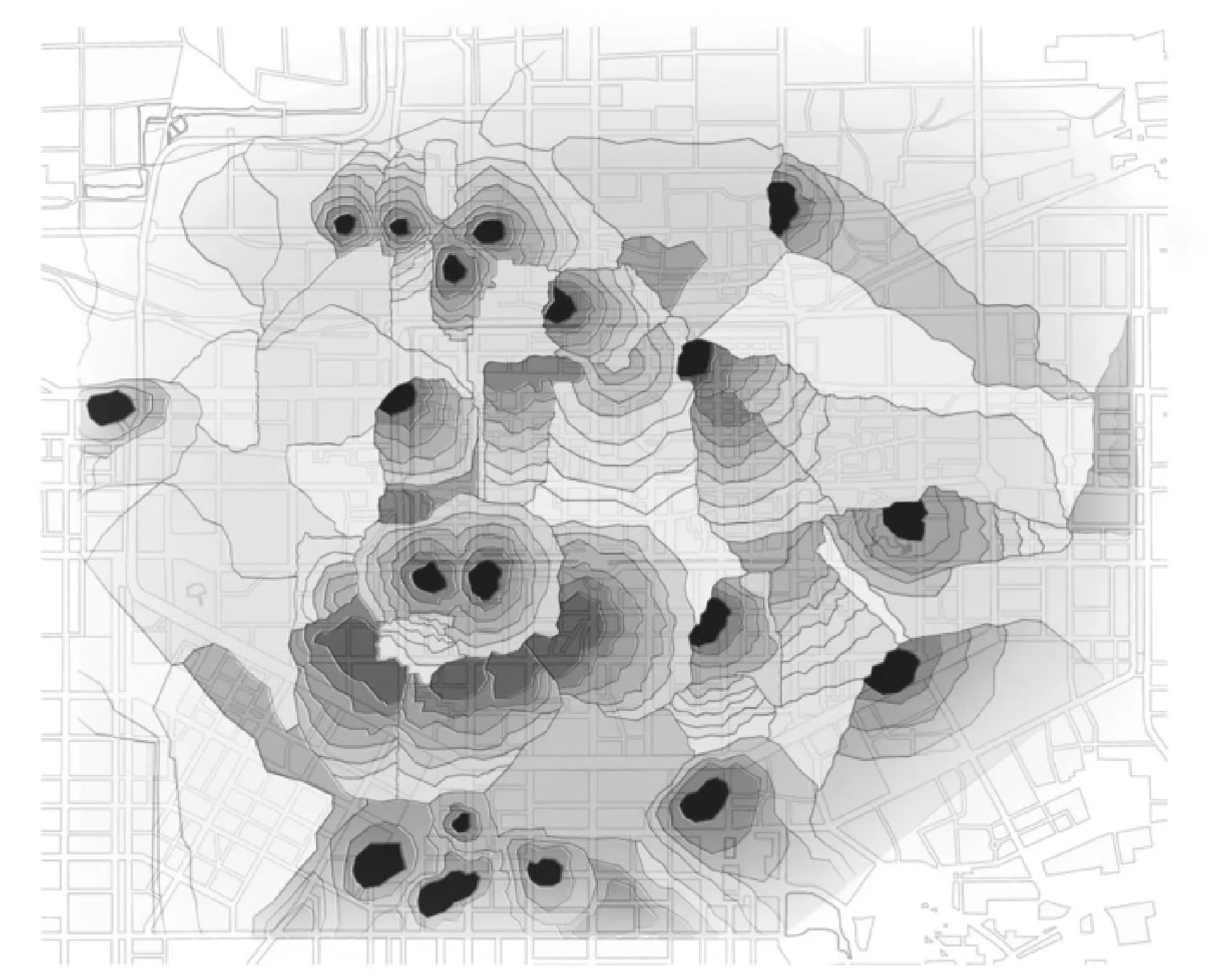

根据西安城市地形数据,通过ArcGIS软件分析得到城市雨水汇聚区域分析图(图4),由分析图可见,在符合西安城市东南高西北低的地理特征情况下,地表总体高差变化丰富,形成了更多大小不一的汇水区域,汇水区域的大小及详实程度与获取的地形数据密切相关.每一处汇水区域都有自己的低点,即“汇水点”,并在区域周边形成脊线作为相邻“汇水小区”的分水线.研究中,我们将这样的区域称为“汇水小区”.

图4 借助于GIS软件得到的西安城市“汇水小区”分析图Fig.4 Xi'an city "rainwater zone" derived from GIS software

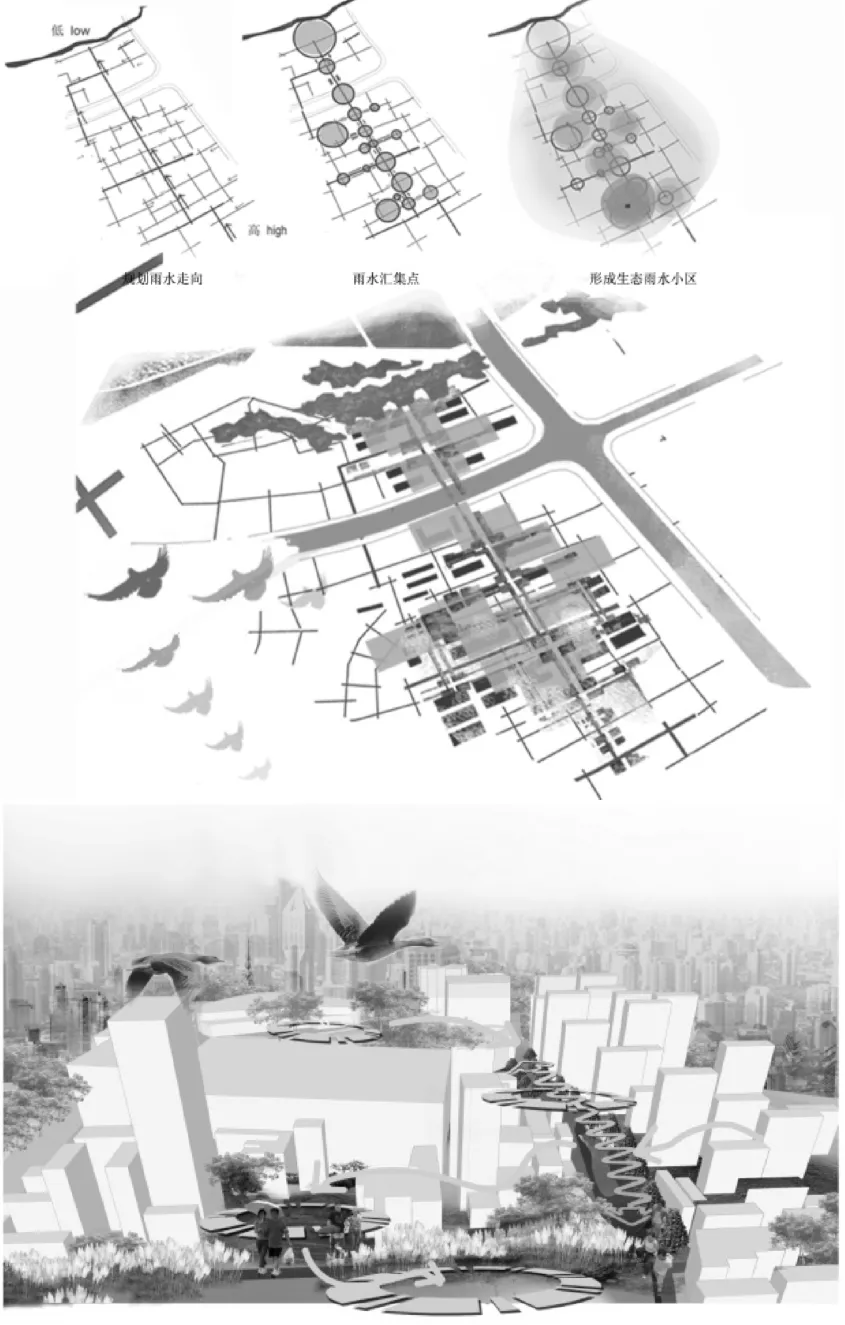

借助ArcGIS分析可得西安杜陵湖局部区域主要汇水路线及大小、高差各异的汇水低点,其“汇水小区”、“汇水点”、“汇水路径”的位置和范围可以精确到具体的城市街道和街区,从而使城市雨水管理告别局部认识及治理的现状,使雨水景观系统的规划设计有据可依(图5~7).

图5 西安杜陵湖地区部分区域GIS汇水路线分析图Fig.5 Catchment path analysis of Xi'an "Du Ling Lake"

图6 杜陵湖局部“汇水小区”分析与规划设计示意图Fig.6 Part of Du Ling Lake "rainwater zone" planning schematic diagram

3.2.2 “汇水点”及其汇水量的分析确定

“汇水点”可以选择城市原有河湖、湿地等水体,也可以选择建设“雨水花园”、“雨水湿地”、“城市公园”等.

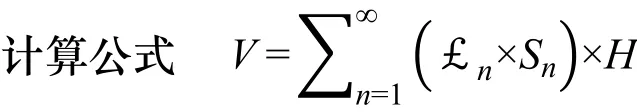

不同性质的用地,径流系数有所不同.依据“汇水区域”总体规划的硬化面积、绿化面积,以及不同表面的径流系数和城市降雨量统计数据,可分类求和计算,进而确定汇水点面积的大小.平均径流量和最大径流量决定“汇水点”面积的大小.

式中:V为径流量,m3;£n为不同表面的径流系数;Sn为“汇水小区”不同表面的面积,m2;H为月平均降水量或年平均降水量.根据该公式可计算“汇水小区”在一个月或一年内降水产生的径流量.

例如,西安多年平均降雨量为580.2 mm,根据西安城市用地平衡表(表1),计算可知西安主城区建设用地硬化表面年均可产生高达27 027.5 万m3的径流量,其存储点的位置和大小,需根据“汇水小区”的面积及用地性质进行进一步的计算和确定,在本是低地的地方为雨水汇聚留有余地.

表1 西安主城区建设用地平衡表Tab.1 The balance sheet of Xi'an main city construction land

3.2.3 汇水路线的确定

根据城市总体地形变化,所有高程较高的“汇水小区”都有着向低处汇水的倾向,因此,根据水流特征必然会形成一定的“汇水路径”.借助于ArcGIS软件,对西安杜陵湖部分规划区域进行分析,得到如图5所示的汇水路线图,杜陵湖是汇水路径上十分明显的汇水低点,汇水路线的标高是城市的相对低点(图5).因此,借助ArcGIS分析得到的城市“汇水路径”和“汇水小区”模型,有可能为现代城市生态雨水景观设计提供更为科学的依据和方法,为雨水生态化管理提供具有经济性和可操作性的宏观思路.

具体的“汇水路径”设计,可以是城市原有的河渠系统,也可以是视具体情况而建的“雨水旱溪”、“雨水边沟”、“绿色街道”等,起到引导和控制城市雨水径流、下渗,串联雨水汇水点的作用,达到减小水流速度、净化水质、减少水体污染的生态雨水管理目标.

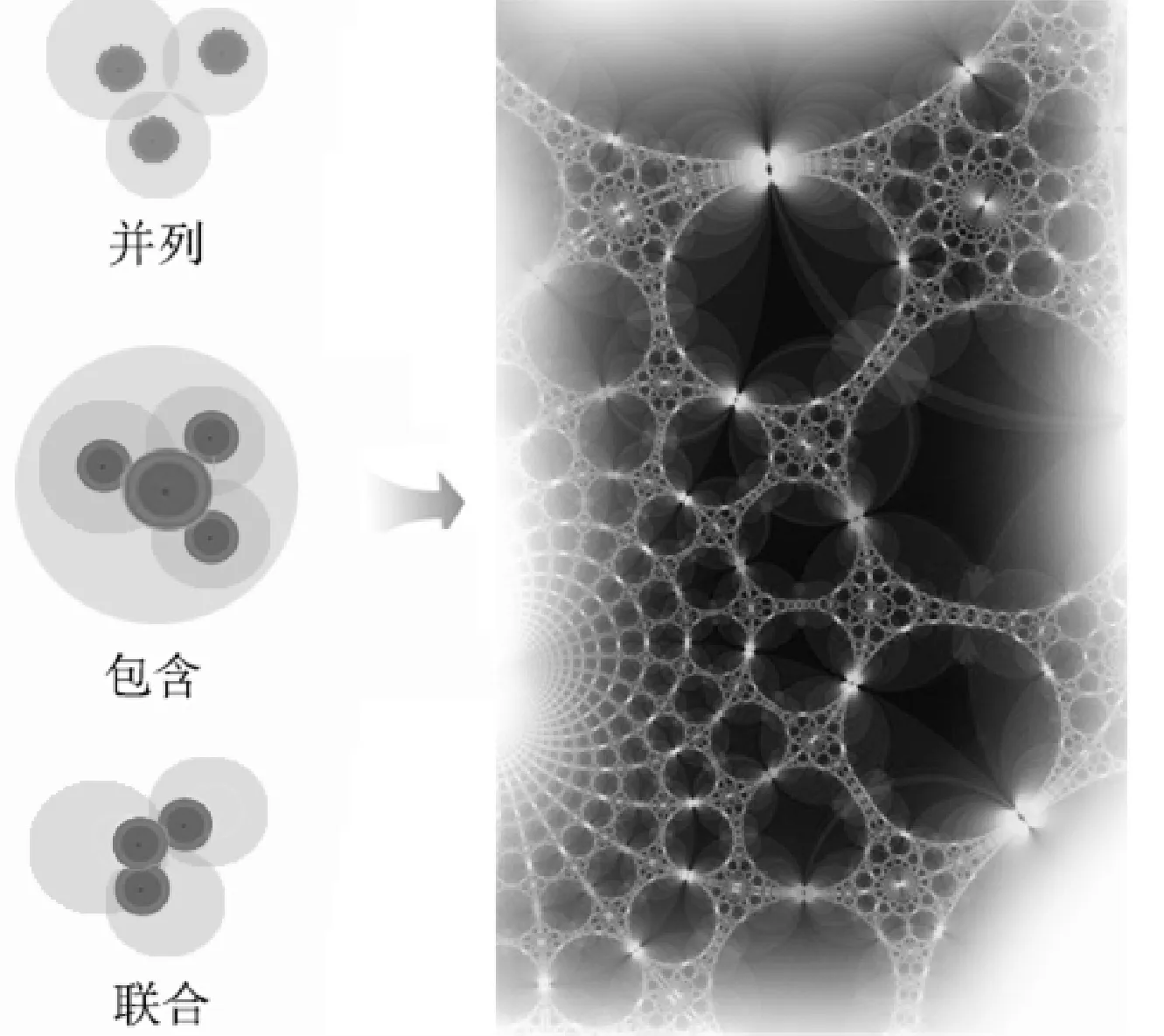

4 基于分形几何思想的“汇水小区”组织形式及“雨水链”景观系统构建

根据雨水由高向低流动的特性,“汇水小区”可以依据GIS分析划分为更多“子小区”,也可能多个“汇水小区”联合形成更大的汇水区域,根据分形几何的自相似原则和迭代生成原则,这样的分形关系可以形成无穷无尽的相似与包含关系,上至无穷大、下至无穷小.而在现实场地上,“汇水小区”并列、包含、联合关系并存,汇水位置和汇水面积借助汇水线路的串联,倾向于由高到底逐渐形成一个完整的“雨水链”(图8).城市雨水管理利用“汇水小区”可形成兼顾整体和局部的模式.

因此,基于GIS分区的城市生态雨洪管理和雨水景观整体性设计方法具体可以分为:分区——分析城市“汇水小区”,布点——确定区域汇水点,径流规划——确定汇水路径,从而可以根据这些要素,有效考虑利用城市公共空间、交通体系、人工湿地与城市雨水生态设计和绿地公园系统相结合等方法,在城市中形成存储、汇聚雨水的自然景观,并通过汇水线路加以衔接,构建形成蓄水调洪、相互联系的“雨水链”景观系统.进而依托ArcGIS平台和整体性雨水景观规划模式,可以建立起以“汇水小区”为单位的城市雨水管理数据库,为城市雨水景观化利用提供一种从宏观到微观综合整治的科学依据及可操作性方法.

图7 借助ArcGIS得到的杜陵湖区域局部“汇水路径”分析图Fig.7 Duling Lake area "local catchment path"by ArcGIS analysis

图8 雨水小区组合示意Fig.8 "Rainwater Zone"combination schematic diagram

5 结论

调查显示,植被良好的土地雨水下渗、蒸腾和径流分别占降雨总量的50%、40%、10%,而混凝土、沥青等不透水城市硬化表面雨水径流系数可达0.9,在不透水地面比例高达70%~100%的城市商业区,雨水下渗和蒸发量迅速下降为降雨总量的5%和20%,地表径流量则增加至降雨总量的75%[9],是城市生态环境破坏的重要原因.因此,今天的城市雨洪管理建设,应在保障经济发展的同时,优先考虑雨水的生态化与景观化利用,依据“GIS”分析、“大数据分析”、“分形几何”等新理念、新方法,逐步探索建立以“汇水小区”为单位的城市雨水管理模式.首先,在城市景观规划设计过程中,倡导根据GIS数据分析的“汇水小区”及其汇水点、汇水线进行雨水区域性的整体管理与利用,利用城市地理条件引导雨水从高到低的径流、汇聚过程,合理恢复地面雨水下渗,重建地上水与地下水的立体循环通道.其二,依据“汇水小区”概念建立城市雨水管理数据库,进行城市雨水景观的整体性规划设计,使雨水真正成为城市生态水环境的一部分,从而推动城市生态环境建设从“生态设计”走向“设计生态”的新途径.其三,借助分形几何的自相似原则和迭代生成原则,构建“汇水小区”的组织形式及“雨水链”景观系统,为现代城市生态雨水景观设计提供更为科学的依据和方法,为雨水生态化管理提供具有经济性和可操作性的宏观思路.

References

[1] Rain Garden: History[D/OL]. http://en.wikipedia.org/wiki/Rain_garden# History.

[2] 陈晓彤, 倪兵华. 街道景观的“绿色”革命[J]. 中国园林, 2009. 25(6): 53-55.CHEN Xiaotong, NI Binghua. The “Green” Revolution of Street Landscape[J]. Chinese Landscape Architecture,2009. 25(6): 53-55.

[3] 莫琳, 俞孔坚. 构建城市绿色海绵—生态雨洪调蓄系统规划研究[J]. 城市发展研究, 2012, 19(5): 4-8.MO Lin, YU Kongjian. Structure the Urban Green Sponge: Study on Planning an Ecological Storm water Regulation System[J]. Urban Development Studies, 2012,19(5): 4-8.

[4] DUNNETT Nigel, CLAYDEN Andy. Rain Gardens Managing water sustainably in the garden and designed landscape[M]. Timber Press, 2007.

[5] Michael Van Valkenburgh Associates, Inc. 12000 Factory Workers Meet Ecology in the Parking Lot[EB/OL]. http://www.asla.org/awards/ 2005/05winners/172. html.

[6] PERRY Kevin Robert. SW 12th Avenue Green Street Project[EB/OL]. http: //www.asla.org/awards/2006/06winners/341. html.

[7] Tanner Springs Park[DB/OL]. http: //en. wikipedia.org/wiki/Tanner_Springs_Park.

[8] 苏东坡. 苏东坡全集(下册)[M]. 中国书店, 1986: 270.SU Dongpo. SU Dongpo Collection(II)[M]. China Bookstore, 1986: 270.

[9] LAW P. Stormwater planning: a guidebook for British Columbia[R]. Columbia: British Columbia Ministry of water, Land and Air Protection, 2002: 33-34.