腰椎管狭窄症术后D-二聚体动态变化与下肢深静脉血栓发生的关系

2015-01-19王彦辉陈学明于振山崔利宾许崧杰刘亚东祁文龙

袁 鑫 王彦辉 陈学明 于振山 崔利宾 许崧杰 刘亚东 祁文龙

首都医科大学附属北京潞河医院脊柱外科,北京 101149

腰椎管狭窄症在临床上比较常见,随着人口老龄化,其发病率呈现上升的趋势,对部分症状严重保守治疗无效的病例,腰椎后路减压内固定融合术因疗效确切已经成为标准术式。 深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)是血液在深静脉内不正常凝结引起的静脉回流障碍性疾病,常见于骨科大手术后,表现为患肢的突然肿胀、疼痛、软组织张力增强,可发生于全身各部位的静脉,以下肢多见。 DVT 发病后如未及时诊断和处理,可导致肺动脉栓塞(pulmonary embolism,PE)和血栓后综合征(post-thrombotic syndrome,PTS),均是骨科大手术后最为凶险的并发症[1-2]。国内外研究结果表明DVT 在关节置换术后及髋部骨折术后的发生率分别为47%和50%[3-4],90%的致命PE 发生在术后早期。 虽然化学预防已经被证实对关节置换术后DVT 的预防有效,但由于大部分常规进行的后路脊柱外科择期手术DVT 的发生率非常低,术后立即应用抗凝剂有可能导致手术部位硬膜外出血造成灾难性的神经功能下降,因此术后是否常规应用化学药物预防存在较大争议[7]。但DVT 仍然是腰椎退行性疾病术后最严重的并发症之一,且受到越来越多的国内学者的重视[5-6],遗憾的是目前对其筛查与预防仍未达成共识。

静脉超声检测DVT 由于灵敏度和准确性较高[8],被作为DVT 诊断的首选影像学手段[9],但其操作费时,且有研究表明骨科手术后无症状DVT 发生率为56%[10]。D-二聚体主要存在于血浆中,是凝血酶激活及继发性纤溶的特异性分子标志物。 在急性DVT 患者中D-二聚体明显升高,但易受多种因素干扰。 D-二聚体检测操作简便易于动态监测,已经被创伤骨科用于预测术后DVT 的发生[1]。本文通过对首都医科大学附属北京潞河医院(以下简称“我院”)因腰椎管狭窄症行后路手术的患者术后不同时间点D-二聚体含量与DVT发生之间的关系进行回顾性研究,以便发现腰椎管狭窄症术后早期进行D-二聚体检测的最佳时间及其预测DVT 发生的临界值。 现将结果报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014 年1 月~2015 年4 月于我院手术治疗的腰椎管狭窄症患者284 例,其中男118 例,女166 例,年龄41~82 岁,平均(59.30±3.67)岁。 入选标准:具有神经源性间歇性跛行的症状,并由临床医生根据其症状、体征及MRI 检查确诊为腰椎管狭窄症且行腰椎后路减压内固定融合术的患者;术前下肢静脉彩超显示双下肢静脉通畅。排除标准:合并下肢静脉曲张、严重肝肾功能不全、心脏瓣膜病变及房颤;有静脉血栓病史; 在研究开始前的1 个月之内使用过抗血栓形成的相关药物。根据患者的静脉彩超结果是否存在下肢深静脉血栓将患者分成血栓组 (13 例) 和对照组(271 例)。

1.2 方法

1.2.1 腰椎管狭窄症手术 所有患者在入院后都进行腰椎后路减压内固定融合术:使用舒芬太尼(武汉丰竹林化学科技有限公司,1 mL∶50 μg,生产批号:20130316)对患者进行全身麻醉。手术方法:术中透视定位手术节段,以手术节段为中心上下各延长2 cm做下腰部中线切口,逐层切开皮肤、皮下组织及深筋膜,钝性分离椎旁肌,暴露椎板。手术节段各椎体置入椎弓根螺钉,以骨刀及枪式咬骨钳行减压节段的全椎板切除,切除增厚的黄韧带、增生的关节突关节内上方及突出的椎间盘对狭窄节段的侧隐窝及椎间孔进行彻底减压。探查神经根张力适中并顺利出椎间孔后安放钛棒,对未切除椎间盘的病例行固定节段的关节突及横突间植骨融合,对切除椎间盘的病例行椎间融合。 放置引流管并逐层缝合伤口。

1.2.2 D-二聚体含量的检测 在患者术前、术后即刻、术后第1 天、术后第3 天以及术后第7 天5 个不同的时间点抽取3 mL 的静脉血,离心5 min 后取出上清液,按照D-二聚体试剂盒(上海岚派生物公司,生产批号:20140610)说明书中的操作方法使用酶联免疫吸附测定法(ELISA)检测每例患者血清中的D-二聚体含量。除了术后即刻之外其余4 个时间点患者血液的采集均由两名护士于当天早上7:00 在患者空腹未进食时采集上肢肘中部静脉血;而术后即刻血液的采集也由以上两名护士在术后缝合伤口的最后一刻采集患者血液。 所有血液在采集完之后1 h 内进行离心,之后立即开始D-二聚体的检测。

1.2.3 血栓检测 无下肢深静脉血栓症状的患者于术后第7 天使用彩色多普勒超声仪(美国GE 公司)对患者的深静脉进行检测,由我院两名高年资医生对其图像进行细致的分析,观察其下肢深静脉是否有血栓形成。

1.2.4 两项检测的结果对比 将两组患者在术前、术后即刻、术后第1 天、术后第3 天以及术后第7 天5 个时间点的D-二聚体含量进行对比,并对D-二聚体含量检测患者是否出现血栓与预测方法的灵敏性、特异性以及约登指数进行计算, 灵敏性=(发生静脉血栓的阳性患者/发生静脉血栓的总患者)×100%;特异性=(没有发生静脉血栓的阴性患者人数/没有发生静脉血栓的总患者人数)×100%;约登指数=(灵敏性+特异性)-1。

1.2.5 记录术后恢复时间 术后恢复时间是指从患者手术结束后到其能够正常下床走动之间的时间长度。

1.3 统计学方法

使用SPSS 21.0 软件对实验中所得到的数据进行处理,正态分布计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验;计数资料以率表示,采用χ2检验。使用Statal 2.0 软件绘制ROC 曲线。以P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的一般资料比较

血栓组13 例发生下肢深静脉血栓的患者均为无症状血栓。 两组性别、年龄、手术时间、术中及术后出血量、术后恢复时间等一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。 见表1。

2.2 两组患者不同时间点D-二聚体含量变化及ROC曲线

术后血栓组和对照组患者的D-二聚体含量和术前相比出现了急剧上升,随即开始下降,但是降低的幅度都不太明显,经过几天的平稳期,血栓组和对照组患者的D-二聚体含量均又一次发生了急剧的上升,并且对照组达到了所有时间点的高峰期。 在这5个时间点, 血栓组D-二聚体含量均比对照组高,差异均有统计学意义(P <0.05 或P <0.01)。 见表2、图1。 根据术后第3 天的D-二聚体含量数据制定ROC 曲线,D-二聚体诊断腰椎管狭窄术后发生下肢深静脉血栓的ROC 曲线下面积为0.84,95%CI 为0.77~0.90,临界值(术后即刻的测量值)为0.63 μg/mL。见图2。

表1 两组患者的一般资料比较(±s)

表1 两组患者的一般资料比较(±s)

组别 例数 年龄(岁) 手术时间(min) 术中出血量(mL) 术后出血量(mL) 术后恢复时间(d)血栓组对照组χ2/t 值P 值13 271性别(例)男女4 114 0.27 0.84 9 157 59.91±3.48 48.29±3.16 0.62 0.21 127.47±12.38 130.08±13.11 0.53 0.68 183.59±21.26 179.86±22.34 0.34 0.87 53.16±5.97 52.93±4.67 0.12 0.41 7.38±2.45 7.45±2.03 0.26 0.65

表2 两组患者不同时间点D-二聚体含量变化(μg/mL,±s)

表2 两组患者不同时间点D-二聚体含量变化(μg/mL,±s)

组别 术后即刻 术后第1 天 术后第3 天 术后第7 天术前血栓组对照组t 值P 值例数13 271 0.717±0.032 0.413±0.029 0.325 0.010 3.184±1.031 1.243±0.318 0.531 0.00 2.619±0.736 1.227±0.337 0.627 0.00 2.341±0.618 1.215±0.316 0.943 0.00 2.965±0.074 1.698±0.492 0.624 0.00

图1 两组患者D-二聚体的动态变化曲线

图2 D-二聚体诊断腰椎管狭窄术后发生下肢深静脉血栓的ROC 曲线

2.3 D-二聚体诊断腰椎管狭窄术后发生下肢深静脉血栓的结果

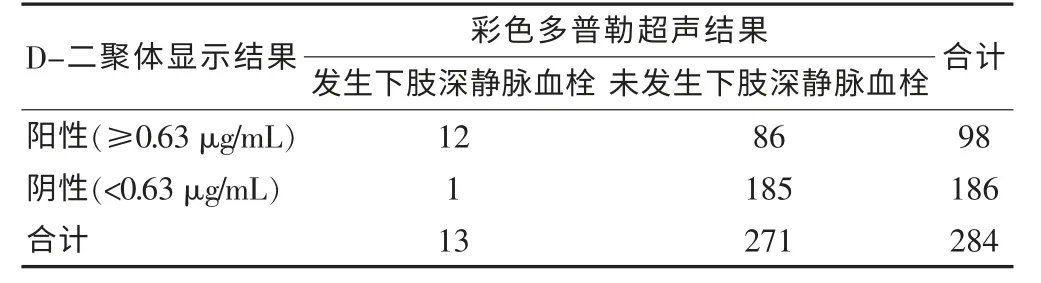

本研究组得到D-二聚体的临界值为0.63 μg/mL,因此本研究组将D-二聚体含量≥0.63 μg/mL 定为阳性,将<0.63 μg/mL 定为阴性,对得出的数据进行计算和分析。 最后发现:D-二聚体检测的灵敏性为92.31%(12/13),假阴性率为7.69%,特异性为68.27%(185/271),假阳性率为31.73%。 阳性似然比和阴性似然比分别为2.8 和0.1,阳性预测值和阴性预测值分别为12.24%(12/98)和99.42%(185/186),准确性为72.6%,约登指数为0.61。 由以上结果可以看出,使用D-二聚体在人体血液中含量的测定来预测和诊断血栓的形成具有较高的准确性。见表3。

表3 D-二聚体诊断腰椎管狭窄术后发生下肢深静脉血栓的结果(例)

3 讨论

腰椎管狭窄症主要有先天性发育性和后天获得性两种,其中后天获得性在临床上比较多见,主要是由腰椎的退行性变引起的,目前临床上常对患者进行手术治疗,极大地缓解了患者的痛苦[12],并且提高了其生命质量。 但是临床研究显示,在术后少数患者会出现下肢深静脉血栓并发症,且容易导致其发生肺栓塞等严重的并发症[13],对患者的生命健康形成了巨大的威胁。临床上下肢深静脉血栓的诊断技术已经非常普遍,目前临床上常用的诊断方法主要是采用彩色多普勒超声仪对患者的血栓情况进行监测[14],并通过临床医生对患者图像的详细解读来判断患者是否已经产生血栓,但是该种方法无法为患者提供提前预测功能[15],因此不能从根本上降低患者产生下肢深静脉血栓的概率。 根据目前大量的资料,临床上现有诊断设备和手段均无法提前对下肢深静脉血栓进行疾病预测,导致无法在发病前接受及时而有效的干预,以致于部分患者产生严重的疾病后遗症[16]。 因此,找到有效的预测方法对于患者来说非常重要,已经成为目前医学界的研究重点。

近年来,随着人们对医疗方面的重视以及医疗研究投入的不断增大,相继有研究显示血浆中的D-二聚体可能与机体多种疾病的发生有着非常密切的关系,而且对于多种疾病的预测和诊断具有比较理想的效果[2],并在其中起着至关重要的作用。 随着人们对D-二聚体研究的不断深入,临床上已经将D-二聚体应用于心脑血管疾病、内分泌疾病、恶性肿瘤等多种疾病的监测[17],目前也获得了比较理想的成果,帮助很多患者恢复了健康。 近年来,有学者指出在下肢静脉血栓患者的血液中能够检测到大量的D-二聚体,且其含量与健康成年人相比显著升高[18],因此学者推测可以通过检测患者血浆中的D-二聚体含量来判断患者的血栓发生情况。 随后也有研究显示,部分患者的血栓发生之前,其D-二聚体含量就已经急剧上升,因此该研究在最后提出是否可以通过检测D-二聚体含量来预测患者是否会发生血栓[19]。 在此之后,也有很多学者做出了相似的研究[20],但是这两种推测至今尚未被证实。

为了证实以上两种推测,本研究也通过检测腰椎管狭窄症患者手术前后不同时间点的血浆中的D-二聚体含量,来判断D-二聚体含量的测定对于腰椎管狭窄术后产生下肢静脉血栓诊断和预测的可行性。首先,通过彩色多普勒超声仪的检查结果对患者进行了分组和一般资料对比,两组患者的一般情况差异无统计学意义(P >0.05)。 之后,本研究观察了5 个不同时间点患者血浆中D-二聚体含量的变化情况,术前血栓组患者其含量为(0.717±0.032)μg/mL,而对照组所有患者的含量只有(0.413±0.029)μg/mL 与两组比较差异有统计学意义(P <0.05);血栓组患者手术结束后即刻、第1 天、第3 天以及第7 天的D-二聚体含量分别为(3.184±1.031)、(2.619±0.736)、(2.341±0.618)、(2.965±0.074)μg/mL,而对照组患者以上4 个时间点的D-二聚体含量分别为(1.243±0.318)、(1.227±0.337)、(1.215±0.316)、(1.698±0.492)μg/mL,两组患者以上4 个时间的数据比较,差异有高度统计学意义(P <0.01)。 由以上结果说明两组患者从术前开始D-二聚体含量就发生了明显的差异,因此,笔者推测由D-二聚体含量在体内的变化可以预测患者是否会发生血栓。从图2 可以看出,血栓组和对照组患者体内的D-二聚体平均含量在术前最低,术后立即升高,随着时间的延长而相对保持平稳,但是在第7 天又发生明显的上升,由以上结果说明,D-二聚体含量在患者体内是呈现动态变化的。 随后,本研究选择所有患者术后第3天所采集到的数据制作出ROC 曲线,从图2 中可见其临界值为0.63 μg/mL,而最后与患者的静脉彩超结果相比发现D-二聚体预测和诊断腰椎管狭窄症术后产生血栓的灵敏性为92.8%,准确性为72.6%,约登指数为0.61。 由以上结果说明,使用D-二聚体对血栓进行诊断和预测的特异性、灵敏性以及准确性都相对较高,因此可以将D-二聚体含量≥0.63 μg/mL 视为阳性,将D-二聚体含量<0.63 μg/mL 视为阴性,可诊断患者在接受腰椎管狭窄症手术后是否会发生下肢深静脉血栓。

总之,以0.63 μg/mL 为临界值,通过检测血浆中D-二聚体含量的高低以预测和诊断患者在接受腰椎管狭窄手术后是否出现下肢深静脉血栓具有较高的灵敏性和特异性,因此该种诊断和预测方法从某种程度上来说拥有一定的临床应用价值。但是由于我院接收的腰椎管狭窄症患者例数较少,而且下肢深静脉血栓的发生率较低,因此本研究中血栓组患者人数过少,如果想要确定本研究结果对临床诊疗应用是否具有一定的价值,还需要与本地多家医院或者疾病中心进行联合研究,以便扩大样本量,得到更为精确、可信度更高的研究结果。

综上所述,本研究所得出的结论和以往的相关研究相比拥有较高的符合性,对于医学界有关D-二聚体在医学中的应用和下肢深静脉血栓形成预测以及诊断的研究能够提供一定的理论数据参考。如果该种检测方法的准确性和安全性得到证实,或者其诊断和预测效果已经在医院中得到临床验证,这种检测方法就会凭借其突出的优点在各大小医院的临床上得到广泛的应用,通过检测患者血浆中的D-二聚体含量来锁定高危人群,并对高危人群使用抗凝剂来预防血栓的形成,督促高危人群定时进行静脉彩超检查,一旦发现异常医护人员就采取应急措施,以便降低下肢深静脉血栓的发生率以便降低患者在进行腰椎管深静脉血栓后的并发症发生率[21],具有重大的临床意义。

[1] 中华医学会骨科学分会.中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南[J].中华关节外科杂志:电子版,2009,3(3):380-383.

[2] 中华医学会骨科学分会创伤骨科学组.创伤骨科患者深静脉血栓形成筛查与治疗的专家共识[J].中华创伤骨科杂,2013,15(12):1013-1017.

[3] 吕厚山,徐斌.人工关节置换术后下肢深静脉血栓形成[J].中华骨科杂志,1999,19(3):155-156.

[4] Geerts WH,Bergqvist D,Pineo GF,et al. Prevention of venous thromboembolism:American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition) [J]. Chest,2008,133(1 Suppl):S381-S453.

[5] 姚晓光,申勇,张英泽,等.后路腰椎椎间融合术后早期并发深静脉血栓形成的相关因素分析[J].中国脊柱脊髓杂志,2008,18(12):910-914.

[6] 幸永明,李重茂,陈昌伟,等.腰椎间盘突出症术后下肢深静脉血栓形成[J].中国矫形外科杂志,2002,10(8):830-831.

[7] Christopher M,William C,Michael H,et al. Antithrombotic therapies in spine surgery:north American spine society evidence-based clinical guidelines for multidisciplinary spine care [J]. Spine J,2009,9(12):1046-1051.

[8] Johnson SA,Stevens SM,Woller SC,et al. Risk of deep vein thrombosis following a single negative whole leg compression ultrasound:a systematic review and meta analysis [J]. JAMA,2010,303(5):438-445.

[9] Falck Y,Francis CW,Johanson NA,et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients:antithrombotic therapy and prevention of thrombosis,9th ed:American college of chest physicians evidenee. Based clinical practice guidelines[J].Chest,2012,141(2 Suppl):eS278-S325.

[10] Heir JA,O'Fallon WM,Petterson TM,et al. Relative impact of risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism:a population-based study [J]. Arch Intern Med,2002,162(6):1245-1248.

[11] 余楠生,陈东峰.关节置换术后静脉血栓栓塞症的若干问题探讨[J].中国骨科,2005,1(1):44-48.

[12] 范顺武,胡志军,方向前,等.小切口与传统开放术式行后路腰椎椎体间融合术对脊旁肌损伤的对比研究[J].中华骨科杂志,2009,29(11):1000-1004.

[13] 李仁科,李学婷,王少华,等.麻醉对全髋关节置换术患者D-二聚体及深静脉血栓发生率的影响[J].医药论坛杂志,2012,33(11):115-117.

[14] 李俊来,曹晓林,余美琴,等.提高彩色多普勒超声诊断下肢深静脉血栓效率的策略研究[J].中华医学超声杂志:电子版,2013,10(2):45-49.

[15] 雷友金,李艳芳.围手术期综合护理干预对预防剖宫产后下肢深静脉血栓形成的临床研究[J].吉林医学,2014,32(31):7051-7053.

[16] 王硕,王能兴,张磊,等.利伐沙班预防老年股骨近端骨折合并脑梗死经人工股骨头置换后静脉血栓栓塞症的效果[J].实用医学杂志,2013,29(24):4100-4102.

[17] 王少华,连鸿凯,宋树春,等.骨科大手术围手术期血浆D-二聚体检测的临床意义[J].中华生物医学工程杂志,2012,18(2):153-156.

[18] 罗春晓,欧肇兰,李晓玲,等.腰椎融合术围手术期预防下肢静脉血栓的物理预防措施[J].中国医学创新,2014,11(25):99-101.

[19] 余美琴,李俊来,曹晓林,等.D-二聚体在老年恶性肿瘤患者围术期预测下肢深静脉血栓的价值研究[J].中华保健医学杂志,2013,15(5):407-410.

[20] 张建英,徐冉行,姚亚萍,等.ROC 曲线确定D-二聚体诊断各科患者深静脉血栓的截断点[J].中国现代医生,2012,50(12):61-63.

[21] 王刚,李强,徐云钦,等.纤维蛋白原及D-二聚体双动态曲线变化在下肢骨折深静脉血栓预防中的价值[J].中国骨与关节损伤杂志,2014,29(10):1015-1017.