嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪肠道发育及消化酶活性的影响

2015-01-17游金明

■刘 阳 熊 昊 游金明 贺 琴

(江西农业大学动物科学技术学院,江西南昌 330045)

1 材料与方法

1.1 试验材料

发酵豆粕(勃乐蛋白)和嗜酸乳杆菌培养物(酸酸乳)由上海源耀生物股份有限公司提供。发酵豆粕和嗜酸乳杆菌培养物的理化指标见表1、表2。

表1 发酵豆粕的理化指标(%)

表2 嗜酸乳杆菌培养物的理化指标

发酵豆粕(勃乐蛋白)是上海源耀生物股份有限公司的第三代发酵豆粕,采用单一原料豆粕,分别接种好氧微生物(1株枯草芽孢杆菌)和厌氧微生物(2株乳酸菌和1株酵母菌),采用特有设备,分别进行全程可控的好氧和厌氧两次独立发酵相结合的方式,深度降解豆粕中的热稳定性抗营养因子(抗原蛋白和不良寡糖等),同时产生丰富的代谢产物,成品具有浓郁的发酵香味。

嗜酸乳杆菌培养物(酸酸乳)是上海源耀生物股份有限公司经过4年的精心研究和反复试验论证,以高蛋白豆粕、奶粉、碳水化合物等为主要发酵底物,采用从健康仔猪肠道中分离获得的嗜酸乳杆菌(菌株保藏号:CGMCC 8043)作为发酵菌株,经过96 h的深度半液态发酵,得到一种具有高度抑制大肠杆菌的功能性优质蛋白原料。

1.2 试验动物与分组设计

选用遗传背景、胎次和体重相近的21日龄断奶仔猪48头,随机分为4个处理(对照组、试验Ⅰ组、试验Ⅱ组、试验Ⅲ组),每个处理3个重复,每个重复4头仔猪。

1.3 试验饲粮

对照组仔猪饲喂玉米-豆粕型基础饲粮。试验Ⅰ组仔猪饲喂市场反映优良的奶粉饲粮(由某公司提供),试验Ⅱ组仔猪饲喂用FSBM代替10.0%普通豆粕的试验饲粮,试验Ⅲ组饲粮是在试验Ⅱ组基础上用嗜酸乳杆菌培养物代替3.0%原有原料。饲粮配方参照NRC(2012)和我国猪饲养标准(2004)配制,饲粮组成及营养水平见表3。

1.4 饲养管理

试验在江西农业大学实验动物养殖基地进行,试验猪在保育床上饲养,舍温控制在25~27℃。自由采食和饮水,饲粮为粉料。饲养管理参照本品种猪的饲养管理规程进行,试验期21 d。仔猪免疫按常规程序执行。

1.5 测定指标及方法

1.5.1 小肠形态结构

INCI中文名称:蒙脱土,英文名Montmorillontie,CAS号:1318-93-0,又名微晶高岭石,是一种层状结构、片状结晶的硅酸盐粘土矿,成分一般为(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O,单斜晶系,通常为土状块体。白色,有时微带红色或绿色,光泽暗淡,是膨润土和漂白土的主要成分。

在试验第7、14、21 d从每个重复组中随机选1头仔猪进行屠宰。打开腹腔,分别剪取仔猪十二指肠、空肠、回肠中段3 cm,用生理盐水洗去食糜后置于10%中性甲醛溶液中固定,经常规酒精脱水、二甲苯透明、石蜡包埋、切片、摊片、贴片、常规苏木精-伊红(HE)染色制成5 μm石蜡切片,采用江南BM 2000光学显微镜观察并拍照,Image Pro Plus 6.0软件双盲法读片测量各样本的绒毛高度(Villus Length,V是肠腺开口到绒毛顶端的垂直高度)和隐窝深度(Crypt Depth,C绒毛根部上皮凹陷到固有层的距离),每张切片观察拍照5个视野,并计算(V/C)。

表3 饲粮组成及营养水平(风干基础)

1.5.2 小肠上皮超微结构

取35日龄、42日龄仔猪空肠肠段约2 cm,按照孙云子方法将肠组织样在冰上用刀片修成大约1×1×1 mm3大小,用牙签轻轻挑出修整好的样品移至盛有预冷2.5%戊二醛固定液的2 ml的EP管中进行前固定,PBS磷酸缓冲液冲洗三次,1%锇酸后固定,PBS磷酸缓冲液冲洗三次,梯度酒精脱水(50%、70%、80%、95%、100%两次)每次15 min。纯丙酮脱水两次(15 min),EPON 812∶丙酮(1∶1)浸透30 min,纯包埋液浸透1 h,纯包埋液固化37℃24 h后60℃48 h。使用超薄切片机切片(BROMMA LKB-V),经醋酸双氧铀、枸橼酸铅双重染色后用日立H-600透射电镜观察并拍照。

1.5.3 空肠黏膜二糖酶活性

于试验第7、14、21 d进行屠宰取样,从每个重复组中选取1头体重接近仔猪,屠宰。参考Arne Dahlqvist方法制备黏膜匀浆液,即仔猪屠宰后立即取空肠15 cm,轻轻挤出肠内容物,用4℃去离子水小心冲洗后,纵向剪开肠壁,并展开于遇冷的表面皿上。经滤纸吸水,用载玻片小心刮取小肠黏膜,分装在2 ml无菌冻存管中,立即放入液氮中速冻,再转入-80℃低温冰箱中冻存。

准确称取一定质量的空肠黏膜,按1∶9质量体积比加入PBS溶液,冰浴匀浆后,在4℃条件下3 000×g离心10 min。分离上清液,即为10%的小肠黏膜匀浆液。采用试剂盒(购自南京建成)测定二糖酶(蔗糖酶、乳糖酶、麦芽糖酶)、Na+/K+-ATP酶、Ca2+/Mg2+-ATP酶活性。

1.6 数据处理与统计分析

试验数据经Excel进行初步处理后,采用SPSS 17.0软件进行统计。以重复为单位,以P<0.05为显著性判断标准。各处理数据以“平均数±标准差”表示,并分析比较嗜酸乳杆菌培养物对肠道形态结构、空肠二糖酶活性的影响差异。

2 结果与分析

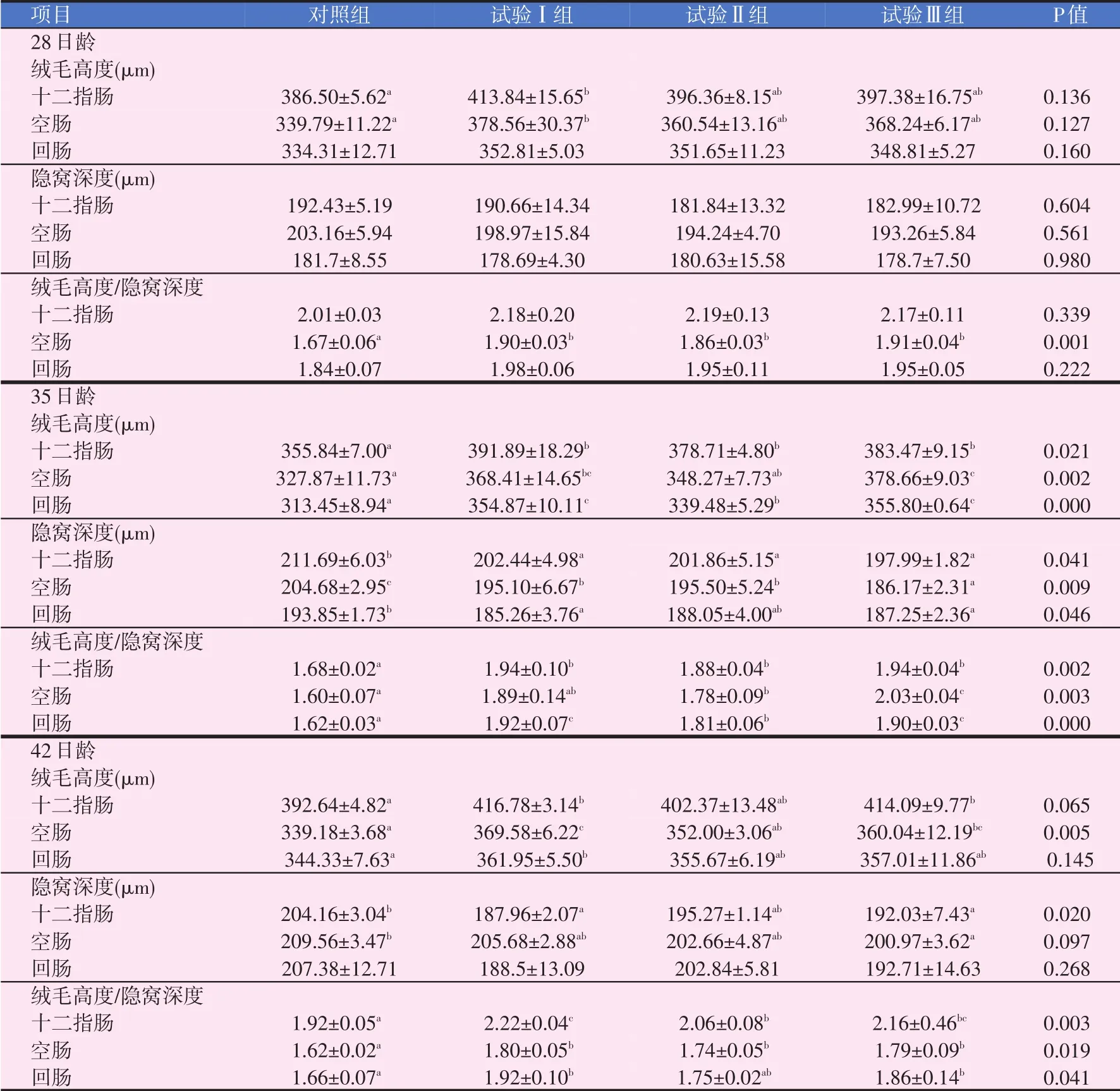

2.1 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪小肠绒毛形态结构的影响(见表4)

表4 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪小肠绒毛形态结构的影响

表4数据显示,28日龄时,试验Ⅰ组空肠绒毛高达378.56 μm显著高于对照组339.79 μm(P<0.05);试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组的空肠V/C显著高于对照组(P<0.05)。在饲粮中添加FSBM、嗜酸乳杆菌对仔猪的十二指肠、回肠绒毛高度和V/C无显著影响(P>0.05),并对仔猪各肠道的隐窝深度也无显著影响(P>0.05)。

35日龄时,试验组仔猪各段绒毛高度均有所提高,其中试验Ⅲ组的效果最好,试验Ⅲ组空肠绒毛高达378.66 μm,与对照组相比显著增长15.49%,效果最佳,也显著高于试验Ⅱ组(P<0.05),并且试验Ⅱ组仔猪十二指肠、回肠的绒毛高度显著高于对照组(P<0.05)。试验组的仔猪十二指肠、空肠隐窝深度显著低于对照组(P<0.05),且试验Ⅲ组空肠隐窝深度186.17 μm,比对照组低9.04%,且均显著低于其他组。试验Ⅰ组、试验Ⅲ组回肠隐窝深度显著低于对照组(P<0.05)。试验Ⅱ组和试验Ⅲ组十二指肠、空肠、回肠的V/C都显著高于对照组(P<0.05);试验Ⅲ组空肠和回肠的V/C都显著高于试验Ⅱ组(P<0.05)。可见饲料中添加FSBM可促进断奶仔猪肠道发育,并且用嗜酸乳杆菌培养物替代原有原料3%后效果更好,在饲料中同时添加FSBM和嗜酸乳杆菌培养物与奶粉饲粮的效果相当。

42日龄时,与对照组相比,试验Ⅰ组和试验Ⅲ组的仔猪十二指肠绒毛高度显著升高,隐窝深度显著降低(P<0.05)。试验Ⅰ组的仔猪空肠绒毛高度达369.58 μm,显著高于对照组和试验Ⅱ组;试验Ⅲ组空肠绒毛高度达360.04 μm,也显著高于对照组。试验Ⅲ组空肠隐窝深度与对照组相比显著降低(P<0.05)。与对照组相比,试验Ⅰ组、试验Ⅱ组和试验Ⅲ组的仔猪十二指肠、空肠V/C均显著升高(P<0.05),并且试验Ⅰ组十二指肠的V/C高达2.22,与对照组相比升高了15.63%。

2.2 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪空肠上皮超微结构的影响(见图1)

由图1可看出,对照组微绒毛比较稀疏,疏密不等,部分绒毛存在脱落和损伤迹象。饲粮中添加FSBM后仔猪空肠上皮微绒毛相对密集、整齐,并在添加FSBM的基础上再添加嗜酸乳杆菌培养物仔猪空肠微绒毛更纤细、密集。奶粉饲粮组的仔猪空肠微绒毛更密集、整齐、纤细于对照组。

2.3 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪空肠黏膜消化酶活性的影响(见表5)

从表5数据可知,28日龄时,试验Ⅲ组仔猪空肠蔗糖酶活性达53.96 U/mg prot,显著高于对照组(33.08 U/mg prot)(P<0.05),但与试验Ⅰ、Ⅱ组相比差异不显著(P>0.05)。试验Ⅰ组仔猪空肠蔗糖酶活性较高,也显著高于对照组仔猪空肠蔗糖酶活性(P<0.05)。在35日龄时,试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组的蔗糖酶活分别性达99.87、89.60、95.89 U/mg prot,与对照组相比均显著升高(P<0.05)。42日龄时,仔猪空肠蔗糖酶活性与28日龄、35日龄时相比均获得提高;试验Ⅲ组仔猪空肠蔗糖酶活性达141.78 U/mg prot,显著高于对照组(104.20 U/mg prot)。可见饲料中添加FSBM可提高仔猪空肠蔗糖酶活性,并用嗜酸乳杆菌培养物替代原有原料3%后的效果更好。

仔猪在28日龄时,试验Ⅰ、Ⅲ组的空肠乳糖酶活性显著高于对照组(P<0.05),且试验Ⅰ组的空肠乳糖酶活性达到216.29 U/mg prot,该数据接近对照组122.44 U/mg prot的2倍,试验Ⅲ组仔猪空肠乳糖酶活性达193.08 U/mg prot,与对照组相比显著升高了57.7%(P<0.05)。35、42日龄时,试验Ⅲ组仔猪空肠乳糖酶活性均显著高于对照组(P<0.05)。

由表中数据可得出,添加FSBM和嗜酸乳杆菌对28日龄仔猪空肠麦芽糖酶活性无显著影响,试验Ⅱ、Ⅲ组空肠麦芽糖酶活性水平分别达到201.47 U/mg prot、199.31 U/mg prot,与对照组相比提高29.5%、28.2%。在35日龄时,试验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组空肠麦芽糖酶活性显著高于对照组(P<0.05)。42日龄时,试验Ⅱ、Ⅲ组的空肠麦芽糖酶活性显著高于对照组和试验Ⅰ组(P<0.05),且试验Ⅲ组的最高。本试验对仔猪空肠Na+/K+-ATP酶活性和Ca2+/Mg2+-ATP酶活性无显著影响,但在28、35日龄时试验组数据要高于对照组,并且试验Ⅲ组最高。

3 讨论

3.1 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪肠道形态结构的影响

众多研究表明,豆粕经发酵后,可大大提高营养价值,能去除多种抗营养因子,尤其是抗原蛋白水平,同时在发酵过程中产生大量益生菌、乳酸、小肽及游离氨基酸等物质,对幼龄动物的生长和胃肠发育具有促进作用(Feng等,2007;陈成等,2005;李文刚等,2005)。Kiers(2003)研究发现,饲喂FSBM可显著改善仔猪的胃肠道发育。冯杰等研究发现,用FSBM代替普通豆粕可以减轻饲粮中大豆抗原蛋白对肠道的过敏损伤,能较好地维持肠道结构形态一致。本试验结果显示,饲喂FSBM的断奶仔猪肠道绒毛高度、隐窝深度及V/C均有不同程度的改善,能够较好地保护断奶仔猪肠道形态结构,且在35日龄的效果最好,这与上述研究结果一致。

图1 仔猪空肠横切透射电镜图(×6 000)

有研究报道,微生态制剂添加于畜禽日粮中能够产生对动物生长有益的有机酸、小肽和必需的维生素;改善动物肠道发育和促进动物健康,提高动物机体免疫功能等多种生理功能,从而达到提高动物生产性能及维护动物机体健康的目的。徐基利等发现,乳酸菌可提高畜禽肠道平均绒毛高度和隐窝深度。刘虎传等在早期断奶仔猪饲粮中添加益生菌研究发现可以缓解早期断奶应激对绒毛高度和隐窝深度的影响。本试验在用发酵豆粕代替的基础上添加嗜酸乳杆菌对小肠绒毛高度、隐窝深度、V/C的统计发现,得到和上述一样的结果,能有效地降低断奶应激引起的肠道绒毛脱落,改善肠道结构完整性,促进小肠绒毛生长,抑制隐窝细胞增生。马治宇等利用前期从肉鸡盲肠中分离的一株嗜酸乳杆菌DL1株(LA-DL1)制成冻干粉剂,添加到蛋用雏鸡饲料中也得出相似的结果。

表5 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪空肠黏膜消化酶指标的影响(U/mg prot)

3.2 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪上皮超微结构的影响

通过透射电镜观察发现结果与Kiers等(2003)、冯杰等(2007)、徐基利等(2011)、刘虎传等(2012)研究一致,即日粮中添加FSBM和嗜酸乳杆菌能使仔猪空肠绒毛相对较整齐、粗长、密集。用FSBM替代普通豆粕可以改善仔猪小肠形态结构,促进仔猪肠道发育,并且在FSBM中添加嗜酸乳杆菌效果更佳。

3.3 嗜酸乳杆菌培养物对断奶仔猪空肠黏膜消化酶活性的影响

小肠二糖酶是碳水化合物消化吸收至关重要的酶。假如消化道黏膜没有二糖酶的存在,就没有单糖的吸收、转化和利用。故有学者建议将消化酶的发育作为小肠分化和衡量对饲粮适应的标准,现已成为研究热点。麦芽糖酶、蔗糖酶和乳糖酶是3种最重要的二糖酶,分别将麦芽糖、蔗糖和乳糖分解成相应的单糖而被动物吸收利用(Siddons等,1972)。微生物发酵的过程可以降解大分子蛋白为小肽,有研究表明这些小肽能促进消化道发育,刺激消化酶的分泌与激活。研究表明,用微生物FSBM代替普通豆粕对小肠二糖酶活性有一定的影响。刘济(2012)用FSBM代替普通豆粕饲喂AA肉鸡后,试验结果有显著性差异,发现发酵豆粕能促进AA肉鸡肠道消化酶的激活与分泌,提高消化酶活性。Kiers等(2000)研究发现,豆粕通过发酵使大豆内部结构发生生化反应导致其可溶性及消化率明显得到提高。本研究断奶仔猪日粮中用FSBM代替普通豆粕后发现,在28日龄时可显著提高蔗糖酶活性,维持乳糖酶活性在较高水平,随着日龄的增加乳糖酶活性逐渐降低。35、42日龄可显著提高麦芽糖酶活性,并随着日龄的增加呈上升的趋势,这与Hartman等(1961)研究结果一致。

饲粮中添加3%的嗜酸乳杆菌培养物发现,仔猪空肠三种二糖酶活性都有所提高,这说明在饲粮中添加FSBM和嗜酸乳杆菌培养物能促进断奶仔猪肠道消化功能的提早发育。

4 结论

①仔猪饲粮用FSBM代替10%普通豆粕可改善仔猪小肠形态结构,促进仔猪小肠黏膜发育。

②仔猪饲粮用FSBM代替10%普通豆粕可减弱断奶应激引起的乳糖酶急剧下降,提高蔗糖酶、麦芽糖酶活性,但对仔猪空肠Na+/K+-ATP酶活性和Ca2+/Mg2+-ATP酶活性影响不大。

③在适当降低FSBM用量的同时,添加3%嗜酸乳杆菌培养物可以更好地改善仔猪肠道形态结构,提高消化酶活性,其效果与奶粉饲粮相当。

(参考文献21篇,刊略,需者可函索)