从《论语》中的成语看儒家文化之“仁”

2015-01-17李玉叶

李玉叶

(江南大学人文学院,江苏 无锡 214122)

“仁”是儒家文化的核心内容,最早出现在《尚书》中。《尚书·金滕》中记载“予仁若考”,“仁”指的是美好的道德。《诗经》中也有两处记载,一是“洵美且仁”(《国风·郑·叔于田》),二是“其人美且仁”(《国风·齐·卢令》),这里的“仁”都与美联系在一起,具有完美道德风尚的意思。孔子是儒家学说的思想领袖,他赋予了“仁”新的内涵。“在孔子对仁的界定中,最重要的有两条:一是仁者‘爱人’;一是‘克己复礼为仁’。这两条实际上各有应用的范围,前者是以仁待人,后者是以仁律己,合起来则涵盖了人类道德生活的全部范围,为人类的道德生活提供了最基本的原则。”①

《论语》是集中体现孔子思想的著作,孔子所赋予的“仁”的新内涵在《论语》中表现得淋漓尽致,“仁”字在《论语》中共出现了98次。《中华成语大辞典》共收录《论语》中的成语249条,关涉到“仁”的有77条,直接出现“仁”的有6条。在与“仁”有关的77条成语中,体现“以仁待人”思想的有37条,它们涉及人在社会生活中的多方关系准则,体现“以仁律己”思想的有40条,它们反映了提高自身修养的原则。以此为依据,文章主要从“以仁待人”所体现的人际关系准则和“以仁律己”所体现的自我修身原则两个方面展开论述。

一、“以仁待人”的人际关系准则

“以仁待人”,即以“仁”为标准来处理人与人之间的关系,这里的“仁”实质上指的是建立在儒家“亲亲”原则基础之上的“爱人”。孟子认为“亲亲仁也”。儒家“亲亲”原则主张的“爱人”,并不是平等地爱一切人,而是根据血缘关系的远近有所差别地爱,这种原则也称为“爱有差等”。它认为首先应该“爱亲”,以血缘关系为基础,爱自己的父母、妻子和稍远的亲属;其次应该“爱众”,对与自己没有血缘关系的人保有仁爱之心。“以仁待人”就是以“爱有差等”为原则来处理人际关系,它既适用于家庭、社会,也适用于朝堂。于家庭和社会而言,“爱人”表现为家庭中子女对父母的孝和社会中人与人之间的恭、宽、信;于朝堂而言,“爱人”表现为君对臣民的仁德和臣民对君的忠。

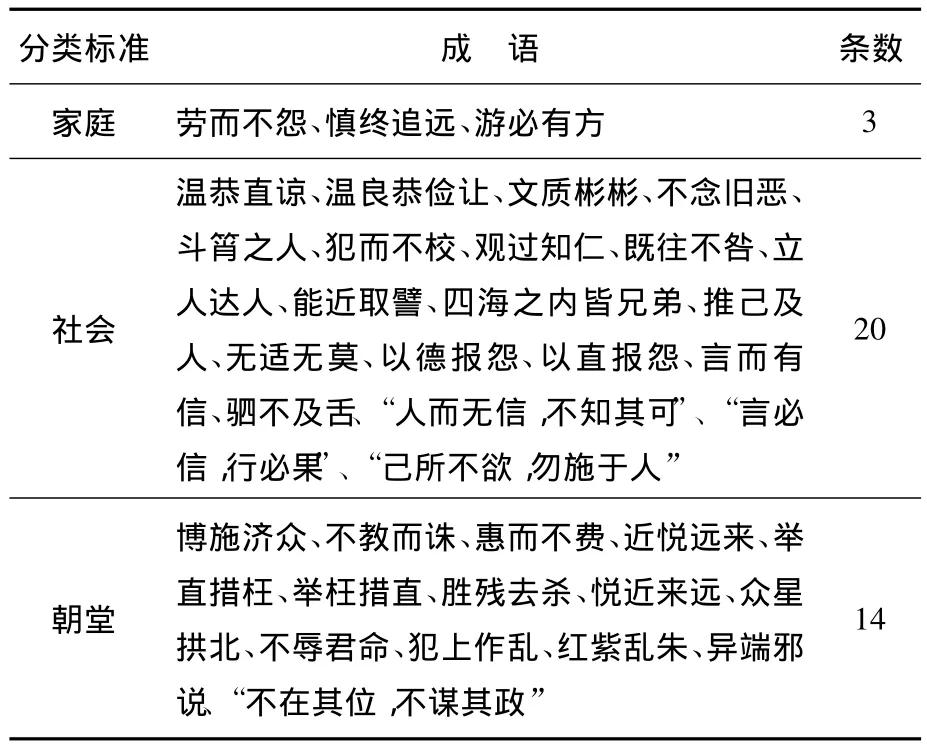

根据成语的内容,可以看出“以仁待人”集中体现了儒家“亲亲”原则三个方面的关系:一是家庭中父母与子女的关系;二是社会中人与人之间的关系;三是朝堂上君与臣民的关系。以这三个方面的关系为标准,把《论语》中与“以仁侍人”有关的成语归为三类(见表1)。

表1 《论语》中与“以仁侍人”有关的成语

(一)“劳而不怨”等成语与家庭关系

儒家把父母与子女的关系作为家庭关系的中心,认为父母与子女的和睦是家庭和谐的首要条件。《论语》中体现家庭关系的成语有劳而不怨、慎终追远、游必有方。

《孝经》曰“不爱其亲而爱他人者谓之悖德;不敬其亲而敬他人者谓之悖礼”,以血缘关系为基础的“亲亲”原则,首先涉及的便是父母与子女的关系。儒家认为父母处在支配地位,子女应绝对地服从父母。《礼记》有云:“夫为人子者,三赐不及车马,故州闾乡党称其孝也,兄弟亲戚称其慈也,僚友称其弟也,执友称其仁也,交游称其信也。见父之执,不谓之进,不敢进;不谓之退,不敢退;不问,不敢对。此孝子之行也。”人们称子女对父母的尊敬与服从为孝,逐渐形成了以尽力侍奉父母(劳而不怨)、不远游(游必有方)和追祭(慎终追远)为主要内容的孝文化。

儒家的孝是宗法制度的产物,它立足于家庭伦理,是规范家庭关系的重要准则,它注重父母或长辈的话语权,时常忽略子女的意愿。孝是社会关系在家庭中的缩影,它还体现着一定的政治关系准则,对春秋战国以后的政治有重要影响。儒家希望用孝道教化百姓,从子女对父母的孝顺与尊敬出发,教导人们彼此尊敬和爱护,达到规范人与人之间关系的目的。孔子认为奉行孝悌之道的人不会犯上作乱,所以大力倡导孝道。因此,春秋战国之后很多统治者都推行“以孝治天下”。

(二)“推己及人”等成语与社会关系

孔子主张通过“仁”的影响来规范人与人之间的社会关系,形成“文质彬彬”的社会风气,进而实现“老者安之,朋友信之,少者怀之”。孔子认为能行恭、宽、信、敏、惠五者于天下,就可以称为“仁”,社会中人与人之间的关系主要表现在恭、宽、信三个方面,其中宽最为重要,信次之。

“儒家在人际交往中奉行‘宽仁’精神,对他人宽容、仁爱,必然反映着对自己的严格要求,即严己宽人。这一条直接体现了宽容精神。孔子强调‘宽则得众’,宽容也是忠恕之道的一个重要内涵。”②“己欲立而立人,己欲达而达人”是对儒家“爱众”思想的最合理解释,儒家认为对和自己没有血缘关系的大众,唯有靠“推己及人”实现仁爱。“推己及人”强调从“己”出发体谅他人,这是实现儒家恕道的方法。宽不仅要求从己出发对待别人,还要求用宽容的心态对待别人的过错,以平等之心对待人,这样才能实现“四海之内皆兄弟”。

“言而有信”是儒家主张的人与人之间的交往准则。“在杨伯峻先生《论语译注》的统计中,《论语》中‘信’字一共出现38次,是紧随‘仁’、‘礼’之后,出现最多的字眼。”③孔子说“民无信而不立”“人而无信,不知其可”,信是人安身立命的根本。

“温恭直谅”“温良恭俭让”是儒家对人在社会生活中的要求,涵盖了温和、善良、恭敬、俭朴、谦让这几种美德。儒家希望通过人与人之间的恭敬、礼让来规范社会关系,最终形成井然有序的社会秩序。

恭、宽、信是儒家规范人际关系的道德准则,无论在古代还是在现代都有重要影响。但是封建社会的恭、宽、信在特定的历史条件下受到时代的限制,具有一定的政治特征。如:恭仅存在于臣对君、下级对上级、子女对父母、晚辈对长辈。

(三)“博施济众”等成语与朝堂关系

儒家认为最理想的社会是上古时期的大同,其次是大同之后的小康,而他们所处的时代是小康过后的混乱时代,因此他们希望用禹汤文武的办法即通过实行仁政,重建一个新的小康时代。把“仁”的思想扩大到政治上可以表现为行德治和行教化两个方面,“博施济众”是儒家思想中实行仁政的最高境界。

儒家主张君主行仁政,主张臣民行忠道。孔子认为统治者应当有仁爱之心,行德政。行德政首先应当重视民生,只有得到人民的拥护才能得天下,人心向背是统治能否稳定的根本。孟子在孔子的基础上首次提出了仁政思想,这种思想以他的性善论为理论基石。孟子推崇尧舜,认为统治者推行仁政,就能实现“近悦远来”,他在《孟子·梁惠王上》中说:“今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王,其若是,孰能御之?”在用人上,儒家主张统治者做到“举直措枉”,起用正直君子,废置邪恶的小人。儒家也很重视教化的作用,主张统治者推行仁政应当对人民实行教化,做到“胜残去杀”,使人们自觉地遵守各种规范制度,刑罚只能作为治理国家的辅助手段,而不能成为治国的根本。

汉朝时董仲舒提出君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲的“三纲”思想,成为封建社会规范等级关系的准则,它主张人们根据各自的身份,履行自己的职责,安守自己的本分,忠于君主,不能僭越君主的权力,做到“不在其位,不谋其政”。在森严的等级制度下,臣民应当做到“不辱君命”,不能“犯上作乱”。

仁政思想相对于以往的政治学说来讲是有进步意义的,它在维护集权统治的同时看重人民的意志,使统治者将目光转向百姓,开始注重人。但是仁政思想依然以封建等级制度为基础,它要求臣民完全忠于君主,严重束缚了臣民的自主性,剥夺了臣民自己的思想主张。

二、“以仁律己”的自我修身原则

儒家重视通过修身提高自身的道德境界,把修身作为“齐家、治国、平天下”的根本,《大学》中说“自天子以至于庶人,一是皆以修身为本”。修身是保持“人之所以异于禽兽者”的重要方法,是“体现人的价值的自觉活动”。“性善论”者认为人生来就具有善性,通过修身可以将善性加以发展和完善;“性恶论”者否认人类具有先天的善性,但是肯定修身的作用,赞同通过修身改造本性,培养品德。

“君子”和“圣人”是儒家修身追求的两个不同层次:“圣人”是理想中的最高境界,很难达到;“君子”是通过努力可以达到的境界,儒家修身多以“君子”的品质作为标准。修身主要通过律己和学习来实现。

(一)“克己复礼”等成语与律己以修身

《论语》中体现律己以修身的成语有:不矜不伐、成人之美、成仁取义、大节不夺、当仁不让、扶危持倾、富贵浮云、刚毅木讷、和而不同、怀刑自爱、见利思义、见危授命、见义勇为、精益求精、克己复礼、磨而不磷、讷言敏行、内省不疚、求仁得仁、群而不党、涅而不缁、贫而乐道、求全责备、仁人志士、杀身成仁、泰而不骄、危言危行、贤贤易色、心志难夺、勇者不惧、知过必改、直道而行、周而不比、“有则改之,无则加勉”。共34条。

孔子非常重视修己。“子路问君子。子曰:‘修己以敬。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安人。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安百姓,尧舜其犹病诸。’”(《论语·宪问》)孔子希望通过修己获得君子所具有的道德品质。修己首先应当“克己”,通过对自己言行的约束提高自身道德品质。

“‘克己’是儒家‘修身’的关键之所在,这种‘修身’不仅仅要求人们需要不断学习,反省,不仅仅要求人们要在个人事务上提高素质与道德水平,它更多的包含了儒家更为深刻的内涵,这种内涵即是其政治性质。”④孔子强调的是“克己”,是不做不符合礼的事,即“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动”。“克己”的目的是“复礼”,“约之以礼,亦可以弗畔矣夫”,礼是衡量是非的标准。孔子曰:“一日克己复礼,天下归仁焉。”“克己”的内容不仅包含内求独善其身,还包含外求达济天下之意。“克己”,以“四勿”为准则,以内省为方法,通过律己不断提高自己,实现君子之行。

(二)“博文约礼”等成语与学习以修身

《论语》中体现学习以修身的成语有:博文约礼、博学多闻、见贤思齐、就正有道、史鱼秉直、闻义而徙。这6条成语把君子的品质作为学习的内容,把“约礼”作为学习的目的。孔子很重视学习,他说:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思无益,不如学也。”认为学习是提高自身修养的重要方式,又说“兴于诗,立于礼,成于乐”,修身所要求的学习是为礼服务的。

春秋时期,礼乐崩溃,周礼所建立的严格区别贵贱、尊卑、上下、长幼、亲疏、男女的宗法制度遭到了严重破坏,杀父弑君之事屡有发生,社会动荡。孔子认为之所以会出现这种局面,是由于礼乐制度的丧失,他“在礼的观念上的最大突破,就是为礼找到了一个内在的依据——‘仁’。孔子强调仁,其实还是要维护礼。面对礼坏乐崩,他要为礼寻找一个内在价值依据,这个依据不能是鬼神,不能是天命,孔子认为,这个依据只能是仁”⑤。孔子寄希望于“博文约礼”,希望人们通过对合乎礼的道德准则的学习来提高自身的道德品质,最终回复之前的礼乐时代。

儒家倡导的学习是特定时代背景下的产物,它以学习君子品质和封建礼教为内容,以提高自身学识、维护礼法为目的。在当代社会,学习依然为人们所重视,但它与封建时期的学习已经有了本质的区别,它侧重于学习知识,不再是统治者维护统治的工具。

三、结语

《论语》中成语的数量虽然不多,却蕴含了丰富的儒家文化。从成语的内容上看,儒家文化的“仁”主要表现在家庭中的孝,社会中的恭敬、宽容和有信,朝堂上的忠和仁,以及修身复礼上。

孔子的学说虽然以“仁”为核心,却是以礼为归宿,“仁”是为礼服务的,这从“克己复礼”“博文约礼”“不在其位,不谋其政”等成语可以看出来。后来的统治者也认识到了“仁”的这一价值,把它作为维护集权统治的工具。庄子曾指出:“彼窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门,而仁义存焉。”(《庄子·胠箧》)由于“仁”的这一工具化作用,历代学者对其评价褒贬不一。但总的来说,“仁”对我们的影响重大,它为我们处理人际关系和提高自身修养提供了一定的准则。

注释:

①白奚:《从孟子到程、朱——儒家仁学的诠释与历史发展》,《首都师范大学学报(社会科学版)》,2003年第6期,第44页。

②李晨:《先秦儒家宽仁思想及其现代德育价值研究》,山东师范大学硕士学位论文,2011年,第20页。

③刘哲:《中华传统文化核心范畴“信”的语义分析及文化阐释》,福建师范大学硕士学位论文,2012年,第15页。

④陆玉林:《中国学术通史(先秦卷)》,人民出版社,2004年,第92-93页。

⑤王杰、顾建军:《早期儒家“礼”文化内涵的嬗变》,《哲学动态》,2008年第5期,第46页。

[1] 孔子.论语[M].东篱子,解译.北京:中国纺织出版社,2010.

[2] 向光忠.中华成语大辞典[M].长春:吉林文史出版社,1986.

[3] 王健.儒学三百题[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[4] 吴乃恭.儒家思想研究[M].长春:东北师范大学出版社,1988.

[5] 张秋升,王洪军.中国儒学史研究[M].济南:齐鲁书社,2004.