正确应对去 LOGO?

2015-01-16

一方面,在国内你永远能找到“Logo爱好者”;另一方面,越来越多的人会对质量、个性化更看重。在整体市场转冷的同时,国内消费者急速的分化让大牌不得不花更多的时间,对不同消费者的消费心理作研究。中国地域辽阔,一线城市和二、三线城市的分化越来越明显。

业内普遍认为,在北、上、广、深等一线城市,奢侈品牌的爱好者们已经渐渐开始告别“Logo崇拜”,甚至有一批人对显著的Logo避之不及,这就造成了LV、GUCCI们的尴尬。个性化、低调风格的设计师大牌在一线城市更受欢迎,贝恩公司最近的报告显示,京、沪两地有65%的高端消费者打算减少购买带有显著商标的商品。

“No Logo”的呼声来自两个方面,一方面是文化界的反省,另一方面来自消费者的选择。

来自文化界的反省,可能最著名的要算畅销书作家娜奥米·克莱恩的《NO LOGO》一书,该书大量描述了品牌导向的企业活动所产生的负面影响,并认为这实质上限制了公众的选择空间,侵害了选择自由权。特别是当品牌上升为贩卖生活理念和方式的时候,严重影响了大众文化和公共空间。这样的观点获得了一部分人群的认同,引起了人们对品牌化运作的思考。

而另一方面,成熟的消费者对个性化消费的需求日益增加,大量的高端品牌也逐渐增加去掉或者淡化Logo的产品的投放,也似乎印证了这一趋势。

那么,去Logo或者去品牌化会不会成为一种潮流?

首先,从《NO LOGO》一书所陈述的观点不难看出,作者所反对的更多的是全球化背景下,背后的不合理制度而已。作为企业,吸引消费者来更多地购买自己的产品或服务,是天经地义的事情,没有企业希望消费者讨厌自己的产品。品牌能让企业的产品与众不同,进而让消费者形成忠诚度和归属感,这既是品牌的初衷,也是消费者愿意看到的事情。我们不妨可以这样假设:品牌(品牌化)永远不会消失。

其次,作为消费者为什么会有去Logo的需求?其实如果我们再深入研究就不难发现,消费者要的不是去掉Logo,而是希望能让自己更与众不同一点,如此而已。当LV不那么流行的时候,也许你觉得有LV Logo的包包会让人很满足,而当满大街的人都背着同样款式、同样Logo的包包时,也许你会觉得不再满足。甚至当你看到某个你不太喜欢或不太认同的群体,背着和你一样的包包时,你更会认为这是一种耻辱。因此,你希望选择一个更特别一点的产品(比如没有Logo的产品),这样的消费动机是完全可以理解的。

作为企业来说,需要认识到市场的不断变化,既然客户群体中存在着去Logo的需求和现象,那么摆在企业面前的实际问题是如何应对。总结来看,应从以下几方面着手:

首先,正确认识品牌和品牌运作原理。品牌的作用就是创造价值,为企业和产品创造价值,而这种价值的创造建立在为客户创造价值的前提下。如何挖掘和发现客户的价值是一个永恒的话题,可以这样说,任何市场中都存在着未被满足的需求,关键在于如何发现。国内企业的品牌建设之路才刚刚开始,从肤浅地将品牌理解为仅仅是产品价格或者质量上的差异,到有必要创造一种情感上的差异,企业应该认识到,后者才是品牌得以迅速发展的根本原因。

在企业品牌实际运作的过程中,我们知道“改变消费者的认知”是一种非常有效的手段。任何企业的品牌定位都是以吸引消费者购买为基础的,那么企业是不是在“引诱”消费者呢?营销总是适当夸张的,没有企业会申明:请注意,我的产品是有问题的(法律规定的除外,如香烟的包装上会印“吸烟有害健康”,即使如此,也不会妨碍瘾君子购买)。各类理财产品,也会把“投资有风险,购买请谨慎”这样的字眼印得小到不能再小。但同时,企业也应该认识到“品牌是一种承诺”,如果企业让消费者的期望过高,但不能得到满足,那么消费者很可能用“脚”投票,毕竟消费者不是傻瓜。

其次,品牌是一个动态的过程,需要不断进化。如果你相信所有的产品和服务都只为满足消费者的需求,那么你也应该明白消费者的消费在不断升级,因此品牌也需要不断进化。这种进化除了产品层面的不断改进外,更应该考虑客户细分的问题。从技术层面讲,用地理或者人口统计特征来区别客户群是简单而方便的,可是现实市场中的消费者行为越来越复杂,更应该从价值观等层面来区分消费者。

当企业发现顾客中存在着去Logo的需求时,不应该只是简单地提供一些没有Logo或者将Logo更隐蔽摆放的产品,而应该考虑如何将现有消费者进一步细分,划分出不同的消费群体。同时,这种消费群体的划分也不仅仅是一线城市、二线城市这样简单的区别。一些国际品牌,很多时候每隔几年就会调整品牌,也许我们看到的仅仅是Logo的升级与变化,但忽略了Logo变化背后是应对消费者的变化而进行的整体品牌理念、产品线的调整。

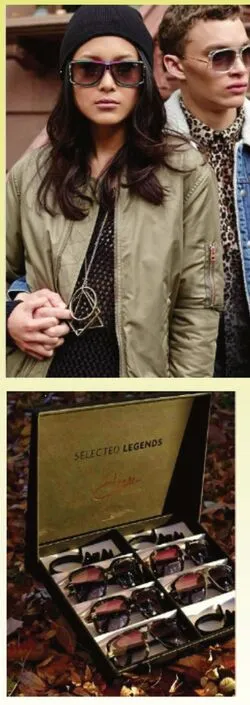

再次,认识自己所处行业的品牌影响力与范畴问题。品牌不是万能的,品牌对不同行业的顾客所产生的影响力也不一样,即使是同一个行业,品牌所处的竞争阶段不同,品牌运作的方式也不一样。比如眼镜行业,老视镜与太阳镜的品牌竞争完全不同,老视镜更多的还处在初级品牌竞争阶段,在这一阶段,迅速建立区域竞争能力和扩大市场份额更重要;而太阳镜则可能需要更精准的市场细分和定位。

消费者对去品牌化的需求发生在哪里?是不是在自己的品牌范畴内?我们需不需要应对?这些问题都应该基于对自己所处行业的理解。企业可以用工具来分析自己行业处于什么样的品牌竞争阶段,比如通过品牌消费占比、市场集中度、行业竞争程度、市场规模、未来行业成长度等指标,划分出品牌是处于初级竞争阶段还是品牌胜出阶段。一般来说,消费者对于去Logo化的要求更多地出现在品牌竞争阶段的后期和品牌胜出阶段。

Logo并没有完全死去,但随着消费者的怀疑和抵制,它正在缓慢地消失。如今,高端品牌商都在寻找能够限制信息流动自由的方式,以免引发消费者的过度反感。Logo所制造的只是一个个虚假的、不必要的焦点,它阻碍了品牌运用其他呈现在媒体上的更具创意的方式。推广的最佳模式不再是告诉消费者去买什么,消费者想要自己发现信息,于是“No Logo”策略建立了消费者统治权,讽刺的是,也巩固了品牌的力量。

相对于推广模式的去Logo化,我们更认为也许这是一个悖论,或者正在成为另一种品牌运作的方式,那就是回归产品本身进行最大价值的无声、无字的延伸创造。比如无印良品正是这种品牌运作模式的代表,这个品牌强调去Logo化,简单生活,用最好的材质、设计和体验取代品牌,却恰恰成为追捧这种理念的消费者所信仰的“品牌”。