爆破震动条件下小净距隧道合理净距研究

2015-01-14程高峰

程高峰

(山西路桥第二工程有限公司,山西 临汾 041051)

0 引言

随着国家公路网建设的不断完善及中西部开发战略的逐步实施,高速公路逐步向崇山峻岭地区迈进,由于小净距隧道能够更好地适应山区的地形地貌,因此小净距隧道修建规模越来越大,但其在修建过程中多次扰动围岩,其围岩应力多次重分布,且小净距隧道结构受力体系复杂,极易引起隧道局部塌方、变形、基地失稳等病害。目前,国内外学者针对小净距隧道的施工技术已开展了大量的研究工作。祁寒[1]等人利用有限差分软件FLAC3D对15种工况下浅埋偏压小净距隧道开挖进行了模拟,对均质硬岩、均质软岩和竖向半软半硬岩中不同净距隧道的拱顶沉降、中岩墙的水平位移、中岩墙最大主应力和围岩塑性区进行了分析。张学富[2]等人以重庆南山隧道出口端浅埋偏压小净距段为依托工程,对其进行现场监测,并利用ANSYS软件建立二维有限元模型对各工况围岩位移、应力场及锚杆轴力进行对比分析,研究了其施工力学特性。张运良[3]等人运用ANSYS软件研究浅埋偏压小净距隧道在不同的偏压角度、间距、埋深条件下,先开挖深埋侧和先开挖浅埋侧两种工况下的受力变形特性,并对比分析了围岩拉应力、洞周最大位移、中岩柱水平位移和竖向应力等。胡华星[4]等人以艾坪山隧道为依托工程,利用数值模拟手段分析了软弱围岩洞口浅埋小净距隧道分别采用先挖埋深较浅和先挖埋深较深两种工况,提出了先开挖埋深较浅隧道再采用预应力对拉锚杆支护的施工方法。

然而小净距隧道在爆破施工过程中易造成围岩损伤破坏,且伴随产生新的节理裂缝,严重影响围岩的整体稳定性。因此,本文结合黄衢南高速公路横岭底隧道的工程实际情况,重点分析了小净距隧道合理净距的取值影响因素,结合小净距隧道爆破施工现场测试结果,并利用数值模拟手段分析了不同净距隧道施工过程中的塑性区分布情况,从而综合确定了小净距隧道的合理净距,为类似工程提供了借鉴意义。

1 工程概况

黄山至衢州高速公路是浙江省“二纵二横十八连三绕三通道”中最重要的“一连”,是国家公路网中7条首都放射线中“北京-台北”重要的组成部分,其在国家公路网中作用极为重要。该高速公路位于地质及地形条件极为复杂的山岭重丘区,在设计过程中,为减小隧道开挖量、保护生态环境、降低工程造价、增加线形的灵活性,在整条高速公路中共修建11座小净距隧道,其中横岭底隧道最具代表性。该隧道左洞长度为646 m,右洞长度为638 m,最小净距仅为3.5 m,行车道净宽为2×3.75 m,建筑界限为高5.5 m,宽10.75 m。该隧道进口处位于一斜坡地貌上,其坡度为33°~45°,地表覆盖有6~8 m厚的残坡积土,含有大量黏性土、碎石土,呈棱角状,灰黄色,稍密;其下为黏性土层,厚度为10~12 m;下伏基岩为泥岩,主要包含全风化、强风化、微风化泥岩。

2 小净距隧道合理净距影响因素

2.1 地质因素

在隧道开挖过程中,围岩应力状态受到扰动,被扰动范围大小与岩体强度性质有密切联系。隧道围岩二次应力状态即隧道开挖后围岩应力经调整后的分布特征,可以说,小净距隧道开挖掌子面稳定性受其围岩二次应力状态的影响。在地质条件较好情况下,围岩自身稳定性较好,隧道开挖后围岩二次应力状态为弹性应力,不采取支护措施也可处于稳定状态;而当地质条件较差时,隧道开挖后,围岩二次应力状态为塑性状态,产生塑性区,若小净距隧道净距取值较小,使得左右洞围岩塑性区产生叠加,极易造成隧道围岩失稳、塌方、大变形等病害。

2.2 施工因素

由于不同施工方法对于隧道围岩的扰动程度不同,其围岩应力状态也不同,因此小净距隧道施工过程中应对开挖方法进行严格选用,保证围岩稳定。目前,针对Ⅵ级围岩,一般采用单侧壁导坑法进行开挖,并根据实际情况采取一定的超前支护加固措施;对于V级围岩,尤其针对浅埋、偏压、松散土质情况下,推荐采用正向单侧壁导坑法;对于Ⅳ级围岩,可根据实际情况选取上下台阶法与正向或反向侧壁导坑相组合的方法进行开挖。根据施工经验可知,小净距隧道相邻洞施工相互影响,后行洞采用侧壁导坑法时,可使得先行洞开挖类似于分离式隧道,而先行洞在地质条件较好情况下可优先选用台阶法。

2.3 爆破震动速度

根据《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004)中的规定,小净距隧道施工过程中应根据相邻隧道净距、围岩级别、隧道支护措施等情况对最大临界震动速度进行确定。对于Ⅴ、Ⅵ级围岩段的先行隧道,最大临界震动速度应不大于20 cm/s;Ⅲ、Ⅳ级围岩有支护措施条件下不大于35 cm/s,无支护条件下不大于30 cm/s;Ⅰ、Ⅱ级围岩有无支护情况下均应不大于40 cm/s。

2.4 爆破震动频率

对于隧道围岩而言,其对爆破震动的阻尼作用大小与爆破震动频率有关,即在高频震动情况下,围岩阻尼作用较大,爆破震动能量吸收率较高。根据现场爆破震动监测结果可知,在爆破震源点附近,高频震动含量较高,而随着距离的不断增大,低频震动含量逐渐增大。由于隧道围岩及支护结构的自振频率通常较低,当爆破震动主频率与自振频率接近时,引发自振作用,因此爆破震动频率对隧道围岩及支护结构的整体稳定性影响较大。

3 现场测试

3.1 爆破震动测试方案

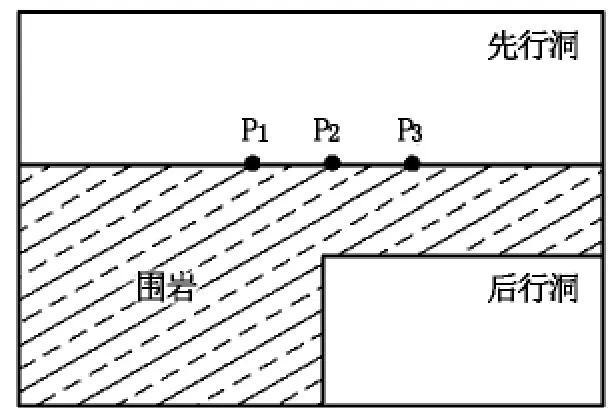

为全面了解小净距隧道后行洞在爆破施工过程中对先行洞的影响程度,本文依托横岭底隧道工程,选取其右洞YK38+420断面为典型测试断面,其围岩级别为V级,埋深为20 m,两洞净距仅为4.5 m。在该测试断面选取3个测试点,测试点布设在迎爆侧的边墙部位,这些部位通常是最大震动速度出现区域[5],测试点间距为2 m,其位置情况如图1所示,现场具体情况如图2所示。

图1 测试点位置示意图

图2 测试点现场情况

在爆破现场测试中应使用TC-4850型爆破测振仪进行爆破震动信号的拾取,该测振仪配置了X、Y、Z三个方向的速度传感器,并附带相应软件进行矢量合成分析。在测试过程中,拾振点粘贴在隧道边墙部位,其将爆破震动信号转换为电信号并传回采集系统。

3.2 爆破震动测试结果

测试过程中所获取的3个测试点的震动速度与时间的关系曲线如图3所示。

图3 3个测试点振波时间曲线

由图3可以看出,P2断面的爆破震动速度明显较大,此原因主要在于当爆破面前方中岩柱两侧为临空面时,后行洞在爆破开挖施工过程中对先行洞前方中间围岩体的震动影响明显大于后方围岩;且先行洞的边墙位置处,竖直方向爆破震动速度远大于纵向速度。

4 数值模拟

本文在现场测试的基础上,利用有限元软件进行动态分析,重点研究不同净距工况下围岩塑性区的分布情况,并提取对应于现场测试P2断面的爆破震动速度,从而进行全面分析。本文选取V级围岩条件下的典型断面分别建立了净距为4 m、6 m、8 m、10 m四种工况下的隧道模型,其中净距10 m的模型如图4所示,其围岩塑性区如图5所示。

图4 隧道模型网格图

图5 净距10 m时的围岩塑性区

由上述数值模拟结果可知,在V级围岩条件下,当净距为10 m时,后行洞进行爆破施工作业,其中间岩柱塑性区面积较净距为4 m、6 m、8 m时的面积明显减小,且唯有净距为10 m时塑性区未覆盖到先行洞的系统锚杆作用区,可见V级围岩10 m净距工况下后行洞爆破施工对其中间岩柱稳定性影响较小,满足施工安全要求。

5 结论

a)小净距隧道合理净距影响因素主要包括地质因素、施工因素、爆破震动速度、爆破震动频率等,因此在施工过程中应充分考虑地质、施工因素,严格控制后行洞的爆破震动因素。

b)当爆破面前方中岩柱两侧为临空面时,后行洞在爆破开挖施工过程中对先行洞前方中间围岩体的震动影响明显大于后方围岩。

c)在V级围岩条件下,净距为10 m时中间岩柱塑性区范围较小,可满足后行洞爆破施工情况下先行洞的整体稳定要求。