以火药为发射动力的非制式枪弹致伤力检验鉴定标准再探讨

2015-01-14贾华杰王政君徐少辉

贾华杰,王政君,徐少辉,郭 威,潘 飞,程 栋

(1.中国人民公安大学,北京100038;2.北京市公安局 公交总队,北京100007)

一、引言

由于对枪支的严格管制,我国出现了大量涉及类枪物的案件,并且《中华人民共和国刑法》(下简称为《刑法》)第一百二十五条①中华人民共和国刑法》第一百二十五条规定“非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药,爆炸物的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。”及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下简称为《枪支、弹药、爆炸物的司法解释》)第一条②最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下简称为枪支、弹药、爆炸物的司法解释)第一条规定“个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物,具有下列情形之一的,依照刑法第一百二十五条第一款的规定,以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚:(一)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的;(二)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;(三)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的;……”,对涉枪罪名作了较为严厉的刑罚规定。因此,正确认定什么样的器械是枪支及什么样的组合物是弹药具有重要的刑法意义。

《中华人民共和国枪支管理法(2009年修正)》(下简称为《枪法》)第四十六条规定“本法所称枪支,是指以火药或者压缩气体等为动力,利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质,足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。”研究《刑法》、《枪支、弹药、爆炸物的司法解释》以及《枪法》中的规定,可以发现它们均将以火药为发射动力的枪支、以压缩气体为发射动力的枪支并列论述。这是恰当的,因为以压缩空气为发射动力的枪支致伤力的检验鉴定方法,与以火药为发射动力的枪支不同[1]。在本文中,笔者仅就以火药为发射动力的非制式枪弹致伤力检验鉴定进行探讨。

二、枪支致伤力与弹药致伤力

“致伤力”一词适用于法庭科学领域,目前国内学术界对其并没有统一的界定。研究《刑法》第一百二十五条及《枪支、弹药、爆炸物的司法解释》第一条,可以发现前者将枪支和弹药并列论述,后者将枪支和弹药的定罪标准分开论述,因此,有理由认为,致伤力包括枪支致伤力和弹药致伤力,而且不应将两者等同起来。

枪支致伤力与枪支的结构有关,以火药为发射动力的枪支为例,枪支完成一次击发必须具备枪管、击发机构(击针或击锤)和发射机构(扳机等)三部分。

有底火弹药的致伤力,则与弹丸的结构、材质及装填火药量多少等有关。

此处的枪弹致伤力,不同于军事学上的枪弹杀伤力。杀伤力用于军事领域对火器威力的限定,一般解释为:弹头杀伤有生目标所具有的动能[2]。在战斗中,火器的杀伤力以有生目标失去战斗力或活动能力为准,即“停止作用”的大小。[3]这一概念的杀伤力与射击距离有密切联系,是在某种枪“有效射程”之内的杀伤力。[4]只要在某种枪的有效射程之内,都具有标准的杀伤力。而枪弹致伤力则与有效射程无关[5],是一种可能性,只要类枪物能够顺利击发,所发射的弹丸能够致人轻伤及以上,便具有致伤力。

三、以火药为发射动力的非制式枪支及弹药的检验与鉴定

由于我国对枪支、弹药的严加管制,类枪物用于作案便是涉枪案件中的常见现象,而认定其是否具有致伤力则成为作案人是否应被定为相应涉枪罪名的关键。致伤力包括枪支致伤力和弹药致伤力,且不应将两者等同起来,两者的致伤力都应检验与鉴定。

(一)非制式枪支的检验与鉴定

1.性能检测法检验与鉴定非制式枪支的致伤力

非制式枪支包括改造枪支和自制枪支。由于器械与技术的缺乏,人群手里多为改造枪支,有射钉枪改制而来的,还有发令枪改制而来的等。改造枪支质量良莠不齐,一般为枪管口径不一、材质不一、部件间结合不紧密等,于是常发生炸膛现象,这为鉴定人员试射这类枪物带来人身危险。

有时,送检类枪物时并没有送检相适配的弹药,枪支鉴定人员自制相适配的弹药用于检验鉴定,不仅具有一定的危险性,而且还有违法的风险,因为《枪法》第十三条规定“国家对枪支的制造、配售实行特别许可制度。未经许可,任何单位或者个人不得制造、买卖枪支。”另外,枪支鉴定人员制造相适配的弹药时,必定会装填足够量的火药,实际试射所得数据,也必然会高于枪支致伤力的最低限额。

基于不应将枪支致伤力和弹药致伤力等同起来及以上原因的考虑,非制式枪支的检验鉴定不应采用实际试射法,只需用性能检测法对枪支进行检测,判别其是否具备发射弹药的能力即可。

2.非制式枪支检验与鉴定的内容

既然非制式枪支的检验与鉴定应采用性能检测法,那么,就需要对检验与鉴定的内容加以规定。目前,国内并没有相关的规定,笔者认为可从以下五方面加以检验:

(1)检验类枪物是否具有枪管部分、发射机构和击发机构;

(2)检验类枪物管状结构的材质,判别是否可以经受一定量火药燃烧、爆炸的冲击;

(3)检验类枪物的发射部件是否完善,能否重复发射;

(4)检验类枪物的击发机构是否能够正常击发,通过扣动扳机判断击针的力度;

(5)检验类枪物各部件是否紧密组合。

3.零部件缺少或锈蚀的非制式枪支的检验与鉴定

零部件缺少或锈蚀的类枪物应如何检验与鉴定,一直是学术界与实务界争论的焦点。如果缺少或锈蚀的零件能很容易得到或替换,抑或缺少的零件是犯罪嫌疑人作案之后丢弃的,随后在案件的侦破过程中被找到,那么,这样的类枪物如果能够正常击发,就应认定为枪支;如果缺少或锈蚀的零件不能得到、替换,或者不能很容易得到、替换,则不应将其认定为枪支。因此,此类类枪物的检验与鉴定,应对缺少或锈蚀的零件适当结合案情进行分析,以正确地进行检验与鉴定。

4.能发射制式弹药的非制式枪支的检验与鉴定

能发射制式弹药,说明该类枪物具有发射弹药的能力,因而具有致伤力,直接将其认定为枪支便可,无需通过实际试射法获得相应数据进行鉴定。

5.已致人伤亡的非制式枪支的认定

类枪物已致人伤亡,说明伤害他人时该类枪物具有致伤力,若送检的类枪物能正常击发,或虽缺少相应的部件,但此部件能很容易得到或替换,则应认定为枪支;若送检的类枪物不能正常击发,缺少相应的部件,而此部件又不能很容易得到或替换,基于鉴定的客观原则,则不应认定为枪支。

(二)非制式弹药的检验与鉴定

弹药的特征在于具有致伤力。弹药致伤力的界定,一直是学术界与实务界争论的地方,争论的焦点在于“对什么样的部位造成何种伤害应认为具有致伤力”。从枪法中有关枪支的规定可以看出,致伤的最低标准是致人轻伤。由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部及司法部联合发布的,于2014年1月1日起实施的《人体损伤程度鉴定标准》中,对什么部位造成什么样的伤害认定为轻伤,作了详细的规定,因此,无需对“对什么样的部位造成何种伤害认为具有致伤力”进行争论。

如上所述,弹药的致伤力与其结构、材质及装填火药量的多少等有关。弹药的致伤力取决于弹丸接触皮肤时的侵彻作用、冲击波作用、液体动力作用、侧向杀伤作用等。但是,大多数非制式弹药做工粗糙、精度低,发射时速度低,因此,研究非制式弹药对人体皮肤的破坏作用,一般只考虑侵彻作用。

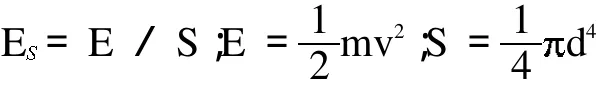

弹丸的侵彻作用不仅与弹丸的动能有关,而且与弹丸的结构、形状有关,为此,衡量弹丸的侵彻作用,选择弹丸横切面的比动能较为适宜。弹丸最大横切面的枪口比动能应按以下方式计算:

注:Es表示弹丸最大横切面的枪口比动能;E代表弹丸的枪口动能;S代表弹丸的最大横切面积;m为弹丸的质量;v为弹丸射出枪口时的速度;d为弹丸最大横切面的直径。

从《人体损伤程度鉴定标准》中可知,造成各个部位轻伤及以上的损伤程度,因损伤部位的不同而不同。德马尔公式(v=k为贯穿系数)也表明,弹丸贯穿被射击物所需的能量与贯穿系数k有关,而贯穿系数k与被射击物的性质有关,具体到非制式弹药致伤力标准的确定上,与射击部位的性质有关。眼睛属于人体的敏感部位,贯穿系数小于人体皮肤,因此,致人体眼睛部位轻伤及以上所需的枪口比动能,必定小于穿透人体皮肤所需的枪口比动能。但从制定标准的角度出发,应选择几乎覆盖人体表面全部的皮肤作为实验的部位,只有这样得到的数据才能令人信服。

1.实际试射法检验与鉴定非制式弹药的致伤力

弹药的枪口比动能与弹药装填火药的多少、弹药部件间的结合程度、弹丸的形状及材质等有关,因此,需采用实际试射法计算其枪口比动能,才能确定是否有致伤力。

确定弹丸的枪口比动能,不应在1m距离内试射厚度为25.4mm的松木板,原因在于松木板的质地与松树生长地点的气候、照射阳光的多少等有关,并不能保证每次所使用的松木板都一样。客观地使用测速仪[6]测量弹丸的枪口速度,计算其枪口比动能是合理的。

另外,弹丸的致伤力还与环境的温度、湿度等有关,因此,需对非制式弹药检验鉴定的实验室条件加以规定。

2.非制式霰弹的检验鉴定

霰弹中装有很多金属弹丸,当击发时,金属弹丸会从枪管喷出,只要有一颗金属弹丸击中人体便会造成伤害。确定非制式霰弹的致伤力,是取弹丸横切面比动能中的最大值、最小值还是多个弹丸的平均值,有关规定对此并没有明确规定。[7]笔者认为应取弹丸横切面比动能中的最大值,不应取最小值,也不应取平均值。原因在于,选取最小值和平均值都不能正确地反映非制式霰弹的致伤能力,会缩小应认定为枪支的范围,不利于枪支的控制。

四、结论

致伤力包括枪支致伤力和弹药致伤力,两者不能混为一团。以火药为发射动力的非制式枪支的检验与鉴定,应选用性能检测法,只要类枪物具备击发有致伤力弹药的能力,便认定为其具有致伤力;非制式弹药的检验与鉴定,应选用实际试射法,通过实际试射计算其枪口比动能。对于非制式弹药具有致伤力枪口比动能标准的确定,笔者认为,应采用穿透人体皮肤所需要的枪口比动能,不应选取人眼等脆弱部位。同时,枪口比动能的确定应选用测速仪测量,不应选用厚度为25.4mm的松木板做为试射的对象。有关枪弹致伤力的检验与鉴定,有关部门应对鉴定的方法、内容、步骤以及实验条件加以规定。

[1]Milroy C,Clark J,Carter N,Rutty G,Rooney N.Air Weapon Fatalities[J].Journal of Clinical Pathology,1998(51):527-529.

[2]陈建华,李德仲.中国刑事科学技术大全枪弹痕迹检验[M].北京:中国人民公安大学,2002.

[3]陈建华,李德仲.中国刑事科学技术大全枪弹痕迹检验[M].北京:中国人民公安大学,2002.

[4]陈建华,李德仲.中国刑事科学技术大全枪弹痕迹检验[M].北京:中国人民公安大学,2002.

[5]李刚.杀伤力鉴定三要素[J].刑事技术,2003(2):50.

[6]季峻.枪支“杀伤力”鉴定的几个问题商榷与测速仪在枪支杀伤力的检验与鉴定中的应用[J].中国司法鉴定.2002(1):47-49.

[7]马竞.枪支鉴定中相关问题研究[J].中国公共安全,2013(1):110.