承德永佑寺避暑山庄后序碑红外热像

2015-01-10付永海

周 霄,付永海,李 黎

(中国文化遗产研究院,北京 100029)

承德永佑寺位于避暑山庄东北角,万树园东侧,建于乾隆十六年(1751年),是避暑山庄内九处寺庙之中规模最大的一处。它坐北朝南,沿中轴线依次排列山门、牌坊、天王殿、正殿、后殿、舍利塔及御容楼等建筑。现永佑寺除舍利塔及四座石碑外均已无存[1]。其中避暑山庄后序碑正对山门,受关注程度最高。该碑立于乾隆四十七年(1782年),主要材质为鹦鹉岩。2013年2月开始,中国文化遗产研究院对永佑寺内现存石质文物病害状况进行全面调查评估。发现避暑山庄后序碑驮碑赑屃西侧尾部存在较大开口裂隙,这可能对石碑的稳定性造成影响。为了对裂隙状况进行了解,先后采用了内窥镜、超声波检测法进行检测,由于赑屃裂隙走向复杂,故现有的内窥镜技术很难对裂隙做出全面评价。同时由于赑屃外部形状不规则,超声波检测技术虽然对其取得了检测结果,但是数据的解析较困难,结果的可靠性无法判断,因此需要引入别的检测方法进行验证。

红外热像检测是基于物体的热辐射性,通过记录或观察试件表面缺陷和基体材料不同的热特性所引起的温度变化,利用表面温度场分布来获取研究对象缺陷信息的一种检测方法[2]。将红外热像技术用于文物病害的探测在国外已有30多年的历史,主要用于古建筑健康状况和病害检测,壁画墙体的空鼓病害检测、文物不同部分的湿度检测、文物结构和保存状态的检测等[3-4]。国内文物保护领域也有多家单位将红外热像技术运用在病害探测和修复保护效果评价方面,如西安文保中心利用红外热像技术检测大足石刻千手观音凝结水的分布状况[5];敦煌研究院使用探地雷达结合红外热像技术对西藏壁画和敦煌石窟壁画进行过空鼓探测[6]。中国文化遗产研究院也在布达拉宫西印经院、大昭寺及扎塘寺壁画病害调查中使用红外热像技术进行过空鼓缺陷检测的尝试;花山岩画最初的病害调查中也使用了红外热像仪[7]。但是,目前将红外热像技术应用到文物病害探测的研究实例大都是做某一时刻温度分布的直观比较,对文物表面温度进行全天监测和动态分析的研究方面的报道,迄今为止在国内外还没有,笔者借助24h温度场变化图像,对赑屃内部裂隙及水份进行分析。

1 测试目的

永佑寺避暑山庄后序碑驮碑赑屃西侧尾部存在较大开口裂隙,可能对石碑的稳定性造成影响。由于赑屃形状不规则而且体积巨大,目前的技术很难直接测试裂隙在赑屃内部的走向及深度。由于石材的热传导系数小,待测对象体积巨大,常规的即时红外热像检测无法反应内部裂隙的影响。因此采用红外热像仪对其进行监测,借助24h内温度场变化图像,对赑屃内部裂隙及水份影响进行分析,如图1~3所示。

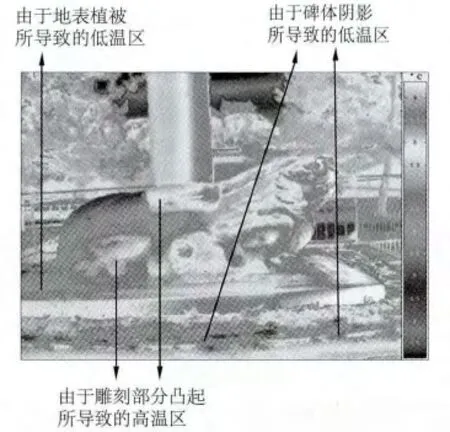

图1 永佑寺避暑山庄后序碑西侧热像图

图2 永佑寺避暑山庄后序碑东侧外观

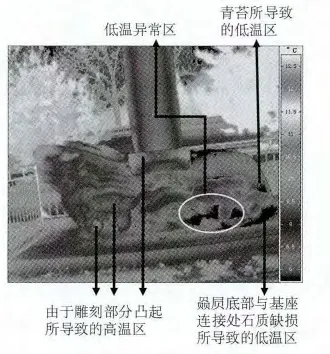

图3 永佑寺避暑山庄后序碑东侧热像图

2 测试仪器及方法

测试采用德国Infra Tec红外热像仪,每6min采集一张热像图,连续采集240 张。测试时间从2013年11 月01 日17:00 到2014 年11 月02 日17:00,经历自然环境的升温和降温过程。其中起始测量气温为9.2℃,截至测量气温为10.4℃,极端最低气温-2.3℃,极端最高气温10.4℃。测试时间前15日内无降水,空气湿度在10%~20%之间。

3 测试结果分析

3.1 水份影响分析

从2013年11月01日17:10分拍摄的碑西侧热像图中可以看出,后序碑西侧整体温度场分布基本依照自然规律,从南到北温度逐渐降低;对应可见光图像可以看出,温度异常部分主要是由于雕刻、阴影、植被等因素的影响。基座部分无低温异常区,因此可以推测整个雕刻西侧基本不受地下水影响。

从2013年11月01日17:30分拍摄的碑东侧热像图3可以看出,碑体已经基本达到热平衡,呈现南北两侧温度偏低,中间部分温度稍高的状态。整体赑屃的温度分布也基本平衡,图3中的温度异常区基本都是由于雕刻部分凸起所导致的高温区,和青苔、石材破损处所导致的低温区,只是在图3的圆圈内有低温异常区。其位置对应图4 中的标注位置。在可见光图片中可以看出标注位置覆盖有少量深灰色物质,现场踏勘表明该处无异常物质,略有潮湿。经分析考虑,由于该位置离基座较近,判断可能受地下毛细水上升作用的影响。

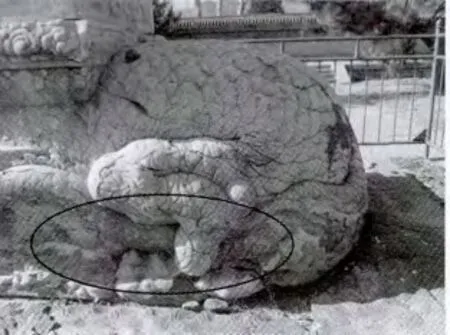

图4 永佑寺避暑山庄后序碑东侧北部细节图片

3.2 赑屃内部裂隙分析

对赑屃内部进行红外热像检测,检测结果如图5所示,各标识点温度为:P1为3.15°C,P2为3.36°C,P3为4.60°C,P4为3.62°C,P5为3.02°C,P6为3.19°C,P7为3.64°C,P8为3.11°C,P9为3.30°C。

图5 永佑寺避暑山庄后序碑西侧热像图

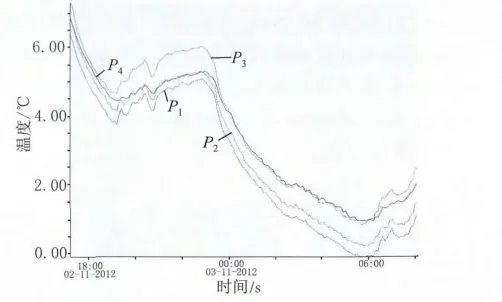

从图6中可以看出,赑屃尾部有一明显低温区,对应可见光图片可以看出,该低温区是由于赑屃尾部的裂隙造成的。该热像图采集时间为早9点,整个雕像刚刚经历了一个夜晚的降温过程,已经与周围环境达到热平衡。该裂隙位于雕像西侧,基本不受阳光影响,因此从图5中可以看出整个热像图温度基本均匀。整个低温区沿着开口裂隙扩展,影响区域较大。从图5 中可以看出,P1、P2和P3基本位于同一水平线上,P4位于开口裂隙下方。以降温过程作为分析依据,主要是因为升温过程受阳光入射角度影响,受热不均匀。而从上午5:00之后温度曲线进入升温过程。从图6 的各个标识点时间-温度分布曲线上可以看出,降温过程中降温速率k呈现如下规律:

kP1>kP2>kP3且kP3≈kP4,P3处已经是正常部位,这说明开口裂隙的下方已经基本不受影响,整个裂隙并未向下延伸。P1附近有开口裂隙,所以散热快,降温的速率就快;P2处的降温速率比P1略小又大于P3及P4处,说明P2处也受开口裂隙的影响,但是P2处的石材要厚于P1处,所以降温速率要小于P1处,从表面来看P2到开口裂隙的距离要大于P1,因此kP1应该明显大kP2,而目前只是略大,因此推测开口裂隙在内部向东南部发展。

图6 P1、P2、P3、P4标识点降温过程时间-温度分布曲线

图7 P3、P4、P5、P6、P7标识点降温过程时间-温度分布曲线

从图5中可以看出,P8和P9基本位于同一水平线上,P4位于开口裂隙下方和P7位于同一水平线。从图7的各个标识点时间-温度分布曲线上可以看出,降温过程中降温速率k呈现如下规律:kP5≈kP6>kP3且kP3≈kP4≈kP7,P3处已经是正常部位,这说明开口裂隙的下方即P7、P4处已经基本不受影响,整个裂隙并未向下延伸。P5与P6受裂隙的影响基本相当,但是P6处的石材要厚于P5处,因此推测开口裂隙在内部向P6处发展即东南部发展。

从图5中可以看出,P8和P9基本位于同一水平线上,P4位于开口裂隙下方和P7位于同一水平线。从图8的各个标识点时间-温度分布曲线上可以看出,降温过程中降温速率k呈现如下规律:kP9>kP8>kP3且kP3≈kP4≈kP7,P3处已经是正常部位,这说明开口裂隙的下方即P7、P4处已经基本不受影响,整个裂隙并未向下延伸。P9处受裂隙的影响大于P8,因此推测开口裂隙在内部向P8处发展即东南部发展。

图8 P3、P4、P7、P8、P9标识点降温过程时间-温度分布曲线

4 结论

(1)永佑寺避暑山庄后序碑驮碑赑屃西侧不受地下毛细水影响,东侧北部下方有毛细水影响的迹象。

(2)由于热扩散的作用,内部裂纹的影响在表面会衰减;所以红外热像技术很难精确测量内部的走向及深度,只能定性地测量出裂缝在内部的走向。按照目前的数据分析驮碑赑屃西侧尾部开口裂隙在内部向东南部发展,基本不向下发展。因此该裂隙不会对碑体的稳定性造成影响。

[1]陈长文,金开诚.承德避暑山庄与外八庙[M].长春:吉林文史出版社,2010:35-36.

[2]李国华,吴立新,吴淼,等.红外热像技术及其应用的研究进展[J].红外与激光工程,2004(6):227-231.

[3]GRINZATO E,BISON P G,MARINETTI S.Monitoring of ancient buildings by the thermal method[J].Journal of Cultural Heritage,2002(3):21-29.

[4]AVDELIDIS N P,MOROPOULOU A,THEOULAKIS P.Detection of water deposits and movement in porous materials by infrared imaging[J].Infrared Physics,2003(44):183-190.

[5]苏美亮,方云,周伟强,等.千手观音凝结水的红外热成像检测技术[J].物探与化探.2013(4):295-300.

[6]汪万福,赵林毅,杨涛,等.西藏古建筑空鼓病害壁画灌浆加固效果初步检测[J].岩石力学与工程学报,2009(2):3776-3780.

[7]吴育华,刘善军.岩画病害的红外热成像检测技术初探[J].文物保护与考古科学,2010(5):12-16.