阿特拉津对斑马鱼外周红细胞微核和核异常的影响

2015-01-09余兴东

余兴东,魏 华

(沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁 沈阳 110866)

阿特拉津对斑马鱼外周红细胞微核和核异常的影响

余兴东,魏 华⋆

(沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁 沈阳 110866)

本文采用静态水质接触染毒法与微核测定法,研究4种不同浓度阿特拉津(0、0.5、5.0和10.0 mg/L)在不同暴露时间(1、3、6和9 d)对斑马鱼外周血红细胞微核与核异常的影响。结果显示,与对照组相比,阿特拉津处理组出现了较多微核、核质外凸与内凹、核固缩、核不均等缢缩等核异常现象;阿特拉津处理组的微核率和核异常率随阿特拉津暴露浓度的增加和时间的延长而逐渐上升。而丙酮对斑马鱼的微核和核异常无明显影响。上述结果说明,阿特拉津对斑马鱼具有潜在的遗传毒性,且毒性效应在一定的条件下随暴露浓度的增加和时间的延长而增强。

阿特拉津;斑马鱼;红细胞;微核;核异常

阿特拉津(At razine,At r)是我国目前广泛使用的一种除草剂,其能通过地表径流、淋溶、干/湿沉降等方式进入水体,从而对水生生态环境和人类饮用水源造成潜在的污染。近年来,因其使用量大、残留期长、环境水体中检出率高而受到使用限制。研究发现,海水中3 g/L的阿特拉津可以使桡足类动物的繁殖力降低,杀死水底节肢动物,破坏水体生态平衡[1]。阿特拉津也会影响蛙类等两栖动物的形态发育,使鱼体内重要的生理功能发生紊乱[2-3]。在鼠类中3 g/L的阿特拉津使仓鼠染色体破裂,在一定剂量下可对小鼠生殖细胞产生遗传损伤,且干扰精子的正常生成与成熟过程[4-5]。阿特拉津对人类也会产生毒性作用,用阿特拉津处理体外培养的人淋巴细胞,当阿特拉津浓度为0.001 g/L时,淋巴细胞染色体轻微受损;当阿特拉津浓度达到0.005 g/L时,染色体发生显著损伤[6]。长期接触阿特拉津会导致动物卵巢癌和乳腺癌的发生[7]。阿特拉津还会对生物体的内分泌系统产生破坏作用,引起一系列病症,甚至引发癌症。本研究以模式生物——斑马鱼为研究对象,选取阿特拉津为染毒试剂,探讨了阿特拉津对斑马鱼红细胞微核和核异常的影响,以期为水产动物的毒性研究提供参考,也为合理评价阿特拉津的安全性及合理使用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验仪器和药品

1.1.1 试验仪器 分析天平(赛多利斯科学仪器有限公司);显微镜(奥林巴斯BX53);恒温箱;载玻片。1.1.2 试验药品 阿特拉津(上海科兴生物科技有限公司);丙酮(国药集团化学试剂有限公司);甲醇(天津市富宇精细化工有限公司);Giemsa染液(中国公私合营新中化学厂)。

1.2 试验动物 斑马鱼(Danio rerio)(3±0.5 cm)购买自沈阳小津桥花鸟鱼市场,在去氯自来水中驯养5 d,水温控制在26~30℃,光照周期12 h。刚购回的鱼用20 ppm的高锰酸钾溶液浸泡消毒3 min,然后置于玻璃缸中暂养,暂养期间不投喂饲料。待斑马鱼适应环境后,选择健康无病、游动正常、大小基本一致、体重相近的个体进行试验。

1.3 试验步骤

1.3.1 染毒 采用静态水质接触染毒法对斑马鱼染毒,进行阿特拉津对斑马鱼96 h急性毒性试验,得到96 h LC50值为145.4 mg/L。为保证试验期间药物对鱼类的安全性,阿特拉津的试验质量浓度范围设在1/10的96 h LC50之内,具体质量浓度为:0、0.5、5、10 mg/L。因阿特拉津难溶于水,需丙酮助溶,设置一个对照组(0.4 ml/L丙酮)。每个质量浓度设2个平行组。

将斑马鱼随机分为5组,放入2 L的大烧杯中每个大烧杯放10尾。对照组放入鱼后正常加入曝气的自来水到1.2 L处,4个试验组分别装入阿特拉津浓度为0、0.5、5、10 mg/L的自来水溶液。另一个试验组中加入丙酮浓度为0.4 mL/L。各组试验的温度均为28℃、pH为7.5、溶解氧为5 mg/L。

1.3.2 采血制片及镜检计数 取样时从每组2个平行样中各随机抽取试验鱼2尾。先用纱布擦干鱼体表面后,断尾取少量血液,滴入干净的载玻片上,制成血涂片并晾干。甲醇固定15 min;晾干后转移到盛有体积分数为10%的Giemsa染液的染缸中,染色15 min;取出后立即用蒸馏水进行冲洗,晾干后即可用于镜检计数。

每尾鱼制片2张,用于镜检。将4组镜检结果的平均值作为最终结果。将血涂片置于油镜(10×100)下观察、计数,每张片子计数2 000个红细胞。分别记录微核和核异常细胞数,结果以千分率(‰)表示。

计算公式:Rm=Nm/Nc;Ra=Na/Nc;Rt=Rm+ Ra。其中,Nc为每张片子观察的细胞数;Nm为所观察细胞中具有微核的细胞数;Na为所观察细胞中具有核异常的细胞数(不含微核细胞数);Rm为微核细胞率;Ra为核异常细胞率;Rt为总核异常细胞率。1.4 数据分析 统计分析以SigmastatV 3.1软件采用one-way ANOVA方差分析及Tukey’s检验法,组间比较用t-test检验,各组数据以平均值±标准误表示。以P<0.05、P<0.01和P<0.001表示差异的显著性。采用EXCEL 2010软件绘制图表。

2 结果与分析

2.1 不同时间阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常的影响

2.1.1 第1天阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常的影响 根据图1可以看出,在试验第1天,不同浓度的阿特拉津对斑马鱼的核异常率影响不同。在不同浓度的5组溶液中,随着阿特拉津浓度的增加,斑马鱼的核异常率也依次递增,存在时间-剂量效应。阿特拉津处理组的斑马鱼红细胞核异常率均高于对照组,对照组核异常率最低为3.4‰,阿特拉津浓度10 mg/L核异常率最高为8.5‰。其中,较高浓度组(5 mg/L和10 mg/L)的红细胞核异常数量也较高,与对照组比较有极显著差异(P<0.01)(图中的每组数值的显著性都是与0 mg/L的对照组比较)。

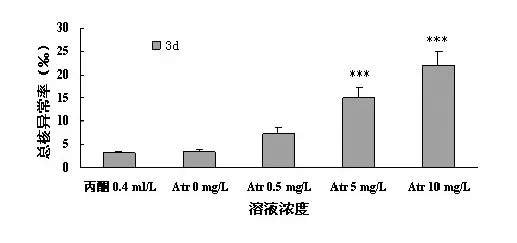

2.1.2 第3天阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常的影响 根据图2可以看出,在试验第3天,对照组的丙酮溶液与0 mg/L的阿特拉津溶液的核率最低,且相差不大,都在5‰以下,说明丙酮对斑马鱼没有什么影响。其他组(5 mg/L核异常率为13‰,10 mg/L核异常率为22‰)随着阿特拉津溶液浓度的增加细胞核的异常率也在增加,说明阿特拉津溶液浓度越高对斑马鱼的遗传毒性也越大(图中的每组数值的显著性都是与0 mg/L的对照组比较)。

2.1.3 第6天阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常的影响 根据图3可以看出,在试验第6天,不同浓度的阿特拉津对斑马鱼的核异常率影响情况也是有差异的。在不同浓度的5个试验组溶液中,斑马鱼的核异常率与试验溶液浓度成一定剂量关系。对照组核异常率最低为3.25‰,阿特拉津浓度10 mg/L核异常率最高为26.5‰,是对照组的8倍。其中,较高浓度组(5 mg/L和10 mg/L)的红细胞核异常数量也较高,可见浓度越高对斑马鱼的毒性越强(图中的每组数值的显著性都是与0 mg/L的对照组比较)。

2.1.4 第9天阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常的影响 根据图4可以看出,在试验第9天,不同浓度的阿特拉津对斑马鱼的核异常率影响情况是随着阿特拉津溶液浓度的增加细胞核异常率增加的幅度逐渐降低,但仍呈上升趋势。对照组核异常率最低为3.2‰,阿特拉津浓度10 mg/L核异常率最高为30‰,几乎是对照组的10倍。可见最高的浓度溶液细胞微核率与空白组有显著的差异性(图中的每组数值的显著性都是与0 mg/L的对照组比较)。

图1 不同浓度阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常率的影响(‰)(第1天)Fig.1 Effect o f total abnorm al nucleus rate of erythrocytes on Danio rerio by atrazine(‰)(Day 1)注:“*”代表各试验组与Al t 0 mg/L组的差异性,“*”:P<0.05,代表有显著性差异;“**”:P<0.01,代表差异显著;“***”:P<0.001,代表差异极显著。下图同。

图2 不同浓度阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常率的影响(‰)(第3天)Fig.2 Effect of total abnormal nucleus rate of erythrocytes on Danio rerio by atrazine(‰)(Day 3)

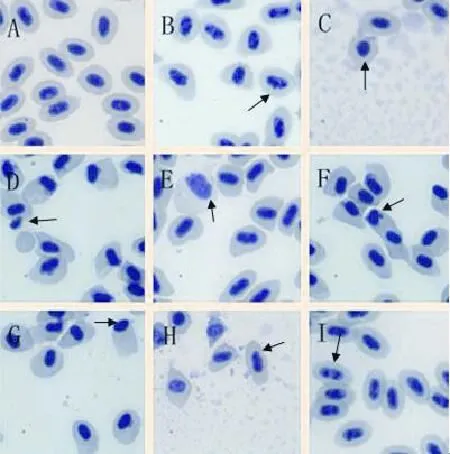

2.2 阿特拉津对斑马鱼红细胞形态的影响 由图5可见,阿特拉津对斑马鱼红细胞的不同影响,分别出现微核和各种核异常的形态。图5.A是正常状态下的斑马鱼红细胞形态图,细胞多呈现椭圆状,细胞核位于胞质正中心,主核多数呈卵圆形,少数呈圆形。核外凸(图5.B)是细胞核向外凸起。核质固缩(图5.C)是细胞核形态改变从椭圆形变成近似圆形,并缩小。无核膜(图5.D)是细胞核没有核膜。核碎裂(图5.D)是细胞核在胞质中碎裂,呈现分散状态。图5.F是正常细胞核旁边有1个或多个比正常细胞核小的核,称为微核。核位异常(图5.G)是细胞核不在细胞的正中间而偏向于细胞边缘。核内凹(图5.H)是细胞核向内凹陷。不均等缢裂(图5.I)是细胞核分裂时大小不均等。

图3 不同浓度阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常率的影响(‰)(第6天)Fig.3 Effect of total abnorm al nucleus rate o f erythrocytes on Danio rerio by atrazine(‰)(Day 6)

图4 不同浓度阿特拉津对斑马鱼红细胞总核异常率的影响(‰)(第9天)Fig.4 Effect of total abnormal nucleus rate of erythrocytes on Danio rerio by atrazine(‰)(Day 9)

3 讨论与结论

3.1 讨论 微核是生物在环境中受到辐射或其他诱变因子作用时,细胞间期细胞核受到损伤而产生的小核。微核来源于染色体断裂的片段或整条染色体(组),其形成机理一般认为是具有遗传毒性的物质作用于染色体,导致染色体断裂,或作用于纺锤体,导致纺锤体功能不全;在细胞分裂时,断片或整条染色体(组)移动滞后,从而形成大小不同的微核[8-9]。普遍认为,小微核是由染色体断裂剂打断染色体产生的无着丝粒片段形成的;大微核是由纺锤体毒剂打断纺锤丝,造成一条或一组染色体滞后而形成的[10]。在本次试验中既观察到了小微核,又观察到了大微核,还有核质分裂、核质固缩。可见,阿特拉津具有染色体断裂剂和纺锤体毒剂的双重作用。

关于微核形成的其他学说,我国学者薛开先等[11]采用放射自显影、间期细胞及各周期微核定量分析等手段,第一次提出了间期细胞可以以核芽突方式形成微核的学说。楼允东等认为主核外突形成微核是可能的,后来,钱晓薇[12]也验证了这一现象。本试验中,从阿特拉津对斑马鱼外周血红细胞微核和总核异常影响的时间效应来看,各质量浓度条件下的红细胞微核率和总核异常率均随着阿特拉津作用时间的延长而逐渐升高。出现这种现象的原因可能与阿特拉津在鱼体中富集量的变化有关。孟顺龙等[13]发现阿特拉津在鱼体肝脏、肾脏和肌肉中的富集量是随着暴露时间的延长而逐渐升高的;且微核率及总核异常率与阿特拉津在鱼体中的富集量有很好的正相关性。本试验结果与其一致。

本试验发现,在不同试验组中丙酮组和0 mg/L的阿特拉津对斑马鱼红细胞的总核异常率几乎没有差异性。可见本试验中阿特拉津助溶剂丙酮溶液对斑马鱼的遗传毒性没有影响。本试验中,第9天0.5 mg/L的阿特拉津溶液细胞核异常率是14‰,5 mg/L的阿特拉津溶液核异常率为25.3‰,10 mg/ L的阿特拉津溶液的细胞微核率为30‰。可见,阿特拉津的浓度与其对外周红细胞核异常率之间存在剂量依赖效应,即外周血红细胞微核率随着染毒浓度的增加而上升,这说明污染物质量浓度越高,遗传损伤越强。

且在本试验中,同一浓度阿特拉津作用时间越长,斑马鱼的总核异常率就越高。如10 mg/L的溶液第1天微核率为8.5‰,第3天微核率为22‰,几乎是前一次观察结果的3倍,第6天观察的微核率为26.5‰,是前次观察结果的1.2倍多,第9天的时候微核率为30‰,是前一次观察的1.1倍多。以上研究结果均说明阿特拉津对斑马鱼能够产生较强的遗传性损伤,且损伤程度随染毒质量浓度的增加或污染胁迫时间的增加而增强。

A:正常红细胞,B:核外凸,C:核质固缩,D:无核膜,E:核裂碎,F:微核,G:核位异常,H:核内凹,I:不均等缢裂图5 阿特拉津所致斑马鱼红细胞微核和核异常示意图(100×油镜)Fig.5 Micronucleus and nuclear anomalies in erythocytes of Danio rerio induced by atrazine

3.2 结论

3.2.1 空白对照组(0 mg/L阿特拉津)斑马鱼的外周血红细胞总核异常率比较低,且在不同作用时间下的差异都不显著,表明用该方法评价污染物对机体细胞的遗传损伤情况是可行的。

3.2.2 阿特拉津对斑马鱼外周血红细胞总核异常率有一定影响,并在一定条件下存在剂量-效应和时间-效应关系,表明除草剂阿特拉津对斑马鱼具有潜在的致突变作用,能对斑马鱼产生较强的遗传损伤,且损伤程度随阿特拉津染毒质量浓度的增加或污染胁迫时间的延长而增强。

[1]Hincapie M,Maldonado MI,Ol ler I,et al.Solar photocataly ticde gradation and detoxi f ication of EU priority substances[J].Catalysis Today,2005,101:203-210.

[2]Freeman JL, Rayburn LA. Developmental impact ofat razine onmetamorphig Xenopus Laevis as revealed by nuclear analysis andmorphology [J].Environ Toxicol Chem,2004,(24)7:1648-1653.

[3]Prasad TAV,Ti lapia DC.Atrazine toxicity on hydromineral balance of f ish,Ti lapia mossambius[J]. EcotoxicolEnviron Saf ty, 1994, 28: 313-316.

[4]金焕荣,段志文,张越,等.阿特拉津的遗传毒性研究[J].工业卫生与职业病,1999,25(6):341-343.

[5]Hayes TB,Col lins A,LeeM,et al.Hermaphroditic, demascul inized f rogs af ter exposure to the herbicide,at razine,at low ecological ly relevant doses[J].Proc Nat.l Acad Sci USA,2002,99:5476-5480.

[6]刘营,孔繁翔,杨积晴.生物降解阿特拉津的研究进展[J].上海环境科学,2000,15(7):41-45.

[7]Mandelbaum RT,Al lan DL,Wacket t LP.Isolation and characterization of a pesudomonas sp: thatm ineral izes the s-t riazine herbicide at razine[J]. Appl Environ Microbio, 1995,161(4):1451-1457.

[8]Fernandez ML,Haridon J,Gauthier L. Amphibian micronucleus test(s):a simple and rel iable method for evaluating in vivo genotoxic ef fects of f reshwater pol lutants and radiations. Initial assessment[J]. Mutat Res, 1993,292(1):83-99.

[9]Zavala-Aguirre JL,Torres-Bugarin O,Zamora-Perez AL. Aquatic ecotoxicology approaches in Western Mexico[J]. J Environ Sci Heal th A: Tox Hazard Subst Environ Eng, 2007, 42 (10):1503-1511.

[10]朱毅,胡小玲.重金属对鱼类毒性效应研究进展[J].水产养殖,1998,11:22-23.

[11]薛开先,季国芳,孙玉洁,等.微核形成与细胞周期关系的初步研究[J].遗传学报,1986,13(5):397-402.

[12]钱晓薇.乙酸铜对黄鳝红细胞微核及核异常的影响[J].江西科学,2004,22(5):331-333.

[13]孟顺龙,胡庚东,瞿建宏,等.鲫鱼对除草剂阿特拉津的生物富集效应研究[J].农业环境科学学报,2009,28(6):1313-1818.

Effectof Atrazine on Micronucleiand Nuclear Anomalies in PeripheralBlood Erythrocytes of Danio rerio

Yu Xingdong,Wei Hua*

(Animal Science and Veterinary Medical Col lege,Shenyang Agricul tural University,Liaoning Shenyang 110866)

In this study,the toxic ef fects of at razine were investigated by detecting micronuclei and nuclear anomalies in peripheral red blood cel ls of Danio rerio.Four at razine levels(0、0.5、5.0 and 10.0 mg/L)were chosen for gradient.The peripheral red blood cel ls of Danio rerio were sampled on 1、3、6 and 9 days respectively.The resul ts showed that there were more micronuclei and some kinds of nuclear anomal ies af ter exposure to four levels of at razine than that of the cont rol groups,including micronucleus,nucleus endo-vacuole,enucleated cel l,karyopyknosis and unequal nuclear division.The resul ts showed that atrazine had a potential genetic toxicity on Danio rerio.In general,the genotoxic ef fects of at razine increased with the increasing level of exposure concent rations or dutaion under certain exposure conditions.

Atrazine;Danio rerio;Erythrocyte;Micronucleus;Nuclear abnormal ies

X592

1672-9692(2015)07-0015-06

2015-05-20

余兴东(1989-),男,本科,专业为水产养殖学。

魏华(1980-),女,讲师,博士在读,研究方向为水产动物生物化学与分子生物学。

沈阳农业大学教师科研基金(20131012)