国内首个虚拟现实艺术专业方向的四年摸索

——专访南京艺术学院传媒学院副院长盛瑨

2015-01-09刘胜男邹轶凡

本刊记者|刘胜男 实习记者|邹轶凡

国内首个虚拟现实艺术专业方向的四年摸索

——专访南京艺术学院传媒学院副院长盛瑨

本刊记者|刘胜男 实习记者|邹轶凡

随着虚拟现实(VR)市场的火热,虚拟现实游戏、视频、图像等产品背后的创作者越发令人好奇:是有着怎样学科背景的人才能进行虚拟现实创作?中国的虚拟现实教育发展到了哪一步?

本期,《中国传媒科技》专访南京艺术学院传媒学院副院长、中国虚拟现实艺术研究中心副秘书长、江苏省级虚拟现实艺术实践教育中心主任盛副教授,共同探讨虚拟现实专业教育的现状、未来以及虚拟现实技术在传媒的应用。

盛:南京艺术学院传媒学院副院长、中国虚拟现实艺术研究中心副秘书长

《中国传媒科技》:近两年,国内有几所传媒院校陆续开设了VR相关课程,请分享下您开办VR专业的经历,以及与其他高校不同之处。

盛:南京艺术学院是全国第一所把虚拟现实艺术作为一个专业方向开展教学的院校,该专业方向设在传媒学院数字媒体艺术系之下,开设于四年前,今年第一届30名学生毕业。这些毕业生就业情况都比较好,主要去向是学校任教和水晶石科技等类似的数字科技公司。南京类似水晶石这样的数字科技公司中,大部分都是我们学校培养的人才。

虚拟现实艺术专业方向的前身叫建筑动画方向,2005年我们开设了建筑动画专业方向,在当时也是全国高校首创,设置在动画系的专业方向中。在10年前,国内只有水晶石旗下的水晶石技术培训学院开设建筑动画相关课程,主要是为本公司培养人才,这不足以填补市场上对建筑动画人才的需求。

我原来的专业是学环艺设计,80年代做环艺的时候,电脑还没有普及,大家都是手绘,当时就想如果能把这些手绘作品用计算机生成,既节省时间,也能增强视觉效果。90年代初,刚接触计算机的时候,我记得做效果图很慢,效果也差。到了2005年开设建筑动画专业方向的时候,做效果图已经很快,但是渲染成动画还是很慢,这个专业方向对设备要求很高。随着3D技术的升级和新技术不断出现,比如交互技术、增强现实技术等,我们在使用新技术上也做了不少艺术创新。到了2010年上海世博会,不少国家在运用虚拟现实技术呈现出梦幻多彩的视觉效果,触使我们把建筑动画方向往虚拟现实方向发展。

毕竟建筑动画方向相对比较狭窄,将其改为虚拟现实艺术之后,纳入数字媒体艺术系当中,发展面更为广阔。南艺的数字媒体艺术系跟全国其他高校同类专业不太一样,下设互动媒体艺术、游戏艺术和虚拟现实艺术三个专业方向,我们认为这种安排是更加专业性和合理性。

而在国家教育部目前的学科划分中,动画被分到戏剧与影视学里,而数字媒体艺术在设计学之下,按照这种来分的话,动画和数字媒体是跨学科的。不过,教育部把这两个学科暂时放到一起,成立了 “动画、数字媒体专业教学指导委员会”,随着数字媒体专业的发展这个问题应该会有所调整。

目前,虚拟现实艺术现在还没有上升到二级学科的概念,包括游戏艺术也没有被国家纳入到学科教育当中。

2012年,由三十多所高校联合成立了“中国VR艺术研究中心”,北京电影学院副校长孙立军担任主任,我为副秘书长。“VR艺术研究中心”整合各方智慧,建立以科技文化为内核的艺术价值标准和参照体系,组建围绕VR艺术发展为核心的权威交流和中西对话平台。随着这几年的发展,能明显感觉到虚拟现实的应用和社会需求越来越强烈,涉及面越来越广。

《中国传媒科技》:请具体介绍下虚拟现实艺术专业的课程设计、师资及教学方法等方面的情况。

盛:虚拟现实主要分为“虚拟现实技术”和“虚拟现实艺术”两部分,最早涉及虚拟现实的院校中,做得比较好的应该是北京航空航天大学和我们南京艺术学院。北航作为工科类院校,讲究的是虚拟现实技术在航天科技上的合理性,而南艺则聚焦利用现有的技术条件去实现艺术的创造,追求艺术性和视觉效果。所以,南艺定位在虚拟现实艺术专业方向。

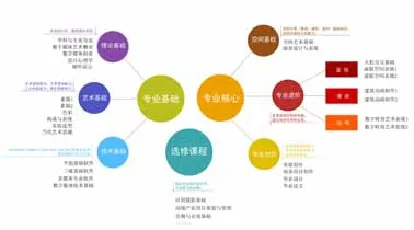

在虚拟现实艺术专业方向设立之初,我们即从无到有的建立起了完整的课程体系,每年进入虚拟现实艺术方向的学生在30个人左右,是整个数字媒体系三个专业方向70人中最多的一个。我们的课程是在摸索中不断改进。大二分专业以后,就进入独立的虚拟现实艺术专业课程群,主要讲解空间基础,包括空间艺术基础和场景设计表现;大三则开始进一步学习虚拟呈现、虚拟漫游等技术,在掌握顺应媒介发展潮流新技术的同时,还要掌握数字特效的表现技能。大三第二学期,学生们开始着手进行创作。在创作中,我们也分为实验创作和商业项目创作两个大类。商业项目创作跟实用性有关,因为要考虑到学生就业;实验创作就是走艺术创作这条路,也就是个人观念的艺术表现。今年的学生毕业设计中就有很多不错的作品。

虚拟现实都是运用计算机制作出来,一种是创造性的三维虚拟建模;另一种是把现实中某一事物进行复原,比如我们正在进行的江苏省文化厅项目“南京——一座城市的变迁”,用虚拟现实的方法再现和复原南京两千多年的城市变迁,并将此项目融入到课程中去。

授课老师基本都是学环境艺术设计和动画出身的,这个专业要求学生对建筑环境、建筑空间非常熟悉,而且也兼具三D技术。虚拟现实艺术(VR)专业创办的四年中,我们的师资和课程都在不断调整,力求更加合理化,今年的课程已经是我们整改的第四版。

2015毕业作品《行》;作者:吴环荣、杨佳、周静;指导老师:盛、周剑、徐倩。作品创意来源于《易经》中的“乾为马”这句话。自古以来马就在中华文化中地位极高,马的形象与意象总是与饱满的情感、张扬的性格、高昂的精神相连。《行》这个作品主要是以马为载体,将一些纹样包裹投影在1∶1等大马的雕塑模型上,并让其根据马的身体结构做一些动态的变化效果。在马的模型制作方面上,我们做了一些调整与提炼概括(以钢材抽象概括马的四肢结构,并在其身上做一些肌理效果)。

2015毕业作品《GOLEM——太空生物展》;作者:曹雨,陈晋超,陈正洋,张智根;指导老师:盛、周剑、徐倩。作品创意来源于人们对于宇宙深处是否存在其他生命的好奇。构建了虚拟的太空生物形态,通过使用增强现实技术和三维建模动画,全方位立体化的展示了我们幻想中的太空生物。通过这次《GOLEM——太空生物展》以“标本”加复原展示动画的形式,使这些本来只存在我们想象中的生物可以直观生动的的展现在我们面前。

在美国和加拿大,虚拟现实技术发展更前沿,主要被用到电影特效上。他们有一个先机条件,就是软件是他们自己开发设计,这是目前我们还做不到的,我们只能用现有的软件技术来做应用。比如他们为了拍摄《阿凡达》,设计了十几款专门的特效软件,这就是他们厉害的地方。VR技术方面,希望工科院校能越做越好。而如何通过现有的技术,与学生一起将视觉审美做到极致则是我们的追求。

《中国传媒科技》:艺术应该是有思想的。媒体创意及新媒体思维方面的培养,有哪些做法?

盛:近几年,我们一直把中国当代艺术的发展和我们专业的发展紧密结合在一起,比如我们的学生在大二时必修“当代艺术思潮”的课程,在大二上学期必修“数字媒体创意”。在课程中,我们会带领学生参加一些媒体创意的活动,让他们深入当代艺术的各种展览当中。比如我们会去上海或北京的一些当代艺术馆与艺术大师“对话”,在参观完后会让学生挑选一个自己喜欢的作品及艺术家,分析其作品、阐述自己的观点,然后将自己置换为喜欢的艺术家,用自己的思维方式创造一个艺术作品,并与艺术家的作品进行比较。当代艺术最关键之处就在于如何进行某种概念思维的表现,一些艺术家都是围绕自己的某种观念进行创作,他们的思维方式会对学生有所启发。对于学生来说,这就是一种潜移默化地创意思维训练。不单是本科生,研究生也有这种训练。

另外,学生到了大三还有一个“1+X”课题训练。其中,“1”指的就是自己,“X”是合作伙伴。不同专业学生形成工作小组,由不同专业课的老师带队,以一种跨界方式,去创作不同观念的作品。每个小组利用45天时间创作,然后展览。这种训练方式有利于培养学生换位思考的意识,学会跨界合作,也为他们到大四时的毕业设计做一个铺垫。

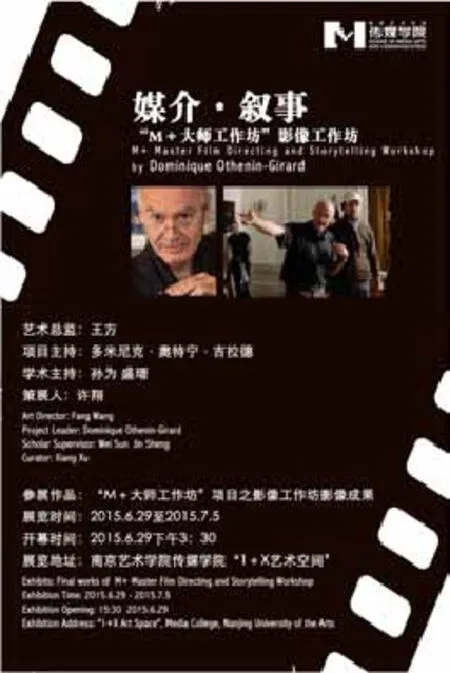

我们也经常会和国内外大师级的教授、学者做“大师工作坊”,比如今年上半年请瑞士著名导演多米尼克在传媒学院做了一个为期两周的活动。不同专业的学生们组成各个工作小组,按照多米尼克导演布置的主题进行策划、讨论、反复修改,最终去执行拍摄一部纪录型的作品。

虚拟现实艺术专业方向课程体系

《中国传媒科技》:您认为当前国内VR技术与艺术的发展节奏是同步的吗?

盛:VR技术的发展是非常快的,会越来越成熟,今后应该会是一个智能交互社会。但是技术呈现的内容相对发展缓慢,目前缺少VR内容,也没有形成一个行业,就像有一台电视机,但没有播放的节目。

现在社会上只是很少的一部分公司兼顾做内容,而大部分从业者因为没有接受过足够的专业训练,有一些局限性,艺术性也不够,真正能做好VR内容的人才是非常缺少的,这跟社会教育没有跟上有关系。

南艺在VR方面的发展比较成熟,各学科专业分类健全,跨学科支撑力度大。许多兄弟院校过来交流后,也认为我们的教学模式设置是比较合理的,我们希望接下来能够将这种VR教育模式推广到全国。

在此我也建议教育部要对数字媒体艺术有一个新的认识,重新审定、更新现有的教育体制。如果不从教育体制上对数字媒体艺术、虚拟现实技术有个清晰的认识,将直接影响到招生工作。另外,各个学校在设定数字媒体科系的时候,要对科系下面的专业方向有一个新的认识,要跟着社会的发展需求走,在课程设置上也需考虑扬长避短。

《中国传媒科技》:贵校在VR教育中遇到的最困难的问题是什么?

盛:最重要的问题是实验项目资金短缺,学校里面空间太小,实验室太少。理想的教学是配备若干个大型的实验空间,让学生在实验室中成长。目前南艺仅有一个国家级的数字媒体艺术实验教学示范中心和一个省级的虚拟现实艺术教育实践中心。另外,我们非常希望能将“虚拟演播室”的概念应用在教学上,将整个教学场景建模,现场定位录制,合成实时播放。

带学生到南京798尤伦斯当代艺术中心考察

14级数字媒体艺术及虚拟现实艺术研究生与大师对话实验作品展

作品《周期》通过虚拟影像和纪实影像反映女性的现实问题,作品中云朵的虚拟影像预示着天气的变化,也代表着人的情绪或者生理周期的变化。以此暗喻女性娇弱的形象以及在生活社会中常常不被重视。 用丰富动人的采访内容,使观众更直接迅速的进入状态。使用类似的问题来采访大量女性,具有普遍意义。使观众真实正面的体现了女性角色,作品通过两部短片带领观者思考女性的地位,女性本身是否被物化,更关注女性角色对社会人类的不可或缺性。同时唤醒女性自我发掘,自我提升的意识。

《中国传媒科技》:在您看来需要VR人才的行业有哪些?人才缺口有多大?

盛:VR技术以后会渗透到各行各业,现在人才缺口是很大的。比如在农业领域,多年来我们对农业科技投入很大,但对于农业作物的生长变化过程到底是怎样的?利用虚拟现实,就可以将这一过程立体化呈现,可以直观地“检验”大投入是否有实际作用。VR可以把万事万物视觉化呈现。另外还可以用于煤矿地下资源谱系图,军事上的电子信息战,国防概念的宣传和普及等等。《易经》上讲“相由心生”,我们中国的文字实际上是最早通过图像来表达,然后演化成象形文字,之后越来越逻辑化,变成现在的文字。现在我们要把文字还原成图像,实际上虚拟现实做的就是这个事。从各行各业的广泛应用可以看出人才的需求量。

《M+大师工作坊系列》第一期——多米尼克影像实验工作坊,工作坊主要焦点放在用影像刺激学生体验可控的影像表达,同时探索这种实验的自由创作方式;目的是寻找发展个人化的影像语言和多变的情绪场域风格,并通过影像实验进行视觉化的影像本体语言传达。

《中国传媒科技》:VR与媒体的结合以及传媒应用场景会有哪些?

盛:VR与媒体结合在传媒渠道上应用太多了。最常见的,比如电视媒体上体育频道、军事频道和春晚中,都会用到的“虚拟演播室”,这也是目前最典型的应用。

现在几乎所有平面媒体上都可以作为解读符号,通过各种设备扫描读出背后的图形图像内容。那么,这个图形图像就可以采用虚拟现实技术来实现,呈现的就是立体全景。而将来,不仅仅是二维码,可能整个页面都是解读符号,每个字、每个标点符号,甚至颜色,都成为解读符号,那时,静态媒体就变成了动态媒体,VR技术就可以直接嵌入其中。翻阅报纸,就能直接实现观看视频、动态图像、打游戏等功能。等到技术革新之后,媒体更需要内容,而VR技术就是用来做这些特殊内容的关键,这个前景太广阔了。

《中国传媒科技》:媒体运用VR技术做新闻报道可能存在哪些问题及风险?

盛:用各种媒介式终端做新闻报道都会有风险,而VR技术只是呈现内容的一个手段,一种方式。VR技术本身不存在风险,问题在于在什么样的终端上应用和应用者的意图。

《中国传媒科技》:请您预测,未来,VR会取代智能手机吗?

盛:当全媒介时代来临,VR仍将只是一种技术语言,它无法跟设备等同。手机将来可能会被其他更多的媒介所取代,甚至以后完全不需要设备来实现今天智能手机的功能,而VR技术和内容则会越来越重要。