西藏伦坡拉盆地北缘中深层古近系牛堡组油气成藏分析

2015-01-04李智武肖秋苟王兴建王晨霞

孙 玮,李智武,肖秋苟,王兴建,王晨霞

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059;2.中国石化勘探南方分公司,成都610041)

早在20世纪50年代,对青藏地区就开展了油气地质调查工作。1986年,《地球科学》刊登了西藏油气地质研究论文专辑,是当时对青藏油气地质的阶段性总结和较前缘的认识。自1991年以来,对青藏地区开展进一步的油气资源评价工作,取得了多项成果[1-4]。这些研究在不同程度上分析了伦坡拉盆地的油气地质条件,基本肯定了伦坡拉盆地发育有较好的生油岩,具有一定的油气勘探潜力,为该盆地目标评价的研究奠定了基础,且经过多年钻探取得了一些成果。盆地浅层虽然油气显示丰富,但多为油气被破坏而形成的次生油苗,浅层封盖条件差,不易形成大规模的油藏。

1993年伦坡拉盆地北缘罗玛迪库构造所钻的ZH1井在中深层牛堡组中有原油产出,且为正常陆相原油,说明伦坡拉中深层油气具有一定的勘探前景,但对其成藏规律仍缺乏深入的研究。本文通过对成藏地质条件加以分析,结合青藏高原新构造运动下成山、成盆和成藏动力学的研究思路对伦坡拉盆地油气成藏的过程进行分析,研究成果对未来该区中深层牛堡组油气勘探具有一定的参考价值。

1 油气地质条件

伦坡拉盆地位于青藏高原中部,呈近东西向狭长展布,是在燕山期褶皱基底上发育的新生代陆相具有扭张性质的断陷盆地,面积约3 600km2(图1)[4]。该盆地自东向西由走向近南北向的断层分割为爬错、江家错和蒋日阿错3个次级拗陷。

图1 西藏伦坡拉盆地构造区划图Fig.1 Map of tectonic division in the Lunpola Basin of Tibet

早期受班公湖-怒江深大断裂带构造活动的影响,主要发生走滑-拉张断陷构造活动。中新世以来,由于南北方向挤压,在盆地南北缘发生逆冲推覆,盆地整体抬升剥蚀。盆地内新生代地层厚度约3~5km,仅发育古近系和第四系,在盆地中东部发育较全,整体缺失新近系。古近系底部为始新统牛堡组,自下而上发育粒度由粗→细→粗、颜色由红→黑→红的碎屑岩夹泥灰岩沉积,厚度>2.5km;上部发育渐新统丁青湖组,主要是一套由细到粗、由黑到稍红的碎屑岩夹泥灰岩沉积组合,厚度>1km。烃源层主要发育在牛堡组第二、第三段的暗色泥质岩,主要储集层则是牛堡组第二、第三段的砂岩。

1.1 烃源岩

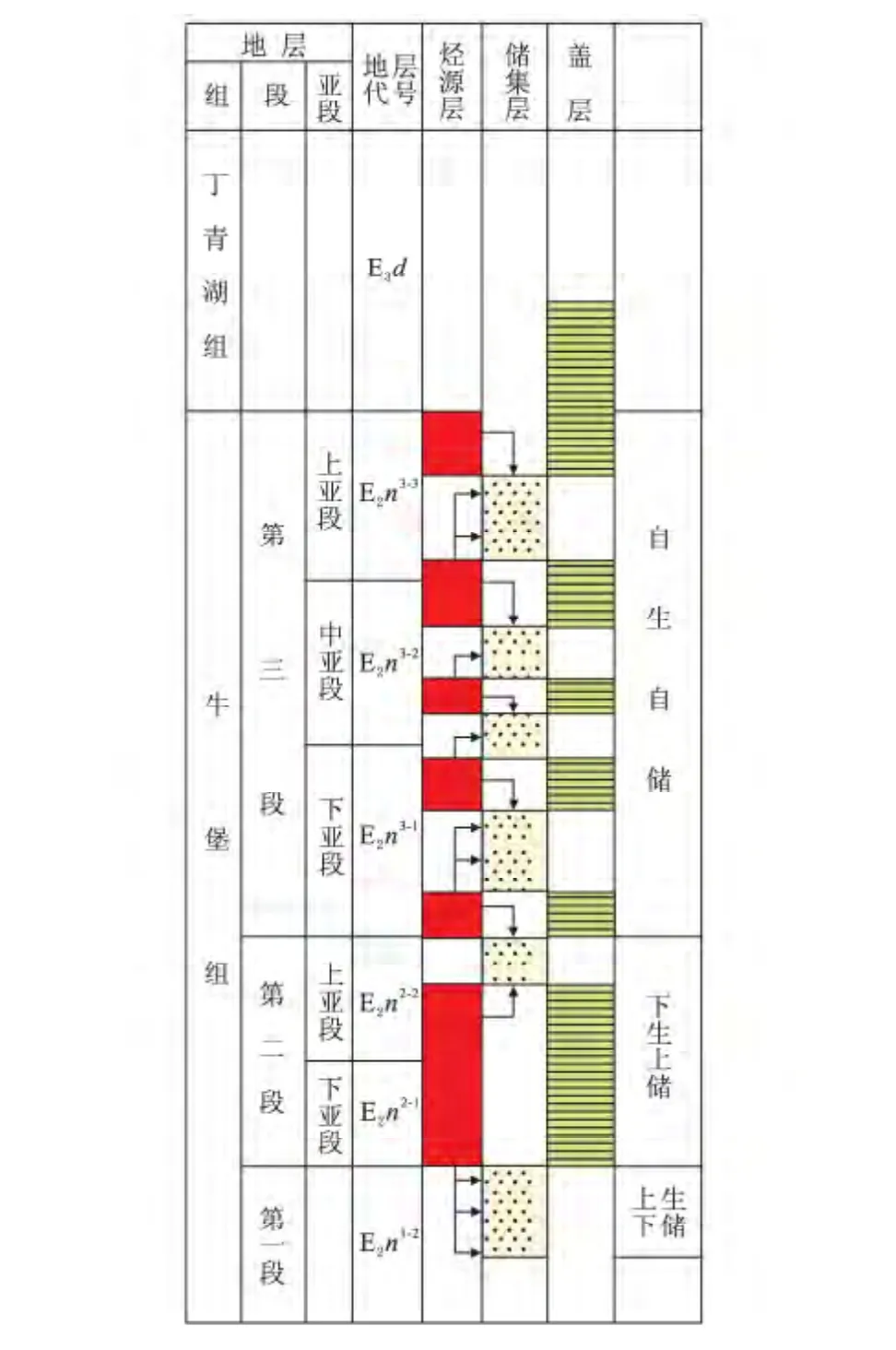

伦坡拉盆地浅层及中深层都有油苗和原油产出,因此陆相烃源是存在的。据研究,伦坡拉盆地主要发育古近系牛堡组烃源层系,主力烃源岩为牛二段及牛三段下亚段,牛三段上亚段也有一定的生烃能力(图2)[5,6]。XL4井原地系统牛二段暗色泥岩有机碳质量分数(wTOC)平均可达0.73%;XL8井原地系统牛二段灰色泥岩的有机碳质量分数平均达0.77%,最大达1.1%,均达到生油岩的标准。这几套烃源岩以半深湖—深湖相的泥页岩为主,部分浅湖相的泥质岩、泥灰岩也具有较好的生烃条件,主要分布在中央拗陷带。

图2 伦坡拉盆地生储盖关系图Fig.2 Relationship of source,reservoir and cover in the Lunpola Basin

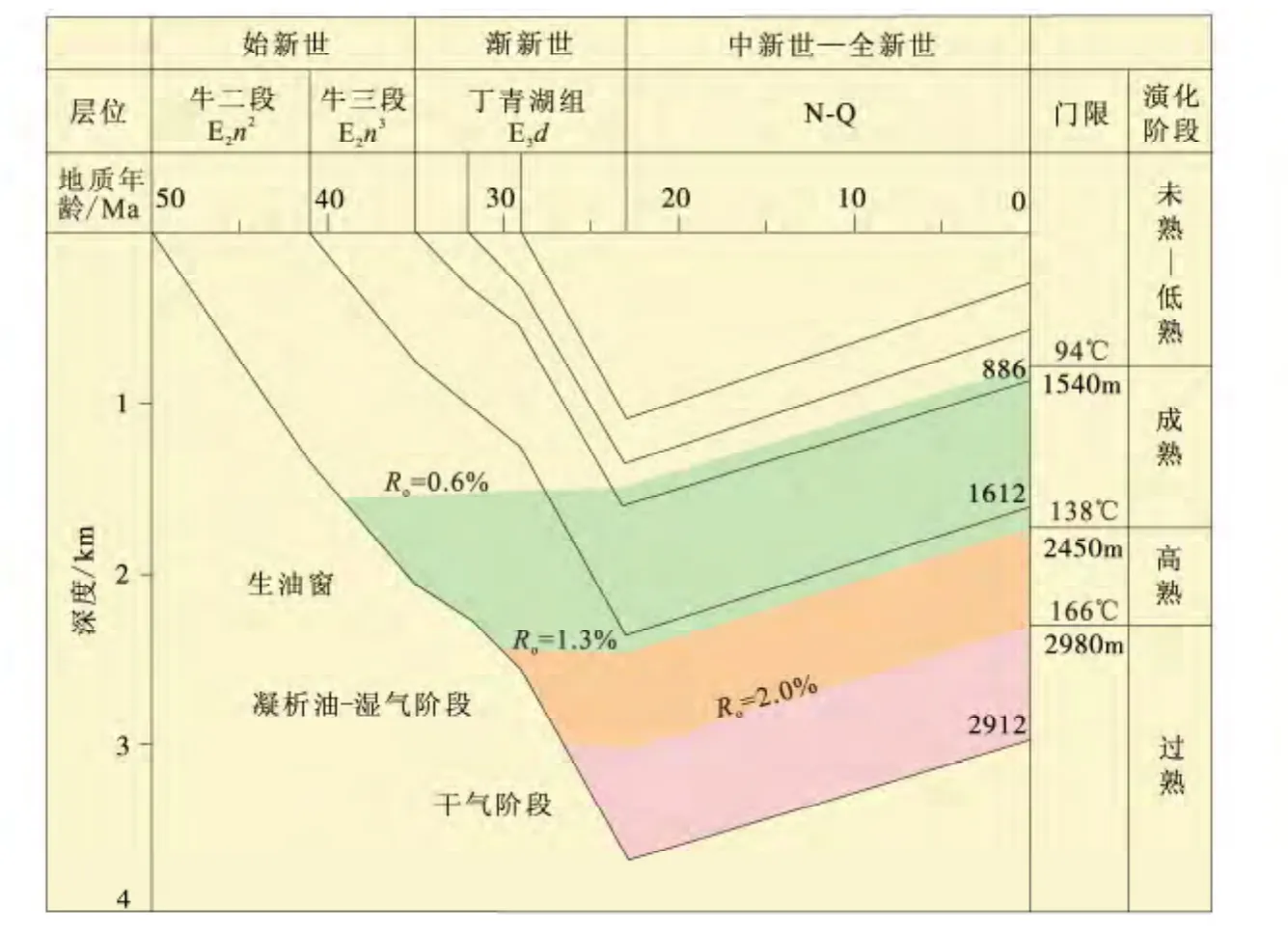

据前人研究[3],在江加错和爬错凹陷内主力烃源岩牛二段向北向南逐渐减薄,烃源岩的厚度约为200~800m,平均约为500m。由于逆冲推覆作用的破坏,造山带烃源岩的资料较少,但按盆地内向造山带沉积厚度变化向北至造山带具有增厚的趋势来看,古生烃中心应位于现今的造山带与盆地结合的部位。但在蒋日阿错凹陷,由于它的沉积中心位于西南部,因此主要受南部的构造控制。该套烃源岩厚度很大,最厚可达1.2km。综合上述资料,烃源岩累计厚度最大达1.2km,平均厚度0.8~1km,整体充注能力强,能提供充足油气。据ZH1井资料,丁青湖组第一段中下部生油岩现今埋深836m处Ro达0.6%,为成熟生油岩。从压实曲线分析,该区的丁青湖组被剥蚀厚度约为700m。ZH1井生油岩转化率随深度演化曲线分析[6],丁青湖组未沉积时,牛二段顶埋深781m(Ro=0.56%±),牛二段上亚段底埋深1 114m,即使考虑恢复压实量,牛二段烃源岩也达到成熟。ZH1井北侧该烃源层推测埋深更深,已进入生油窗阶段向外排烃。丁青湖组第一段沉积时(牛二顶埋深886m,Ro=0.60%±),北部烃源层基本上都开始向外排烃。丁青湖组沉积末期,整个盆地牛二段的烃源层处于高成熟阶段-过成 熟 阶 段(埋 深 >1 677m,Ro=1.3% ~2.0%),牛三段下亚段的烃源层也达到了成熟。

1.2 储集层

伦坡拉盆地的储集层主要是牛二、牛三段,由于该沉积期盆地周缘已逐渐隆升,因此构造对于储集层的沉积有着重要影响,同时也控制了储层的发育地区。在南部隆起带和北部推覆构造带,由于靠近物源,加之水动力较强,因此粒度较粗,砾岩-粗砂岩类相对较发育。向盆地中央由于湖水变深,水动力减弱,逐渐变细,过渡为砂岩、粉砂岩[7-9]。靠近湖盆边缘斜坡带,由于古地形和古水流的影响,发育冲积扇和扇三角洲平原亚相的粗碎屑岩以及扇三角洲前缘亚相和滨浅湖相的细碎屑岩,分布面积大,岩性较稳定,是较好的储集层发育区。特别是其中的扇三角洲平原相和水下分流河道相物性较好[9],主要包括北部罗玛迪库、红星梁和南部的长山地区,构造和沉积都很稳定,储集层发育也很稳定。

伦坡拉盆地的储集层主要分为孔隙性储集层和裂缝性储集层两大类[8,9]。纵向上主要分布在牛一段、牛二上亚段、牛三段。冲积扇和扇三角洲平原亚相储层物性条件较好,一般为中孔中渗,部分为高孔高渗;扇三角洲前缘至滨湖相的储层物性稍差,一般为中孔低渗。储层孔隙度一般为5%~15%,压实作用强烈[10]。其中牛二段储层平均厚度达122.3m,孔隙度为13.07%[11]。

1.3 盖层

伦坡拉盆地直接盖层为牛堡组内部的泥页岩,间接盖层为丁青湖组砂泥岩。已有的钻井表明,牛堡组泥页岩发育且致密;丁青湖组泥页岩发育,由于压实作用较牛堡组弱,较不致密,但厚度较大,起到压力封盖的作用。牛堡组总厚度大,单层厚度也较大。如西伦2井牛堡组泥页岩厚度达1 748m,西伦8井泥质岩总厚度达1 360m,单层最厚达76m等。这两套地层都是全区都存在,因此,封盖条件较好[12]。

据钻井岩样分析,牛三段泥页岩的平均突破压力为11.02MPa,孔喉半径平均为5.8nm,属中等-好的封闭条件。丁青湖组第一段样品分析也属于中等封闭性[2]。因此研究区具有较好的直接与间接封闭盖层条件。

除此之外,据探井地层水资料可知,在深度>1.7km的地层水矿化度(质量分数)>20‰,反映一种封闭性的水文地质环境,因此盆地内中深层具有好的保存条件。

1.4 圈闭

通过研究表明,由于研究区形成演化多受断裂发育的控制,因此圈闭多与断层相关,在圈闭形态上多表现为断块、断背斜及断鼻构造。统计表明,研究区7套构造层位圈闭数量多达110个,其中断层相关的圈闭比例可达92%。断块圈闭数量最多,占各层总圈闭数的一半;断背斜次之,共27个;断鼻20个;背斜及穹窿数量最少,仅9个,占总量的8%。这也间接说明了该区后期构造作用较强,对圈闭改造较大。图3为研究区北缘过井构造解释剖面,从图中可看出,受逆冲作用,盆地内的地层往北东方向抬高,在一系列的冲断层的下盘,形成断层相关褶皱,主要为断背斜。这种构造受断层控制作用明显,如XL4井和ZH1井,造成浅部构造与深层构造不一致,浅层破坏严重,断层作用明显,但中深层断层作用减弱,以褶皱为主,圈闭较完整。

1.5 输导体系

伦坡拉地区最重要的输导体系是厚层砂和断层,特别是正断层沟通了烃源至储层之间的通道,加上牛堡组内部高孔渗砂岩层,一方面自身油气通过高渗砂岩向构造高部位运移,同时,在途经断层时沿断层向上覆层位运移,形成一种立体的运移方式。加之盆地内断层一般少有“通天”,一般发育于牛堡组内部,因此,并不会使油气进一步逸散至地表。

1.6 生储盖组合

伦坡拉盆地主要发育3种生储盖组合样式(图2)。

图3 伦坡拉盆地北缘构造解释剖面Fig.3 Structural interpretation seismic profile on the north margin of the Lunpola Basin图中星号表示产油位置

a.上生下储型,发育于牛一段,主要是构造高部位牛一段与构造低部位牛二段烃源岩之间,油气以侧向运移进入成藏,如牛堡背斜牛一段中含油显示。

b.自生自储型,发育于牛二、牛三下亚段,主要是接受本层内烃源岩就近富集成藏,如罗玛迪库牛三下亚段油藏主要是这种类型。这种成藏目前由于埋藏较深,发现较少,但从成藏的匹配性来讲,该成藏模式是中深层油气勘探的有利模式。

c.下生上储型,发育于牛三上亚段和丁青湖组内,烃源岩和储集层具有一种直接的上下关系,油气直接通过输导体系向上运聚,遇到合适的圈闭即聚集成藏。这种成藏组合比较普遍,伦坡拉地区大部分油藏都是以这种组合为主。

2 沉积演化与烃源演化

结合西藏区域地质演化与地震剖面解释的结果分析,认为伦坡拉陆相盆地的发育与西藏区域演化是相对应的(图4)。

2.1 牛堡期构造沉积充填演化

牛一段沉积期(断陷初期),盆地呈南高北低的构造特征,南部北西向正断层发育,沿正断层发育几个凹陷中心。XL2井钻探结果表明,牛一段岩性自下而上由砾岩和含砾砂岩变细为泥岩,颜色均为紫红色。表明当时处于氧化环境,水体从浅向深的一个过渡过程。

牛二段沉积期(断陷扩展期),继续南高北低的构造格局,南部正断层持续发育,自南向北形成一缓坡带,XL2井牛二下亚段下部仍是紫红色砾岩、粉砂岩,表明牛二下亚段与牛一段之间有一个水体又变浅的过程。但是上部则是砾岩、细砂岩,而且颜色变为灰白色,表明沉积环境开始演变为还原环境,水体加深。盆地北缘由于达玉山断层的控制作用,形成陡坡沉积。据XL4井钻井结果,岩性为泥岩与灰质泥岩互层夹灰质细砂岩、粉砂岩,而且颜色为深灰、灰色,表明当时水体北深南浅的一个特征。这一时期主要是半深湖-深湖相沉积,北部发育烃源岩。

牛三段沉积期(断陷萎缩期),沉积相主要为滨浅湖,以砂泥岩互层主要。

2.2 丁青湖组沉积充填演化

图4 西藏伦坡拉盆地南北向平衡剖面演化及成藏演化示意图Fig.4 Sketch map of the balance profile from south to north structure and the accumulation evolution in the Lunpola Basin

牛堡组末期伦坡拉盆地曾有过短暂的抬升和剥蚀,但对丁青湖影响不大。该套地层继承了牛三段的沉积格局,主要发育滨浅湖沉积,沉积厚度和岩性较稳定。

2.3 隆升阶段

丁青湖组沉积末期,青藏高原整体隆升,伦坡拉盆地也由于抬升作用而结束了沉积。

2.4 逆冲推覆阶段

10Ma B.P.以来,伦坡拉盆地北缘开始大规模逆冲推覆而形成北部推覆带,据平衡剖面计算的结果,推覆量由东向西逐渐减小,至盆地西缘南部推覆超过北端推覆,平均推覆距离超过2km。

伦坡拉盆地烃源岩受盆地高地温场影响成油时期较早,地温梯度达55~60℃/km[13],热史模拟也证明高地温场延续时间自始自终[14]。根据ZH1井烃源岩成熟度史分析结合埋藏史(图5)[15],伦坡拉盆地烃源发育主要经历以下4个阶段。

a.初始生烃阶段,丁青湖沉积初期,牛二段烃源进入生油期,排出液态烃。

b.生烃高峰期,丁青湖组沉积中晚期,牛二段烃源处于生烃高峰期,牛三下亚段的烃源也进入了生油期。

c.复合生烃期期,丁青湖组沉积晚期,牛二段烃源处于生气高峰期,牛三下亚段烃源处于生油高峰。

d.生烃终止期,丁青湖组沉积末期,受隆升剥蚀作用影响,生烃终止。

因此,整个丁青湖组沉积期,烃源岩一直在持继生烃,而且从北向南烃源也依次成熟,形成一种大面积、复合生烃的特征,油源供给充分。

3 油气成藏演化分析

3.1 盆地北缘中深层油气显示特征

伦坡拉盆地主要的含油构造集中于北部的推覆带,特别是ZH1井日产原油3.67m3,实现了工业突破。从现今产出的石油分析表明,深度>1.5km的深层产出的是正常陆相原油,低含硫,含蜡量高。

通过对XL2~XL8井综合显示分析表明,7口井的油气显示主要是牛三段和牛二段。除XL5、XL6、XL8井,各井当中牛三段的综合解释显示均存在含油层,以裂隙含油层为主,存在少量致密含油层,表明牛三段至少曾有过油气聚集。从岩屑录井来看,油气级别多为裂隙含油,与综合解释是一致的;而且在XL8井可见油迹和油斑,说明断层对于油气分布有着一定的作用。加之ZH1井产原油,证实了牛堡组存在古油藏的可能性,进一步也说明了中深层含油的可能性。这几口钻井的构造部位都是靠近冲断推覆带,钻井深度也较浅,一般不超过1.4km,加之推覆带构造强烈,断层推覆作用强,对含油构造破坏较大(图3),石油较易沿断层发生逸散。

图5 伦坡拉盆地埋藏史图Fig.5 Buried history of the Lunpola Basin(据付孝悦等,2000)[15]

事实上,盆地南缘钻井也显示有沥青、油迹和油斑,结合北缘的分析,伦坡拉盆地曾大面积成藏,局部富集形成古油藏。目前限于技术条件,钻探都是以浅钻为主,因此,对于中深层的揭示力度不大。但通过上述综合分析,向盆地内部,既具有好的封盖层,又具有好的圈闭的区域,埋深在1.5~2.5km中深层牛堡组的勘探潜力很大。

3.2 油气成藏过程

前人的研究针对现今盆地拗陷内的烃源岩生成的油气[3],没有从过程演化上来分析油气的成藏过程。渐新世伦坡拉盆地牛二段烃源就已成熟并大量生成油气充注到圈闭中,当时的生油拗陷与现今拗陷并不一致,主要位于盆地北缘,油气从北向南运移,形成一系列构造、构造岩性油藏。结合构造、油气成藏动力学理论分析,伦坡拉盆地油气成藏过程可以分为3个大的阶段。

第一阶段,渐新世(34~23Ma B.P.),伦坡拉盆地大面积输导,小面积局部富集古油藏。

渐新世初期,生烃中心位于盆地北部,烃源由生烃中心排出后,自北向南发生二次运移。在运移过程中遇到合适的构造、构造-岩性圈闭系统即聚集并形成古油藏。该构造古油藏规模并不是大规模位于整个盆地,而是大面积输导,小面积局部富集成藏。

第二阶段,渐新世末-中晚中新世(23~13 Ma B.P.),古油藏调整,进一步聚集。

由于生烃停止,因此圈闭内无法接受烃源层排出的油气,加之该期构造活动变化大,盆地南北逆冲推覆,盆地内也整体隆升,古圈闭也在调整和变化,因此,渐新世形成的古油藏内的石油也通过输导体系进一步富集到新的圈闭中。最明显的就是盆地北缘,由构造低部位向构造点转化,形成新的圈闭并接收古油藏内的石油,形成新的古油藏。

第三阶段,晚中新世(13Ma B.P.)至今,强隆升,古油藏进一步调整和破坏。

晚中新世以来受青藏高原强烈隆升的影响(主要为13~8Ma B.P.和5Ma B.P.-)[16],伦坡拉盆地南北逆冲幅度加大,抬升明显,北部推覆带古油藏直接被破坏,红星8井和红星12井在断裂面上的泥岩裂隙的砂岩中所见到的沥青和荧光显示,充分证明沿逆掩断裂曾发生过油气运移。南部古油藏也被抬至近地表,大量张性断裂与裂隙发育,整体封闭性变差,石油逸散。但北缘与推覆带相接触的较深层,推测存在未被破坏的圈闭,仍保留有好的油藏,盆地内部也具有相似特征。

由此,伦坡拉盆地中深层油藏在原来古油藏的基础上被破坏和再调整,形成现今油藏,主要以隐伏油气藏为主。青藏高原的成山与成盆及隆升过程控制了古油藏形成以及后期古油藏的调整和破坏,这对于今后青藏高原油气形成演化有重要的指示作用。

4 结论

a.伦坡拉盆地北缘油藏更可能是古油藏的再调整而形成的油藏,早期的生油中心位于现今的逆冲推覆带前缘,其成藏过程可以归纳为3个阶段:①渐新世(34~23Ma B.P.),古油藏的形成;②渐新世末-中晚中新世(23~13Ma B.P.),古油藏的调整;③晚中新世(13Ma B.P.)至今,古油藏进一步调整和破坏。

b.伦坡拉盆地北缘位于生烃中心附近,油气条件好,并有良好的储集条件,主力烃源牛堡组第二段在牛三段沉积末期即开始生烃,大量生烃期为丁青湖组沉积期,因此有较好的静态油气地质条件。但后期改造较强,受南北构造对冲的影响,在逆冲带目的层出露地表,封盖条件被破坏,不易形成油藏。但盆地北部中深层由于埋藏较深,相对构造活动较弱,较易形成构造、构造-岩性圈闭等多种圈闭类型,加之油气地质件较优,特别是改造期位于较高的部位,易接受古油藏调整的油气,因此可能形成小规模的次生油藏,具有一定的勘探潜力。

c.伦坡拉盆地油藏均被后期构造所改造,经历了古油藏→古油藏调整和破坏的过程。同样的成藏思路也适用于青藏高原其他古近纪形成类似的沉积盆地(如班戈盆地),甚至白垩纪与侏罗纪原型盆地形成的油气藏也可能具有类似的成藏过程,因此加强青藏高原古油藏形成过程研究,可以为今后青藏高原油气勘探提供一种新的思路和方法。

[1]刘家铎,周文,李勇,等.青藏地区油气勘探资源潜力分析与评价[M].北京:地质出版社,2007.Liu J D,Zhou W,Li Y,etal.The Oil and Gas Exploration Resource Potential Analysis and Evaluation in Tibet Area[M].Beijing:Geological Publishing House,2007.(In Chinese)

[2]付孝悦,张修富.西藏高原石油地质[M].北京:石油工业出版社,2005.Fu X Y,Zhang X F.Tibet Plateau Petroleum Geology[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2005.(In Chinese)

[3]王剑,谭富文,李亚林,等.青藏高原重点沉积盆地油气资源潜力分析[M].北京:地质出版社,2004.Wang J,Tan F W,Li Y L,etal.The Potential of the Oil and Gas Resources in Major Sedimentary Basins on the Qinghai-Xizang(Tibet)Plateau[M].Beijing:Geological Publishing House,2004.(In Chinese)

[4]高瑞祺,赵政璋.中国油气新区勘探(第六卷):青藏高原石油地质[M].北京:石油工业出版社,2001.Gao R Q,Zhao Z Z.The Frontier Petroleum Exploration in China(6):Tibet Plateau Petroleum Geology[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2001.(In Chinese)

[5]徐思煌,梅廉夫,邓四新.西藏伦坡拉盆地烃源岩生、排烃史模拟[J].地球科学:中国地质大学学报,1996,21(2):180-183.Xu S H,Mei L F,Deng S X.Simulation of hydrocarbon generation and expulsion history in Lunpola Basin of Xizang(Tibet)[J].Earth Science:Journal of China University of Geosciences,1996,21(2):180-183.(In Chinese)

[6]顾忆,邵志兵,叶德燎,等.西藏伦坡拉盆地烃源岩特征及资源条件[J].石油实验地质,1999,21(4):340-345.Gu Y,Shao Z B,Ye D L,etal.Characteristics of source rocks and resource prospect in the Lunpola Basin(Tibet)[J].Experimental Petroleum Geology,1999,21(4):340-345.(In Chinese)

[7]潘泽雄.西藏伦坡拉盆地构造岩相模式浅析[J].中扬油气勘查,1995,31(2):8-13.Pan Z X.Analysis of tectonic lithofacies patterns in Lunpola Basin[J].Zhongyang Oil and Gas Exploration,1995,31(2):8-13.(In Chinese)

[8]马立祥,张二华,鞠俊成,等.西藏伦坡拉盆地下第三系沉积体系域基本特征[J].地球科学:中国地质大学学报,1996,21(2):174-179.Ma L X,Zhang E H,Ju J C,etal.Basic characteristics of Paleogene deposition systems tract in Lunpola Basin,Xijiang(Tibet)[J].Earth Science:Journal of China University of Geosciences,1996,21(2):174-179.(In Chinese)

[9]罗宇,朱宏权,艾华国,等.西藏伦坡拉盆地下第三系储集层类型与特征[J].石油勘探与开发,1999,26(2):35-37.Luo Y,Zhu H Q,Ai H G,etal.Type and feature of Lower Tertiary reservoirs in Lunpola Basin[J].Petroleum Exploration and Development,1999,26(2):35-37.(In Chinese)

[10]艾华国,朱宏权,张克银,等.伦坡拉盆地下第三系储层的成岩作用和储集性能的成岩控因[J].沉积学报,1999,17(1):100-105.Ai H G,Zhu H Q,Zhang K Y,etal.The diagenetic controlling-factors of reservoir property and diageneses of reservoir of Lower-Tertiary in Lunpola Basin,Tibet[J].Acta Sedimentologica Sinica,1999,17(1):100-105.(In Chinese)

[11]张克银,牟泽辉,朱宏权,等.西藏伦坡拉盆地成藏动力学系统分析[J].新疆石油地质,2000,21(2):93-96.Zhang K Y,Mou Z H,Zhu H Q,etal.Analysis of the dynamic system for forming reservoirs in Lunpola Basin(Tibet)[J].Xinjiang Petroleum Geology,2000,21(2):93-96.(In Chinese)

[12]杜佰伟,谭富文,陈明.西藏伦坡拉盆地沉积特征分析及油气地质分析[J].沉积与特提斯地质,2004,24(4):46-54.Du B W,Tan F W,Chen M.Sedimentary features and petroleum geology of the Lunpola Basin,Xizang[J].Sedimentary Geology and Tethyan Geology,2004,24(4):46-54.(In Chinese)

[13]雷清亮,付孝悦,卢亚平.伦坡拉第三纪陆相盆地油气地质特征分析[J].地球科学:中国地质大学学报,1996,21(2):168-173.Lei Q L,Fu X Y,Lu Y P.Petroleum geological features of Tertiary Terrestrial Lunpola Basin,Xizang(Tibet)[J].Earth Science:Journal of China University of Geosciences,1996,21(2):168-173.(In Chinese)

[14]刘建,虞显和,杨俊红,等.西藏伦坡拉盆地地热史模拟[J].江汉石油学院学报,2001,23(增刊):19-21.Liu J,Yu X H,Yang J H,etal.Geothermal history simulation in Lunpola Basin(Tibet)[J].Journal of Jianghan Petroleum Institute,2001,23(S):19-21.(In Chinese)

[15]付孝悦,张修富,潘泽雄,等.西藏油气勘查“九五”阶段总结报告[R].成都:中国石化勘探南方分公司,2000.Fu X Y,Zhang X F,Pan Z X,etal.The Stage Summary Report of Oil and Gas Exploration in Tibet“Nive Five Years Plan”[R].Chengdu:SINOPEC Exploration Southern Company,2000.(In Chinese)

[16]张克信,王国灿,曹凯,等.青藏高原新生代主要隆升事件:沉积响应与热年代学记录[J].中国科学:D辑,2008,38(12):1575-1588.Zhang K X,Wang G C,Cao K,etal.Main uplift event in Kainozoic of the Tibetan Plateau:Records of the sedimentary response and thermochronology[J].Science in China Press:China's Scientific D,2008,38(12):1575-1588.(In Chinese)