大规模非并网风电系统理论与实践

2015-01-04孔祥威施建中顾为东

方 敏,孔祥威,施建中,顾为东

(江苏省宏观经济研究院,南京210013)

大规模非并网风电系统理论与实践

方 敏,孔祥威,施建中,顾为东

(江苏省宏观经济研究院,南京210013)

本文针对我国风能等可再生能源,由于其波动性而不能大规模并入电网的难题,提出了非并网风电理论。将高耗能负载改造成为能够适应电能波动的智能负载,极大地提高了可再生能源的利用率。研究了非并网风电理论的本质和内涵,并讨论了非并网风电理论的应用情况,为我国节能减排,提高电网效率和可再生能源利用率提出了一条新路径。

非并网;多能源协同;智能负载

1 前言

进入21世纪,全球可再生能源不断发展,风能作为一种高效清洁的能源正受到越来越多国家的高度重视,成为继石油燃料、化工燃料之后主要的可再生能源。目前,风电正在以超出预期的每年两位数的增长速度飞速发展。2013年,中国(不包括台湾地区)新增装机容量16 088.7 MW,同比增长24.1%;累计装机容量91 412.89 MW,同比增长21.4%[1]。新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。

我国拥有丰富的风能资源。全国风能详查和评价结果显示,现已确定陆地50 m高处的风能可利用储量为2.35×109kW[2],而海上风电可利用量也接近1.5×109kW。其中,可开发利用的风能储量远远超过我国煤炭、石油、天然气等化石能源的总和。

我国风电产业迅速发展的同时,大量风电对电网稳定与安全带来的矛盾日益凸显,风电限电弃风的现象日趋严重,也带来风电制造业的严重过剩。

2012年我国风电限电超过200亿度(实际值应大于300亿度),比2011年增加一倍。按现在1 kg标准煤发3度电的水平,200亿度电等于浪费了6.7× 106t煤,直接经济损失超过100亿元。为此还带来高达2×107t二氧化碳排放,以及二氧化硫、氮氧化物等粉尘侵害的环境污染问题。

2 中国风电为什么不能大规模上网

2.1 风电波动特性

由于风能的自身波动和间歇特性,导致风电场发出的电能也随之波动,接入电网时会直接破坏电网的稳定性、连续性和可调性,严重危及电网安全。

图1显示了新疆达坂城某风电场一年中每天的平均输出功率(发电量)曲线图,可以直观地看到输出的风电波动剧烈,每天最多和最少发电量至少相差约50倍。

图1 一年中风电场每天平均输出功率曲线图Fig.1 A year of wind farm daily average output power curve

图2显示了新疆达坂城某风电场一年中风电场每5天的平均输出功率(发电量)曲线图,也可以直观地看出,最多和最少发电量之间至少相差40倍。

图2 一年中风电场每5天平均输出功率曲线图Fig.2 A year of wind farm every 5 day average output power curve

图3显示了江苏某四个风电场某一天的负荷曲线图,尽管是4个风电场叠加,风电在24 h内仍处于非常不稳定状态,输出功率在0~100 MW随机波动,严重影响供电质量,危害电网安全。

以上分析可见,风电输出功率的大幅度波动和间歇等特性造成电压波动、闪变、频率和相位偏差、谐波等10余项指标影响电网的供电质量,严重危及电网安全。这还决定了大规模风电并网必须依靠以煤电为主的发电装备随时进行深度调峰,否则电网将面临“崩溃”。

2.2 我国以煤电为主的电网难以为风电作深度调峰

与欧美等发达国家和地区不同,我国能源结构是以煤炭为主。2012年我国煤电发电量3.68× 1012kw⋅h-1,占总发电量的73.9%。而欧美国家的能源结构是以石油、天然气等为主,其中美国27%是天然气发电;英国燃气发电比例更是高达60%;北欧国家水电占90%。

因此,这些国家的电网对风电并网容纳能力远远高于我国,这是因为燃气、燃油发电和水电的调峰能力强,在一定范围内能有效减少风电波动对电网的危害。如欧洲的西班牙,近十年来大力发展风电,装机容量突破2×107kW,居全球第4位。他们在迅速发展风电的同时,大力配套发展具有深度调峰能力的燃油/燃气机组、联合循环机组,可深度调节机组达3.5×107kW,满足了风电调峰需求。

图3 江苏某四个风电场负荷曲线图Fig.3 Four load curve of wind farm map in Jiangsu

即便如此,美国、丹麦等西方国家也已遭遇大规模风电上网难的制约。

而我国以煤电为主的火电机组,其锅炉燃烧系统具有滞后(反应慢)、效率低、经济性差,不宜做深度调峰。以1 000 MW某超超临界机组为例,风电充足时,参与调峰的火电机组输出功率下降,每度电耗煤迅速上升;当输出功率下降到额定功率的80%时,度电耗煤增加6 g;下降到50%时,度电耗煤增加24 g,煤电厂处于亏损状态;下降到30%时,度电耗煤将增加约36 g,煤电厂严重亏损。同时,度电耗煤的增加也带来二氧化碳、二氧化硫等排放污染物大幅增加。所以,煤电机组参与深度调峰,将使煤耗上升、发电机组效率下降和故障概率增加,长期以往还会严重缩短发电设备寿命。

中国的国情是“富煤、少油、缺气”,决定我国将在较长时间保持以煤电为主的电源结构,这一特性也就决定了我国电网不具备大规模深度调峰的能力、国外传统的风电并网模式不符合我国大规模风电并网的国情。

3 非并网风电理论

“非并网风电”是一个原创性理论,是推动我国风电规模化和产业化发展的重要途径。大规模风电的直接应用,在绕开电网这一限制瓶颈的同时,还使得风电机组结构优化和风能利用效率的提高,由此大幅降低风电发展的成本。这一理论为走出一条拥有自主知识产权和中国特色的风能多元化发展之路奠定基础,也使我国风电基础理论研究在国际上占一席之地,得到国际同行的肯定。2011年第十届世界风能大会上专门设立非并网风电分会场,谷歌(Google)也以“非并网风电”作为全球搜索专有名词。

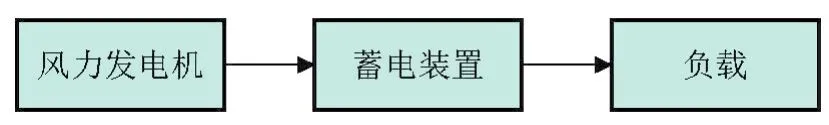

非并网风电是指大规模风电直接应用于一系列通过技术创新、能较好应用风电特性的产业[3~5]。大规模风电的终端负荷不再是电网,其与蓄电池配套的小型独立运行供电系统也不同,而是将风电直接输送到一些高载能的企业,以期解决无法上网的风电的利用问题。非并网风电模式和离网型风电模式、并网型风电模式的区别如图4至图6所示。

图4 离网型风电模式Fig.4 Off-grid wind power integration

图5 并网型风电模式Fig.5 Grid-connected wind power integration

图6 非并网型风电模式Fig.6 Non-grid-connected wind power integration

离网型风电模式风电经蓄电后为负载供电,利用效率降低30%左右,投资却增加约一倍。并网型风电模式风机结构复杂,风电对电网污染严重。在没有燃气发电、水电等调峰时,风电在电网中贡献率一般难以超过10%。而非并网型风电模式利用风/网协同供电,风电、网电相互独立、互不干扰,协同为负载供电。风机结构优化,成本降低,实现风电高效、低成本全部利用。

风电的这种非并网模式,将发电与负载直接耦合为一个“新系统”,其优势体现在:a.采用直流电,回避风电上网电压差、相位差、频率差难以控制的问题,绕开电网这一限制风电大规模应用的瓶颈,也避免了风电并网对电网系统的影响;b.突破终端负荷使用风电的局限,使大规模风电在非并网风电系统中100%利用;c.由于没有了上网条件的束缚,风力机可以采用一些低成本、高效能的设备,也可以简化甚至省去成本高、结构复杂的设备。

非并网风电理论的关键是将高耗能产业通过必要的技术创新和改造后,能够适应风电和电网波动,成为理想的、具有深度调峰能力的“智能负载”。根据目前对高耗能产业内在耦合机理和运行规律研究,可改造成智能负载的高耗能产业主要有:电解铝工业、规模化电解水制氢、大规模海水淡化、氯碱工业和风煤多能源系统等[4,5]。

4 非并网多能源协同供电

根据非并网风电理论,发展的非并网多能源协同供电系统是将风电、网电、光伏发电、水电、核电、余热发电及沼气发电等多种能源产生的电能,通过智能控制系统按一定顺序使用,给某个区域协同供电。根据有无网电,此系统有两种能源供给模式。当有网电时,多能源协同供电模式可以优先使用风电、光伏发电、水电、余热发电及沼气发电等绿色电力,不足部分由网电补充。当无网电时,可以利用上述多种电力进行多能源脱网独立供电。

非并网多能源协同供电系统的核心内涵是把区域优势化的能源放在合适的地域发电,在特定的供电系统中各能源有适当的电力供给比例,协同发挥最优化作用。该系统有许多集中供电系统所不能实现的优势,主要体现在:a.能量利用效率高;b.就地生产,就地利用,能量输配的损失小;c.各种形式的电力协同配合,按一定优先级为负载供电,使各类能源均发挥最优利用状态;d.能源系统的安全性高。

非并网多能源协同供电系统采用分布式布局,与集中供电的电网体系形成了多层次、多梯度的协同供电网络,不仅提高了国家电网安全运行能力,而且提高了区域特征明显的绿色能源利用效率,解决了电网薄弱地区波动性风电的消纳,增强了电网应对用电负荷波动的能力,还可以解决电网难以延伸的边远地区供电问题。

非并网多能源协同供电系统可以根据地区产业特点,进行整体规划和配置,将电能输出与其他形式能源输出相结合,形成冷、热、电、气、水等综合供给保障体系,为某一区域进行能源综合联供,最优化配置使用能源。

能源短缺、水资源匮乏和环境污染是制约很多国家经济快速发展的重要因素。非并网风电试图以风资源为突破口,撬动高耗能工业低碳化、煤炭利用清洁化、淡化水资源可持续化和多能源协同供电系统分布化的杠杆,促进世界及地区经济快速、可持续化发展。非并网风电系统提供了全新的风电利用方式,回避了大规模风电并网、风电机组设计和制造中诸多技术难题,创新了风电利用方式,以简洁的技术体系促进了风电技术的推广和大规模应用。非并网风电理论及系统提供了一条适合中国国情的风电多元化利用之路。储量丰富的风能是未来中国经济低碳化的希望和动力,多元化利用风能就是开启风能宝库的钥匙。非并网风电系统有助于石油替代战略的实施,促进高耗能工业布局调整,解决区域性缺水问题,这些不仅可以解决发展中国家发展经济所面临的现实问题,对于发达国家也具有借鉴意义。

5 非并网风电应用领域

5.1 非并网风电理论在电解工业中的应用探索

电解工业是其比较理想的用户之一,这是因为:电解工业使用直流电,风力机向负载直接供应直流电,不需研究频率和相位控制等技术,也省去了整流、变频(逆变)等复杂设备。电解工业热容量大,只要掌握电解过程中电场、流场、温度场“三场平衡”的运行规律,负载就能较好地适应风电电流的波动。而且,电解工业耗电量大、用电集中的特点,有利于大量应用风电替代化石能源,实现大规模节能减排。主要包括以下内容。

1)非并网风电电解铝系统。非并网风电/电解铝系统,采用先进的智能供电控制技术和新型电解槽热平衡技术,实现风电不上电网,100%优先用完风电,不足电量通过智能控制系统,由网电进行补充,协同供电,保证对电解槽的连续供电。同时,在风小或无风时,新型电解槽热平衡技术能有效防止电解槽骤冷骤热,保持电解槽处于低能耗状态,从而杜绝了因电流波动导致铝电解液的温度波动。

2)非并网风电氯碱系统。非并网风电氯碱系统,是非并网风电的重要应用领域之一。采用先进的智能控制技术,利用风电对氯碱电解槽直接供电,从而降低氯碱工业对煤电等传统电力的依赖,使其向低碳节能的生产方式转变。

3)非并网风电制氢系统。非并网风电制氢系统是基于电解水制氢可以适用于风电波动这一特性设计的,整个装置对风机的不稳定功率输出具有较强适应性。整个系统利用绿色风能产生洁净燃料氢气,探索了获取洁净燃料的一条全新途径[6]。

5.2 非并网多能源协同供电示范应用

非并网多能源协同供电系统通过智能控制系统,将风电、网电、光伏发电、水电、核电、余热发电及沼气发电等多种能源产生的电能,按一定优先级顺序使用,给某个区域或一组负载协同供电。该供电系统不仅解决了风电等间歇性、波动性能源的直接利用问题,而且升华了分布式电网系统的内涵和应用,超越了分布式电网单一形式的电能输入,实现了多种电能协同供电。真正做到充分发挥区域能源优势,高效、合理、优化配置和使用能源。主要包括以下内容。

1)非并网风电/海水淡化系统。非并网风电/海水淡化技术,是大规模非并网风电用于高载能工业的又一创新,处于世界领先水平。非并网风电/海水淡化采用了先进的海水淡化设备,全球首次实现了设备内部热能平衡,极大提高了能量利用率。利用先进的智能平衡供电控制系统,实现海水淡化设备适应风电特性、100%应用风电,从而解决了海水淡化的能量供给问题。非并网风电/海水淡化系统是将海水淡化水直接送入岸上的城市管网[7]。

2)非并网风电油田抽油系统。非并网风电油田抽油系统采用先进的智能控制技术,电力变换跟踪技术及电能高效智能缓存技术,将风电、网电、柴油发电、光伏发电等电能进行优先级排序,对负载进行连续供电。这一系统将极大促进我国石化行业的节能减排[8]。

3)非并网风沼电一体化发电供电系统。沼气是一种可再生能源,它主要是通过生物化学方法对人畜粪便、生活垃圾和工业有机废水等进行处理而生成。我国有着丰富的沼气资源,大力发展沼气事业是解决农村清洁能源短缺和城市生活垃圾问题的有效方式之一,具有良好的经济、社会和环境效益。通常,在自然条件下,沼气池难以达到最佳的发酵温度(35℃左右),沼气产量少且不稳定,这是沼气难以市场化普及的重要原因之一。因此,若有一种“绿色”的能源能够提高和维持沼气池发酵温度,从而保持长年稳定高效的产气,也就科学地解决了这一难题。风沼电一体化发电供气系统,将风电和沼电优势互补,克服了沼气和风能大规模应用中的难点,实现风能和沼气的最优综合利用。

4)非并网风电与大规模蓄电相结合。将“非并网风电”与大规模蓄电结合起来以进一步发挥两者的优势,不仅突破了大规模风电仅有并网运行一种方式,而且使“非并网风电”的质量提高、范围扩展、效益增大。

5.3 非并网风电/煤多能源系统

传统能源经过上百年的发展,比较稳定,而且使用面广,新能源在短时间内还难以完全取代传统能源。将新能源和传统能源结合起来发展,通过这种“嫁接”,一方面可以利用新能源改造和提升传统能源,改变传统能源高消耗、高排放的特点,使其更加“绿色”;另一方面,新能源也能借助传统能源,克服其成本高、使用面窄的缺点,使新能源得到更好更快的发展。

1)风电煤一体化系统。纵观工业文明,各个时代主体燃料的转变,也就是一个从固体到液体再到气体燃料的转变。在这个发展过程中,能源隐含着“减碳加氢”的演变规律。与此相适应,工业和动力设备的发展都遵循了“高效能、低排放”的技术路径。以规模化风电电解水制氢工艺为桥梁,将非并网风电系统“嫁接”到煤制甲醇等煤化工工艺上,避开了风电上网的瓶颈问题,使风电100%利用的同时,大幅度减排了二氧化碳,提高了单位煤量的甲醇产量,使“绿色”煤化工成为可能[9]。

2)风/煤制甲醇集成系统。我国煤炭和风能资源都相对丰富,且分布具有很大的重叠性。非并网风电电解水工艺产生的O2和H2是煤制甲醇工艺急需的生产原料,因此,非并网风电与煤制甲醇的集成系统通过综合利用煤炭和风能资源,发挥各自的特长、克服其固有缺陷,以求达到经济、社会和环境效益的最优化。

3)风/煤制乙二醇集成系统。将大规模非并网风电直接应用于煤制乙二醇的生产工艺,将大规模、随机性变化的风能转化为脉动直流电,并直接利用该电能电解水生产氢气和氧气,用获得的氢气和氧气作为乙二醇生产工艺中的原料。可以大幅度提高风能的利用率,并优化煤制乙二醇工艺,实现节能降耗、温室气体减排、绿色环保等。

6 结语

我国“富煤、少气、缺油”的资源条件,决定了在未来一定时期内中国能源结构以煤炭为主的格局,由于电网结构不具备大规模深度调峰的能力,因此不能照搬国外传统风电并网模式。大规模破口非并网风电系统基础理论和实践研究试图以风资源为突破口,撬动高耗能工业低碳化、煤炭利用清洁化、淡化水资源可持续化和多能源协同供电系统分布化的杠杆,推动中国和世界经济向低碳化、可持续化发展。

[1] Chinese Wind Energy Association.Installed capacity of wind power in 2013(CWEA)[Z].

[2] McElroy M B,Lu X,Nielsen C P,et al.Potential for wind-generated electricity in China[J].Science,2009,325:1378-1380.

[3] 顾为东.大规模非并网风电系统理论与实践[M].南京:江苏人民出版社,2014.

[4] 顾为东.中国风电产业发展新战略与风电非并网理论[M].北京:化学工业出版社,2006.

[5] 顾为东.大规模非并网风电系统开发与应用[J].电力系统自动化,2008,32(19):1-4.

[6] Gu Weidong,Yan Zhuoyong.Research on non-grid-connected wind power/water-electrolytic hydrogen production system[J]. International Journal of Hydrogen Energy,2012,1(37):737-740.

[7] He Xiaobin,Li Chufu,Gu Weidong.Research on an innovative large-scale offshore wind power seawater desalination system [C]//Proceedings of 2010 World Non-Grid-Connected Wind Power and Energy Conference.Nanjing:IEEE Press,2010:1-4.

[8] Li Chufu,He Xiaobin,Gu Weidong.Application of distributed wind(solar)/grid complementsystem for oil pumping machines in oilfields[C]//Proceedings of 2010 World Non-Grid-Connected Wind Power and Energy Conference.Nanjing:IEEE Press,2010:380-383.

[9] Gu Weidong,Yan Zhuoyong.Research on integrated system of large-scale non-grid-connected wind power and coal-to-SNG[C]// Proceedings of 2010 World Non-Grid-Connected Wind Power and Energy Conference.Nanjing:IEEE Press,2010:198-201.

The theory and practice of largescale non-grid-connected wind power system

Fang Min,Kong Xiangwei,Shi Jianzhong,Gu Weidong

(Jiangsu Academy of Macroeconomic Research,Nanjing 210013,China)

In according with the volatility of renewable energy such as wind power in China,large-scale of which cannot be consumption by grid,the non-grid-connected wind power theory is proposed in this paper.The high energy consumption load is transformed into smart load which can adapt to the fluctuation of energy,greatly improve the utilization of renewable energy.The paper discuss the essence and connotation of non-grid-connected wind power theory,and the application of non-grid-connected wind power theory,for China’s energy saving and emission reduction,proposed a new path to improve the utilization rate of network efficiency and renewable energy.

non-grid-connected;multi-energy collaborative;smart load

TK89

A

1009-1742(2015)03-0014-06

2014-10-20

国家科技支撑计划“兆瓦级非并网风电海水淡化系统研发及先导性示范”(2013BAB08B04)

顾为东,1956年出生,男,江苏盐城市人,研究员,主要研究方向为非并网风电基础理论与产业化应用;E-mail:guwd@zjzw.net