汉丹江流域协同发展不应有“时间刻度”——鄂豫陕三省15市政协共商生态保护发展大计

2015-01-03

◎本刊记者杨佩

因水为邻,由水结伴,更因南水北调而结缘;

移民搬迁,工程建设,共因清水北送贡献巨大;

水源保护,经济发展,同担双重使命任务……

山水相连、经济相通、人文相近、使命共担,太多的情愫,让汉丹江流域鄂、豫、陕三省15市政协的手紧紧握在一起。

11月17日,以“经济与生态共建、发展与美丽同行”为主题的汉丹江流域城市政协联系协作会第四次会议在邓州召开,来自鄂、豫、陕三省15市政协代表齐聚一堂,就加强流域生态保护、推动流域产业开发、促进流域协调发展等积极建言献策。全国政协提案委员会副主任王国卿,省政协副主席靳克文出席会议并讲话。

梳理会上各成员单位的发言,不难看出,汉丹江流域经济与生态可持续发展的愿景愈加清晰。

携手并行共同发声,谋划流域生态保护“优点子”

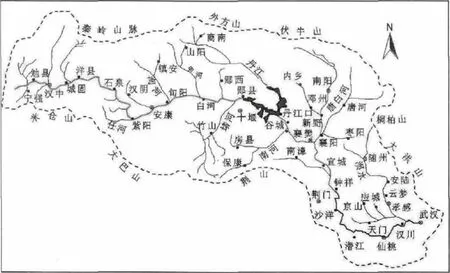

发源于陕西省商洛市的丹江,穿陕豫鄂三省而过,在湖北与汉江交汇于丹江口水库——南水北调中线工程的核心水源地。

作为长江最大支流,汉丹江途经线路长,灌溉面积广,是沿线人民的母亲河。这一流域面积15.9万平方公里,地处我国中部地区和西部地区的结合部,涉及豫鄂陕三省15市100多个县(市、区),人口数量多,经济总量大,在国家发展全局中具有举足轻重的地位。同样,作为南水北调中线工程水源涵养区,汉丹江流域担负着每年向丹江口水库输送300多亿立方米优质水的重任。

鄂豫陕均属南水北调中线工程的关键省份,在移民搬迁、生态保护、工程建设等方面作出了巨大贡献,也共同面临着南水北调水源保护和加快经济社会发展的双重任务。随着南水北调中线工程的建成通水,这一流域在全国的影响力日益提升。国务院批准的《丹江口库区及上游地区经济社会发展规划》,又将陕西省商洛、汉中、安康三市,湖北省十堰市和河南省邓州市共同确定为区域中心城市。而南水北调工程实施后,汉丹江流域生态环境建设愈加重要,抓好汉丹江流域生态文明建设,不仅是“一江清水送北京”的需要,更是汉丹江流域经济社会发展的唯一出路。因此,明确各自在大战略中的定位,发挥地区优势,搞好精准对接,统筹推进全流域经济社会协调发展,是域内各城市面临的重大课题。

汉丹江流域面积15.9万平方公里,地处我国中部地区和西部地区的结合部,涉及豫鄂陕三省15市100多个县(市、区),人口数量多,经济总量大,在国家发展全局中具有举足轻重的地位。

在此背景下,2014年3月,湖北襄阳市政协联合陕西汉中、安康、商洛,河南南阳、邓州,湖北武汉、十堰、荆门、孝感、随州、仙桃、潜江、天门、神农架林区等地政协,共同发起建立了汉丹江流域城市政协联系协作机制。这一联系机制的建立,不仅为发展跨区域协商民主进行了新的尝试和探索,而且为推进全流域统筹协调可持续发展迈出了关键性步伐。其目的是搭建交流互鉴、协作互利、协同共享的平台,共商区域改革发展大计,推动区域经济社会协调发展。会议每半年举行一次,由各成员单位轮流承办。

11月17日在邓州召开的联系协作会第四次会议,主题为“经济与生态共建、发展与美丽同行”,既与国家“十三五”规划提出的“绿色发展”理念一脉相承,更是对中共十八届五中全会精神的生动实践。会议期间,各成员单位,围绕加强汉丹江流域水污染防治、生态环境建设、发展生态农业、推进汉丹江流域城市经济社会统筹协调发展等重大问题广泛交流,坦诚建言,提交了15份报告。作为承办单位,邓州市政协主席杨振云表示,市政协将在会后编辑发行《汉丹论坛》期刊,详细收录会议协商成果,并加强宣传推介,提高其社会影响力,努力促进会议成果转化。

联防联控统筹推进,严守生态环保“命根子”

汉丹江流域生态环境保护,不仅事关三省15市可持续发展,而且关乎南水北调工程东、中、西三线的顺利实施。实施南水北调工程以来,因要确保“一江清水永续北上”,汉丹江流域原有的水资源分布格局被彻底打破,导致流域水环境容量下降,水污染防治和生态保护压力持续增大。

深入开展汉丹江流域战略合作和区域协作,切实协调解决生态经济带区域、流域之间生态建设与环境保护的重大问题,建立覆盖全区域的生态环境安全预警体系,从生态环境协调发展的角度出发,制定促进区域生态环境协调发展的对策,建立协同联动的快速反应机制,成为与会各兄弟政协的一致共识。

“由鄂、豫、陕三省政府联合组建汉丹江流域发展办公室,着眼、着力于将汉丹江生态经济带开放开发上升为国家战略,争取从国家层面开展汉丹江流域战略合作,统筹推进流域内经济社会协调发展。”湖北随州市政协建议,应以“大体制”统筹推进战略实施,网络汉丹江流域相关高校研究团队组成智囊集合体,进行流域内经济社会发展顶层设计和宏观规划布局工作,并建立流域内上到省级城市下到县级城市之间的沟通合作平台,加强各地区、各部门之间的交流与协作。

水污染治理,事关整个流域生态安全,必须联防联控。湖北天门市政协建议,汉丹江流域应尽快打造区域水环境综合治理、危险化学品与危险废物管理、土壤污染等生态环境监测网络和联防联控联治平台,建立跨区域的环境执法合作机制、部门联动执法机制和信息及时通报机制。对生态环境敏感区域、重大环境污染事件、环境保护需求和重点企业环境治理等实现信息共享,统筹规划交界区域内的污水收集和处理系统,制定汉丹江突发性水污染事故应急预案。这一建议,得到其他与会政协代表的响应。大家纷纷建议,针对跨区域水源保护、污染防治工作的需要,及时建立国家层面的汉丹江流域联防联治协调机构,统筹解决流域上中下游之间的衔接沟通和协作配合事项,不断健全污染追溯和受益反哺机制,促进全流域密切合作、良性互动,共同保护水质,确保一江清水永供京津。

与会代表在丹江口水库实地考察南水北调水质保护情况

加强生态资源保护协作同样不容忽视。孝感市政协在发言中说,要按照“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁受益谁补偿”的原则,探索转移支付、对口支援、专项补贴、生态移民、异地开发等多样化的生态补偿方式,逐步在饮用水水源保护区、自然保护区、重要生态功能区、矿产资源开发和流域水环境保护领域实行生态补偿。推动流域区内产业以生态、低碳、循环的标准规范发展,逐步建立绿色生态有机农业、低碳循环工业、环保服务业体系,将生态效益转变为经济效益。

与会代表还建议,要分段、分区加强汉丹江流域现已建成的生态经济带水资源综合利用与保护,构建水生态安全体系,提升流域水资源配置能力。同时,探索长效生态补偿机制和汉丹江流域生态风险基金,把生态文明理念融入水资源开发、利用、配置、节约、保护的各个方面,贯穿水利规划、建设、治理各个环节。

产业整合科学规范,牵住生态建设“牛鼻子”

要坚定不移地走绿色、低碳、环保之路;

要对落后产能和污染严重、排放不达标的企业,以壮士断腕的勇气,坚决淘汰;

要科学划定生态功能红线、环境质量红线和资源利用红线;

……

会上,关于调整产业结构的话题不止一次被提及。对汉丹江流域而言,一江清水供京津是重大的政治任务,区域内经济社会发展跟上全国步伐,同样是各级政府的重大责任,既要经济社会人文全面发展,又要长久保有水清天蓝的自然环境,更是域内人群的共同期盼。

毋庸讳言,工业化进程是汉丹江流域生态系统遭受人为破坏的主因。因过去较长时期不科学地过度开发,造成自然生态环境元气大伤。虽经努力治理,目前仍未彻底康复痊愈,水土流失、地质灾害等问题仍然突出,一些溪流鱼翔浅底的美景很难寻见,城市雾霾加重、河沟季节性断流成为“新生事物”。

陕西汉中市政协对此认为,要坚持以产业结构调整为主线,以技术创新和制度创新为动力,推进产业整合,做大做强支柱产业,培育壮大新兴产业。要突出“循环”和“集聚”两大主题,大力发展生态产业,持续推动园区建设,使园区成为推动产业聚集、产品集成、产业升级的基地。在此基础上,完善技术创新体系,积极推动科技创新,提高综合集成创新能力。同时,建议加强生态文明基础研究、试验研发、工程应用和市场服务等科技人才队伍建设,为生态文明建设提供可靠的人才保障。

“转变发展理念,在任何时候、任何情况下,都不能以牺牲环境为代价换取经济一时增长,都不能以眼前利益损害长远利用、以局部利益损害全局利益,都不能走先开发、再保护,先污染、再治理的老路!”与会代表纷纷建议,不应当忽视欠发达这一最大的区情,必须坚定不移地走环境友好型发展之路,牵住生态建设“牛鼻子”,科学规范工业发展之路,让生态系统“休养生息”,恢复元气。

推动区域深度融合,把生态优势变成“钱袋子”

以生态旅游为抓手,将生态优势转化为发展优势,推进区域深度融合,是与会代表的一致共识。

湖北孝感市政协在发言中说,应立足于汉丹江流域丰富的生态文化旅游资源,充分挖掘汉丹江流域的名山、秀水、人文、历史的优势资源,找准生态与经济的切合点,把经济发展与生态保护有机结合,建设旅游功能多样、文化特色鲜明、生态环境优越、基础设施完善、旅游产品优化的生态文化旅游目的地,推动生态经济加快发展。

这一倡议,道出了各兄弟政协的共同心愿。汉丹江流域山清水秀,生态人文资源富集,具有发展旅游产业的巨大潜力。“把流域内生态优势转化为发展优势,是实现经济发展和生态建设双赢的最佳选择。”陕西安康市政协认为,流域内各地市要在现代服务业、第三产业发展规划、产业的布局以及旅游线路的设计与运行等各个层面,加强联系协调,务求实现相得益彰、互补增效,把流域内人文资源转化为重要的旅游产品。

“区域旅游合作是旅游业发展到一定阶段的必然产物,是不同地区间自愿进行的自利性与互利性相统一的旅游经济活动形式。”湖北省神农架区政协呼吁,要树立全域旅游理念,放眼整个区域,围绕鄂豫陕“金三角”,打破行政区域,以全局观来规划布局旅游产业,推动旅游产品全域优化,旅游线路全域统筹,旅游产品全域整合,旅游市场全域营销,打造区域联合体,推动区域旅游一体化。湖北天门市政协在发言中也建议着眼于区域经济和生态文明发展,整合全流域各地的文化名人和旅游胜地,打造集观光、休闲、娱乐、体验、养生功能于一体的生态文化旅游综合区和世界知名旅游目的地。

邓州市政协则从深挖城市文化内涵、做靓生态旅游景点的角度出发,建议做好具有本地特色的农耕文化旅游景点开发和配套设施建设,开发生态农业旅游产品,精心打造一批富有创意、特色鲜明、服务规范、有一定规模的农耕文化旅游精品。“充分发挥汉丹江流域独特的山水优势,将种植、特色养殖、绿化结合起来,加强互动融合,发挥溢出效应,实现农耕文化旅游与现代生态农业的互动发展。”邓州市政协副主席丁耀在发言中如是建议。

创新生态发展模式,播撒生态农业“金种子”

汉丹江流域是我国重要的传统农业区,大力发展现代生态农业,既可以加快经济建设,又能够促进生态保护,实现发展与美丽一举双得。

“创新生态发展模式,减轻农业面源污染;着力培育龙头企业,增强辐射带动作用;加强农业研发推广,推进循环经济发展……”邓州市政协副主席丁耀在发言中细数汉丹江流域发展生态农业的举措。他建议将汉丹江流域发展纳入“十三五”规划,统筹考虑产业发展和生态保护,结合汉丹江流域城市大部分为农业大市的实际,指导流域城市编制区域生态农业发展规划,在实现农业增效、农民增收的同时,保护流域生态环境,推动经济社会可持续发展。在此基础上,大力发展种养结合、农牧结合的循环经济发展模式,大力发展农产品精深加工,延伸产业链条,切实加强农业科技创新和研发工作,形成有利于可持续发展的技术支撑体系,让农民在生态链条中多次增收受益。

湖北天门市政协对发展生态农业也有着长远考虑。“通过开展生态农业示范县、示范镇、示范村三级认证创建工作,加快汉丹江流域转变传统的农业生产方式,推广资源节约型、环境友好型生态种养模式。”天门市政协认为,打生态牌,走产业化发展之路,在投入产品使用、生产过程控制、农业环境污染治理、产品质量可追溯监控管理上做文章,围绕生态农业构建监督监管以及社会化服务体系,是汉丹江流域打造现代农业综合示范区、全国农产品安全示范区的不二选择。

汉丹江流域绝大部分地域在农村,基础产业仍然是农业,农村活动的主体依然是农村居民。其生产和生活方式,对生态建设具有决定性影响,关乎生态建设的成败。与会代表建议,要从生产关系和生产方式等深层次变革入手,解决好“三农”问题,为南水北调水质保护解除“后顾之忧”。大家特别提出,要高度重视园区农业、移民搬迁、城镇化带来的人口布局的重大变化,全面开展农村生态环境综合整治,从根本上改变农村环境脏乱差等突出问题。

长期合作共担使命,融入国家项目“大盘子”

同饮一江水,同唱一台戏。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,与会代表一致表示,要以更强的责任把资源利用好、环境治理好、生态保护好,共同担负起生态建设的使命。

“汉丹江流域城市政协协作会已召开四次,会议形成了不少重要共识,亟需汇聚各成员城市政协的力量,共同发声,加强联系合作,表达共同诉求,力促汉江生态经济带建设得到国家层面的高度重视,及早上升为国家战略。”湖北荆门市政协呼吁,要虚功实做,借鉴浙江各级政协参与“五水共治”的经验,发挥政协优势,开展联合调研、视察,提交提案和社情民意。荆门市政协建议,要借智借力,造大声势,提高协作会建言水平,加强汉丹江流域经济社会发展战略与国家战略的对接,特别是要找到与长江经济带、一带一路等国家战略的接口,争取将汉丹江流域一批生态环保项目纳入“十三五”规划,使之进入国家项目的“大盘子”,从而依托长江经济带全力打造汉丹江生态经济发展的先行区和样板区。

“汉丹江流域城市政协联系协作会,是15个城市政协共同发起成立的,重要目的就是要围绕确保一库清水北送、一江清水东流,共同推进汉丹江流域综合开发,促进流域经济社会持续健康发展。”与会代表呼吁,汉丹江流域政协应构建区域间互利共赢、长期稳定的协作关系,继续深化区域合作,推动建立合作共赢的长效机制。这种新的机制,不应再有“时间刻度”,而应立足“长期久远”。大家还建议,今后主题应更加宽泛、内容应更加丰富,协作会的成员单位可以进一步扩充,让有意愿的沿线县市区政协组织参加,使得协作组织既架“天线”、又接“地气”,更加务实地提高政协履职能力,助推各地经济社会发展。

诚如全国政协提案委员会副主任王国卿所言,作为集中度高、专门性强的议政平台,汉丹江流域城市政协联系协作会不仅是提升履职水平的重要载体,又是推进区域合作的重大创新。我们有理由相信,随着这一机制的进一步健全完善和深化拓展,必将成为全国跨区域推进协商民主建设、履行参政议政职能的重要典范。