扬州一次区域性暴雨过程分析

2014-12-27张渊,卢莹,戴玥,张波,白杨

张 渊,卢 莹,戴 玥,张 波,白 杨

(江苏省扬州市气象台,江苏扬州225009)

每年夏季各地频遭暴雨洪涝灾害袭击,作为主要的灾害性天气之一,暴雨的预报与研究一直是气象学者的关注重点[1-3]。2011年7月25~26日扬州出现了一次区域性暴雨天气过程,给扬州市带来了城市内涝等灾害。笔者利用常规观测资料和NCEP再分析资料,从环流背景、水汽条件、动力条件等方面对这次暴雨天气过程进行了分析,以期提高对此类暴雨过程的认识,为今后出现此类暴雨过程提供一些有用的参考。

1 天气实况

2011年7月25日夜里到26日上午,受高空低槽和副高边缘西南暖湿气流共同影响,扬州市大部分地区出现强雷电、雷雨大风和短时强降水等强对流天气,扬州市中南部地区普降暴雨,局部地区大暴雨,大暴雨主要集中在高邮和江都北部,主要降水时段出现在26日凌晨到上午。全市71个气象观测站点中有43个站降雨量达暴雨,其中9个自动站达到大暴雨,最大的降水出现在高邮郭集,降水量为150.4 mm。

2 大尺度天气背景特征

东亚地区为两槽一脊,500 hPa扬州市位于副高588 dagpm线边缘。副热带高压势力较强,低槽携带冷空气南下,高空的西南暖湿气流也比较旺盛,500 hPa副热带高压边缘有冷空气扩散南下,中低层西南气流旺盛,这种上冷下暖的形势,导致了这次暴雨的发生。

从高空环流形势来看,25日08:00高空500 hPa副热带高压588 dagpm线位于江淮之间北部,低槽位于河套地区,中低层均有西南风急流。从25日20:00~26日08:00高空500 hPa低槽东移,由于低槽东移,副高588 dagpm线略有南落,位于长江以南地区,江苏省盐城吹西北风,说明有冷空气扩散,云图上也可以看出由于有冷空气的扩散,江苏省江淮之间有对流云团出现。25~26日期间中低层一直有个西南风急流维持,且7月25日20:00的700 hPa可以看到盐城站上空的西南气流风速达24 m/s,在江淮之间形成一个急流核。这次天气过程主要是由于高空有冷空气扩散、中低层有西南风急流维持、冷暖空气交汇产生的强对流天气,导致了短时强降水、雷暴等对流性天气的发生,从而导致了这次区域性暴雨过程。

3 物理量场分析

3.1 强烈的水汽输送和辐合 分析500、700、850 hPa的风场可知,25日08:00~20:00江苏省沿江一带三层为一致的西南气流,尤其500、700 hPa风速均在16 m/s以上,在沿江一带有一个大的比湿中心维持,证明了在此时段沿江一带的水汽条件非常的充足,说明在700、850 hPa出现西南风急流时,对于暴雨的出现十分有利,正是由于西南急流的存在为这次降水过程提供了充足的水汽条件。这也验证了在长期的预报总结中得出的一个经验,即在副高边缘中低层出现西南风急流时,有利于暴雨加强,暴雨带常位于急流轴的左前方。

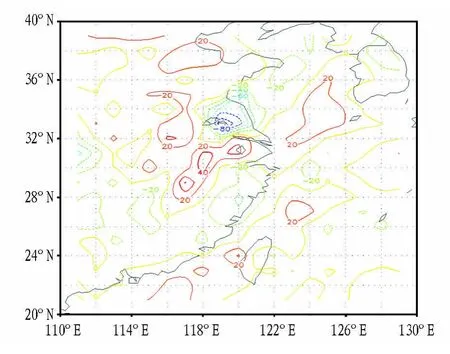

同时分析水汽通量散度可知,在25日08:00~26日12:00,在沿江一带始终维持一条强的水汽辐合带。从25日08:00开始,江苏西部的水汽辐合带逐渐形成并增大,到26日08:00逐渐减弱,这与整个降水时间也是一致的。在25日20:00~26日08:00,在沿江地区700、850 hPa强辐合带一直维持在江淮地区,其中在26日02:00的700 hPa强辐合带的中心值达-80×10-8g/(cm2·hPa·s)(图1)。对照降水实况,发现强辐合中心和实况也有很好的对应,在26日02:00~20:00正是发生这次强对流天气的时间。整个过程中,江苏中西部沿江地区30°~34°N水汽通量值很大,江苏省沿江地区上空维持旺盛的偏南气流输送,而北部则维持偏北气流输送,产生风向和风速的辐合。

综上分析可知,副高边缘的中低层西南风急流为短时强降水的发生提供了很好的水汽条件,短时强降水发生的落区也与急流有比较好的对应,暴雨区出现在急流轴的左前方。水汽通量散度场中的辐合区基本呈带状,与降水区相对应,强辐合中心与强降水中心分布也非常一致。整个降水过程中,水汽条件和输送均非常充沛。

图1 2011年7月26日02:00 700 hPa水汽通量散度

3.2 动力条件

3.2.1 涡度。分析各层的涡度发现,从25日08:00开始700、850 hPa层次上正涡度中心由安徽地区逐渐东移,涡度中心值也在增大。26日02:00,长江中下游地区上空500 hPa以下低层为正涡度,最大值出现在700~850 hPa,在江淮之间有一个中心值达6×10-5s-1的正涡度中心,从500 hPa层向上开始转为负涡度;700、850 hPa涡度图上,沿长江中下游地区为正涡度带。这种低层正涡度、高层负涡度的配置也非常有利于在暴雨发生区上空形成强的上升运动区,为暴雨发生发展提供其所需的动力条件。

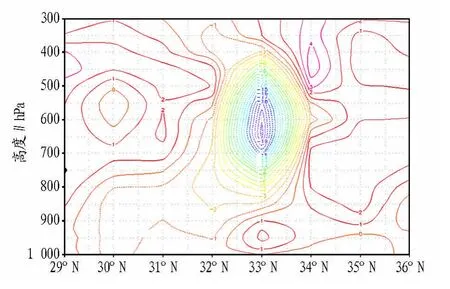

3.2.2 垂直速度。分析沿119°E的垂直速度剖面图可知,25日20:00~26日08:00,31°~33°N 上空的垂直上升运动非常强,在26日02:00在119°E 、31°~33°N 为一致的上升气流,尤其500~850 hPa垂直速度达到最大值(图2),达-1.9 hPa/s的中心,且在33°~34°N 有一个0.4 hPa/s的正中心,有一个比较明显的下沉气流与之配合,这样强烈的上升运动对短时强降水的产生非常有利。在31°~33°N这个区域的南北两侧下沉运动将低层水汽输送到暴雨区,同时产生了持续的上升运动。

图2 2011年7月26日02:00沿119°E的垂直速度剖面(单位:10-1 hPa/s)

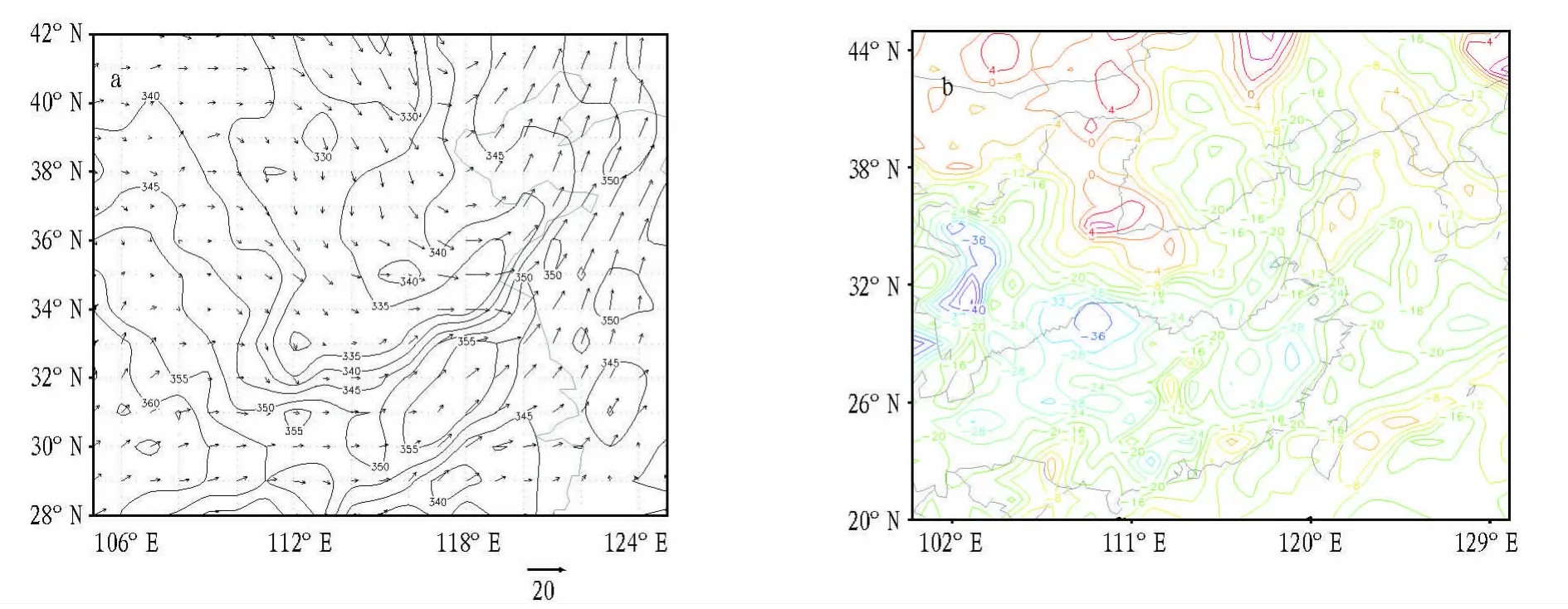

3.3 稳定度及热力条件分析 分析700、850 hPa层的θse可以看出(图3a),从25日开始江淮之间有一个大的不稳定能量区维持,江淮地区在这段时间内700、850 hPa均在350 K的控制范围以内,说明长江中下游地区的中低层为高能暖湿气团;在淮河流域一带上空存在θse高密集带,可见能量锋区正是位于这个位置,且700、850 hPa的能量锋区均与风场切变线和急流的位置较为配合,暴雨区也位于锋前的高能量区内。分析△θse图可知,25日08:00开始,江苏沿江地区上空△θse均为负值,说明大气已开始处于位势不稳定状态;25日14:00在沿江地区逐渐形成△θse等值线密集带,说明不稳定能量不断增强;26日02:00(图3b),△θse等值线密集带继续增强且仍维持在沿江地区,这段时间也正是强降水时段。随着能量的释放,△θse高密集带逐渐减弱,26日08:00△θse等值线密集程度开始减弱,此时强降水时段也基本结束。以上分析可见,这次暴雨天气发生在强的位势不稳定层结背景下,强降水区域与能量锋区有很好的对应;△θse高密集带与强降水区有很好的对应。

图3 2011年7月25日20:00 700 hPaθse(a)和26日02:00△θse(θse 500-θse 850)(b)(单位:K)

4 小结

(1)从大环流形势看,这次天气过程是一次副高边缘型暴雨过程,上冷下暖的形势导致了这次暴雨的发生。

(2)副高边缘的中低层西南风急流为此次天气过程提供了很好的水汽条件,强天气发生的落区也与急流有比较好的对应,天气区出现在急流轴的左前方。水汽通量散度场中的辐合区基本呈带状,与降水区相对应,强辐合中心与强降水中心分布也非常一致。整个降水过程中,水汽条件和输送均非常充沛。

(3)θse反映大气的温湿状况,θse的水平分布反映了大气能量场的分布特征。而△θse=θse500-θse850是表征大气位势稳定度的一个参数,当△θse为负值时,大气处于位势不稳定状态。通过分析可以得出,这次天气过程发生在强的位势不稳定层结背景下,强天气区域与能量锋区有很好的对应,△θse高密集带与强天气区有很好的对应。

(4)分析动力条件可知,这次暴雨过程是有着强烈辐合和上升运动,辐合中心和上升运动大值中心与强降水也有着很好的对应。

[1]朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理与方法[M].3版.北京:气象出版社,2000.

[2]江苏省气象局预报课题组.江苏重要天气分析和预报[M].北京:气象出版社,1989.

[3]张艳玲,廖胜石,寿绍文.2003年7月4-6日江淮特大暴雨诊断分析[C]//新世纪气象科技创新与大气科学发展——中国气象学会2003年年会“03.7淮河大水的水文气象问题”分会论文集.中国气象学会,2003.